如果你在中元节前后来到贵州凯里,那么你一定会被这里的景象震撼。

龙头河畔,风雨桥下,一簇簇火焰几乎将整条河都映成了橙色,纸钱纷飞,青烟缭绕,每个人的身影都只剩下轮廓,好像天地、阴阳在此时此刻已经混成了一片,在别样的“万家灯火”的照耀下,人们和已逝的祖先亲人正无限接近。

中元节,俗称“鬼节”,是中国的传统节日之一,是一年之中祭祖的重要日子,更入选了国家级非物质文化遗产名录。然而,这也是一个总是受到误解的节日,在这一天烧纸并不是封建迷信,而是在寄托对逝去亲人的思念。

不仅仅是贵州,在潮汕,人们在路边插香、烧纸,向路过的“孤魂”布施,称之为“施孤”;台湾基隆要举行盛大的鸡笼中元祭;香港人会在这一天“烧街衣”,告慰先人;云南纳西族称这一天为“桑美波祭”,要放河灯祈福;在北京这样的大都市,也能在街头看到烧纸的人,在默默看着燃起的灰烟……

有人说,清明节是我们去看先人,中元节则是先人来看我们。在这一天,“鬼”并不可怕,而是最温情脉脉的象征。我们愿意相信,他们在那一边没有病痛苦难,而我们在这一边也有好好生活,更没有忘记他们。我们不是执迷于“鬼”的“真”,而是抱持着对“善”和“美”的信念,安放我们的思念。

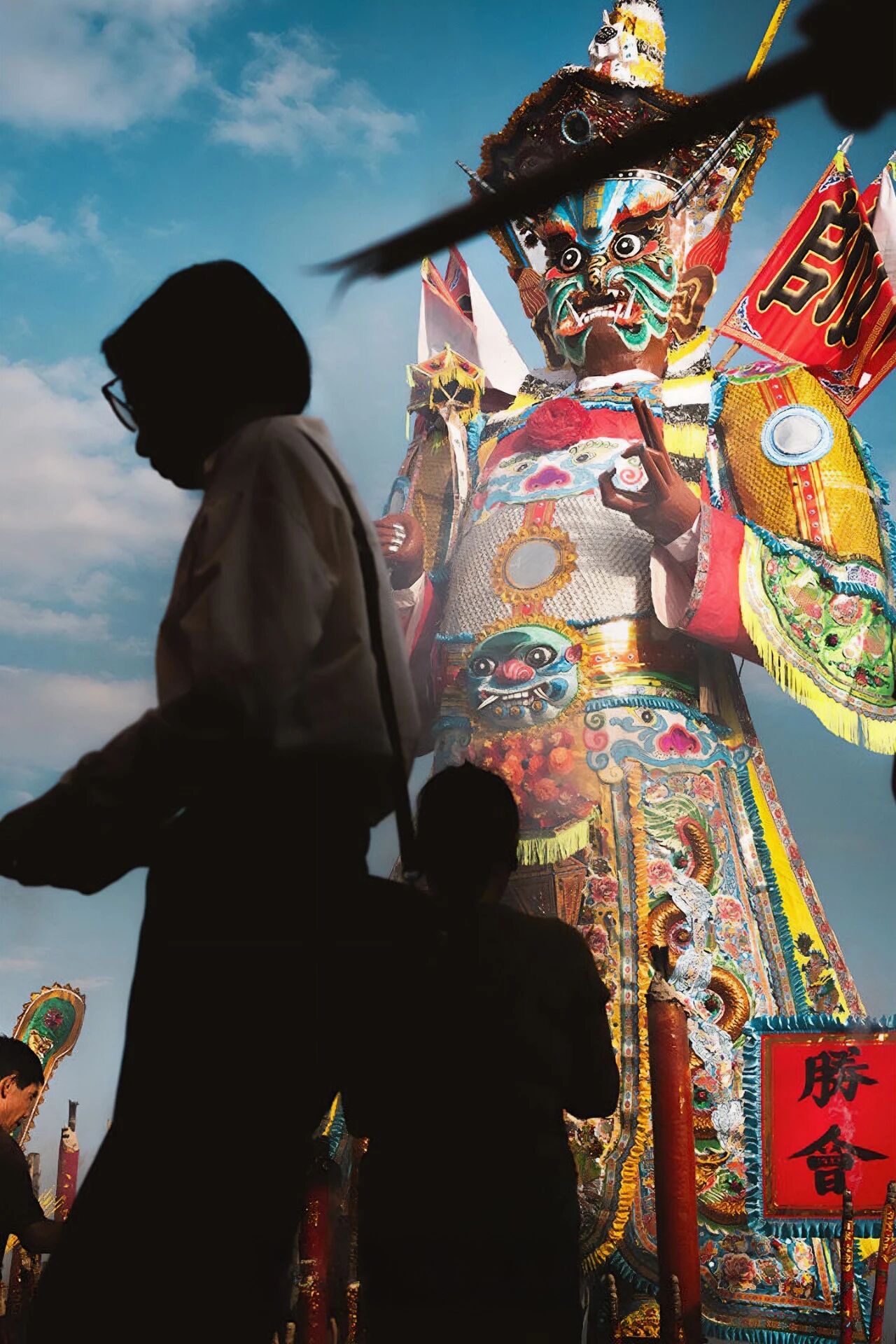

神像色彩鲜艳,做工精致,呈现一种佛教早期的印度风格。

贵州的中元节,所烧的纸钱称为“烧包”,就是将纸钱封成一包,上有封皮,不是仅仅烧掉即可,而是还要写明烧给谁,就像填快递单。封皮要写明“故显考(对已故父亲的尊称)某公某某老人 魂下受用”或“故显妣(对已故母亲的尊称)某母某氏老孺人 正魂收用”。“寄件人”的姓名和时间也要写明,烧之前还要打好封,以免其他“鬼魂”冒领。

贵州的纸钱“跨界定向汇款”,而有些地区到中元节却是广为布施。在台湾基隆,至今已有170年历史的鸡笼中元祭是祭拜各宗族逝者的活动。每年一到农历七月,鸡笼中元祭便拉开帷幕,整个祭典由基隆的十五个姓氏宗亲会轮流主持,称为“主普”,负责统筹所有活动,祭拜各姓亡魂。

到了七月十四这一天晚上,各宗亲会、团体都会组织花车巡游,寄托哀思的活动瞬间变成嘉年华。“主普”的宗姓还要制作巨大的“水灯头”,领头在基隆海边的望海巷放水灯,漆黑的海面漂满灯火,好像有了上下两个星空,水灯漂得越远,家族的福气也就越旺。

如果说鸡笼中元祭带着一丝狂欢的色彩,华南地区的中元节则更多体现出的是悲悯。潮汕人认为,中元节前后“鬼门大开”,地府的“孤魂野鬼”都会来到人间游荡,他们都是历代战乱或灾害中死难的人,人们应当拿出祭品祭拜这些“孤魂”。潮汕建筑都有门神,这些“孤魂野鬼”无法进入,所以潮汕人就把祭品摆在路边,有的“孤魂”生前是小孩或者伤残的士兵,拿不到太高的祭品,于是潮汕人又把祭品放在地上,以便所有“孤魂”都能够取用。

潮汕人称中元节活动为“施孤”。这里是侨乡,许多潮汕先民远渡重洋,客死他乡,没有子孙祭拜,潮汕人因此对中元节施孤非常重视,要普度“孤魂”,这是对本乡本土的热爱与尊重,同样的习俗在广东其他地区,以及广西、海南等地也能见到。

在广西的一些地区,七月十三、七月十四要吃鸭,取“压住厄运”的意思,而且鸭子会水,能够渡过奈河,中元节也是唯一会拿整鸭来祭祖的节日。抗日战争时期,广西将士离乡抗日,许多人牺牲在外地,广西人便在中元节前后在路边点亮烛光,照亮牺牲将士回家的路。对一些广西人来说,七月十四甚至比春节还要重要,身在外地,春节可以不回家,七月十四却要尽可能赶回家。这背后正是中元节所蕴含的丰富文化内涵。

中元节最早与农历七月“尝新”有关,天子将新收获的粮食供奉于宗庙,报答祖先的庇佑。民间随之逐渐流行起祭奠祖先与亡魂的风俗,慢慢成为“孝”文化的一部分。佛教传入后,按照《盂兰盆经》又有了供奉僧人,以功德回馈父母的习俗,这就是盂兰盆节。同时,道教认为七月十五这一天是地官大帝的圣诞,要大赦,所以要设法会普度众生。集儒释道于一身,中元节当真算是文化深厚。

在漫长的流传过程中,各种文化的不断汇入,使中元节成为了生者与亡者对话的重大节日。怀念先人,普度"孤魂",思念终于在此刻有了寄托之处。