本 文 约 3900 字

明永乐九年(1411),正式开设奴儿干都司,在长城外的东北地区,蒙古、女真、吉里迷、苦夷(苦兀)、达斡尔等族群首领纷纷接收了明朝的统治。努尔哈赤的先祖猛哥帖木儿也在永乐时期被明朝任命为建州左卫指挥(明代的女真分为三大部,建州女真、海西女真和野人女真)。

而建州在成化年间(1465-1487)遭到了重大打击,史称“成化犁庭”。土木堡之变后,明朝在北方边境的威望大损,各边境部族都开始“不安分”了,辽东地区的边境时常迎来女真的劫掠,为首的就是建州的李满住。

李满住之父释加奴曾被明廷赐名李显忠,在朱棣出塞时曾随军出征,亲眼见识过军容鼎盛的大明威仪。这一时期,朱棣将都城迁至北京,呈现出对辽东、蒙古积极进取之势。李显忠在永乐末年去世,李满住继任首领,以朝廷忠臣形象示人,辽东边境安宁二十多年,在此期间建州卫大小事情李满住都会奏报朝廷,时常表示“永坚臣节”。此时的建州部实力弱小,连朝鲜兵马都经常对其越境打击,李满住一度被打得“身被九创,然后登山仅避”,其妻则“死于锋刃”,在这种情况下,他只能依靠明朝廷为其做主。

在瓦剌部的也先(瓦剌首领)崛起后,已经执掌建州二十余年的李满住也曾观望。当时瓦剌四路大军攻击明朝长城防线,脱脱不花攻击辽东,明军坚守城池,蒙古军遂破坏驿路粮道。随后明英宗御驾亲征,遂有土木堡之变,瓦剌骑兵一路追到北京城下。建州女真觉得机会来了。在保存实力之余,在土木堡之变的第二年,建州兵马围攻了抚顺城,但随着也先与明朝朝廷议和,李满住等建州女真首领深知实力不济,很快也接受了朝廷的招抚,积累实力后,又开始蠢蠢欲动。成化三年(1467),距离土木堡之变已经过去十余年,李满住女婿董山再次袭扰辽东,明廷传谕招抚,董山等听抚来朝。

明宪宗在紫禁城下宣诏赦罪,董山等顿首听命,随后又在宴席上出言不逊并私自抢夺厨役铜牌,引发朝臣不满。当董山等启程出关,宪宗得知近日女真侵扰依然不断,便命靖虏将军赵辅半途把董山等扣押,并宣读敕旨戒谕,董山听后大怒,袖出小刀,刺伤通事,董山等由此被明军擒捕。此时留在驿馆的一百多名女真人闻讯,亦持刀乱刺馆伴兵卒,赵辅率兵镇压,杀二十六人,其余被捕。八月,董山在广宁被杀,终年四十九岁。九月,明廷命赵辅等率领五万大军出抚顺关,进攻建州,同时朝鲜也出兵助战,大肆焚掠,李满住等被杀,建州女真元气大伤,势力锐减。关于董山的身世有两种说法,一说是努尔哈赤五世祖,或是五世叔祖,总之与努尔哈赤是同一家人。

到了明末嘉靖、万历年间,建州卫又出了首领王杲(gǎo),再度横行辽东,结果遇到了号称“边帅武功之盛,两百年来所未有”的辽东名将李成梁,受到打击,王杲大寨被李成梁的大炮炸毁,王杲逃亡海西女真。明朝此时对辽东仍有很强掌控力,只要大明关闭边境马市,女真各部就会很快陷入危机。在这种背景下,王杲被海西女真哈达部交给了大明,随后被押往北京处死。几年后王杲的儿子阿台、阿海再次崛起,李成梁再次发兵。这里值得一提的是,王杲曾与当时建州另一首领觉昌安(明朝史料中音译为教场)结为亲家,关系亲密。于是,在此事件中,李成梁和觉昌安及其子塔克世(明史料作塔失)同赴古勒寨试图劝降阿台,结果意外发生了。追随李成梁的图伦城主尼堪外兰(尼堪外兰并非本名,意为汉人外郎。尼堪外兰与明朝关系密切,投靠了辽东总兵李成梁)趁着阿台放松警惕的时候突然攻破大寨,并纵兵屠城,觉昌安、塔克世都在这场战乱中遇难(此时为万历十一年,即1583年)。这二人就是努尔哈赤的爷爷和父亲(觉昌安和塔克世),此事后来被努尔哈赤视为七大恨之首,即大明杀祖杀父之恨。努尔哈赤曾愤恨地说:“我之祖、父,未尝损明边一草寸土也。明无端启衅边陲,害我祖、父。”

不久,明朝承认错杀觉昌安和塔克世,封努尔哈赤为二品龙虎将军,复给都督敕书,努尔哈赤也得以承袭建州左卫指挥使,努尔哈赤虽然一直对明朝表示“忠顺”,但他其实时刻想着尼堪外兰的深仇大恨,且时间越久,积怨越深。终于等到1618年,正月十六的建州赫图阿拉城上,天寒地冻,清晨时分,浓厚的云层遮蔽了月光,月色昏蒙。忽而一阵朔风刮过,云层裂开一道缝隙,满月的月光显露出青黄交接的晕散,在云缝中形成一道数丈之高的光柱,直贯月中。这奇异的天象让诸贝勒看得入神,努尔哈赤大喜。随后在誓师仪式上,努尔哈赤当众宣布“七大恨”,焚香告天。

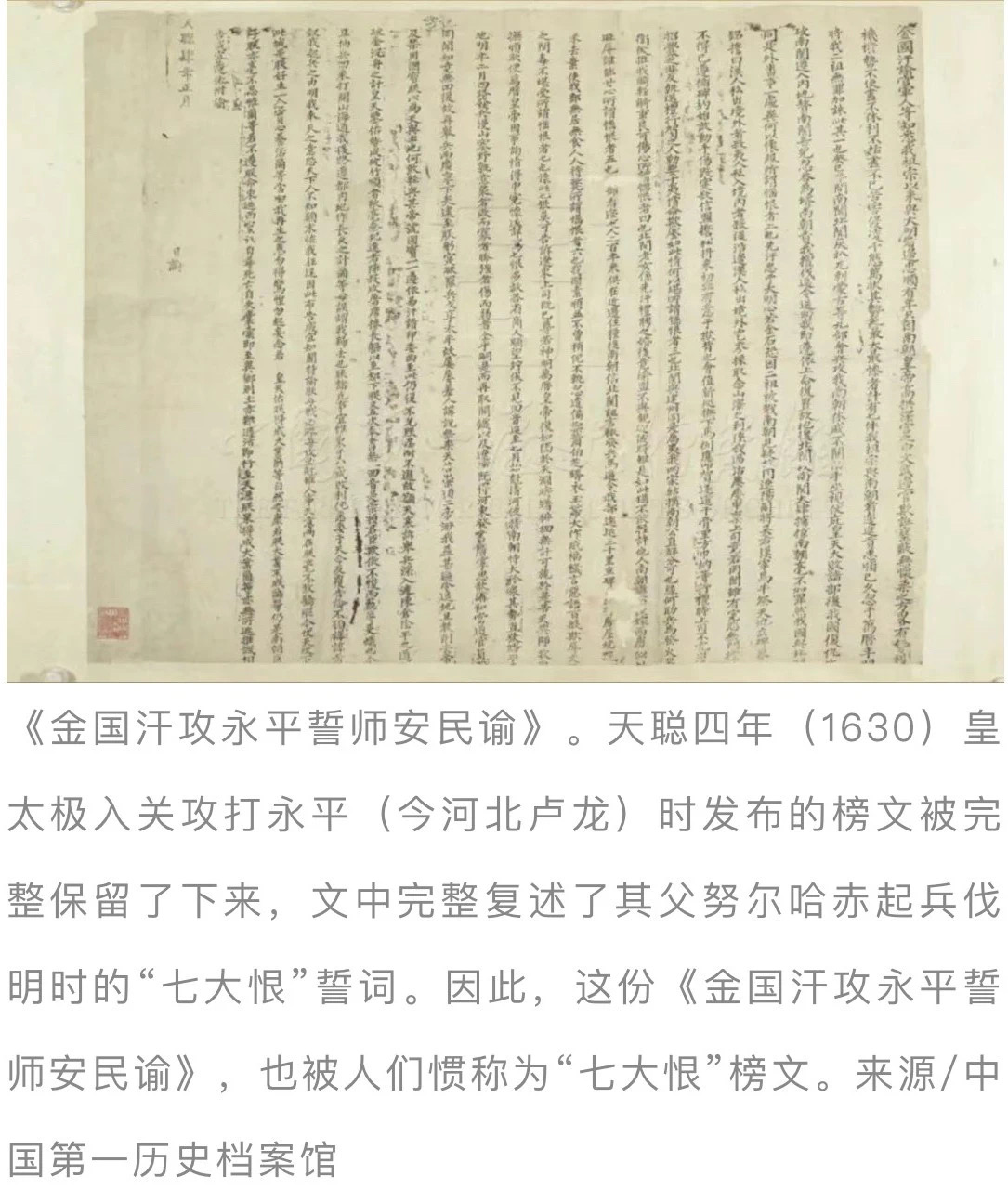

值得一提的是,皇太极时期留下的这份《金国汗攻永平誓师安民谕》,如今被人们惯称为“七大恨”榜文。这份文稿中对明朝的遣词用语非常尊敬,仰慕尊崇大明为天朝,文字非常谦卑委婉,给人的感觉不像是在下战书,倒是有一股申冤的味道。清史大家孟森先生当年看到了这份珍贵的材料,认为在当时可见的各种“七大恨”内容版本的文献中,该榜文当属最接近努尔哈赤“七大恨”原始的版本。也就是说,孟森先生认为,努尔哈赤起兵时发布的“七大恨”,是在承认建州作为明朝藩属的前提下发出的,抒发怨恨的本意,是希望明朝朝廷能正视建州的合理要求,尚不想和明朝决裂。

努尔哈赤攻杀尼堪外兰之后,掌控了整个建州女真。卧榻之侧的叶赫部日渐感到威胁。叶赫部曾派人到努尔哈赤面前,要求分取建州部新打下的土地,要不然就要打仗。努尔哈赤当场大怒,抽出佩刀,一刀剁在案子上,对叶赫人进行了怒斥。在这之后,叶赫部明白矛盾已经无法调和,便联合东蒙古,组成联军进攻建州,古勒山一战大败亏输,此后日渐衰落,战略上越来越被动。建州则由守转攻,势力越来越大。

1593年,叶赫部在古勒山一战惨败于建州。打不过,就想和亲。欲将布寨贝勒之女许配给努尔哈赤,努尔哈赤已经备好聘礼,双方也歃血为盟了,但叶赫部还是将美女转配蒙古。努尔哈赤认为这事都赖明朝,说都是明朝越境发兵援助叶赫,给他们壮了胆。

不过这位女子仿佛“邪神附体”,许配给谁谁就倒霉。先是许配给哈达部,结果哈达部很快灭亡,又许配给辉发贝勒,结果这一部又很快亡了,接着许配给乌拉,乌拉也没能幸免,等到许配蒙古的时候,建州贝勒、大臣群情激奋,表示“应于该女子嫁与蒙古之前,兴师前往。若已许嫁,则乘其未娶之前,围攻其城夺取之”。即希望努尔哈赤下令去抢回美人,努尔哈赤则情绪稳定,表示“此女之生,非同一般者,乃为亡国而生矣”。

其实,这名叶赫女子肯定不是真的拥有邪门的诅咒能力,只是因为努尔哈赤的建州已经成为当地最强的势力,对周围部落满含吞并之心。美人的几次“诅咒”,其实正是努尔哈赤并吞之意的反映。

而明朝一开始真正倾力支持的是靠近边关的海西女真哈达部。努尔哈赤吞并哈达之后,明朝才开始支持叶赫。哈达部也出现在七大恨里,说的是明廷强令建州退还哈达土地,令其复国。明廷想为藩国存其国,为宗藩王室存其祀,如同旧式大家族的族长一样协调各宗支的关系,不能让藩属国绝了后。努尔哈赤则指责明朝皇帝:

“天建大国之君,即为天下共主,何独构怨于我国也?”努尔哈赤认为哈达部被建州吞并,乃是“天授”,“顺天心者胜而存,逆天意者败而亡”,明朝帮助叶赫和哈达,是“抗天意,倒置是非,妄为判断”。

除此之外,明朝与女真诸部还有一些土地、经济纠纷,天长日久、日积月累,最终酿成冲突。此前双方在建州边界立碑,与明军边官杀白马为盟宣誓,碑文上写着,凡满、汉人等不要越过边界,敢有越者,见即诛之,见而故纵,殃及纵者。意思就是咱们井水不犯河水,都不要越界,防止越界伐木造成纠纷。结果明军的兵丁仍然越界伐木,被建州女真设伏袭击。这件事在努尔哈赤看来,是遵照盟誓,“敢有越者,见即诛之”有据可依。在明廷看来,则是袭击官军,擅杀官兵。于是威逼努尔哈赤“悔罪认罚”,将十余个参与伏击的女真兵在边界枭首示众。这件事在情理上,明廷确实理亏,但此时努尔哈赤刚刚自称天命汗,志得意满,明廷想借此机会敲打女真诸部。

柴河、三岔、抚安三路的土地,是建州部的农田,麦子挂穗了,明朝不允许收割,还派兵驱赶农民。努尔哈赤表示这几块地方自古以来就是建州的(我累世分守),其实不然。这几块土地自古以来属于明朝最亲近的海西哈达部,是建州刚夺占不久的,明朝三令五申不允许耕种。不过对于战胜所得,努尔哈赤的态度是一以贯之的,那就是自己凭本事打下的地盘,凭什么要还回去。前几条中,努尔哈赤指责明朝违背碑文盟约,表现出一副守约重信的样子。其实这几块土地的边界上,努尔哈赤也与明朝边官立碑盟誓,保证不来耕作,结果还是照耕不误。这也表明,当年双方已经没有了基本的互信,矛盾已经激化,不可调和。

可见,到了这一时期,明朝反复收拾女真崛起的军事领袖这个策略已经很难维持了。明朝的势力衰弱,无论是借助互市等经济手段,还是发兵弹压,已经很难压制女真的力量。

努尔哈赤将建州女真数十年的磨难归咎到明廷头上,向贝勒大臣和数万将士申明了反明动机,做了一次非常成功的誓师,而在起兵的那一刻,努尔哈赤内心是否做好了彻底决裂的准备,这也许只有他本人才知道。

参考文献:

《清太祖实录》

王思治主编:《清代人物传稿》

张华克:努尔哈齐“七大恨”探讨

本文系“国家人文历史”独家稿件,欢迎读者转发朋友圈。