◆胜选后,斯塔默兴奋地发表胜选演讲。

时隔14年,英国政坛终于变天。

当地时间7月4日,英国如期举行议会下院选举,以决定新政府的归属。5日凌晨刚至,工党便以压倒性优势提前拿下过半议席,锁定胜局。人权律师和检察长出身的工党领袖基尔·斯塔默(Keir Starmer),从政不到十年便登上政治生涯巅峰,成为新任首相。

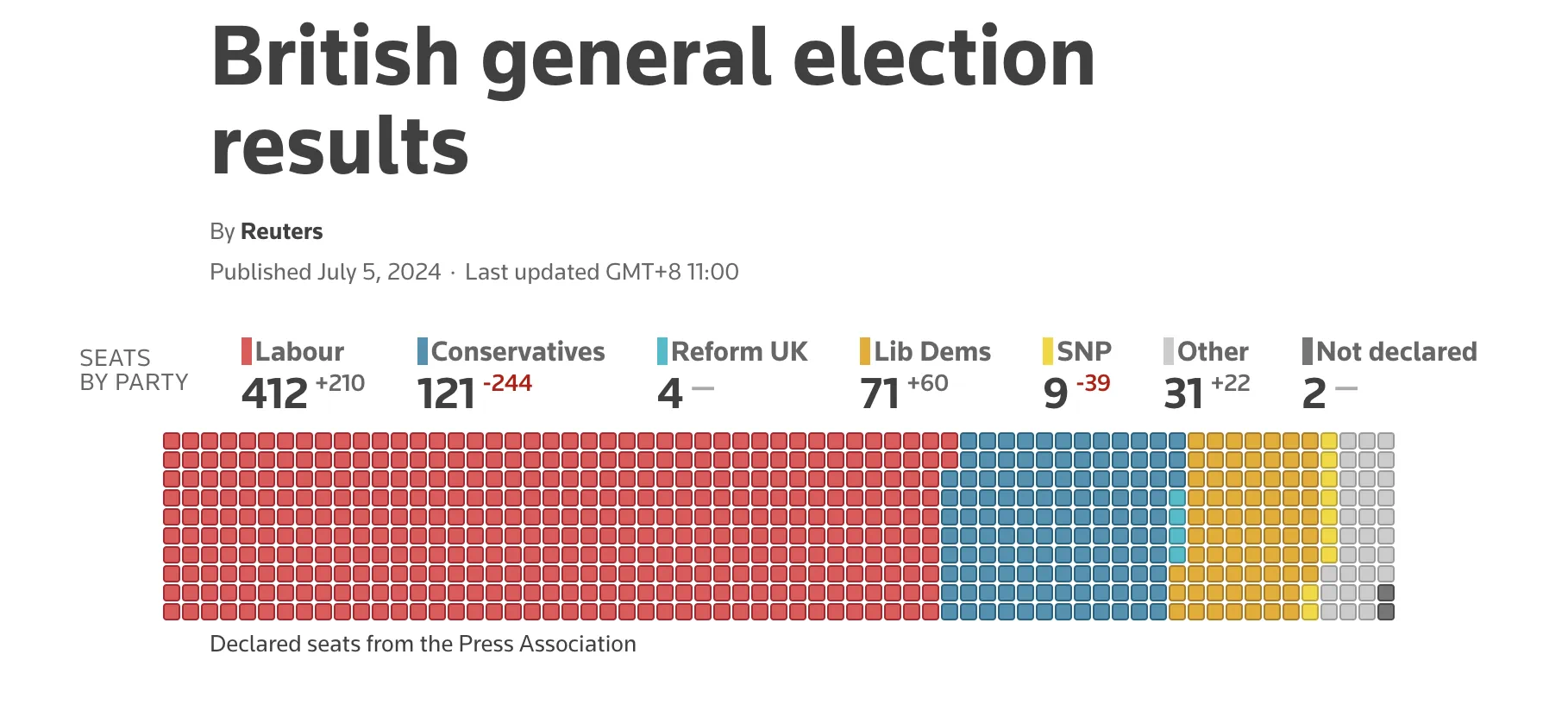

◆英国大选计票结果,截至当地时间7月5日上午11时

斯塔默在伦敦市中心发表胜选演讲时称,“变革从现在开始”。“我们必须让政治回归公共服务。”他直言,工党政府将“显示出它可以成为一股正面的力量”。

反观保守党,不仅失去执政权,更遭遇创党以来的最大失利。现任首相苏纳克已于7月5日上午宣布辞去首相职务。苏纳克还坦言,“英国民众今晚给出了一个清醒的判决,有很多东西需要学习……我为这次失利负责。”

◆苏纳克在大选后发表讲话,承认保守党败选。

自2010年以来,保守党出过五任首相,本次大选中,除了苏纳克之外,其余四位——大卫·卡梅伦、特蕾莎·梅、鲍里斯·约翰逊和利兹·特拉斯的选区均拱手让给其他政党。

一场见证两党共创历史的大选,是保守党多年执政不力、一手衬托出来的结果。它反映了英国民众对变革的渴望,从英国脱欧到物价飞涨,再到近年来保守党首相接连换人,重重危机让选民恼羞成怒。而一向缺乏领袖魅力的斯塔默,将同时接受棘手的国政和挑剔的选民这一双重检验。经济停滞、住房危机、生活成本、移民和外交政策问题,都是新政府未来议程上的重中之重。

更重要的是,以2016年脱欧公投为标志,英国选民结构与传统的两党时代显著不同,加之右翼民粹主义势力崛起,如今的英国政治格局已经改变,长期稳定执政的时代恐将一去不复返。

众叛亲离,保守党透支了民众的信任

“在现代(英国)历史上,没有政党能连续赢得五次大选。”英国广播公司(BBC)政治新闻编辑克里斯·梅森在7月3日发表的《我们站在里程碑大选的关口》一文中,另辟角度说明本次选举政党轮替的必然结局。

在很多人看来,早在两年前,下届大选和执政权归属的悬念便提前结束了。

◆今年5月22日,苏纳克在首相府门外宣布,新一届英国大选将于7月4日举行。

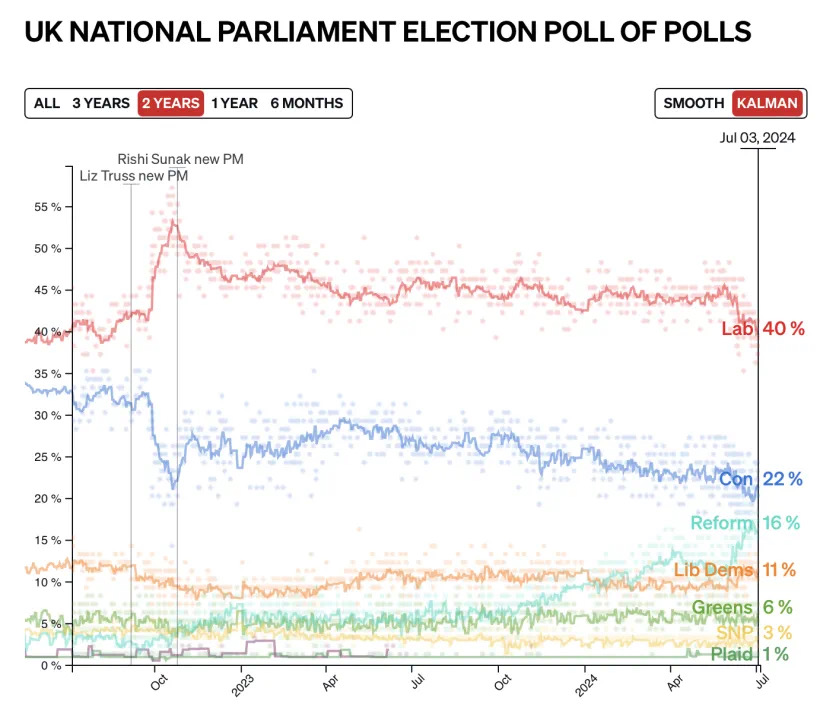

英国舆观调查公司(YouGov)等多家民调机构的长期跟踪民调显示,自2021年底开始,工党的支持率便反超并始终领先于执政的保守党。2022年保守党丑闻和内斗缠身、唐宁街10号(英国首相府)三易其主后,双方的民调差距进一步扩大并稳定在20个百分点。

◆过去两年,工党的民调支持率保持稳定,一直大幅领先保守党。(图源:Politico)

2022年-2024年连续三年地方选举,见证了保守党断崖式的“三连败”。去年10月的英国议会补选,保守党更在一日之内连丢两个百年传统优势选区,成就了工党的历史性突破。在此期间,保守党也难以维系内部团结,两名国会议员在两年内转投工党。

这种情形下,由英国脱欧党转型成立的右翼民粹主义政党英国改革党(Reform UK)也从选票、政要、议题话语权等各方面挖角保守党。进入竞选周期后,保守党的支持率跌破20%,一度落后于英国改革党,更有被自由民主党反超的危险。不过从结果来看,保守党应该能守住议会第二大党,从而正式成为反对党。

到了选前,保守党陷入“赌选”丑闻,多名党内成员(包括候选人)涉嫌违规对选举日期押注。如此一来,苏纳克择期大选、积极造势和电视辩论等一切努力更加无济于事。

7月2日,曾精准预判2016年英国“脱欧公投”和2017年大选结果的英国民调机构Survation给出封关预测,判定保守党只能拿到可怜的64席,勉强“保二”,工党则会超越1997年的布莱尔时代,狂揽484席。

从另一个角度看,向来对时局最为敏感的英国工商界也在一年前给出了答案:去年10月初,约200名企业高管出席了工党2023年年会,包括平时只参加保守党年会的英力士集团(该集团创始人、英国首富拉特克利夫坚定支持脱欧),这一人数创造了历史纪录——形成鲜明对比的是,他们大多跳过了一周前的保守党年会,后者曾被工商界视为天然盟友和重要游说目标。

既然悬念在两年前走向终结,最后的结果自然是既重磅,又不出意料:相比于五年前大选狂揽365席的意气风发,保守党过去两年半直线般的坠落速度实属罕见。

究其原因,根源在于该党上一个执政周期暴露的问题太多,令选民对其治国能力丧失了最后的信心。

舆观调查公司发现,52%的英国选民将经济视为重要议题,可经济停滞恰恰是保守党执政后期最受诟病之处。受脱欧后英欧贸易额下降、民间投资不振、俄乌战事冲击全球经济环境等多重因素影响,过去两年英国经济近乎停止增长:2023年国内生产总值(GDP)仅增长0.1%,为2009年国际金融危机以来最低纪录。据国际货币基金组织预测,今年该国经济增幅也不过0.5%。

相比于宏观数据本身,经济衰退产生的连环影响更是侵蚀了保守党政府的公信力。

俄乌战事引发的物价飞涨,让英国普通居民尤其是低收入群体切实体会到生活成本高企之痛——通胀率在2022年10月创下40年来的最高纪录(11.1%),能源危机和“过冬难”问题在2023年夏天之前成为民怨的主要焦点;食品、住房、能源价格屡创新高,可薪资增幅始终跟不上,这导致了全英几乎各行业的劳资纠纷,铁路、地铁、航空公司、医护人员、教师等多个公共服务群体发起一轮又一轮“罢工潮”,让民众叫苦不迭。

◆随着通货膨胀的上升,英国年轻人面临着前所未有的买房压力。

英国医学会今年4月的一份数据显示,仅英格兰地区就有754万患者正排队等待治疗,其中超过30.5万患者的等待时间超过一年。过去让英国人引以为豪的英国国民保健制度(NHS),如今却声誉扫地。

◆过去几年,英国国民保健制度的工作人员不止一次举行罢工抗议活动。

经济下行压力的作用下,英国政府尤其地方政府的公共财政问题变得更加尖锐,引发地方城镇破产危机浪潮。过去一年,英国第二大城市伯明翰以及诺丁汉、沃金的市议会事实上宣布破产,英格兰地区至少26个地方市议会面临破产风险。纵然其中不少城镇并非保守党执政,但保守党在执政时期遇上这一尴尬处境,显然无助于其公共形象。

除此之外,保守党政府对“脱欧”遗留问题也是摇摆不定。从否定《北爱尔兰议定书》到达成“温莎框架”(注:在这一框架下,针对运往北爱尔兰地区和欧盟的货物采取不同的海关查验机制,减少欧盟规则在该地区的数量和约束力),其间英欧摩擦持续不断,贸易阻塞直接影响到英国国内尤其北爱尔兰地区的经济民生状况,导致商品短缺、价格猛涨,还逼得英国六大零售商联名致信英国政府和欧盟委员会,要求解决问题。

◆2023年3月,英国时任首相苏纳克和欧盟委员会主席乌苏拉尔·冯德莱恩宣布新的贸易协议。

其中的北爱尔兰特殊地位问题更是重新挑起该地区内部矛盾,导致2022年该地区在选举后迟迟无法组建联合政府,政治危机延续到今年2月才告一段落。保守党对北爱尔兰地区政府“空转”问题一筹莫展,反而鼓励了以苏格兰民族党为代表的分离主义势力重新炒作“苏格兰二次公投”议题。

治理不善已足够致命,内斗不断、丑闻缠身进一步透支了选民对保守党的信任。

2022年7月,在“聚会门”、误导议会、挪用政治捐款修官邸、亲信猥亵丑闻和内阁辞职浪潮的打击下,时任首相约翰逊被迫辞去首相职务,旋即引发特拉斯、莫当特、苏纳克等人的党首/首相争夺战。特拉斯自比“铁娘子”,结果因为减税政策败笔,造就史上最“短命”的英国首相纪录——仅仅任职45天。

“财经专家”出身的苏纳克想趁经济表现有所回升的时机举行大选,为保守党找到一线生机,不料却被英媒扒出“赌选”丑闻。加之他为了接受英国独立电视台(ITV)专访,提前离开6月6日在法国举行的诺曼底登陆80周年纪念仪式,而让外交发展大臣卡梅伦留守,因此被谴责为只顾选举、罔顾英国价值观。

在此情况下,工党唯一要做的就是自己不翻车、不被对手挑错,将领先优势转化为大胜。

尽管在竞选和电视辩论期间出现了某种程度的摇摆不定,但斯塔默领导的工党总体表现堪称中规中矩、谨小慎微,同时低调、安静地为“工党政府”进行人事和政策准备。

同处右翼光谱的其它政党,也无意与保守党合作对抗“共同对手”工党。近来颇受关注的英国改革党在反移民等议题上明确反对保守党,讽刺两大党早已“同流合污”,表明了要抢攻后者的右翼选票。该党即便拿不到太多议席,也足以令保守党损失部分选区。正如伦敦玛丽女王大学政治学教授蒂姆·贝尔所说:“相比于中间和左翼的力量,保守党更容易受到右翼力量的伤害。”

曾在2010年与保守党联合组阁、“下架”工党的中右翼自民党,更是体会过“吃亏上当”之苦:该党不仅因2011年议会选举制度改革公投失败,没能实现其宪政改革、增加小党议席的目标,反而遭到保守党的吞噬,导致其议会版图不断缩水。

自民党去年明确排除了与保守党合作的可能,今年3月的党内演讲中,该党领导人埃德·戴维大声疾呼:“将保守党踢出唐宁街10号,才能永久地改变我们的国家!”

此言近乎成为英国全民共识,“众叛亲离”的保守党也因此促成了工党的历史性纪录。就这样,一次看似仓促的提前大选,成为两大党同创历史纪录、足以载入英国史册的标志性事件。

工党再上台,也无法回到布莱尔时代

投票日前一天,英国作家、资深媒体人约翰·坎普夫纳(John Kampfner)在美国《外交政策》发文,开篇对比了1997年布莱尔时代和今年斯塔默时代的工党。尽管都是历史性大胜,但二者所处的场景截然不同。

1997年5月1日晚,伦敦地铁司机广播宣布大选出口民调结果时,狂欢的民众举杯相庆,工党支持者聚集在泰晤士河南岸的文化中心,唱响工党的竞选主题曲——D:Ream乐队的《一切只会变得更好》(Things Can Only Get Better)。

到了今年竞选期间,D:Ream乐队表示不希望工党再唱这首歌曲,甚至后悔当年同意布莱尔使用该曲为其竞选服务,理由是在布莱尔政府介入伊拉克战争后,他们也被指责“手上沾满鲜血”。当然这并非全部原因:大选氛围今非昔比,选民普遍情绪低落,对于胜选的工党也全无1997年的乐观情绪——这首歌已然过时。

坎普夫纳的文章标题为《基尔·斯塔默就是少了乐观主义的托尼·布莱尔》,一语道破为何此次工党看似“梦回1997”、实则与当年存在本质区别:布莱尔在英国社会“天真”的乐观主义情绪和热切期待中走马上任,而如今的英国民众对于斯塔默和工党政府几乎全无热情——后者不过是凭借保守党的衬托、以打破布莱尔纪录的方式胜选。

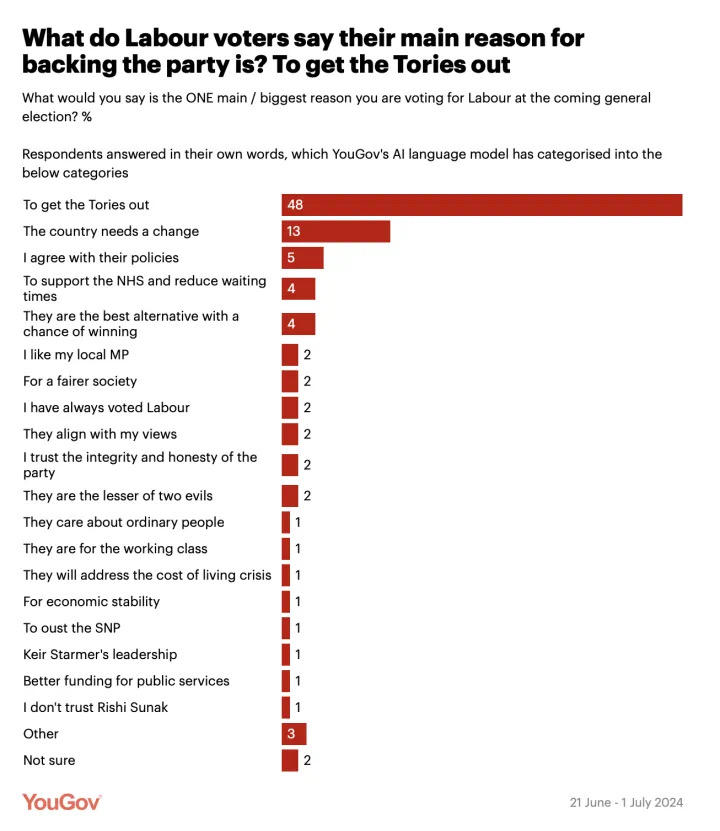

根据舆观调查公司7月3日发布的民调,打算投给工党的选民不足四成(虽然仍比保守党高出17%),其中近半数选民(48%)只是为了“让保守党出局”,还有13%的人认为“国家需要改变”。相比之下,只有5%的选民是出于“认同他们的政策”而选择工党,而信赖工党“正直诚实”、相信斯塔默领导能力的均只占1%。

造成这一结果,问题既在于工党自身,也离不开当下英国面临的困境。虽与保守党并称为英国两大党,但坎普夫纳说出了一个容易被忽略的事实:英国向来被视为一个保守的国家,1900年才成立的工党不过是“冒名顶替者”,实际上并非政坛主流。

工党的竞选记录也能说明这一点:该党的败选次数远多于胜选次数。2010年至今,工党遭遇了全国大选四连败。至于从保守党手上“夺取江山”的胜利,在该党124年历史中仅有六次(其中四次出现在二战后)。

工党的历史可追溯到第一次世界大战前英国的工会运动,其建党的目的是让劳工阶层在政治上也有发言权。尽管工党在两次世界大战期间两度执政,但任期都很短。

真正改变工党命运的是第二次世界大战。1945年大选中,工党取得压倒性胜利。二战后,英国成为全球第一个福利国家。包括煤矿、钢铁和铁路在内的重要行业均实现了国有化。不过,随着保守党在1951年大选中获胜上台,工党难以翻转局面,在野长达13年。此后工党两度卷土重来,但依然面临重重挑战。1979年大选,玛格丽特·撒切尔夫人领导的保守党获得胜选,工党由此开启长达18年的在野岁月。

这段时期,党内开始物色新领袖,托尼·布莱尔当选工党领袖,开始了“新工党”时代。在1997年大选之前,工党调整了自己的定位,以中间偏左政党的面目出现,结果大获全胜,布莱尔成为英国首相。

从某种程度上说,正因为布莱尔和戈登·布朗的连续13年执政,才让不少民众维持了对工党“泱泱大党”的印象。不过,彼时的工党已经逐渐告别传统意义上的“社会(主义)党”形象,它接受自由市场的经济效率,不再追求集中的公有制;强调社会正义而非工党长期关注的平等;认为社会福利政策不能背离自由市场经济等。布莱尔明确表示,工会将受到公平对待,但不享受额外优惠;工党欢迎商界作为合作伙伴。

◆2022年9月10日,英王查尔斯三世登基仪式前,斯塔默(左)、托尼·布莱尔(中)和戈登·布朗互相交谈。

在此期间,介入伊拉克战争被视为工党政府的一大败笔,其口碑也因此“由盛转衰”。在此之后,工党不断受到各种问题的困扰:地方选举失利、金钱换荣誉指称、推行身份证和允许对恐怖嫌疑人拘押90天等计划引起强烈反弹等。

不过,布莱尔执政期间(1997年到2007年),中英关系飞速发展,他也十分重视建立和发展同中国领导人的关系。布莱尔上台第一年,中英便如期实现香港政权的顺利交接,两国关系由此前的“波折向上”进入全面发展新阶段。

这一时期,中国领导人首次对英国进行国事访问,两国政府首脑实现互访,中英全面战略伙伴关系和两国总理年度会晤机制正式确立,双边经贸关系、人文交流再上台阶。

布莱尔1998年访华后,短短五年内,中英两国的贸易和投资各翻了一番,均超过100亿美元大关。值得一提的是,布莱尔一直主张香港应成为两国关系的桥梁和纽带而不是障碍,时任英国政府对“一国两制”的成就也抱持肯定态度。

得益于当年打下的基础,两国贸易额连续多年维持千亿美元左右规模,如今英国是中国在欧洲的第三大贸易伙伴、第二大投资目的地和第三大外资来源地,中国则是英国在亚洲的最大贸易伙伴。两国合作涉及金融、核电、能源等多个领域,中英直航航班数量也位居中国同欧洲国家直航前列。

只可惜,“新工党”效应终究走到了头,就连被称为布莱尔“精神导师”、“第三条路”政策提出者的安东尼·吉登斯都批评布莱尔政府在以“政治化妆”的手法误导国民。其最大效果是让40%的英国选民认为,今日的工党和保守党没有实质区别。

◆工党选民票投该党的原因分布。(来源:YouGov)

待到2020年斯塔默接任党首时,他首先要考虑的并非如何重新上台,而是如何收拾前任科尔宾留下的“烂摊子”,避免工党内部分裂和“小党化”。2020年年末,科尔宾因被指控发表“反犹主义”言论而遭工党暂停党籍,并于今年5月被开除党籍。

◆斯塔默(左)从左翼人士科尔宾手中接过工党领导权。

放低姿态,工党能否当好“补锅匠”?

只是,历史的进程总是充满了意外,斯塔默也想不到上任两年后会接二连三收到保守党的“天降大礼”,入主唐宁街10号从想象变成了指日可待的目标。

或许是生怕错过这千载难逢的良机,斯塔默在竞选期间姿态放得极低,表现得尤为谨慎、严苛。接受电视采访时,斯塔默仍在提醒对方“工党不是一个非常擅于胜选的政党”,生怕工党选民重蹈2016年留欧支持者们的覆辙——觉得胜券在握而得意忘形、懒得出门投票,导致意外“翻车”。

正因如此,斯塔默不仅多次与布莱尔交流请教,邀请当年部分顾问加入竞选阵营,还照搬布莱尔在1997年提出的“净化策略”:不让对手找到可攻击的弱点。按照这一“少说少错”原则,斯塔默尽可能不对选民做出实质性承诺,提出的政纲也尽是一些相对空泛的原则,例如减少医疗服务等候时间、多招学校教师、打击反社会行为等。

就连工党推出的竞选宣言,也是一再妥协、调和,几乎删除了所有激进内容。除了强调“亲商业、要创造更多国家财富”的重点,其12项核心政纲包括给私立学校加收20%增值税以补贴公立教育,成立国营的“英国能源公司”、设定节能减排目标,改善工人福利,加大住房建设,并重申在边境安全、拥核、支持北约问题上的承诺。

至于如何筹措资金落实上述政策,又何以实现工党的竞选主题“改变”,斯塔默阵营则语焉不详、表述模糊。就连他承诺的上任头100天“全面审查中英关系”,同样没有实质性举措。坎普夫纳直言:“工党的策略很简单:别惹麻烦。不要挑战(英国)政治经济根基,而是在边缘地带做你能做的事情——如有必要,悄悄地做。”

简言之,斯塔默和工党新政府要做的“改变”,是当好一个“补锅匠”。

◆斯塔默领导的工党在大选中取得压倒性胜利,他也由此成为英国新首相。

既然只能修修补补,也难怪英国选民不复当年的激动与期待。毕竟如今的英国不再是1997年布莱尔领导下的国家。彼时正值后冷战初期和平与发展的“黄金年代”,英国不仅能享受新自由主义和经济全球化的红利,持续创造财富,还能用其制度和价值观影响其他国家和地区。基于当年的硬软实力,身为美国“特殊伙伴”的英国风光无两。

然而时隔27年,英国经济疲软,国民保健制度近乎失灵,学校竟要应对“屋顶漏水”问题,“脱欧”后遗症增加了贸易困境,军队规模缩水至“拿破仑时期以来最小”,民粹主义在各个领域绑架话语权。在外交方面,欧洲和中东遭受着战火之苦,而在特蕾莎·梅、约翰逊、特拉斯、苏纳克等四位保守党前任的共同作用下,英国在全球事务中的影响力显著削弱,连英联邦内部的凝聚力和领导力也面临威胁……

作为为数不多仍在台面上坚挺的主流政治人物之一,斯塔默要应对的挑战毫不轻松。考虑到保守党政府留下的诸多问题不是新政府能轻易解决的,这位新首相可能会面临两个结果:要么民众发现他同样无力解决保守党时代的问题,于是将对保守党的不满如数转移到工党身上;要么由于选民本就对工党政府没做太大指望,所以无论治理好坏也谈不上失望,这也会让工党未来的选情不那么糟糕。

遗憾的是,无论哪种场景得到应验,选民下架保守党、寻求改变的初心,大概率很难变为现实。

八年六首相,英政坛能否回归稳定?

在2016年脱欧公投之前,英国两党结构保持了相当的稳定性:卡梅伦政府当时顺利开启第二任期,之前是长达13年的工党政府(1997-2010),再往前是长达18年的保守党政府(1979-1997)……

然而,历经2022年首相府三度易主和今年大选后,英国在八年间经历了六任首相,这种现象自1930年代以来头回见。英国政府与政党政治的稳定性、持续性明显大不如前。短短五年内,英国社会见证了前所未有的戏剧性反差——保守党40年来选举最大胜利(2019)和工党的历史性选举大胜(2024)。

造成这一现象的根本原因,莫过于时代更替后选民结构和心态的变化。英国《经济学人》今年2月发布的选举分析,通过个人投票行为的数据大模型解读了英国选民变化的两个长期因素:

一是摇摆选民占比提升,增加了选举波动性(从1960年代的约八分之一到2019年大选时占七成),在小党崛起、脱欧议题的共同作用下,选民的党派忠诚度明显下降,所谓的蓝领工人不再基于过往的“阶级身份认同”忠于工党,而成为各党派争夺的选票对象;

二是以脱欧公投为标志,在阶级身份重要性下降、高等教育普及、就业机会流失等原因的共同作用下,两党的基本盘和代表属性同样出现了讽刺性逆转——保守党通过团结脱欧群体成为老年人、乡村地区和受教育程度较低群体的政党,工党的支持群体反而来到了城市和大学城。

尤其是经济低迷、民生多艰,年轻人生存压力更甚,三分之二的英国青年在30岁时没有自己的住房,以至于如今18至24岁的青年群体中,支持保守党的仅占8%,而工党选民的年龄中位数则下降了两岁多。2019年,选民更可能支持保守党而非工党的交叉年龄是45岁;2024年,这一数字预计来到68岁。

即便是大胜上台的工党,同样面临内部基础不稳的问题。在斯塔默费劲心机团结党内激进左翼和中左翼之时,工党前领袖科尔宾为了保住自己自1983年赢得的北伊斯灵顿选区议员,哪怕被工党开除,也要坚持独立参选。最终,他以7247票的优势连任成功。显然,激进左翼和中左翼之争是长期存在的隐患。

同时,随着去年10月开始的巴以冲突持续发酵,加沙地带出现大规模人道主义危机。尽管此前作为在野党领袖,斯塔默无力影响外交政策,但过去支持工党的穆斯林群体依然不满他没能全力促成停火、保护巴勒斯坦人的生命不受侵害。为此,工党内部的穆斯林成员要么辞职出走、要么联名施压、要么在议会和街头活动中我行我素,公开暴露了党内矛盾。

◆在英国穆斯林聚居的选区,要求以色列停火的标语随处可见。

◆巴以冲突爆发后,亲巴勒斯坦群体在伦敦挂出标语,向斯塔默和工党施压。

工党最具代表性的穆斯林议员纳西姆·沙阿(Naseem Shah)2019年在穆斯林聚居的西布拉德福德选区狂揽76.2%的选票,但此次竞选期间多次遭到选民抗议。不少穆斯林群体认为工党背叛了他们,迫使斯塔默在近期调整了在巴以问题上的说辞,改口称“以色列的军事行动应被视为不合法的”。

待到斯塔默正式组建工党政府后,他将切实处理这一棘手的外交问题。处理是否妥当,将直接影响到英国的国际形象乃至工党的内部团结。此外,此次选举中得到相当左翼选民支持的绿党则拉响了另一个小小警报:如何处理碳排放等环保问题,避免传统的环保主义支持者抛弃工党?

◆英国布里斯托市中心挂有绿党的竞选标语。

随着大选尘埃落定,斯塔默从无限接近唐宁街10号变成了这里真正的主人。然而,鲜有机会担当政坛主角的工党,势必将迎来更多的波澜与曲折。(作者系国际政治专栏作家、中国翻译协会会员)