文 | 李晓芳

编辑 | 王珊瑚

视频剪辑 | 沙子涵

孩子的声音很少被认真聆听

莉莉是个生活在深圳城中村的普通女孩,今年13岁,鹅蛋脸,单眼皮,性格很活泼。她的口头禅是,“我要黑化了”,这可以指代一切让她烦躁郁闷的事情。学不好物理,她说我要黑化了。洗头弄丢一只蝴蝶耳钉,她叹气,也要“黑化”了。想到新学期分班,要是分到一个会凶人的班主任,她嘴角苦闷地往下弯,“我真的会黑化。”

整个暑假里,唯一让她不“黑化”的可能只有一出戏剧。

她在舞台上熟练地走位,对着陌生观众一脸平静地讲述自己的童年,只有不自觉放低的音量暴露了她的一丝紧张,“小时候,我和哥哥生活在奶奶家。过年的时候,奶奶给哥哥买衣服,不给我买。有一次,我1+1不会算,奶奶给我丢院子里面了。”

她坐下,抬头看剧场的天花板,回忆那时被丢在院子里,她就是这样干脆躺下看天空,欣赏云朵,“这个像棉花糖。这个又像小狗。”

后来,奶奶嫌照顾她麻烦,她又被送到外婆家。大约在7岁时,莉莉被妈妈从河南老家接到深圳。在城中村的出租屋里,她见到比她先来到深圳的哥哥。“看到我哥的第一眼,我就在想,他怎么吃得那么胖,肯定是被惯坏了,这里伙食肯定特别好。”

上到五六年级,她第一次仔细看了看家里的那面奖状墙,上面全是哥哥的奖状。只有最后一张是她的,贴在角落,是公益机构帮她补习英语时,发给她的。而哥哥的奖状,全是学校正经颁发的“优秀班干部奖”、“优秀少先队员”,“反正全是优秀。”

“当时我就在想,我学习真的学不好吗?我是那么差劲吗?”她面向观众席,神色有些落寞。

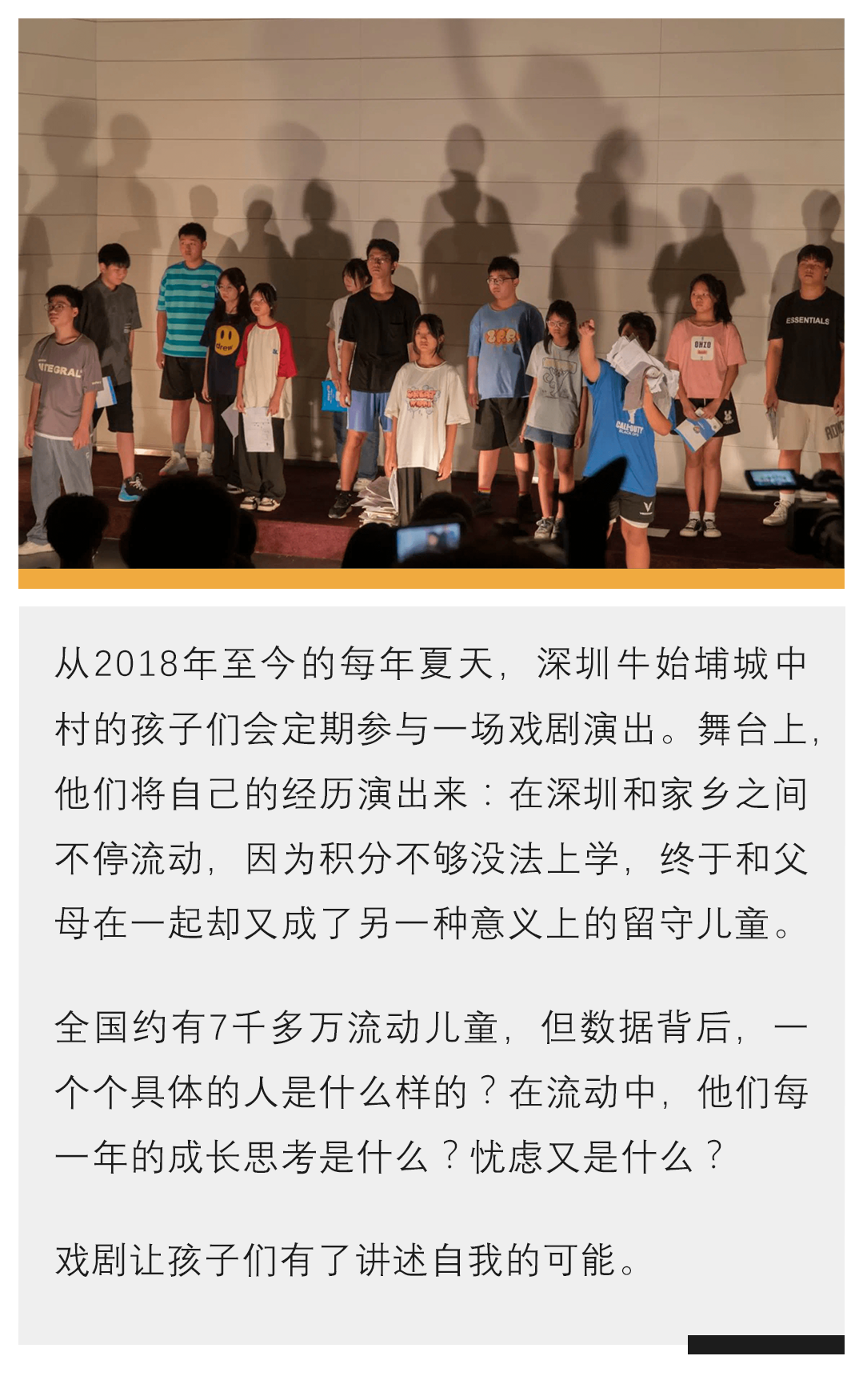

莉莉出演的戏剧叫《地下花果山》,大约有13名居住或曾经居住在深圳的流动儿童参与演出,讲述自己的成长经历,还有因为“流动”导致的生活变化。

●《地下花果山》剧照

舞台上的灯光灭了又亮起,演出在继续。有孩子上来讲述因为父母积分不够,自己在小学六年级回了老家,同学们给他办了热闹的欢送会。有人提到就读的城中村学校,老师常常用侮辱性的词汇骂人,似乎早早就放弃了他们。有人说起父母的工作,从甘肃、四川、河南等地到深圳,又四散到流水线、工地、餐厅,工作时间长达十来个小时,枯燥、机械、无聊。

他们都生活在深圳龙岗牛始埔村,这是一个典型的外来人口聚集社区,2015的数据显示,12万社区人口里,本地原住民只有1800人,大多数的外来租户是以家庭为单位的打工群体。

在官方定义里,他们是流动儿童,是跟在进城打工父母身边的随迁子女。他们常常出现在数据里——2020年,全国0到17岁的流动儿童有7109万人,占儿童总数的比例是23.9%,大约每4个孩子里就有一个是流动儿童。

同样生活在牛始埔社区的丁当想破除其中的一些刻板印象,“公众总觉得流动儿童很苦,很惨,他们当然也有升学的焦虑、困境,但日常生活里他们其实也很开心,对人有足够的真诚和热情。”丁当今年35岁,16岁从甘肃天水到深圳打工,后来转做公益,创立一家名为“绿色蔷薇”的草根公益机构。从2018年开始,机构开办儿童戏剧工作坊,每年暑假至少有一场公开演出。

丁当和孩子们长期相处,她想把他们还原成一个一个具体的人,“他们不是数据。”

而戏剧是其中一种展现形式,每个孩子都可以在舞台上拥有说话的权力,“在我们的生活环境里,其实不太有人愿意认真听孩子讲话的,孩子的声音很少被认真聆听。”但在舞台上,丁当说,“起码那一刻,台下的人是要听你讲话,孩子是被当作独立的个体对待。”

在流动中过着留守的生活

莉莉从来没跟家人讲过舞台上那些话,她不知道怎么开口,觉得说了也没用。连关系亲密的哥哥最初也是在排练时才知道她的想法,这个细节也被呈现在戏剧中——她说完台词,场边一个男孩站起来,“她是我的妹妹,我不知道她的感受是这样的。”

莉莉一直清楚,哥哥在家里更受宠。她说在家里,妈妈总是骂她,嫌她睡懒觉。妈妈似乎更愿意和哥哥说话,会跟哥哥倾诉工作遇到的刁难顾客,会询问哥哥学校的情况。可对着她,母女俩好像什么话也说不上了。

为了减少待在家里的时间,莉莉有时会到一些小工厂里打暑期工,她负责撕掉小饰品的保护膜,再一个个装进礼品盒里。因为不满法定年龄,每次有人检查,她都得躲进工厂一个大箱子里,箱子盖上就闷得不行,有次实在受不了,她偷偷跑进卫生间。

暑假结束前的一天,她待在机构小小的读书室里刷拼多多,消磨时间。她不太乐意回家。某种意义上,“绿色蔷薇”像是这个城中村里的少年宫。活动室每周三到周日开放,每天到了开门时间,门口会挤满各个年龄段的孩子。他们一待就是一整天,很多时候也并不为参加什么活动,只是和莉莉一样不愿意回家。

●孩子们参加戏剧排练的活动室 李晓芳摄

因为工作忙,妈妈没有机会到台下看她和哥哥的演出。莉莉觉得这样也好,如果妈妈在观众席里,她说,那她会删掉有关家庭的所有台词。

今年是孩子们第一次在舞台上讲述自己的家庭。15岁的宋林站在舞台中央,“我有两个姐姐。大姐在奶奶家,二姐在外公家,我和她们平时联系的时间很少,只有过年的时候,和她们暑假来深圳才能见到。”宋林出生后不久,就被父母接到深圳,直到2020年小学毕业,因为父母在深圳没有社保,没有积分,他没办法上公立中学,才被送回四川老家上学。

这是一个普遍的现状。丁当观察到,父母外出打工,而资源又有限的情况下,仅有的资源大多数时候会优先倾斜到男孩身上。公益机构新公民计划在2022年根据第七次人口普查数据,比较分析得出,在5岁学龄以前,流动儿童的性别比接近全国儿童的性别比。但进入小学年龄阶段,跨省迁移流动儿童的性别比,要比全国同龄儿童性别比高5-8个百分点,报告指出,“流动人口家庭还是更倾向于把男孩带在身边。”

宋林顿了顿,接着说,“现在,家里的关系很紧张。大姐几乎不给我妈打电话。”一家人只有在过年的时候才能团聚,“但总吵架。”

女孩小朱的家庭则是另一种情况。她家里有5个孩子,如今都在深圳。她在舞台上重演自己每天放学后的日常,她跑到舞台一边,“我回来啦,二姐你在干嘛?”没人回应。她跑到另一边,“三姐,你在干嘛?”还是没有人回应。小朱说,“我后来就不说了。”

小朱的家庭其实没有什么大矛盾,但每个家庭成员之间的关系却又有点淡漠。在家里,每个人各干各的事,很少主动打招呼,连吃饭也是端着饭碗回自己房间吃。这背后还是因为资源有限,小朱的父母早期到深圳打工,没法将所有孩子带在身边,只能把已经有自理能力的大姐送回老家读初中。父母忙于工作,姐妹之间也少了交流,多了隔阂与疏离。

机构的一位志愿者在听完十几个孩子的讲述后,曾经总结,“Ta们在流动中过着留守的生活。”孩子们只是完成了“被接过来”这一动作,“有的同父母随迁而来,同在一个“家”中却并未得到关心陪伴,有的从小就在这里长大却得不到好的资源。”

但了解这些父母的处境后,很难将所有责任推到他们身上。比如莉莉妈妈,有高中学历,过去在河南老家当一位代课老师,每月的工资少得可怜。因此莉莉出生不久后,她就到了深圳打工,在城中村周边许多餐厅都当过服务员,每天的工作时间在10小时或以上。

莉莉的爸爸长年在外打工,一个月甚至更久才回家一趟,家里全由妈妈照料。除了每天上班,忍受客人的各种投诉,照顾孩子,每隔几个月,爷爷奶奶会住到家里,莉莉妈妈还要照顾老人。休息时间难得,她只能尽量陪伴孩子,带莉莉出去买衣服、吃饭、过生日。

“很多时候大家会说,家庭是一个非常强的支持网络”,但在丁当看来,流动家庭其实是一个脆弱的单元。“对于这个社区的很多孩子来说,父母工作大多很辛苦,他们不一定能兼顾每一个孩子。那孩子就会埋怨父母,你生了我又不管我。家庭之间的关系会变得疏远紧张。但这背后是有其他结构性的问题,比如为什么他们必须出来打工?为什么工作时间得不到保障,没有空闲照顾孩子?”

●城中村的街道,对面是高档住宅区。李晓芳 摄

十万个问号

在莉莉的想象中,一份理想的工作应该是这样的:“每天工作7个小时,每个月的工资有7000。”

而她的妈妈,“每天工作10个小时,如果被客人投诉,就会被扣掉半个月工资。”她在餐厅里观察到,妈妈的手边总有一根“签签”,上面串满了点菜单、小票,妈妈既要负责点菜,人手不够时,还要到后厨帮忙。她觉得妈妈似乎一直在站着,永远没法坐下来休息。

最早在2018年,戏剧工作坊让孩子们分享自己对父母工作的看法,“有无数报告、田野调查写外卖员、环卫工、女工,但没有人听过孩子是怎么看父母的工作的。”工作坊让孩子拿一件最能代表父母工作的物品,有孩子带了扫把,这是妈妈做清洁工的谋生工具;有孩子带了手套,因为爸爸在工地干活,可以保护手指。

宋林带来了妈妈做的玩具。为了照顾家庭和孩子,城中村里的许多妈妈没办法到正规工厂上班,只能接些零活,带回家里做。宋林的妈妈就是其中一员。他在排练时示范妈妈工作的程序,给布娃娃的脚塞棉花,填充的棉花不能太多也不能太少,否则会被判定不合格。每塞一只挣4分钱,每天工作十多个小时,“她就是坐在那里,一直塞一直塞,很机械的。”宋林一脸受不了的表情。他戴着黑框眼镜,说话时眉飞色舞的,两条眉毛似乎时刻要从眼镜框里跳出来。

后来年纪渐长,孩子们在白纸上写下自己对父母工作观察,再把内容编进戏剧里。一个男孩提到父亲的外卖员工作,“他每天要跑好几百单,每一单才5块钱,每天早上都是9点多起床,(凌晨)1点多才回的家。”他模仿爸爸捏着电动车把手疾驰的样子,在舞台上跑了一圈又一圈,“喂你好,我是xx外卖小哥,请问你要我送上楼呢,还是你下来拿呢?”送到后鞠躬,“请您给个五星好评。”男孩说,他希望爸爸有个好的车,有空调,因为深圳每天实在是太热了。

孩子理解很多东西。一个孩子提到父母因为没有学历,只能在工地四处打零工,“他们每天真的非常苦,我爸回来的时候,有时候身上全是伤。”他有点哽咽,“我学习就是想让父母过得好一点。”

宋林的爸爸只上到小学,爷爷就不让读了,“我爷爷觉得读书有个屁用。”而妈妈家有四个孩子,家里只能供一个孩子上学。妈妈读了两年就辍学了。她跟宋林说过,她不想让孩子和她一样。靠着打工挣的钱,父母将宋林的两个姐姐都供上了大学。

可是当“好好学习”成了摆在他们面前唯一且仅有的道路时,这些孩子的焦虑来得更加汹涌。丁当讲起,第一年演出戏剧时,孩子们在舞台上玩耍,讲述无忧无虑的童年;第二年会提到梦想,“到第三年第四年,现在上高中的孩子都已经不相信还有什么梦想了。”

他们开始陆续升入初中、高中,现实的问题扑面而来。莉莉的哥哥因为父母在疫情期间失业,社保断缴两个月,失去了继续在深圳上学的机会。他们中的大部分人没办法上普通高中,只能进入职业学校。一个上了职校的女孩在舞台上说,“所有人都觉得我要完蛋了。”

“学习是为了什么?生活的意义是什么?”17岁的阿亮在舞台上大声问。他在一所公立高中读高二,同学很多都住在和牛始埔社区一街之隔的崭新高档小区里,他说自己在学校没什么要好的朋友,成绩也不算太好,很担心考不上好大学。

每次演出后,会有来自各行各业的大人告诉他,“生命当中还是应该去坚持自己所热爱的东西。”也有大人坦诚,即便工作了,自己还是没想清这个问题。

●孩子们参加戏剧排练的活动室 李晓芳摄

阿亮后来自己琢磨出一个答案,“学习就是为了拿个文凭,方便找工作,拿高一点的工资。”

丁当曾经问过孩子们一个问题,“读书是唯一的出路吗?”每个孩子都给出了“不是”的答案,但他们似乎又并不是真的相信这个答案。

丁当从小在流水线打工,18岁进入公益机构工作,后来靠自己一步步在深圳扎下根,“我没有上过太多学,我也不认为知识只能从学校获取。”可她当时身处的公益环境,有资金,有资源,她不认为如今还能复制当初的路径。

在丁当多年的公益生涯里,她发现打破循环是一件太艰难的事情,“我们也要问,这个社会给了我们什么选择?很多时候没有什么选择。”

戏剧工作坊的一位志愿者曾在后记里写道,孩子们其实明白自己遭遇和面对的是什么,他们在舞台上的讲述可以总结出“十万个问号”,这些问号是留给大人:

“为什么父母的工作会如此不稳定断缴社保,而自己也因此就要离开深圳?”

“为什么父母的工作时间会如此长,却没有合理的劳动待遇也没有时间陪自己?”

“为什么父母在外服务他人耗尽了自己的耐心,而回家把气撒在自己身上?”

“为什么自己非要背着父母沉重的期待往上爬?”

●城中村的街道 李晓芳 摄

没有答案的问题

演出后的观众交流环节上,有人问道,“通过这次演出,孩子们有没有一些改变?或者想要努力读书?”

在丁当看来,孩子们当然是有改变的。她有很多细致的观察,她提到自己刚见到莉莉时,“她一句话不讲。组织公共活动让他们发表意见,她不敢说话,跟其她很多女孩一样的,没有信心。”第一次参加演出,莉莉不敢看底下的观众,眼神飘过来又飘过去,但今年第四次演出,她可以在舞台上流利地说台词,能单独和陌生人对谈,“包括她觉得家里重男轻女,将这个情绪放得很大。她不再忽略自我,而是会察觉,这是不对的。”

莉莉的哥哥参加过好几次戏剧演出,丁当记得,哥哥小时候就直接说过我们家重男轻女,妈妈可能更喜欢我一点。也是他带着刚到深圳的莉莉来“绿色蔷薇”的活动室玩耍。他会帮莉莉说服妈妈,尽早在老家选一个好学校。也愿意和莉莉分享自己的各种物品。从莉莉展示的聊天记录里,也不难看出她颇依赖和信任哥哥。“哥哥能看见妹妹的处境,这在家庭里是挺难得的。”

还有一个女孩喜欢跳舞,但她一直不太自信,也不敢当众展示。戏剧里专门给她加了一段跳舞的情节。每次演出后,总有观众对她的舞蹈表示赞赏,这给了她极大的自信。女孩的舞跳得越来越好,说台词的声音也越来越大。

一个男孩在小学五年级时谈到个人与社会的关系,“他在讨论问题的时候,就会看到个人努力之外,为什么还会存在差异性。”

丁当觉得,这些已经成了孩子们生活的一部分,“他们觉得应该这样想,‘那是不对的’。他们不会特地把这些想法再剥离出来,说这是原来生活环境里没有的东西。”丁当说,这些都是改变的过程,是潜移默化的影响。

但丁当其实并不喜欢这个问题,“对孩子不公平。”现场有另一位观众也反驳了这个提问,“通过演出,孩子们得到了什么,收获了什么,有没有想要努力学习,这完全是把社会结构的问题转嫁到个人问题上。好像个人要努力,才能突破,才能不重蹈父母的覆辙。但这些问题并不是靠努力就能解决的,他们从小到大,遇到的资源上的倾斜等等,也都不是他们能决定的。”

一个完美的,处处公平,努力就有回报的地方可能只存在于孩子的幻想中。戏剧的结尾,孩子们望向远处,想象一个属于自己的“花果山”,它飘在空中,有云朵环绕。孩子们性格活泼,自认为好动得像猴子一样,因此选了花果山这个地名。而他们生活的现实世界里,阿亮说,“在深圳,电线无处不在,它们穿过墙体、埋在地下,数量如此庞大却不被看见,就像我们一样。”这是戏剧名称《地下花果山》的由来。

一个孩子说,花果山是一个理想的地方,“上学不用看积分,不用担心上不了好学校。”另一个孩子许愿,“在那里,你想让老师变成什么样就能变成什么样,要多温柔就有多温柔。”孩子们一个接一个地说出自己心里的理想世界,“在那里,没有任何歧视,因为人活着都一样。”“那是一个很温柔的地方,他们很欢迎外人。他们认为孩子应该有自己的思想,即使你不读书,也没有人会说你。”

花果山当然不存在,但这并不妨碍孩子们参加戏剧演出的热情。一到暑假,每个孩子都催促着问,戏剧工作坊什么时候开始?回到老家上学后,只有每年暑假,宋林能重新见到社区里的小伙伴,他很怀念和大家一块排练,一块制订练习室规则,一起在演出后吃庆功宴的日子。而如果不是借着参加戏剧的名义,妈妈不会让他回到深圳。

因为要参加戏剧,莉莉第一次有机会到上海、杭州,尽管到了之后她身体就不太舒服,没能亲眼看看东方明珠和西湖,但她得意地笑着说,“我还是可以跟我同学吹牛,他们都没去过。”

莉莉明年或许也要回河南老家上学了,还能不能出演戏剧是个未知数。她成绩一般,妈妈对她的期望是以后上职业学校,学一门技术谋生,比如做美甲。她不是很喜欢,也不排斥。她其实还想试试考高中,但她现在上的中学在城中村是垫底的存在,她觉得老家的学校管理相对严格,可能还有希望。

没有人知道他们的未来到底会如何,一场戏剧带来的影响又能持续多久。但他们本来拥有的就不多,至少在这个时刻,戏剧是好玩的,回忆是美好的,他们还能和朋友在一起。

(为保护未成年人隐私,文中莉莉、宋林、小朱、阿亮为化名。文中图片除署名外,均由绿色蔷薇社会工作服务中心提供)