|

古人怎样造字和用字

但是,文字是记录语言的。咱们随便说一句话,要把里边的字一个一个用象形的方式画出来,有可能吗?绝无可能。

比如“今天我们来到一席的现场”,很简单的一句话,里面哪个字都不好画。

“今天”是个抽象的时间概念。人称“我们”,还是个复数。动作“来”,状态“到”,专有名词“一席”,还有个助词“的”。“现场”看起来是个实体,但其实它是个虚的空间概念,谁也不知道长什么样。

有人说你这是现代汉语,甲骨文里有这些吗?基本还真都有,汉语的基本结构没有太大变化,甚至“的”都有。之乎者也的“之”,差不多就是“的”。

在古今中外任何一种语言里,只要我们好好琢磨就会发现除了少数实物的名称之外,绝大部分都是时间、方位、意识、情感、观念、程度这些虚的概念以及大量的虚词。这些东西都画不出来,怎么办?

这是传说中造字的仓颉。仓颉被描写成“重眸子”,翻译成现在的话,差不多就是“四眼儿”。我看今天很多人都可以当仓颉👓。

那么假如我们回到文字创造出来的前一天的晚上,你现在要造字。你脑子里完全没有汉字,但是你会说话(文字产生比语言要晚得多,这是一个很重要的前提)。你怎么把说的话写下来?

比如说最简单的,来一个“我”字怎么样?我问过很多人“我”字怎么造,要不画一个人吧?比如用一个咱们常常见到的标志:

这个标志表示“我”好像也行,但是它为什么不是“人”?为什么不是男女的“男”、大人的“大”?为什么不是动作“站”,不是状态“单身”,不是心情“孤独”?其实都可以。

“我”看起来是个实体,但它其实是一个很虚的概念,一个没有形象的第一人称代词。

那画什么好呢?古人完全没有纠结这个问题,他们找了一个非常简单直接的办法,根本不管字长什么样,只要记录下口语里这个字的读音就完了。

商周时代,“我”的读音大概是/ŋal/,他们就直接找这个世界上什么东西叫 /ŋal/,照着它造个字就是“我”了。

那是什么东西呢?是一种刃部是锯齿的长柄兵器。这是甲骨文和现在的“我”:

咱们对比更常见的兵器“戈”,中间的一竖是它们的长柄,“戈”是尖头,“我”是个刺儿头。

和“戈”一对照就知道,“我”也是一个长柄的兵器。这个兵器在当年可能就念 /ŋal/,所以这个字形被借来表示“我”,就是一个纯粹表音的字。

古人解决这个问题的办法非常简单,借字记音。“我”在造字的时候是象一个有形的武器,是表意的。但实际上用字的时候,哪怕早到商代,“我”从来不表示那个兵器,它表示的是第一人称代词,已是一个纯粹表音的汉字。

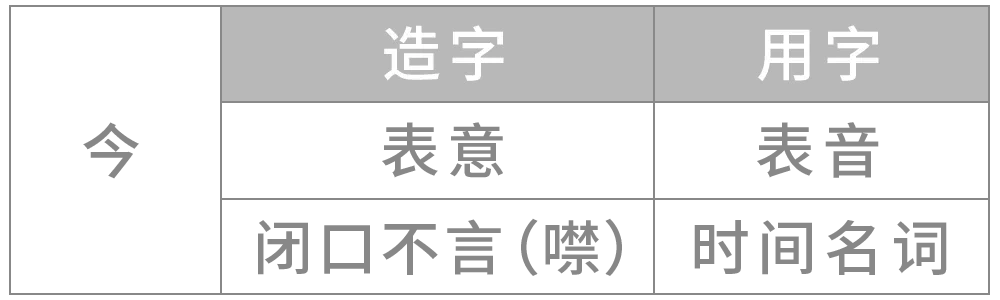

再举一个比“我”更难的例子,就是“今天”的“今”。这是一个很常用的字,更是一个看不见摸不着的东西。它有什么形象吗?神鬼莫知,仓颉都画不出来。

我们看古文字的“今”,一个倒三角下面一横,跟“今”一点关系没有。

这个字咱们要从人的嘴巴说起,“口”象嘴巴,底下一弧,两个嘴角翘起来。

如果在“口”的上面加一横,就是“曰”,表示把话说出去。

“口”一般是朝上的,但有些字里需要“口”朝下。

比如说“食”,就是上头一个“口”对着一个大饭碗。饭碗上面尖出来的是盛得高高的饭。

比如命令的“令”字,一个“口”从上面对着一个跪跽的人形说话,可不就是上对下发号施令吗?

朝下的“口”往往写成一个倒三角,这么看来“今”字就是个倒“曰”。

“曰”是“说”,倒“曰”就是闭口不言。这个字的音、义传到了后来,比如“噤若寒蝉”“噤口不言”中,“噤”就是不说话。

“今”字原来是为“噤口不言”的“噤”所造的一个表意字。然而它在实际使用的时候,从商代开始都是表音,就纯粹用音来记载“今天”这个意思,是个单纯的表音字。

很多汉字都包含音的因素,但是经常被忽略,比如说家庭的“家”字。

“家”是讲到汉字的文化内涵时常举的例子,说宝盖头像一座屋子,里边是一个“豕”,也就是猪的古称。所以很流行一个说法,在造字的时代,房子里边要养一头猪,象征家里有财富,那才是一个家。

但这个事不合常识啊,不管是把猪养在人住的房子里,还是人住在猪圈里,都是不合情理的事儿。

汉代学者就发现了里边的问题,提出了疑问,但是没法证实也没法证伪。现在我们能看到商代的甲骨文和金文,知道“家”字里原本不是一头普通的猪。

左边是商代甲骨文的“豕”字,大嘴巴、大肚子、短尾巴,象猪没问题。如果在这个猪的胯下增加一划,就是公猪,在古代叫“豭(jiā)”。如果这一划掉下来,就是去势公猪(豖zhuó)。

▲ 大家记住中间的就行了

我们回过头再看商代、西周文字中的“家”,里边是只公猪——“豭”。“豭”现在和家庭的“家”同音,当时也是同音的,大概都念/kra/。

很明显,“家”是一个很简单的形声字,上面的宝盖头就是形旁,表示房屋,里头那只猪只是用“豭”来表音的声旁,和家庭没有逻辑上的联系。

可见我们的古人也不是那么势利眼。古往今来,有亲人的才是家。

讲了一堆字,我们或许可以得到一些共识。汉字里边,象形是造字的基本方法之一,但是我们的汉语中,画不出来或者画不明白的词才是多数;汉字中,用表音或者部分表音的方式来记录汉语的,也是多数。

这个情况很早就有了,甚至我认为汉字刚形成体系的时候就必不可少了。不然的话,“我”、“今”这种最常用的字怎么画呢?

由此可以想到,世界上真的存在成体系的象形文字吗?应该是不存在的。古埃及的圣书体以往也被叫作象形文字,和对汉字的误解是一样的。因为一种文字只有把“画不出来”的问题解决了,才有可能真正地记录语言。

刚才说的那些,都是文字创造之初的情形,它们的字形比较清楚,字音能对得上,结构能拆得开。但是实际使用汉字的人,他们真的明白这些吗?他们真的需要知道所以然吗?

不要说现在的人看不出里边的所以然,从秦汉以来,写隶楷文字的这两千年的人,除了少数学问家,绝大部分都是搞不清楚的。

大家回忆回忆,我们是怎么学字的?我们学写“我”“今”“家”字,是一笔一画死记硬背的吧?

这是一个很有意思的事实,绝大多数汉字,对于绝大多数实际使用者而言,早已成为既不表音也不表意的、让人强制记忆的无理的记号了。

好像越说越苍白、越说越无趣了。汉字要么就是表音的,要么就是形声字,要么干脆就是记号,跟我们印象里的常识——每个汉字都有丰富的造字理据、深厚的历史内涵,传承至今,一直到当代搞简化字才破坏了——不大一样啊!

这是有点残酷,但它却是从隶楷到现在两千多年来,汉字一直传承下来的一个重要因素。道理很简单,无趣才能稳定,稳定才能长久。世上的事大多如此。

我们设想,如果文字要有趣,一个字的造字理据随着社会变迁而发生变化,看不懂了,字形就得变。一个字的读音发生变化,形声字里的声旁跟整个字念得不一样了,那这个字也得变。变了,之前的字不认识了,汉字的传承就很容易断。正是因为两千多年来,咱们就无聊地死记硬背,它反而不爱变,才传到了现在。

所以,对于汉字的传承,对于汉字所记录的文本,包括数字文本的传承而言,没事别折腾,就是最好的。今天是这样,将来也是。 回归汉字常识 前两年我写了一本向大众普及汉字知识的书,书名叫《汉字再发现:从旧识到新知》。现在回头看觉得托大了,与其说是再发现,不如说就是发现,但是要带着科学的观念,带着考古发现的成果,带着我们的常识去发现。

今天我这个演讲的题目叫《告别汉字“常识”》,也托大了,其实哪有告别常识,就是回归常识——是带着常识、带着温情去理解我们的古人,理解汉字的历史。

最后如果要问一个终极问题,你们研究汉字的历史有什么用?这不是屠龙之术吗?

该怎么回答?往大了说,研究汉字的历史跟研究一切历史一样,理解我们的过去,也就是理解我们自己。

往小了说,这只是努力突破当代人类知识边界的一种智力活动,不需要更大意义,就突出那么一点儿,还不够有意思吗?

谢谢大家。 |