|

贵州文化,何以多彩?

贵州文化的多彩,是“天人合一”与“知行合一“两大精神原色折射而成的。

一方面,贵州人长期安居于山野之间,面对时代的浮躁喧嚣,自带守和不争的出尘逸远;另一方面,多次自外向内的移民大潮,如同动力之源,令贵州人不断跨越千山,于国家兴亡之际拼搏奋起,成为文化生发的无限动力。 摄影/傅鼎 从秦汉的“五尺道”“南夷道”、到元代设立“站赤”、明代建立五大驿道、清代开发水陆交通,再到如今的万桥飞架,这个山地公园省在不同历史阶段里,因为道路的逐步开拓,藏在大山褶皱里的文化宝藏也被逐渐发现,从而灿灿生辉,成就一片人文山水和时光峰峦。

供图/贵州省交通运输厅

由西向东,进击石器时代

今天毕节、六盘水山地的贵州第一“台阶”,以及与其毗邻的黔西南、黔北一带,气候湿润、喀斯特洞穴众多,正适合生灵繁衍。贵州最早的文明之光,便是从这里开始。

旧石器时代的贵州史前文化,比起同时期黄河流域原始文明的繁盛,毫不逊色,由当时最重要的生产工具——打击石器,可见一斑。

形态丰富的石器与骨器是贵州辉煌史前文化的缩影。 在水城硝灰洞,人们用更方便的 “锐棱砸击法”砸出许多锐利石片,实现了一次五万年前的“技术革命”;在盘县大洞内,人们建立了一座修理石器的岩面“工作台”,打破了过去这种技术只是西方同期文化所专有的观点。时至旧石器时代晚期的兴义猫猫洞,已经出土了大量精致打磨的石器与骨器,俨然一处上古时期的山地技术中心……

摄影 / 卢现艺 等到了新石器时代与青铜时代,贵州先民们从高原上的第一“台阶”走下,广泛在北盘江、清水江、乌江、赤水河等江河干流及其支流“逐水而居”。由清水江河床上挖掘的青铜器可见,此时的贵州先民,已经由长江水系与湖湘的文化聚落产生沟通。这,正是先古时期南方文明交流融合的缩影。

贵州西北角,有条西南文化大走廊

时间来到秦汉,在这个华夏奠定基本架构的关键时期里,秦统一六国后的“高速公路网”——驰道分出的毛细血管“五尺道”,以及在汉代由四川宜宾南下毕节的“南夷道”,进入到贵州西部高原山地的第一“台阶”,并沿山势弥散。于是黔北、黔西北与黔西南一线,成为了此时贵州文化舞台的主角。 “西南夷君长以什数,夜郎最大”,在司马迁的笔下,因中原王朝对中国南方的开拓,云贵高原上的夜郎古国与西汉相遇,这是贵州区域第一次大规模与中原产生沟通——我们仍可由今日赫章可乐遗址里的神秘“套头葬”、普安铜鼓山上风姿凛凛,纹样特异的青铜刀剑等文物,遥想当年夜郎古国的悠远、神秘。

此时,贵州的这一文化舞台,正为汉代牂牁郡辖地。汉代“募豪民田南夷”,黔北“汉三贤”名载史册,汉之一字,自此深深切入黔地。

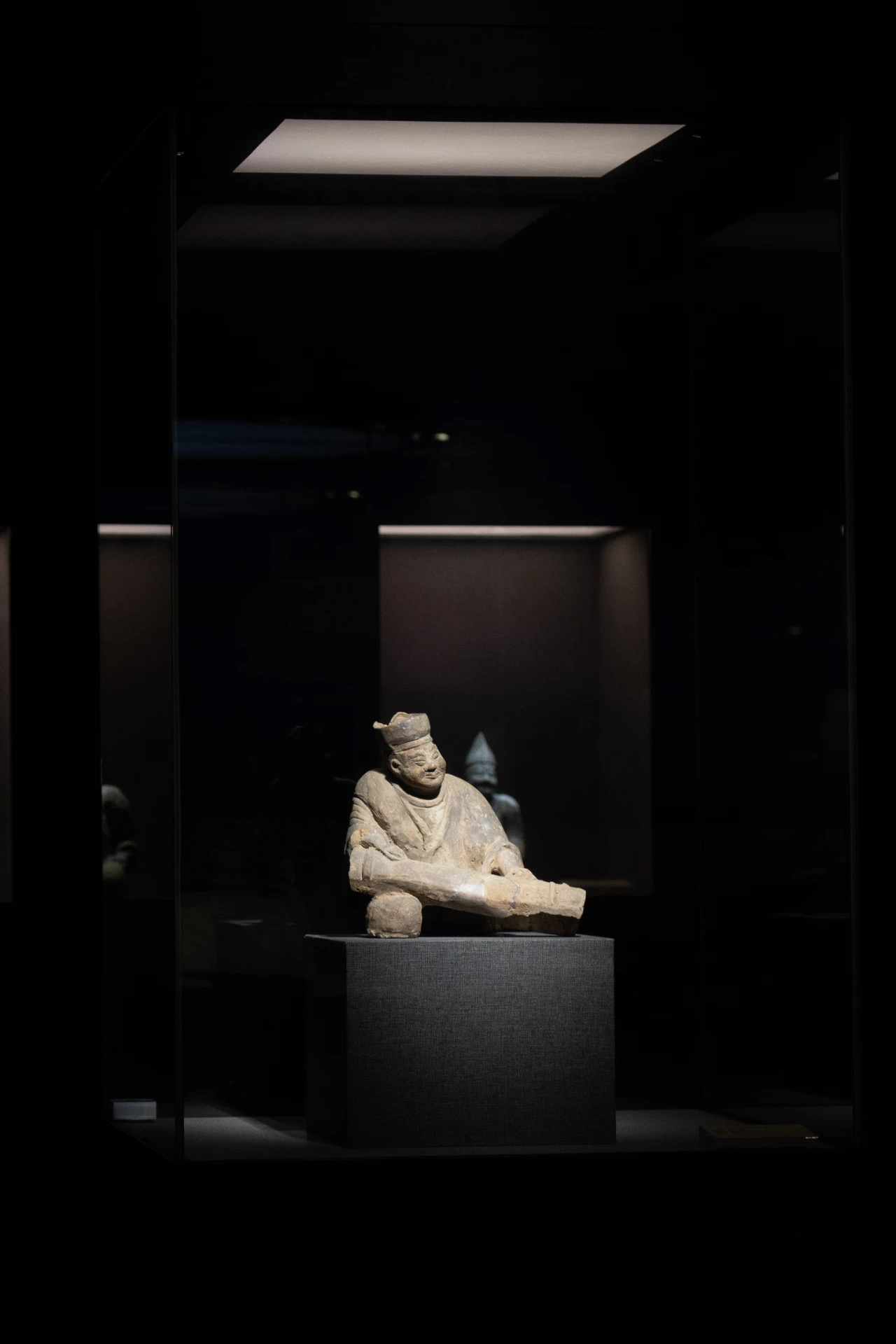

尽管牂牁郡的郡治仍是历史谜题,但由黔西南的兴义、安龙等地汉墓群的精美文物,譬如源承巴蜀文化的青铜树与说唱俑,与岭南文化、滇文化遥相呼应的羊角铜钮钟等,已然可见贵州作为西南文化走廊的雏形。如今作为贵州省博物馆“镇馆之宝”的东汉铜车马,则以其优雅风姿,见证了贵州融入中原文化的最初篇章。

黔北大地 “西南锁钥”的文化根骨如何炼成?

此后千年,作为西南通路上的重要节点,贵州在经济、文化上逐渐积蕴。南宋时,北方马道断绝,于是南宋朝廷在西南开设马市,产自黔西北乌蒙山区的好马,经由黔中、黔北,便可进入广西和四川的马市,投入北方战事。

茶马古道,也是一条文化的通路,可见贵州的崇山峻岭,已然逐渐不再成为文化流通、交融的阻碍。元代在贵州设立“站赤”驿站系统,这是贵州第一次被纳入全国的“国道”交通。此时的贵州,已逐渐在国家战略区位里崭露头角。

那么,贵州如何从群山之间的“不争之地”成为 “国之藩篱”,在华夏舞台上迎来高光时刻?让我们把时钟拨回到公元1257年——这一年,正处于南宋与蒙古战事的关键时期。大娄山的天险重地之间,经营播州(今贵州遵义地区)数百年的杨氏土司,与南宋朝廷合力修建起一座雄关联缀的堡垒“海龙屯”,亦有播州义士冉氏兄弟远赴合州(今重庆合川区),筑起钓鱼城遥相呼应,意图依托山势“以步遏骑”,令西南家乡固若金汤。此后,蒙古大军果然折戟于钓鱼城下,不得不迂回襄阳,另觅它路。并未投入使用的海龙屯,作为一处后来荣膺世界文化遗产的重要堡垒,仿若便是贵州地区此时作为西南咽喉的缩影。

修建了海龙屯的播州杨氏土司,相传是唐代由山西太原入黔。唐代时,中央设置了经制州和羁縻州制度,乌江以南的贵州地域,便主要实行了“地方自治”的羁縻制度,这一兼容并包的特有制度,让贵州的千山万水之间,仪制宽松,居民生活安定从容。

以播州杨氏为代表,此时的贵州,有思州田氏、水东宋氏、水西安氏等众多地方大族,他们在宋代起,就是受命中央统治地方的羁縻家族,元明时期则逐渐过渡为土司家族。在这种承续千年的“地方自治”里,贵州以滴水容蓄之力,不断沉积着自己的底蕴。杨氏土司墓葬群,正是一处此时贵州的文化珍宝。精致的宋瓷与金银器,墓葬里线条流畅圆润的石刻,沉凝着贵州这一段和缓有序的悠悠岁月。

而今年的中国十大考古新发现之一——贵州贵安新区大松山墓群,更是一部活着的“黔中通史”。2192座墓葬(截至2023年1月),并非是什么达官显贵,只埋藏着一位位普通人层层叠叠的生活。但我们却能从朴实无华的生活用具,风格迥异的银饰金妆,有异域风情的宝石玻璃里,看到从两晋一直延续到宋元明时期,跨越1400余年,生生不息的族群交融与多彩汇聚。

正在进行考古发掘的大松山墓群全景。 供图/贵州省文物考古研究所

西南胸腹,如何变成文化熔炉?

六百余年前的贵州建省,如同一把打开山地宝库的钥匙。来自中原、江南的军民,涌入贵阳、安顺一带,以这片相对平缓的贵州高原第二级“台阶”为军屯重地,繁衍生息,走向贵州各处。自此,贵州的中心枢纽被完全激发,其整体人文风貌,已然不是一时一地,一山一河的文化闪烁,而是随着不断发展的交通物流,逐渐奔涌全省的文化浪潮。 安顺鲍家屯,是至今仍在兴旺的屯堡文化村落。 摄影/吴忠贤 “调北填南”的明军,大规模修建卫所城及城墙外的堡、屯、寨等军事堡垒,今天贵州重要城市的分布格局,正为此时奠基。他们六百年驻守远方,开拓群山的悲宏绵远,与“大明风华”的种种往事,如今都深藏在贵州特有,中国典型的地方性区域文化——屯堡文化里。图1:云山屯云鹫寺;图2:隆里古城。摄影/陆宇堃;

更重要的是,东承湖广、中原,西接云南、广西的滇黔大道(又称滇黔楚大道)得以被全面打通。这条通路从湖南西部经由浣水一路向西,为黔中腹地源源不断输送养分,带来人文积淀。譬如被称为“滇楚锁钥、黔东门户”的雄城镇远,正是在这条要道上,迎来中原各地的财粮风物,送去骑象而去的缅甸使节,成为重要的中国历史文化名城。 镇远古城重要的文化通道祝圣桥。 摄影/张晋铭 此后,以贵阳、遵义、毕节、福泉等一处处重镇为节点,贵州通过官道、驿道、商道等复杂的路网体系,连接周边诸省。乾隆初年,跨越川、黔、滇的赤水河道凿通。贵州逐渐由控扼西南的要地,变成人事交汇的西南枢纽,在与中国各地的物质交换和大航海时代的世界物质大流动中,汇聚四方来客,商贸文化“渐比中州”。

黔中腹地的青岩古镇, 是明清以来的军事、商贸、文化重镇。 摄影/徐庆一 “川盐走贵州,秦商聚茅台”,川盐入黔,四大口岸兴盛,其中作为“仁岸”的茅台镇,自此时以酱酒醇厚香闻世界。以黔酒为领军,黔东北的茶青、黔东南的杉木、黔西北的漆器、黔北的丝绸……一种种黔地风物走出大山,驰名中国。

214处留存至今的各地会馆,作为活着的贵州文化,就见证了明清时期天下商人汇聚贵州的风貌。秦陇的雄浑大气、巴蜀的飘逸洒脱、荆楚的浪漫瑰丽、江浙的柔婉气韵,都在贵州交融、沉淀为一处处雕梁画栋、飞檐翘角。图3:石阡万寿宫。摄影/李贵云 在风物流变之间,贵州,同样展现了广纳世界的气度。来自大洋之畔的马铃薯与玉米们,滋养了山地民众,辣椒自东南沿海溯江而上,在贵州最早被食用,此后在中国的饮食文化里,掀起了一阵“滚滚红尘”。

今日的贵州文化符号之一银饰,正是贵州参与到世界物质大流动的缩影。当年黔东南密林里的参天巨木,经由林木商人之手,成为中华各地煌煌建筑的干梁与骨架。而来自南美的白银跨越太平洋,也在这一时期,藉由清水江上的杉木贸易网络,在时代浪潮里铸造为苗族同胞的盛装。

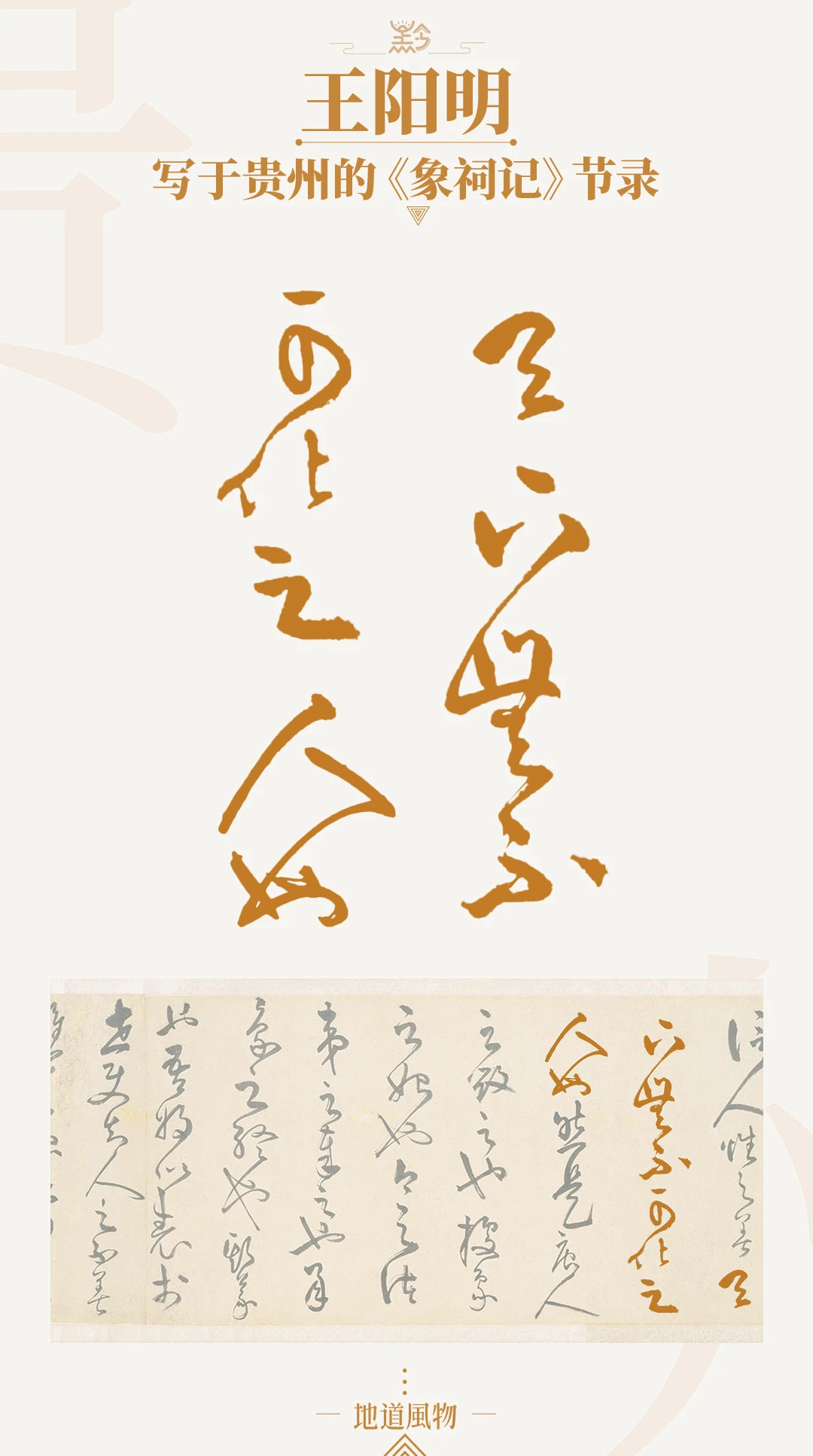

商贸兴盛,家园建设,也推动文教积累。王阳明入黔三年,先有龙场悟道,后有“黔中王门”弟子在贵州各处兴办书院,散下文教星火。影响中国、东亚乃至世界的心学,亦是由此发端。

明万历年间,常年扶持寒士锐意向学的贵州巡抚江东之,在贵山之畔,南明河间的一块巨石上主持修建了甲秀楼,这座贵阳的重要人文地标,以“科甲挺秀、人才辈出”之寓,在数百年间,见证了贵州如何以当时的“钱赋所出不及江南一大县”的贫瘠,奋发赶上,涌现出“七百进士,六千举人”的诸多俊杰之士,以“后发优势”比肩中原。

商贸兴盛,人才勃发,文化积蕴,贵州,即将在近代的百年风云变幻里,以一阵文化新风,惊动世间。 |