在新兴的商品经济网络里,不断推陈出新的商品进入了人们的视野。这时,一种新型的综合机构:百货商店出现了。它建立起了人与商品感性的关系,不断吸引着人们的目光,为人们提供幻想,唤起人们的欲望,让“有闲人士”(flaneur)们爱上了“逛街”(shopping)。同时,百货商店的种种销售手段加快了商品流通,并为后续刺激消费打下了基础。

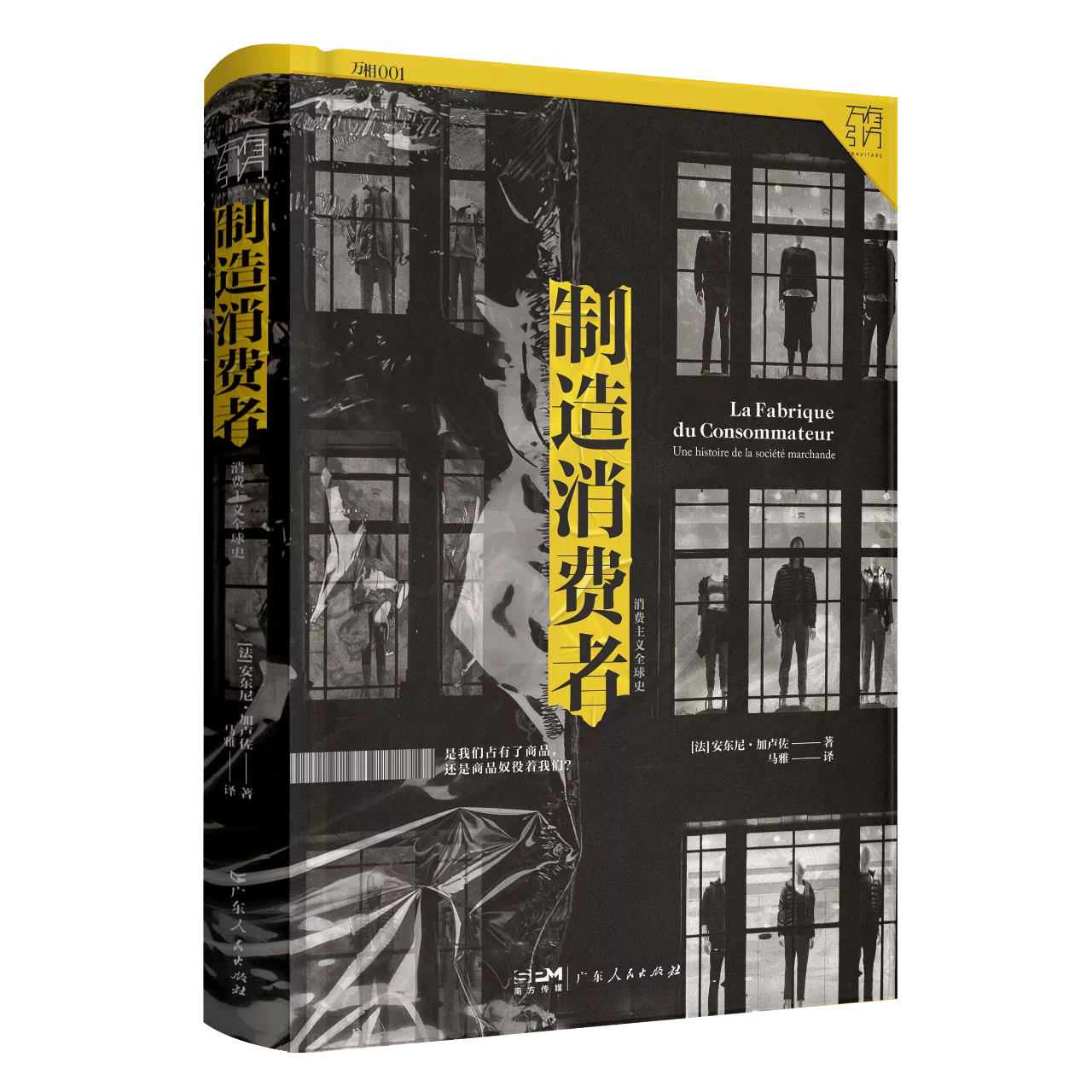

在19世纪,人口逐渐集中到城市,欧洲和北美的城市化不断推进,1800年,居住在5000人口以上城市的人口比例仅为10.7%,到1900年就上升至31.3%了。在1910年,人口超过50000的城市数量是19世纪的1.4倍。一百多年来,巴黎的人口增加了4倍,伦敦的人口增加了6倍,纽约的人口增加了43倍。“有闲人士”作为城市化的一种表象,出现在19世纪欧洲的一些大型城市,如巴黎、维也纳和伦敦等地,最初是指一些具有艺术品位的典型人群,如作家、记者或画家。平日里,在咖啡馆的露台上、在店铺林立的大街小巷上,随时都有不少“有闲人士”的身影,他们无所事事、终日闲逛着。闲逛是资产阶级的体现,在城市生活中,去人群里凑热闹成为一种休闲活动。资产阶级们的这一爱好促进了商业发展,与此同时,大城市正变得越来越商业化,消费主义越来越盛行。从19世纪开始,市民的生活里增添了很多休闲去处:饮品店、动物园、剧院、音乐厅、马戏团、美术馆、餐厅、体育竞赛、博会……商业为人们带来了无数乐趣,各类大规模的休闲产业简直把城市变成了游乐园。在英国,很多表演场所和商业场所还开始流行做“秀”(show)。“秀”的本义是“展示”,当时城里的很多新事物都和这个词有关,比如戏剧秀(theatrical show)、儿童秀(baby show)、歌舞女郎(show girl),还有专门的表演场所(showplace)、陈列室(showroom)等,这些活动和场所都是为了展示。这意味着,随着城市的发展,公共视觉体验被商品化,参观带给人们乐趣,甚至成为娱乐活动的一种。人们乐于去各种新奇刺激的地方,甚至太平间都可以收费参观,连屠宰场和下水道里都有络绎不绝的游客。1895年夏天,美国掀起了去伦敦感受异国情调的空前浪潮,美国游客们在伦敦展现了旺盛的好奇心:“游客就像是来逛商店一样,找寻着新体验,感受着古老的欧洲风情,并购买特色产品。”而在伦敦人眼中,蜂拥而至的游客也是新奇的,游客本身也成了现代都市景观的一部分。此外,城市中还有一类商业活动被称为“综合展会”,例如世博会。在这种展会上,一系列商品被精心考究地展示出来,吸引着购物者们的目光。这些大型展会为人们带来了沉浸式的体验,城市居民们在一览无余的环境里,熟悉了商品及商品美学。大众消费文化的基础便建立在城市、人群和商品共同组成的这一幅景象之上。城市居民“养成了资本视角”。同时,展览空间也改变了人们对商品的凝视、渴望及购买。在古代,展览空间多是贵族的私人珍品收藏室之类的地方,一般人无法进入。而新兴的展览空间是公共和开放的,它们引来越来越多的观众,也为后续商品在公共领域的发展铺平了道路。很快,商品变得无处不在,覆盖了城市的每个角落。拜商业公司所赐,城市里到处贴着海报,处处都是视觉爆炸。城市居民们每天路过无数广告牌,随处可见各类海报,各种传单、涂鸦和电子标牌充斥四周,人们吸收着品牌和商店的信息。商家们在店铺临街过道的橱窗里摆满了商品。许多商店组成了一条条玻璃隧道,穿过一栋栋建筑物。当商业空间和商业符号在城市中扩散的时候,专门用于消费的大型场所“百货商店”出现了。这种大型功能性建筑物是专门为商品售卖所设计的,有多个楼层,摆满丰富多样的货品,可以同时完成大量交易活动。百货商店既是城市化的产物,也是城市化的表征,更是城市化的放大镜。它打破了传统的销售模式,让资产阶级的有闲人士们离商品更近,从而成为消费者。19世纪下半叶的百货商店和旧有商业文化下的商店大不相同。在美国和西欧,以前的商店多为小店,商店通常小而精。其目的在于让这些小商贩共享市场,而不是相互竞争。每个小店都贩卖自己的特色商品,卖货的理念不在于广泛而在于精专。在商店里,购物的顾客基本无法直接接触到商品,因为它们都被放在抽屉里或柜台后面的架子上,不能随意拿起,甚至有时看都不能看。由于当时还没有像现在这样的广告,商店揽客的方式有限,销量自然平平,于是商店只能通过抬高定价来保证利润、维持生存。而且,商店里的商品也很少更新,有些东西进货后甚至要过上几年才卖得出去。在这种商店里,讨价还价是很常见的,砍价成了一种抗衡关系的体现,店主以进货价为底线,努力获得最大利润,而顾客在不知道货源和商品真实价值的情况下努力压价格,“人们谈价的言谈举止就像集市上狡猾的卖马贩子”。在这些商店中,顾客“为了砍几美分的牛肉价格都得谈上几个小时”,这种“大费口舌的激烈砍价方式,既劳神又费力”。在开放式的价格体系里,价格谈判自然是购物的必要操作,顾客也从而深入地参与到市场里。后来,当“逛街”这个概念出现的时候,许多商店强烈反对,拒绝那些不以购物为目的的人在商店里闲逛。与这些商店不同,百货商店建立在商品多样性的基础上,并靠着低价格和高库存周转的商业模式来经营。百货商店的理念是用低价格和低利润率刺激购买、提高销售量,从而积累更多的资本。因此,商品必须快速流动,越快被卖掉越好。按照存货周转的原则,商品需要快速转化成资本,然后资本会用于对商品的再投资。为了加快商品流通的速度,就算是再不好卖的商品,商家也得把它们尽快卖出去,不能像以前的商店那样等着顾客几年后买走这些布满灰尘的旧货。因为资本积累的原理就像炒股一样,只有把前景不好的商品迅速脱手,才能有资本引进更受欢迎的商品。但是,要想达到这种效果,必须每天都有大量购物者光顾,以保证销售量,维持百货商店的发展。于是,为了招揽客人,百货商店推行多样化的商品,而且邀请大众随意自由地出入,这让它成为名副其实的“消费圣地”。百货商店的英文是“department stores”,意思是“分为许多部门的商店”,这个说法点出了百货商店极具创新意义的多样化进货体系和商品陈列方式。在百货商店中,不同部门就像不同小商店一样,负责不同类型的商品,各有团队运作。同时,所有部门(department)都隶属于一个百货公司,这就可以将非常多样化的商品集中在一处。百货商店的运作模式和以前那些小而精的店铺相对,它庞大得一眼望不到底,向所有人敞开大门,邀请人们沉浸其中,在迷宫般的商品世界尽情探索。当闲逛的人走进百货商店时,并不需要抱着要买特定商品的念头,而是可以随便逛逛,东摸摸、西看看,就像散步一样。巨大的百货商店本身就像一座城市,等待被探索。多样化的货物、推陈出新的速度、巨大的货架、不强制购买、无须讲价、自由出入……百货公司种种新奇的设定重塑了顾客和商品之间的关系,它脱离了固有的规范,为顾客解除了不得不买的压力和讲价的烦恼。顾客可以心安理得地做一个旁观者,从而能更轻松地对待商品。商品不再是买卖双方之间抗衡的砝码,而是供人欣赏的对象。这里没有催着别人买东西的售货员,只有温柔引导的工作人员,百货商店不再树立顾客和商品之间的隔阂,而是让商品自主化。在这里,顾客甚至可以把不满意的商品退掉,虽然这增加了经营成本,但在自由退换的条件下,消费者也更容易冲动购物。就这样,百货商店激发并释放了人们对商品的欲望,人们自由地走进商品的殿堂,久久地端详和摆弄各种商品。“您想盯着价值百万的商品看上多久,都没有人会打扰您。”于是,在百货商店漫游成为人们的休闲娱乐活动。随后,百货公司又在陈列方式上增添了一些表演性,让人们的购物体验更加身临其境,也刺激了更多的购物欲望。19世纪末,许多市民跟随着广告的指引蜂拥而至,在百货商店这个“消费圣地”流连忘返。即使是那些不看广告也不想购物的人群,也没能逃脱商业王国的吸引。人们即使只是散散步,也不可避免地要经过商店的橱窗,而橱窗里的陈设如有魔力一般吸引着他们的注意力。就这样,“上钩”的人们跨过了商店的门槛,进入了早已为他们准备好的商品乐园。当时,一家百货商店老板曾这样比喻:“陈设布局要让进入商店的顾客有麦加朝圣的感觉。”在商店的陈列中,商品自然是占最高比例的部分。爱弥尔·左拉(émile Zola)在他的小说《妇女乐园》(Au Bonheur des dames)中这样介绍“革新派的陈列家”慕雷的杰作:“他喜欢把东西弄得零乱,仿佛是偶然从拥挤不下的架子上掉下来的,他要它们闪耀出最炽烈的色彩,互相辉映。叫顾客出了店门,眼睛必须酸痛。”于是,在百货商店里,人们可以同时看到最常见的日用品和最稀奇的外来货物。无论是衣服、肥皂,还是华丽的织物、咖啡、热带花卉甚至鸟儿,都可能陈列在一起。商店的建筑风格华丽至极,到处是立柱、雕像、烛台、圆顶、大理石、阳台和贵重的木家具,再配备上高端的天鹅绒装饰的电梯、通风和照明设备,带给人一种豪华的感觉,使顾客目眩神迷,尽管这种奢华可能是虚假的。在物以稀为贵的环境下,百货商店却用如此繁多的商品来彰显富足。陈设看似杂乱,但也有其秩序。那些不按规律摆放的商品是故意那样陈设的,为的是吸引眼球、吊起人们的胃口。“天差地别的商品放在一起,却达到了相辅相成的功效,让顾客买了一件的同时又看上了另一件。”除此之外,百货商店里的商品陈列位置还常常改变,可能一件东西今天在这个货架上、明天又在那个货架上。一些百货商店会把最受欢迎的产品放在比较难找的地方,以吸引顾客探索。每过一段时间,货架就会重新布置一遍,造成一种刻意为之的混乱,让顾客多花费一些时间来搜寻商品,这样他们一不小心就会有新的发现。顾客逛的时间多了,也就有可能买得更多。人们久久地沉浸在这场“寻宝”活动里,就像法国哲学家让·鲍德里亚(Jean Baudrillard)笔下所写的那样,人们心中激起了“美妙的垂涎”,无穷无尽地购物,即使买下了想要的东西,也只是暂时平息了欲望之火,很快另一件宝贝又会出现在眼前。回家以后人们还是无法抑制再次回到商店的欲望。在这种环境下,商品成为人们幻想、赞叹和渴望的对象,那些看起来很抢手的东西,给人一种明天就会售空或下架的感觉,人们迅速沉迷于此,欲罢不能,不惜斥巨款,以满足无法控制的购买欲。而矛盾的是,商品既带给人稀缺感,又带给人富足感。商品总在推陈出新,似乎取之不尽。实际上并没有那么多新商品,店家只是通过不断打乱货架陈设,表现出常有更新的样子,以这种富有动态的表象,使消费的节奏更快一些。百货商店实际上解除了消费者和商品之间商人的实际上的中介角色。在这里,商品再无须中间人,它们自己就能把自己卖出去。此外,建筑和装修技术也有助于加强消费者与商品的联结。对百货商店来说,要吸引更多的消费者,最重要的是空间要大,要营造更舒适的购物环境。铁、钢、混凝土方便了大型建筑物的建造,大面积的玻璃板设计让建筑物外观更显华丽气派。同时,玻璃材料对商品陈设来说也尤为有用,它可以让人们看到栩栩如生的商品,又可将商品保护在受控范围内。商家还会在店里设置巨大的镜子,给人以商品繁多、空间极大的感觉。百货商店这一座虚幻而繁华的宫殿,为了让顾客沉浸在对奇迹的惊叹中,把商品背后的烦琐生产过程掩盖了起来。在这出华丽戏剧的背后,有许多顾客从未见过的“隐形员工”,比如会计和仓库员工,他们会在消费者看不到的楼层里办公。这种设置也是为了满足拜物心理,把商品和其产地、生产者、工艺技术、所需劳动时间分离开,让商品成为一种神奇而独立存在的宝贝。于是,在百货商店这个拜物主义极盛的地方,商品和劳动被割离开来,造成了消费者的幻觉。豪华的大理石、地毯、家具都是背后的布景,衬托着商品的精美,让顾客沉浸在贵族般的氛围中。在这种氛围下,一些并没有使用价值或交换价值的商品也被赋予了极大的符号价值,仿佛购买它们就是获得了奢华,逃离了平庸。百货商店用感性的方式赋予了商品神秘感和力量,如果没有这种氛围的营造,这一切就不复存在。商品就这样被乔装成奢华的代言物,拨动了顾客的心弦,也拔高了其交换价值。百货商店还会为商品构建仿真的陈设环境,得以让商品美学一展其风采。在经历一番“感性的冒险”后,一些原本平凡琐碎的东西在顾客眼中也变得独特了。很多国家的百货商店都会定期重装内饰,变换不同的装饰风格,旨在让装潢具有异国情调。有时人们会踏入一个日本花园,有时又像是进入了埃及神庙或摩洛哥后宫,抑或像是在拜占庭的集市上闲逛。美国的百货商店可能前一阵还是法式街区的布置,转眼又改成了中东花园的风格。但总的来说,布景都是以梦幻般的异国风情为主旨。不少内饰的主题都带有东方韵味,只为使其显得更加性感撩人。在这“异国情调”的氛围中,百货商店成为一种超级写实主义的存在,在这里人们仿佛置身于遥远的异国他乡,尽管是人造的,也足以带给人刺激和兴奋的体验。借让·鲍德里亚的话来说,这是一种“亦假亦真”。在这样的仿真场景里,商品的魅力也会得到提升。看到百货公司在场景搭建上大获成功,一些小店铺也懂得了搭建消费场景的重要性。例如,巴黎的古董商学会了刻意打造复古的商店风格,让资产阶级消费者在“杂乱而浪漫的旧货堆”中感受旧时收藏家淘货的体验。这些古董商店有着“故意搭建的杂乱场景”“刻意做旧的门面”和“有意为之的幽暗橱窗”。当百货商店模仿异国风情的时候,古董商店则在模仿旧时情怀,他们搭建这些虚构幻影的目的都是要引发顾客的想象,要让顾客深深陷入这场梦境。还有某些陈设是为资产阶级所熟悉的社会场景的仿真。在18世纪的豪华精品店中就有这样的陈列方式,19世纪的百货公司中也一样。英语中称作“showroom”的,就是这种“模拟沙龙”式的陈列室。这样的陈列室不像仓库中那样按类别摆满商品,而是做得就像资产阶级人家客厅里的场景似的。这些陈列室有时会被用作社交场所,或是用于举办展览、售卖商品。顾客可以在这里闲逛,把玩商品,开展交流。这些仿真的贵族房间墙上挂着精美的画框,地上铺着地毯和块毯,里面还摆着优雅的软垫扶手椅。仿真场景中的物品更容易在人们心里产生投射,并让人产生拥有这些物品的想法。在这种环境下,顾客更容易做出购买计划。另外,这还使得百货商店可以做到既面向全部公众开放,又给人一种足够独特、不随大流的感觉。巴黎乐蓬马歇百货商店(Le Bon Marché)的读书沙龙

无论是对异国情调、对旧时情怀还是对上流社会的模仿,这些空间和场景都不是静置不动的,百货商店会定期举办各类活动,给场景赋予活力。百货公司大亨罗德曼·沃纳梅克(Rodman Wanamaker)就在他的百货商店中举办过“巴黎派对”,活动排场之大,吸引了当地所有的资产阶级。他还举办过时装秀,向费城和纽约的精英们展示巴黎最新的时装。欧美的其他百货公司也经常举办各种活动,比如戏剧、音乐会、列队演出、哑剧以及后来才有的电影放映。这些洋溢着热闹气氛的活动增加了百货商店的吸引力,在市民的生活中留下了印记。

END

END