秦始皇三十二年(公元前215年),这是大秦统一天下的第六年。

东巡途中,秦始皇派遣燕人卢生出海寻访传说中的神仙。

卢生没有找到仙人,回来后却为秦始皇献上一本名为《录图书》的预言书,其中有一句谶语:

“亡秦者,胡也。”

此时,秦始皇东临碣石而归,看到谶语后,以为北方的胡人是秦朝的心腹大患,于是派将军蒙恬发兵30万,北征匈奴,将匈奴从河套平原驱逐到阴山以北,巩固帝国边防。

方士的一句谶语,竟让秦始皇大动干戈。

在人生的最后五年,对死亡的恐惧、对帝国前途的担忧,以及继承人问题的悬而未决,使秦始皇长期处于愁云笼罩之下。

弃旧开新的大秦帝国,随着始皇帝的焦虑,走向盛极而衰的命运。

起初,秦始皇并没有执着于追求长生,在统一战争前后,他的生死观念比较正常。

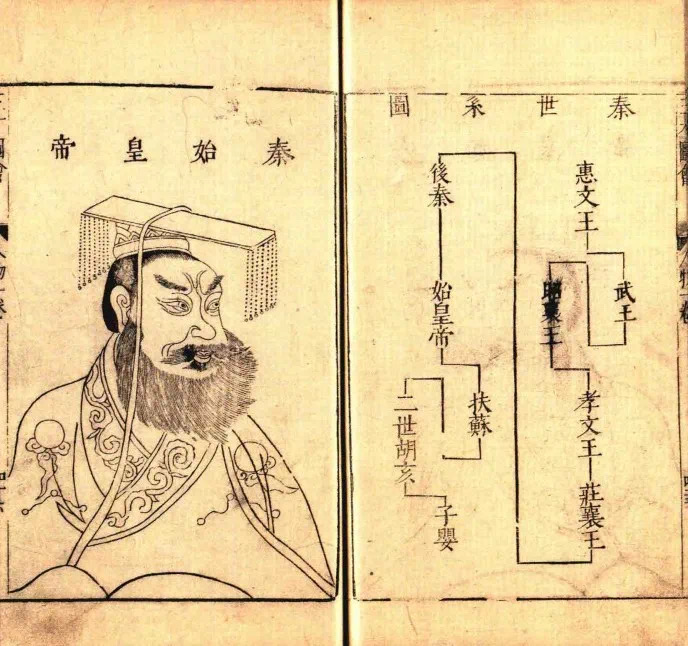

公元前221年,39岁的他一统天下后,下诏说,自己以凡人之躯,依托宗庙庇佑,兴兵灭六国,遂使天下大定,要更改名号,才能使功业传于后世。

群臣建议,古代有天皇、地皇、泰皇,其中,泰皇最为尊贵,秦王应当改称“泰皇”。

秦始皇采纳了一半建议,他将“泰”字去掉,再与上古五帝的“帝”号合并,自豪地开创了“皇帝”这个新称号。

但是,秦始皇自称为“皇帝”,特意在前面加了一个“始”字。意思是,从秦始皇开始,“后世以计数,二世、三世至于万世,传之无穷”。

为此,秦始皇命数十万劳工在骊山一带(今陕西临潼县东南)夜以继日地修建秦始皇陵。这座恢弘壮丽的陵园,将成为他百年后的藏身之地。这表明,始皇帝相信人终有一死,他的英魂会在地下世界继续保佑大秦江山,二世、三世乃至万世传承下去。

汉代典籍中,记载了一则秦始皇讨论禅让的逸事。

有一天,秦始皇召集群臣,以五帝实行禅让制、三王(夏禹、商汤、周武王)行世袭制,询问他们两种继承制的优劣。

由于此事涉及皇位继承人问题,在场的博士(秦汉时掌管书籍文典、通晓史事的官职)大都保持沉默,只有一个叫鲍白令之的博士敢于发言,他说:“五帝让贤,是以天下为官天下;三王世袭,是以天下为家天下。”

秦始皇的称号有一部分继承自五帝,他认为自己的德行堪比五帝,就问鲍白令之:“我德过五帝,如果以天下为官天下,谁可以继承我的事业?”

鲍白令之当场讽刺道,陛下行的是“桀纣之道”,您修筑的楼台直插云霄,宫殿连绵五里,造重达千石的铜钟,铸重达万石的钟架,嫔妃数以百计,倡优数以千计,兴修骊山宫室,一直修到咸阳雍门。为了自己享乐,费尽天下资财,竭尽举国民力。这样偏颇自私而不顾他人,怎么能跟五帝比道德,想要以天下为公呢?

秦始皇听了默不作声,面露愧色,从此打消了“禅让”的念头。

从这个故事可见,秦始皇自知,生命终有一天会消亡,他才完成统一大业,就已经开始考虑继承人问题。

《史记》中记载了多次秦始皇求仙的活动。

其中,第一次是秦始皇二十八年(公元前219年),齐人徐福上书说,海中有蓬莱、方丈、瀛洲三座神山,上面有仙人居住,请求始皇帝派童男童女一同前往探索。

这个传说从战国时期就已流行。史载,“自(齐)威、宣、燕昭使人入海,求蓬莱、方丈、瀛洲”。

实际上,齐鲁之地靠海,航海者有时会看到海市蜃楼,古人无法解释这一现象,才演变成了三仙山的传说。

秦始皇也无法理解这一现象,于是掏钱给徐福造船,派出数千童男童女,随他出海求仙。

这次东渡求仙活动是徐福请奏,而非秦始皇主动下令,可以看作是战国以来东方沿海寻仙传统的延续,也是统一的大秦帝国开拓海上航线的活动。

在秦始皇在位期间的五次巡行中,他经常到达海边,多次乘船与大臣“议事于海上”,所到之处,无不刻石颂其功德。在最后一次出巡时,秦始皇梦见与海神交战,醒来后亲自以“连弩”射海中“巨鱼”,还成功捕杀了一只。这只 “巨鱼”有可能是鲸鱼之类的动物。

按照五德终始说,秦朝属于水德。

秦始皇对海洋的向往,不仅仅是为了寻仙问药,也是一种先进的海洋政治意识,他也许已将统治的目光投向了海的另一边。

但是,到了秦始皇三十二年(公元前215年),秦始皇主动派遣燕人卢生出海寻找仙人,已经明确目的是为了“求仙人不死之药”。

可以说,从这一年起,秦始皇的生死观发生了明显的转变。

他任用一批方士为其求仙问药,甚至不惜为此花费巨资、动用军队,还把其自称“朕”改成了“真人”。他下诏说,我仰慕得道的真人,以后我就自称真人了。

在人生的最后五年,秦始皇身体每况愈下,愈发惧怕死亡。

秦始皇可能意识到,他的死,将是一个时代的终结,因而更加执着于追求一种永恒的秩序。

寻仙问药,只是其中一种表现。

▲秦兵马俑。图源:摄图网

秦始皇的最后五年,大兴土木、滥发徭役、焚书、坑儒等种种暴政频繁出现。

很多人将这些现象归咎于秦朝的严刑峻法,认为这是暴秦速亡的原因之一。

但从云梦秦简、里耶秦简等记载来看,秦法虽然繁杂,却并非尽是苛刻的律法。

秦朝的法治观念,可以追溯到秦孝公时期的商鞅变法。

商鞅变法之初,为了树立权威,曾经“立木为信”。

当时,商鞅在国都的城门外竖立起一根三丈高的木头,并贴出公告,有谁能把木头移到北门,就赏赐他十两金,等了半天没人敢动,又将赏金提高到五十两金。此时,才有一个人壮着胆子把木头搬到了北门,商鞅言出必行,立刻赏他五十两金。

轰轰烈烈的商鞅变法就此展开。之后,商君虽死,秦法不亡。

因此,秦法有“使法必行”、“刑无等级”以及“使民明知而用之”等法治思想。

秦始皇建立秦朝后,“凡事皆有法式”。

云梦秦简中有田律、厩苑律、仓律、金布律、关市律等二十多种法律文件。那个叫“喜”的墓主人,生前是秦朝的小官吏,他在竹简上记载了大量运用秦律的实例,并将这些竹简压在自己的身体之下,一起带进了墓里。

里耶秦简中的文书,则表明秦朝严格执法,面面俱到,包括户口、土地、物产、田租、劳役、兵甲、钱粮、道路等都有一整套完备的法律。

比如,里耶秦简中记载了多起追讨欠款的案件。其中有一则说到,阳陵有个叫“毋死”的士兵,欠了8064钱,现在洞庭郡当戍卒,但不知道在哪个县。阳陵县已经派人到“毋死”家中训责,也办了一份“钱校券”发给洞庭郡,移交其服役地追讨。

这一封书信告诉我们,以秦朝官吏的手段,“老赖”跑到哪里都躲不过。

统一的秦法,代表秦始皇四海归一的雄心壮志,而他在强行推行法家意识形态时,也要面对不同思潮的交锋。

于是,在秦始皇生命的最后五年中,出现了焚书坑儒事件。

▲始皇奋六世之余烈,振长策而御宇内。图源:影视剧截图

焚书,发生于秦始皇三十四年(公元前213年)。

焚书事件的导火索,是秦朝建立后,分封制与郡县制之争的一次冲突。

这一年,秦始皇在咸阳宫设宴,在场70余名博士为他祝寿。

宴会上,一个叫周青臣的官员配合秦始皇的演出,带头拍马屁,说秦始皇“以诸侯为郡县,人人自安乐,无战争之患,传之万世。自上古不及陛下威德。”

秦始皇听了飘飘然。

偏偏有人不给领导面子。齐国儒生、博士淳于越是一个推崇分封制的复古派,听到周青臣对秦始皇阿谀奉承,还给郡县制点赞,当面就怼了起来,说:“殷周兴盛千年,在于分封子弟功臣,相互辅助。如今皇帝一统天下,而子弟没有封爵,万一有像齐国田氏夺权篡位一样的事情发生,谁能来救驾?”

淳于越紧接着慷慨陈词:“我没听过做事不遵守古训,还能长久的。现在周青臣又当面奉承陛下,加重您的过错。这人肯定不是个忠臣。”

关于分封制与郡县制的辩论,在大秦不是新鲜事儿。最经典的一场,是在秦始皇二十六年(公元前221年)灭六国后,丞相王绾与廷尉李斯之间的论战。王绾是复古派,主张分封制,李斯则是郡县制的支持者。

当时,秦始皇采纳了李斯的建议,不再进行分封,依靠郡县制建立起中央集权制度。

淳于越在咸阳宫宴会上旧事重提,再次挑动了李斯敏感的神经。

在听到淳于越的言论后,时任丞相的李斯,决定对复古派进行彻底打击,从根源上断绝这股复古思潮。

李斯向皇帝指出:“历史是不断发展的,上古三代有什么可效法?时代变了,治理天下的方法也应该不同。现今陛下开创万世大业,非愚儒所能理解。天下已定,法令一统,百姓应当努力耕作,读书人就要学习法令禁条。”

李斯一针见血地指出,儒生“不师今而学古”,是在否定现行制度,扰乱老百姓的思想。

在他看来,知识分子读了《诗经》、《尚书》、诸子百家典籍,常借古书非议当朝,只有烧毁这些在民间流传的古代典籍,才能断绝此现象。

因此,李斯冒死向秦始皇提出了“焚书”的主张(“丞相臣斯昧死言”):

史官非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏《诗》、《书》、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。有敢偶语诗书者弃市。以古非今者族。吏见知不举者与同罪。令下三十日不烧,黥为城旦。所不去者,医药卜筮种树之书。若欲有学法令,以吏为师。

秦始皇的回答,史书上是简洁明快的3个字——“制曰:可”。

焚书令的处罚异常严酷。

法令颁布后,如果有人谈论《诗经》、《尚书》之类的书被发现,就要被斩首弃市;引用古代典籍非议时政的人要满门族灭;官吏知情不报的与犯者同罪;法令颁布后超过三十日留书不烧者,要脸上刺字送去修筑城墙。

焚书的目的,是禁止民间阅读如《尚书》、《诗经》等复古学说。但现在很多人认为秦始皇“焚书”,是把天下所有书籍都烧掉,实际上,并非如此。

《史记》就说“《诗》、《书》所以复见者,多藏人家”,官方与民间还是留存了许多儒家经典。秦末战乱之后,这些书籍重见天日。除此之外,其余类型的书很多也留下了,如医药、农学、卜筮等实用书籍。

上世纪30年代,二战前夕,纳粹德国元首希特勒臭名昭著,发起“柏林焚书”事件,有些中国学者认为他是大独裁者,就把他比作秦始皇。

鲁迅先生得知此事,表示你们可以骂希特勒,但别把他比之于秦始皇:

秦始皇实在冤枉得很,他的吃亏是在二世而亡,一班帮闲们都替新主子去讲他的坏话了。不错,秦始皇烧过书,烧书是为了统一思想。但他没有烧掉农书和医书;他收罗许多别国的客卿,并不专重‘秦的思想’,倒是博采各种的思想的……

在这场辩论中,淳于越是齐国人,李斯是楚国人,秦始皇博采众长,没有盲目铲除异己,但次年的一次事件,让他愤怒地大开杀戒。

▲李斯剧照。图源:影视剧截图