|

公元前207年,起义军攻入秦都咸阳,秦朝灭亡。

历史舞台上迎来两位新的主角——刘邦与项羽,但此时,刘邦正为项羽大军的到来而焦头烂额。

起义军西入关中前,楚怀王熊心与手下诸将相约,先入关中者为关中王。

诸路军队中,刘邦率先攻入咸阳,与关中百姓约法三章,并派兵驻守函谷关。

不久后,击败秦军主力的项羽也带兵到达关中,见刘邦攻破咸阳,十分恼火。还有人告诉项羽,刘邦想要在关中称王,以秦王子婴为丞相,并尽占秦国珍宝,项羽听后更是如火上浇油,意欲发兵攻打刘邦。

刘邦慌慌哒,于是通过谋士张良与项羽的叔父项伯打好关系,之后亲自带领张良、樊哙等人,前往位于鸿门的项羽军营向他请罪。

在这场被后世称为“鸿门宴”的生死之宴中,项羽的手下暗藏杀机,刘邦一行人则战战兢兢,最终幸运地逃出生天。

玉器在这场宴会中扮演了重要角色。

鸿门宴上,刘邦跟项羽说,自己是老实人,其中必有误会,项羽也接受了刘邦的道歉。但是,项羽的谋士范增多次向项羽使眼色,再三举起他佩戴的玉玦暗示项羽,意思是难办那就别办了,赶紧掀桌子,动手干掉刘邦,甚至找来项羽的手下项庄到宴上舞剑,想借机把刘邦刺死,但是未能如愿。

最后,刘邦以上厕所为借口,提前从宴会上离席,偷偷溜回家,走之前留给张良一对玉璧和一双玉斗,说这是给项羽和范增的礼物。

刘邦走远后,张良便进去营帐向项羽辞别,说:“沛公不胜酒力,不能当面告辞,让我奉上白壁一双,献给项王,玉斗一双,献给范将军。”

项羽得知刘邦先行离开后,竟然没有一丝怀疑,沾沾自喜地接过玉璧。范增可就生气了,他接过玉斗,放在地上,拔出剑来敲碎了它,说:“唉,项羽这小子不值得我与他共谋大事!夺项王天下的人一定是刘邦!”

▲鸿门宴上,刘邦团队“紧急公关”成功。图源:影视剧照

五年后,汉王刘邦打败项羽,夺得天下,他开创了新的大一统王朝——汉。

汉代,是一个开疆拓土的时代。

汉武帝时,张骞凿空西域,开拓丝绸之路。此后,来自西域的玉料经过丝绸之路源源不断地输入中原,其中就包括著名的和阗玉。和阗玉,即出产于新疆昆仑山北坡和阗(今新疆和田)一带的美玉,是中国古代制作玉器的顶级材料之一。

但和阗玉进入中原的时间,可能比丝绸之路更早。

《史记·大宛列传》中记载:“汉使穷河源,河源出于阗,其山多玉石,采来,天子案古图书,名河所出山曰昆仑。”

早在秦汉以前,昆仑山便是重要的产玉之地,而现代考古表明,新疆一带的原始部落已学会使用和阗玉制造玉器,商代妇好墓中的部分玉器,原料亦来自和阗。

西周的周穆王也留下了西巡登昆仑山会西王母的传说。

在古人的记载中,周穆王是一个资深“驴友”,平时最爱驾着八匹骏马牵引的豪车四处巡游,大概是因为勤于锻炼身体,他还特别长寿。有一次,周穆王平定西方后,进军至昆仑之丘,与西北各方国部落往来。

相传,周穆王在西巡昆仑后,称赞道:“惟天下良山,宝玉之所在。”

近年来,有学者相信,至迟在3000多年前,已经有一条连通中原与西域的“玉石之路”,这条路,即丝绸之路的前身。在玉石之路上,和阗玉经过河西走廊,越关中,出潼关,过豫西、晋南进入河洛,途中可能又于今陕甘交界处南下进入蜀地。

不过,这一设想还有待考古发掘的检验。

汉武帝在位时的另一个举措,是罢黜百家,独尊儒术。

两汉尊儒,重视玉器。

东汉时,东平王刘苍入朝庆贺,遭到少府卿阴就的刁难,少府的属官故意不发朝拜用的玉璧给刘苍。

少府卿为九卿之一,掌山海池泽之税以供养皇室,也负责在王侯元旦朝贺时,分发他们手执的玉璧。东平王刘苍虽然地位尊贵,但毫无骄纵之意,与之相反,阴就仗着自己是外戚,恃宠而骄,他的手下也都傲慢不恭,连诸侯王都敢得罪。

汉朝与前代一样,有一套用玉的礼仪,如果刘苍朝见时连所执的玉都没有,就违背了礼制。

刘苍不禁慌了。情急之下,他的手下朱晖机智地从少府的主簿手中骗取了一块玉璧,交给刘苍。刘苍顺利地完成了朝贺,回到封地后,他对朱晖说:“先生和蔺相如比怎么样?”

与玉结缘的刘苍,是一个有玉德的人。

汉明帝曾经问他这个亲弟弟,平时在家干什么最快乐?

东平王刘苍回答说,为善为快乐。

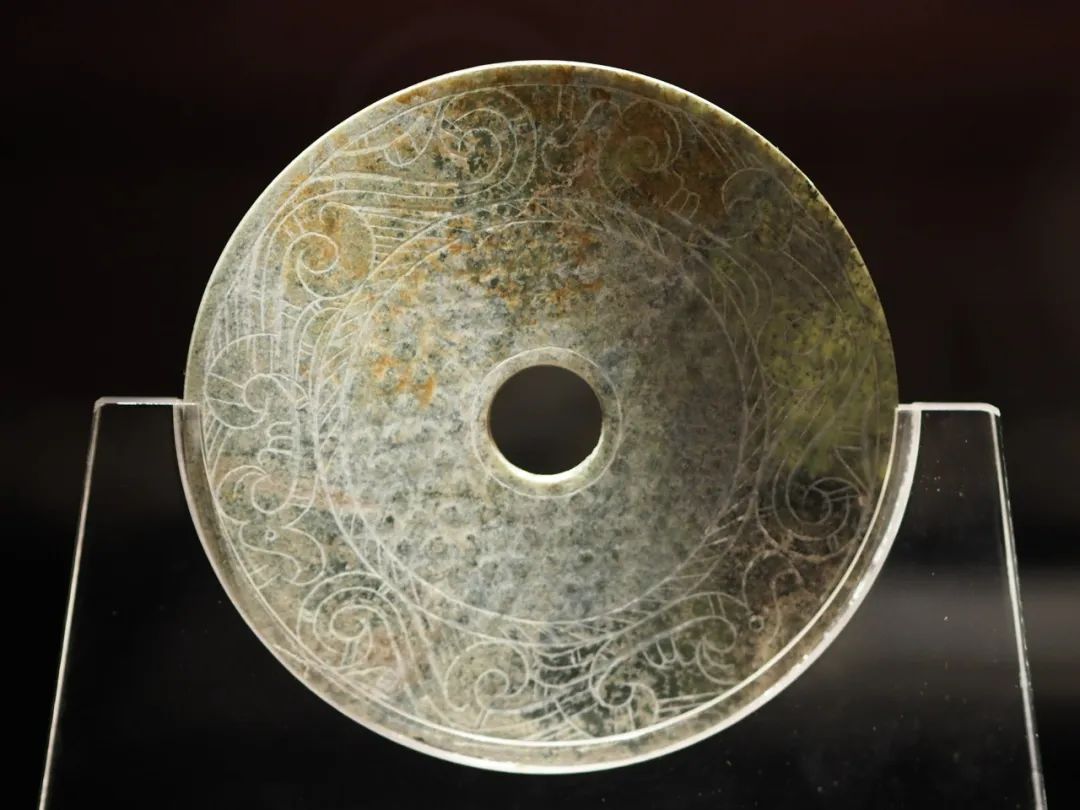

▲汉·三凤蒲纹玉璧。图源:图虫创意

汉人重玉,在丧葬用玉上也得到了进一步发展,王公贵族生前玉不离身,死后有大量珍贵玉器随葬。其中最著名的当属玉衣。

上世纪60年代,河北满城西汉中山靖王墓出土了大量玉器,其中部分玉器的矿物化学成分与和阗玉完全相同。考古队在墓主的尸身位置,发现了许多分散的小玉片,经过复原后,竟是一件金缕玉衣。

刘胜是汉景帝之子,汉武帝同父异母的兄长。汉末三国时,蜀汉先主刘备认祖归宗,就是以这位中山靖王刘胜为祖先。

刘胜活着的时候,赶上汉武帝推行推恩令,削弱诸侯王的地位,并派官吏进行监管。这些官吏到诸侯的封国后,往往对诸侯王百般挑剔,动不动就打小报告,刘胜作为宗室代表,在进京朝见时,一把鼻涕一把泪地把官吏欺凌诸侯王的事,全部向给汉武帝奏报。

汉武帝这才知道自己做太过了,就废止官吏检举诸侯王之事,恢复对中山王等诸侯王的礼遇。

失去监管后,刘胜玩得很嗨,平时喜好酒色歌舞,生了一百多个子孙,并且得以善终。

刘胜的功绩在汉代的诸侯王中并不突出,但是人家有钱有闲,因而得到厚葬,

古人云:“国弥大,家弥富,葬弥厚,含珠鳞施。”所谓“鳞施”,就是把玉器像鱼鳞一样施于人体之上。

中山靖王墓的金缕玉衣分为头部、上衣、裤筒、手套和鞋五个部分,各部分都由玉片组成,玉片上有小的钻孔,用纤细的金丝加以编缀,作为墓主的殓服,金玉相映,熠熠生辉。刘胜生前大概有点胖,入殓时所穿的玉衣形体肥大。

金缕玉衣的制作,表现了汉代琢玉的高超工艺水平,两千多枚玉片都需要经过严密的设计和精心的加工。据推算,汉代制作一件玉衣,需要一名玉工费十余年的工夫。

▲汉·金缕玉衣。图源:图虫创意

汉武帝本人下葬时也有一件精美的玉衣。据《西京杂记》记载,汉武帝的玉衣“缕为蛟龙、鸾凤、龟麟之象,世谓之蛟龙玉匣”。这件稀世珍宝若能重现人间,或许也会轰动世界。

汉朝统治者使用玉衣,除了显示其尊贵地位,也是相信玉衣可保尸骨不朽,但这本身就不科学,中山靖王墓发掘时,刘胜及其妻的玉衣内,除残留几颗牙外,尸骨早已化为泥土。

再伟大的风云人物最后都会归于尘土,能够长留史册的是他们的事迹和德行,还有那不朽的玉石。

汉代人“事死如生”,在随葬物品方面极尽奢华。到了三国时期,魏文帝曹丕十分反感两汉厚葬的习俗,且在兵荒马乱的乱世,汉代帝陵大多惨遭盗掘。

有鉴于此,曹魏黄初三年(222年),曹丕下诏禁止使用玉衣,实行薄葬,从此,玉衣殓葬制度便从历史上销声匿迹。

与此同时,天下大乱,战争频繁,西域的玉料难以输送到中原,中原的手工业者也四散飘零,随着玄学清谈的兴起,士人亦提倡放达,不注重繁文缛节。

魏晋南北朝300多年间,中国玉器的发展陷入一个低谷。

之后,玉器逐渐脱离长久以来的神圣化,进入世俗化的时代。

▲晋·玉兰堂砚。图源:台北故宫博物院

唐高祖武德四年(621年),名将李靖带兵南下,大破萧铣,平定荆襄。

唐高祖李渊大喜,除了给李靖升职加薪,还赐其于阗玉带。

于阗是唐代西域的一个小国,领地包括今和田等市,“其国出美玉,俗多机巧”,制玉水平发达,多次派遣使者到长安进贡玉器。于阗玉器从西域传来后,得到中原贵族的喜爱,类似于现在的奢侈品包包,有钱有势的人总要追求人手一件。

李靖得到唐高祖赏赐的玉带,顾名思义是一种以玉为带饰的腰带,由玉带扣、玉带銙[kuǎ]、玉带环、玉䤩尾(腰带末端的玉饰)等组成。

这种玉带在唐代的王公大臣墓中多有出土,可见其风靡一时。

五代时,前蜀的王建也找人仿照唐朝皇帝用的玉带给自己造了一条,死后带着下葬,后来在考古发掘王建墓时发现。这条玉带的玉銙和䤩尾均刻有奔龙形象,龙姿矫健,颇具大唐气象。

在玉䤩尾背面,刻有铭文,记载了制作玉带的缘由:

有一年,王建的后宫起火,人们在火灾后的废墟中寻得一块被火焰烧黑的玉石。有人说,这块玉石已经毁损了,但王建说:“这是神物,怎么可能损坏呢?”于是命人剖开玉石,取其玉料,由技艺精湛的玉工制成玉带。

王建本来是唐朝的官员,因为曾在战乱中护送唐僖宗入蜀避难,得到唐朝皇帝信任,开始在蜀地发展势力。公元907年,唐朝灭亡后,王建在成都称帝,建立前蜀政权。作为偏安一隅的小朝廷,前蜀处处照搬唐制,“典章文物有唐之遗风”。这条玉带也藏着王建的小心思。

▲唐·白玉人。图源:台北故宫博物院

唐宋时期,玉器经过一段时间的蛰伏后,得以重焕新生,但其神圣化思想比以前大大减弱,迷信玉能使尸体不朽的说法也out了。

世人看重玉的美德,更重视它在现实生活中的应用。

除了玉带外,唐代玉器中还有玉杯、玉钗、玉戒以及各种玉佩等生活用品。玉器纹饰受大唐开放的风气影响,出现了胡人乐舞、花鸟纹饰、佛教飞天等新题材。

宋代结束了五代十国的动荡局面,社会经济发达,工商业繁荣。

《清明上河园》《东京梦华录》《梦梁录》等传世佳作为后世还原了北宋都城汴梁(今开封)和南宋都城临安(今杭州)的繁华如梦。

相传,北宋末年,宋徽宗嗜玉成瘾,偶然得到一块从和田冰河深处挖掘出的玉料,遂集合南北两派玉雕技艺,作羊脂白玉鹤佛手坠,堪称稀世之宝。宋徽宗得到此玉后爱不释手。

宋徽宗虽然当皇帝不太行,但在把玩各种珍宝方面确实是个行家。后来,宋室遭遇靖康之变,宋徽宗的羊脂白玉鹤佛手坠也在动乱中失传了。

▲宋·人物纹双鹿耳杯。图源:台北故宫博物院

两宋时期,汴梁“伎巧百工列肆,罔有不集,四方珍异之物,悉萃其间”,临安城的“户口蕃盛,商贾买卖者十倍于昔”。

当时,从事手工业劳动的作坊称为“作”,有“碾玉作”专门制作玉器;买卖的地方叫作“行”,如买卖七宝者谓之骨董行,就是经营珠宝生意的,包括卖各种玉器,尤其是前代的古玉。

宋代玉器与唐代玉器一样,日常生活用玉增多,有玉冠、玉带、玉雕、玉佩、玉印等文物出土。

两宋的玉器充满生活气息,其中有一个常见的题材,就是玉雕的婴童,尤其是手执荷叶或荷花的儿童。

《东京梦华录》记载,每年七夕前后,“车马盈市,罗绮满街,旋折未开荷花,都人善假做双头莲,取玩一时,提携而归,路人往往嗟爱。又小儿须买新荷叶执之,盖效颦磨喝乐。儿童辈特地新妆,竞夸鲜丽。”

这是说,七夕节有个风俗,常有儿童手执荷叶上街游玩,这可能是模仿佛教中“磨喝乐”的形象,表达老百姓多子多福的愿望。儿童手执荷叶的画面被制成传世玉器,追思当年东京梦华,可见宋代玉器的世俗化。

辽、金先后与宋并立,玉器中带有游牧民族的北国风情。图案多以河湖水禽和山林虎鹿为题材,表现契丹、女真等少数民族的田猎生活,后世形象地将这两种题材的玉雕,分别命名为“春水玉”与“秋山玉”。

13世纪,蒙古人强势崛起,灭金、宋,建立元朝。蒙古人也是靠狩猎畜牧为生的游牧民族,与契丹、女真有相似的审美,在制玉工艺上继承了辽金“春水”“秋山”玉的传统。

但是,蒙古贵族从蓝天白云的辽阔大草原骑马南下,他们还崇尚一个“大”。

现存于北京北海公园玉瓮亭的渎山大玉海,就是元代的玉雕作品。

渎山大玉海是一只重达3500公斤的黑玉酒瓮,制于元世祖至元二年(1265年),因器体庞大,纹饰为波涛与海兽相间的海中景象,故名“大玉海”。

作为中国玉器里程碑式的作品,渎山大玉海也被称为“镇国玉器之首”。

渎山大玉海制成后,按照元世祖忽必烈的旨意,被放置于元大都的广寒殿。1368年,明朝大将徐达攻下大都,元朝末代皇帝元顺帝带着一家老小仓皇逃往漠北,大玉海带不走,就留给了明朝。

到了明末清初,北京几经战乱,大玉海被火焚烧,留下多处裂纹,随后流落民间,不知去向,失踪百年后,到乾隆十年(1745年)才被发现。

大玉海之前到哪里去了呢?原来战乱时,北京有个道士,见大玉海可以用来腌菜,就找人拉回庙里当菜瓮,就这样把国宝用了百年。

乾隆皇帝得知大玉海的去向后,立即派人用千金赎回,置于北京团城的承光殿内。

乾隆这个盖章狂魔不忘在大玉海留下自己的印记,渎山大玉海上除了本来的纹饰,就只有乾隆皇帝为它所题写的三首七言诗及他自加的注释。

▲元·涂山大玉海,现被保存于北京北海公园玉瓮亭。图源:图虫创意

明清时期,是中国古代玉器最辉煌的时代,在传世数量、品种类型、加工技术、装饰纹样等方面都达到了高峰。

明代的玉器行业,除北京外,还有苏州、南京、杭州等制玉中心,清代则以京师“造办处”和苏州、扬州最负盛名。

明清时期,以苏州阊门为中心,兴起了200多家琢玉工厂,涌现了陆子刚等知名玉匠。

苏州的玉器技艺精巧,代表作既有随身佩带的各种玉饰,也有琳琅满目的玉制摆设。乾隆皇帝常常把各地精美的玉料送到苏州加工,苏州民间用玉风气也很盛,每家每户都至少有几件日常玉器。

另一座江南名城扬州,以琢治巨型玉器而闻名天下,现存于北京故宫的“大禹治水图”玉山、“秋山行旅图”玉山等,就是扬州玉匠的杰作。

玉器,也是卫戍边疆的见证。

清代,新疆和阗一带是宫廷玉器原料的主要来源地。

古人说:“和阗之玉,多在于水。”

《西域闻见录》记载,采玉时,专门的采玉工八九人为一组,横排于河水中,踏步行进,用脚寻找河中的“籽玉”。岸边有一名监督,手执铜锣,当采玉工脚踩到玉石,弯腰去拾时,就会鸣锣一声。离岸边稍远处还有一个记录员,每次听到锣响,就会在本子上戳一个红点,等到采玉工上岸后,按红点的数目清点玉料。

开采后的“玉璞”,会经过捣沙研浆、开玉、扎碢、冲碢、磨碢、掏堂、上花、打钻、透花、打眼、木碢、皮碢等十二道工序,制成玉器。

至此,中国古代琢玉工艺达到鼎盛时期。

玉器,从沟通神灵的神物,发展到为等级制度服务的礼器,后来又是道德化的君子美物。

玉石之中,独具匠心,一眼万年。

全文完,感谢您的耐心阅读,顺手点个在看让我知道您在看~

[清]吴大徵:《古玉图考》, 中华书局,2013年郭宝钧:《古玉新诠》,中央研究院历史语言研究所,1948年周南泉:《中国玉器鉴赏图典》,上海辞书出版社,2007杨伯达:《杨伯达说玉器》,上海辞书出版社,2011年卢兆荫:《古玉史话》,社会科学文献出版社,2011年 |