|

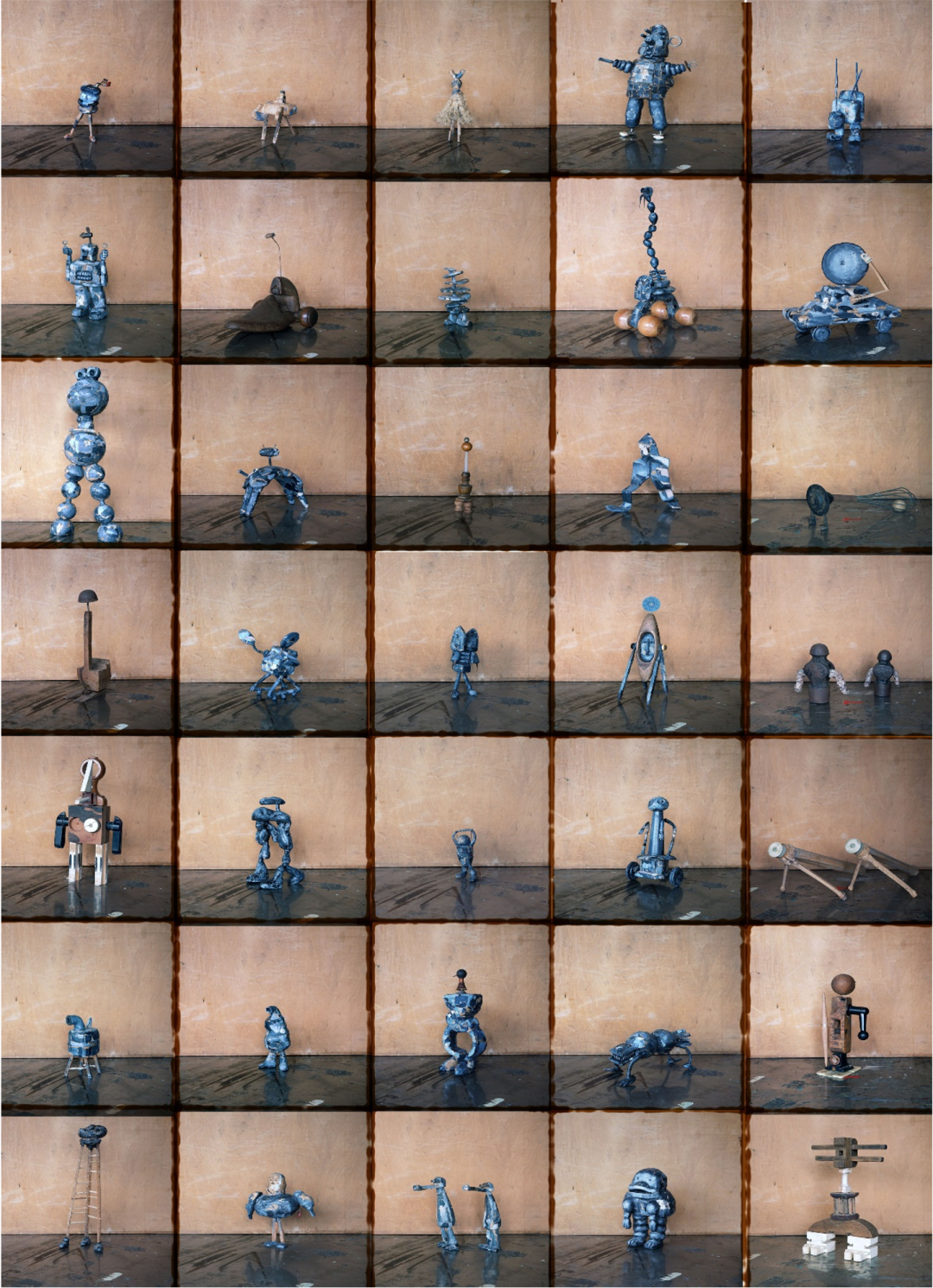

在那之后我做了一部定格动画片,我把收藏来的这些物件做了整合,把它们按照质感、大小、方向进行排列,让它们动了起来。

我感觉它们在变化。很多老的工具随着时间的迁移,大家忘了它们的功能,它们蜕变成只剩下形状、质感和颜色了。

如果把这个时间线拉长,它们的功能,它们的形态,它们的身份,其实不断地在发生着变化,这就是我的下一个作品,《大迁徙》系列。这些角色它们有点像动物,也像人,也混合了工具的造型。

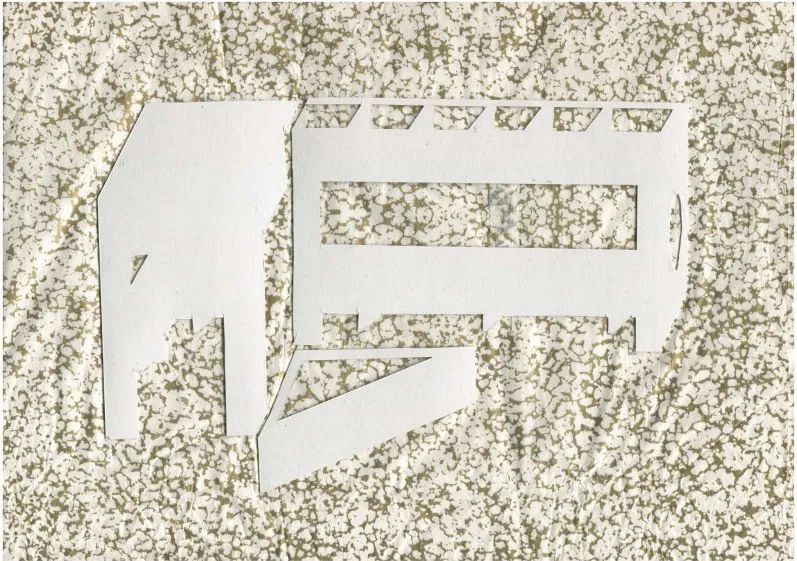

特别是这一个,大家能看出是什么吗?

它的后半部分就是个打蛋器,前半部分是我在一个出版社门口捡到的一个水槽的漏斗。

这里又有两个在做俯卧撑的家伙,

他们叫气死猫,很奇怪的名字,因为它其实是以前用来挂篮子的,猫就够不到了,所以它叫气死猫。我觉得它们在这样移动。

左下角那俩小伙伴,它们其实是锤子,

它们离开了那个木棒,我把它们竖过来,就变成了两个挺好的哥们,它们可能会像这样移动着。我觉得在我的脑海中产生了一个幻想,就是它们都在进行一场巨大的迁徙。

当这些雕塑达到一定数量以后,我在熊本市现代美术馆做了一个展览,它们都被好好地打包,飘洋过海,进行了一场真的迁徙。

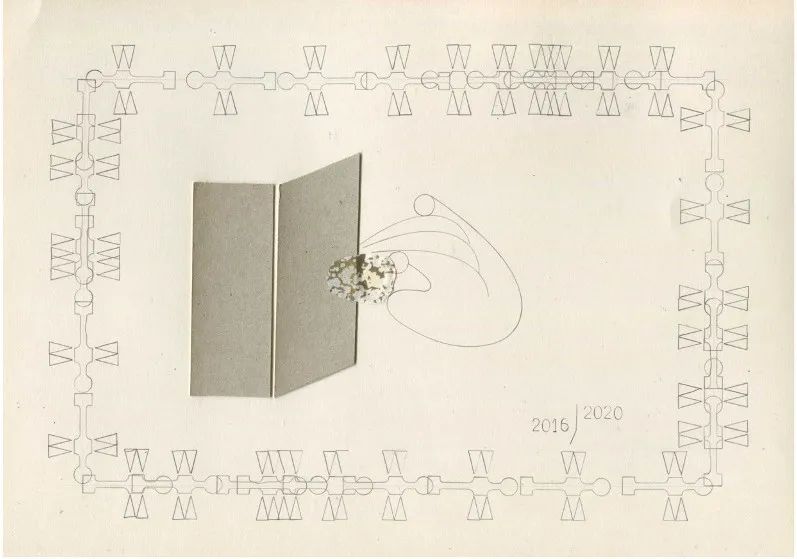

今年我将它出版成了一本书,由“一又二分之一”工作室出版,由吕旻来做设计,他将整个书设计成了一个唱片的模样,混淆了书与唱片之间的界限。

这时候音乐人小老虎正好到我工作室来作客,他看到了这件作品觉得太有意思了。

我跟他开玩笑,如果里边有音乐的话是不是会更有意思。

他说那我也加入这个队伍,我来唱几首歌吧。于是后面诞生了这个MV。

“我们并不孤单,我们可能本来就不用做什么。”我觉得老虎的音乐,让这个作品跳脱了它原有的次元。

在《大迁徙》继续在创作的时候,我又有了另一个系列的想法。这是在疫情期间,我做的一个木雕作品,它特别像疫情的时候我们困在家里不能动的状态。

在这个系列中,我都是以人形作为一个载体,承载所有我喜欢的绘画、雕塑、装置、漫画,每一个木头人都有一本书。

在这个雕塑的背后,大家可以看到,躲着一只熊猫,

它窝在一个很小的房间里,上面放着食物。这个屋子虽然小,但是五脏俱全,它看着电脑,自在地玩着。

疫情是令人们非常压抑的,但我觉得在这一段时间内,也许大家反而也有了很多时间与自己相处,与家人相处,并且是一个很好的进行思考的时机。

在疫情稍微缓和一些之后,我搬家了,装修的过程中我临时又住回了父母家。我和父母在晚上会散步,会路过我以前画速写的公园,这是我们再熟悉不过的一个场景。

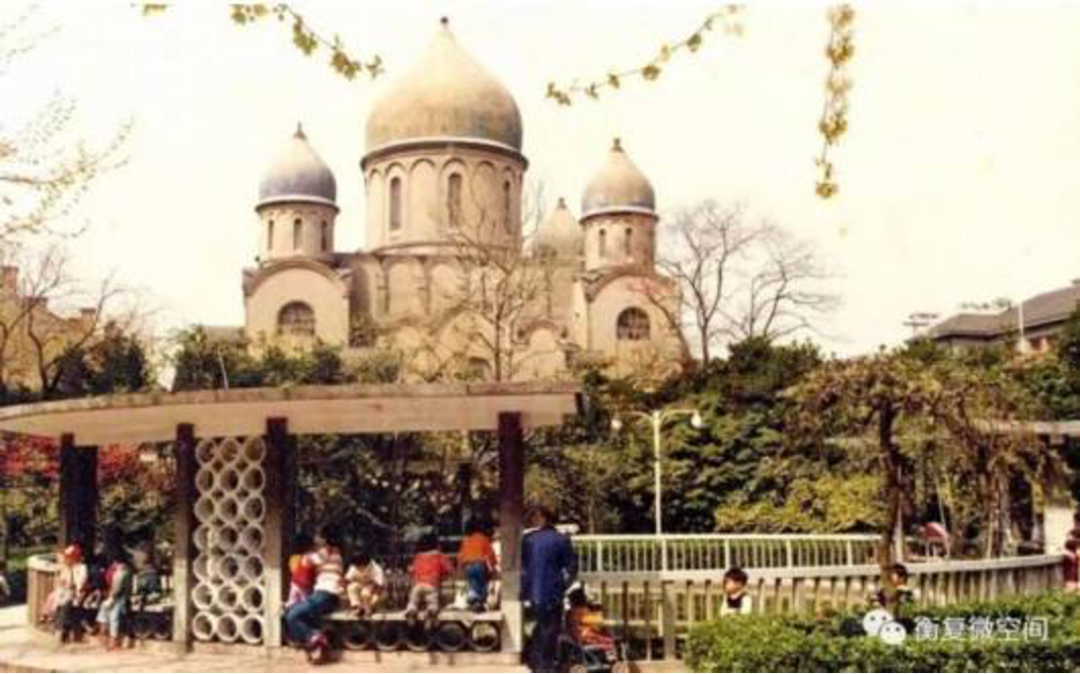

我说这个公园的斜坡上原来是一个亭子,这个亭子怎么没了,变成儿童乐园了呀。他们说哪儿有这个亭子,你记错了。我不相信,于是我回去查了很多资料,我要证明这个亭子绝对是存在的。

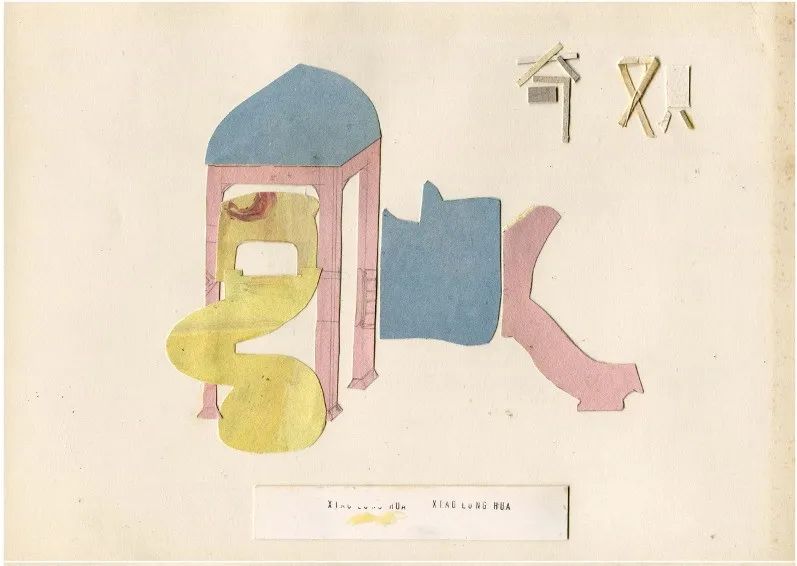

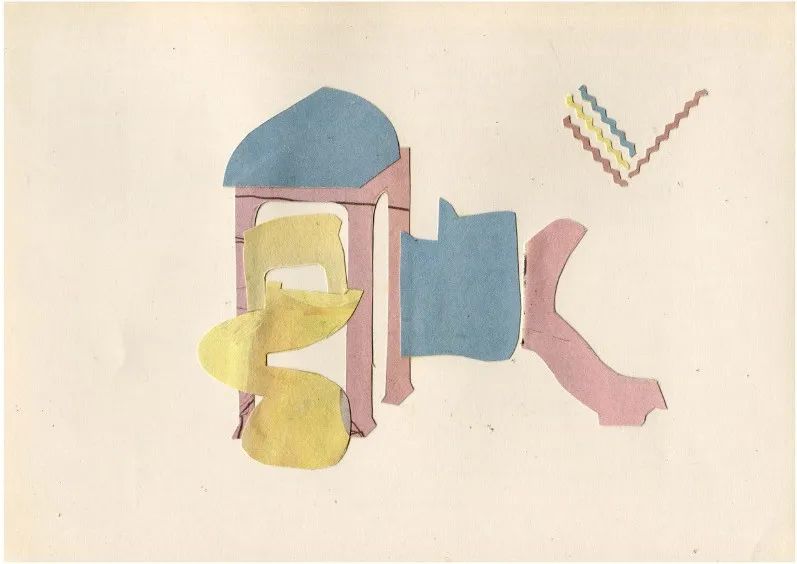

但是我找不到资料,这让我非常地懊恼。于是我做了这样一部漫画作品,它叫做《奇观》。

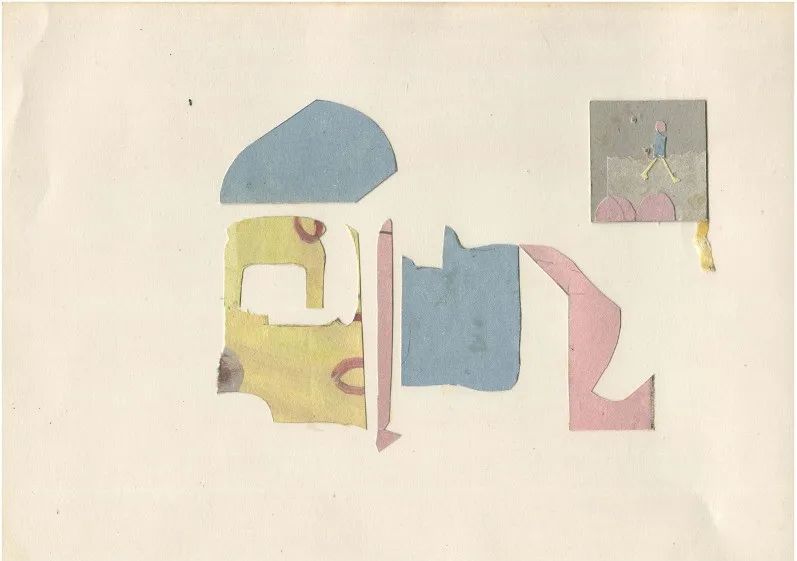

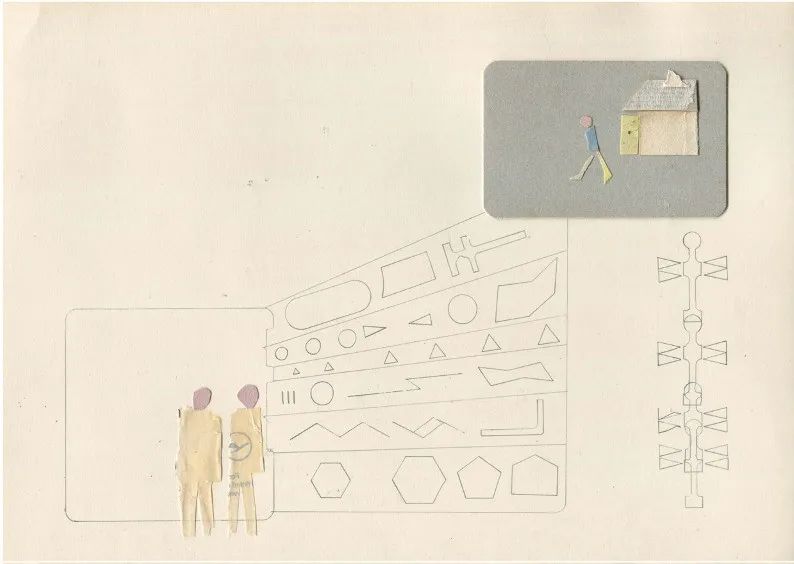

这是现在的一个儿童乐园,

这个儿童乐园变得有一些松动了,画面的右上角有一个非常隐秘的符号,它象征着光的折射,是一个三原色,

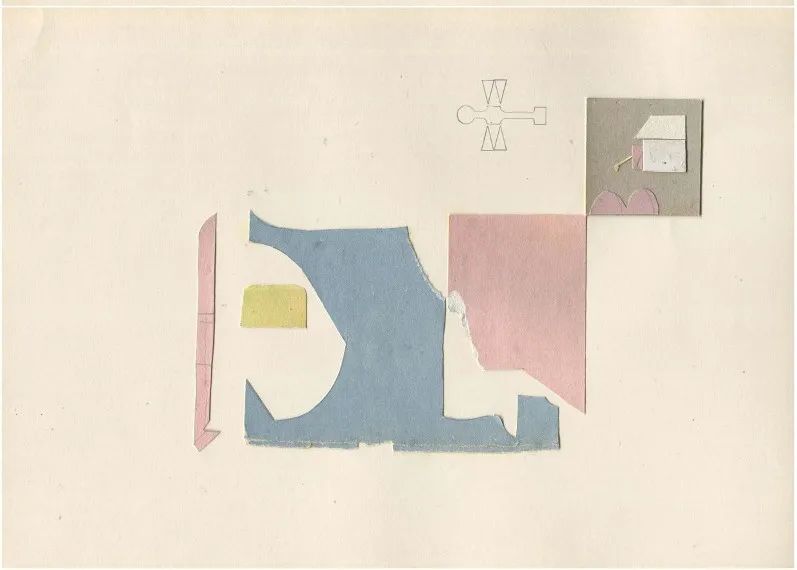

亭子慢慢地在继续解构。在画面的右上角有一个人,他在走路,有两个人在盯着他,

下面的亭子开始慢慢地更加地几何化了,画面里出现了一只蜻蜓,

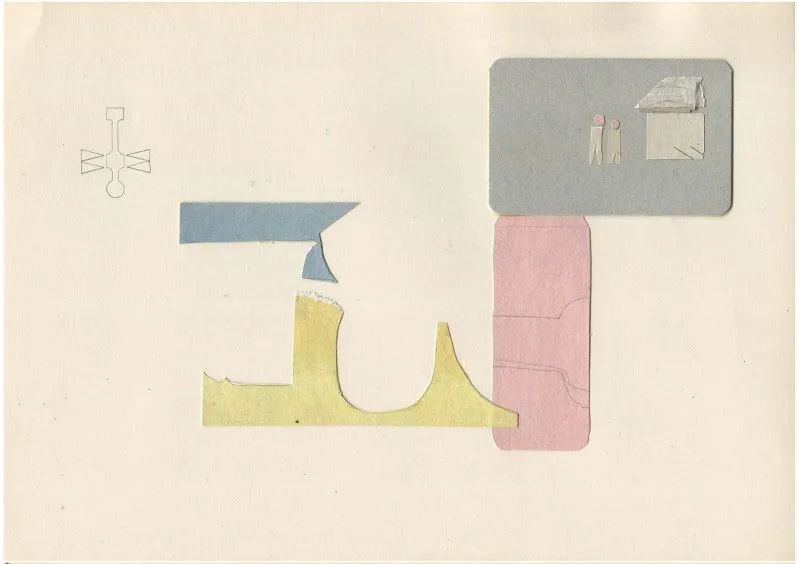

这两个人看着这个人走进了屋子里,蜻蜓继续在飞。

这两个人尾随着他到了家,亭子慢慢地解构的只剩下几个色块了。

这两个人跟着他进了他的家,发现这家伙的家不得了,他竟然收集了世界上所有的形状。

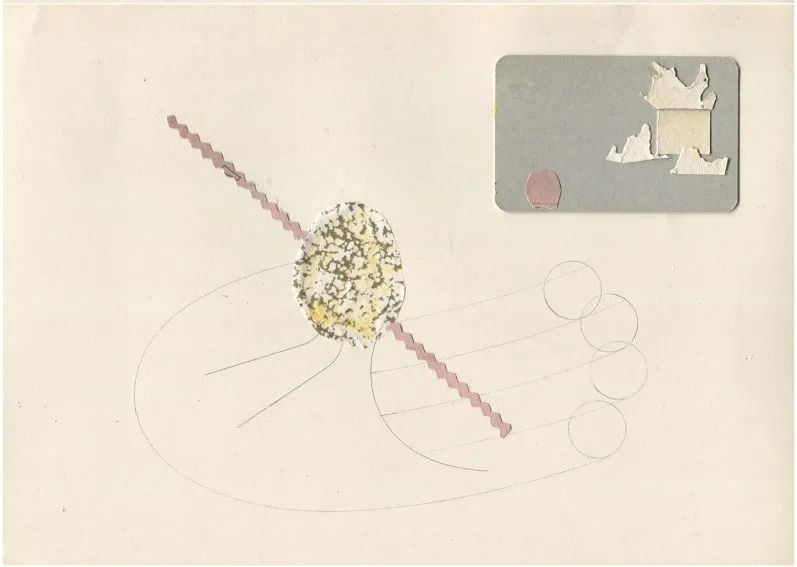

而这个收藏家悄悄地走了出来,在屋顶上点燃了一把火,

蜻蜓继续在飞,屋子整个都烧着了,连带着他所有的收藏。

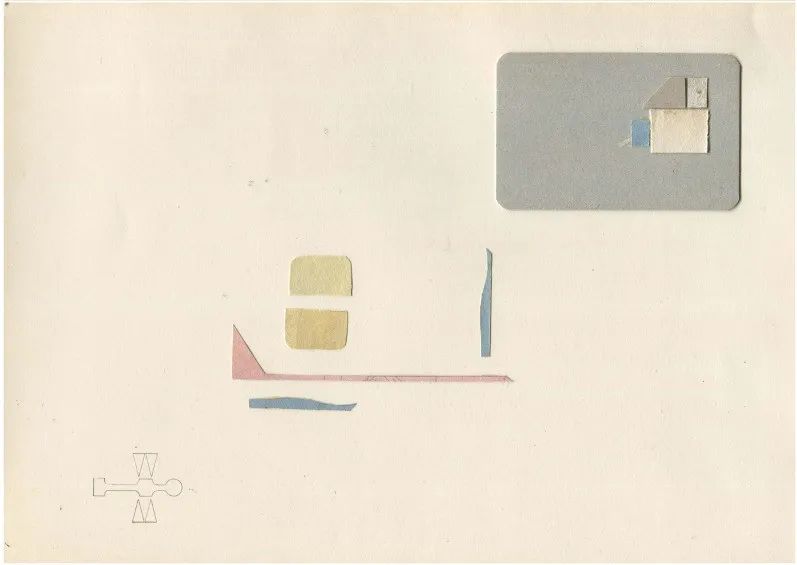

最后他提取到了一颗鹅卵石,

这时候有一道光束打了过来,渐渐地,在这个空间里又出现了一些造型,屋子还在燃烧。

这个建筑就是我记忆中的亭子的模样,这个时候他将这颗鹅卵石按进了亭子的水泥柱里面,蜻蜓开始狂舞。

在这个故事里面其实有一根暗线,就是那一只蜻蜓。蜻蜓是比恐龙还要古早的生物,它们是通过光波来判定这个是不是水塘,适不适合产卵,而且他们可以通过这个折射来判定它的深度。 但是在我们现在的这个大都市里,日新月异,出现了非常多的玻璃幕墙,干扰了这些蜻蜓的雷达,这个这么古老好用的雷达已经失灵了,蜻蜓开始疯狂地与这些玻璃幕墙繁殖后代。当然了,结果就是蜻蜓越来越少了。

这则故事其实我就是想表达,这个亭子是存在过的。然而那个公园现在变成了一个哪儿都有的儿童乐园,城市和城市之间的区别正在变得越来越小。

后来我看到了这张图,图中的亭子和我要找的那个亭子是一套,只是它在更早的时候就被拆除了。

我终于找到了一丝证据,找到了这个亭子存在的证据。

在我的记忆中有一个亭子是存在的,我可以找到证据证明,但是有一个人我找不到了。

在2016年3月,我的外公突然离世了,他走地很突然。在他晚年的时候他经常在讲,我要老得慢一点,走的要快。

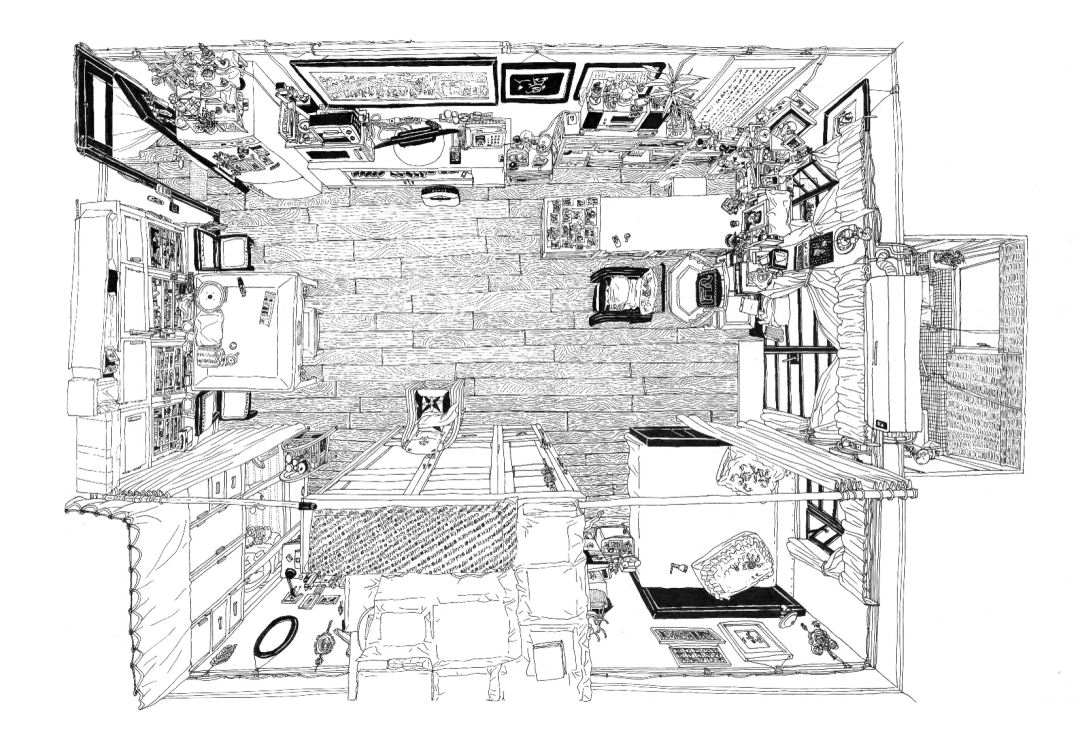

但是我实在有些接受不了,我不想就这么失去他。我去到了外公的住处,用他教给我的白描的方法把他所有的一切都记录了下来。

这是他的住处,在这不到40平米的房间里,他把餐厅的桌子移出来架上了一块板,就变成了画室,加上他的客厅、卧室,他戏称这是“一室四厅”。

在描绘完外公的住处之后,我将他的整个家做成了一个微缩模型,从白描到油画和雕塑,我用了我学到的所有一切,想把外公留住。

在做这个雕塑的时候,我发现我们几代人都生活在这个屋子里面,亲人们会给我讲很多很多的故事,让我直到这时才从不同的侧面去了解了更为丰满的外公这个人物。

小的时候我有时候会睡在地板上乘凉,抬头望去,天花板上有一块剥落的墙皮,我后来抬头看那块墙皮还在那里。我想做到的就是,连门背后的霉斑也要还原。

我想做这样一件作品,不单是纪念我的外公,同时也是对我们家族的一个纪念,是给他们的一个礼物。我将电视机的画面定格在以前纪录片拍到的外公介绍他的“一室四厅”。

在这扇窗的对面有一扇窗,那就是我的住所。每天四五点钟我下课,上楼的时候我就可以看到他站在那边,他喜欢站在那边看电视,不断地切换频道。

这件作品并不是由我一个人完成,里面很多布艺的部分是由我母亲来做的,比如被单、枕套,包括幔帐。

我的父亲因为年轻的时候非常喜欢拍照,所以他负责用照片来记录,我的妻子也请来了一些媒体帮助我来记录。

在制作的过程中我经常往返于工作室和外公的家,这给我一种好像穿透了某个次元的感觉,我在从一个全新的角度去窥探,去解读他,去看看我的家人们是怎么在里面生活的,去看一看时间在里面是怎么流淌的。

在这个雕塑完成之后,陈丹燕老师写了一篇文章来纪念我的外公,也写了我是怎么来做这件雕塑的。在最后她对我有一句描述,她说我就像那些长长久久生在门上的把手,有被生锈的螺丝与天长地久的油垢紧紧粘合在一起的自在。

我觉得非常准确,这么多年我好像都在挣扎着向外部寻找,但其实它也是向内的,我试了那么多不同的艺术语言和材料,其实也是为了找到自己,找到自己与这个时空、血脉之间的连接,与这个地域之间的连接,并且获得那份自在。 今天的演讲我其实想了很多个版本,但是最后我觉得我的人生的任何关键节点、创作节点,都离不开我的外公。明年是他一百周年的诞辰,我也希望以此来纪念他,我非常想念他。 谢谢大家来听我的分享。 |