|

100个为音乐吵架的理由 艺术和赚钱,专业度和传唱度。

这档节目天生的对立性,可想而知吵架容易,拆架很难。

在比赛现场,像有一对永不妥协的双生儿不断在吵,你还很难判定谁对谁错。

比如首位献唱的唐汉霄。

也根本不管人家首先是创作人出身(优于歌手出身),直接说:

比如华语乐坛之前被公认实力派的张韶涵,百赞团中有人听完她的demo碎片,觉得演绎得过于欢乐。

这档节目最折磨歌手的地方,是上百名听众的即刻回应。一堆评语,一个巨大的现场显示板,和弹幕效果差不多爆炸。

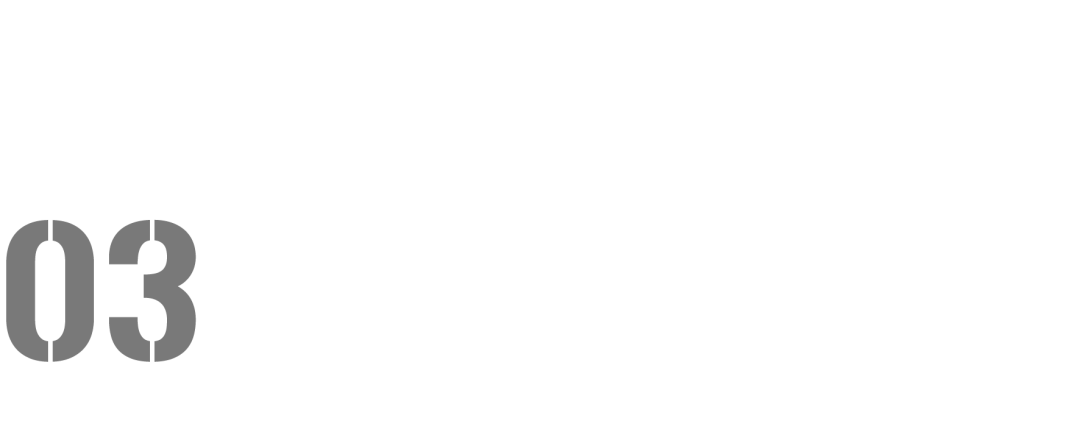

像舞台表现很出色的马思唯,他的说唱歌曲《豆瓣酱》,就被爆赞团的创作者指出——

宝石Gem改编的《最浪漫的事》,舞台效果很炸,歌词也贴合生活。

可在视频作者看来,画面感太强,反而限制了创作者的发挥空间。歌词主导了画面,导致创作者被带偏,最终只会产出一系列同质化的作品。

但观众已经看懂,这群本身已有巨大流量的短视频作者,不是为了一时开心才来做评委。他们是真打脸,也是真给经验。你可以瞧不起短视频,但任何创作者都无法拒绝新时代最接地气的传播经验。一位评委小哥说,我们100多个人,不是特地跑来吹捧的。

他们在这档综艺存在的意义,是将音乐与大众传播连接得更紧,一起找出音乐在新时代的生存之道。

当然,音乐人也不会一味示弱。

他们会见缝插针,表达自己的坚持。

比如张信哲,他很看重自己受过训练的那种“音乐制作的模式”,表示要做自己认同的音乐,而且不认同音乐该“被碎片化”。

这个问题对成名成腕的歌手,当然更容易有所坚持,话也可以说得更漂亮。可那些生存都还有问题的歌手呢,他们也敢这么“坚持”吗?

但往后几集,创作者的评价会不会千篇一律?或者太不尊重音乐本身,导致观众口碑反转,倾向音乐人?

一些创作者的做法则超越了输赢的对立,具备了更多“合作探索”的新意。

他们之前,是通过拍《野狼Disco》的短视频走红的。

他们觉得,短视频作者不该只是简单挪用音乐,充当自己视频的bgm。音乐不仅让人听,还越来越可以被各种“玩”——通过配乐、剪辑、卡点玩出各种效果,各种新意。音乐不一定是视频的附庸。它本身就是一个立体的,结合了视觉、听觉、文字以及各种符号的文化消费品中不可或缺的一部分。你会更加认同这种音乐的“玩”,背后是一种积极的、有效的跨界合作探索。碎片化的视频反哺音乐,最好的例子就是周笔畅的《最美的期待》。它本是反响平平的电视剧主题曲,但借着短视频火了,而且是一再传播。很长一段时间,凡拍摄“有爱”的视频,这首歌都会出现——已经成了很多人认识这首歌的“正确姿势”。他说自己的一些老作品,当年或许是叛逆的,晦涩的,不被主流接受的。但经过越来越多人翻唱,不断演示,各个角度各种演示……越来越多的人,越来越打开三观的青年,也会让旧作复活。所以,对一些传统音乐人或老乐迷,可能会不认同短视频平台对音乐的一时瞎玩。可身为媒体人,Sir太明白媒体的生长规律——很多平台都需要经历野蛮生长的过程,产生参差不齐的内容。这些内容,这些大量同质化的视频,这些貌似单一的口水歌的生产模式,恰恰是一个平台优化自己的过程。它优化了自己,也会优化受众,让受众更挑剔,更刁钻,更有专业欣赏力。

像崔健和张韶涵一样,不断重塑新的自己,不更有勇气?

前面Sir说,《为歌而赞》这档综艺,是对当今音乐生态的一次模拟。

那么在综艺之外,Sir确实更好奇之后——这些短视频作者会怎么给音乐推广,会不会真的成功。

很期待它能探索出新意,给电视机前困惑的音乐人以崭新的提示。

因为一档《乐夏》能改变的事实远远不够。

重塑、五条人、大波浪,从线上走到线下的演出目测红火了,也许还会红火一阵子……这是音乐的A面。 不管听众是留恋唱片、卡带、CD机的一代人,还是已经接受了音乐碎片化,看着抖音里《毛毛歌》大头视频前仰后合的一代人。他们都已改变,点赞和滑走,成了他们无法躲开的听歌方式。身为音乐人,该如何与这个“线上的时代”找到更有尊严、也更舒适的对接。 |