|

校场:潜艇为什么特别容易发生碰撞事故?

新浪军事 2021年02月19日 09:30

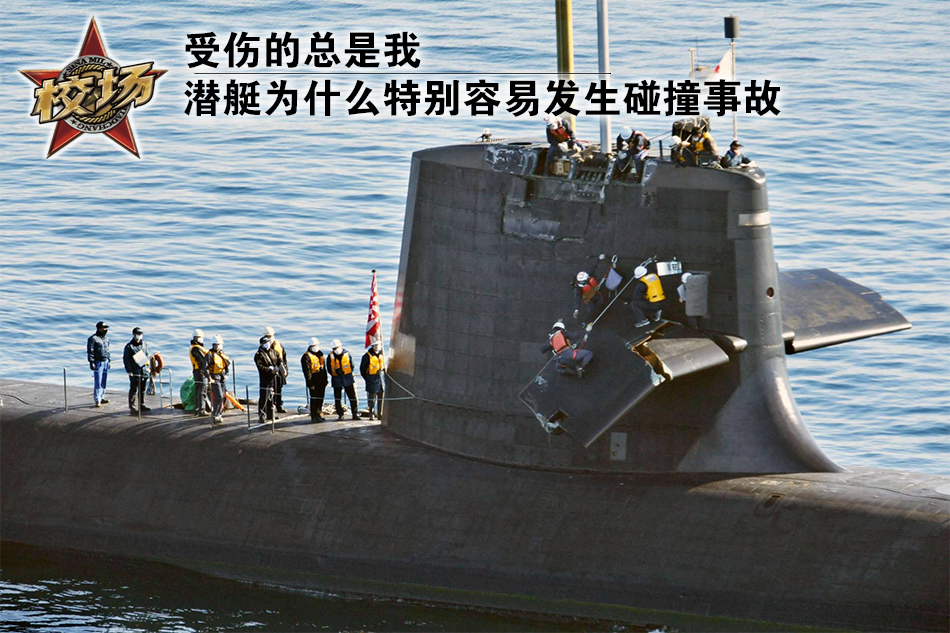

2月8日,日本苍龙级攻击潜艇首舰苍龙号在四国岛附近海域与中国香港籍商船海洋阿尔忒弥斯号发生碰撞事故。由于两船体量相差巨大,海洋阿尔忒弥斯号大致无恙,而日本苍龙号潜艇桅杆、围壳、升降舵严重受损,预计将要维修数月乃至一年的时间。

在事故发生后,也有不少媒体对这次事故进行了解读。大部分人都将此次事故归因为苍龙号船员操作不当或业务不熟,也有部分自媒体觉得苍龙号是在以海洋阿尔忒弥斯号为目标,演练“偷袭战术”,练的太起劲结果遇上了洋流变化“大意了,没有闪”,就撞到了猎物上(此处应有“猪撞树上了,你撞猪上了”)。原因是他们不相信“搭载了先进电子设备的苍龙级潜艇”居然会发现不了一艘那么大的商船。

但我们可以简单的梳理一下,本世纪以来,自俄罗斯库尔斯克号导弹核潜艇爆炸沉没到这次苍龙号与海洋阿尔忒弥斯号相撞,共发生了31起公开的涉及军用潜艇的重大事故(已经退役的托木斯克号火灾不算在内),这其中各类碰撞事故就有17起。除了4起搁浅/撞山事故外,其余13起事故都是与其他船只相撞。碰撞的主角也基本都是美英等国的先进核潜艇。这说明,潜艇发生碰撞事故是一个相当普遍的现象。而普遍现象背后,一定有着相似的原因。

从原理上来说,潜艇之所以容易“撞东西”,最主要的原因还是“看不见”。一般水面舰艇都会采用开放式舰桥设计,或者为封闭式舰桥安装大型舷窗来确保舰桥的视野。此外,水面舰艇的舰桥两侧还通常设有桥翼来提升舰艇两侧的视野。但即便如此,舰船碰撞事故仍不鲜见,为此世界各国还专门制定了《1960国际海上避碰规则》、《1972国际海上避碰规则公约》等国际条约和规则,来进一步避免船舰的碰撞事故。

相比之下,潜艇由于其特殊的使用方式,不可能采用高大、复杂的舰桥设计。即使是在浮航状态下,舰员也只能在潜艇围壳这一低矮且空间狭小的设施内进行瞭望。在恶劣天气下,其他大型船舰很可能因为能见度差、“身高差”等原因忽视掉潜艇的存在;或因潜艇信号灯设置过于紧凑而对其航行状态产生误判。因而,各国潜艇在浮航时基本都有自己的额外避碰措施,比如我国潜艇在发现其他船只后,会采用在4海里左右的距离上鸣响汽笛、用探照灯照亮船舷等方式提醒对方;日本海上自卫队则会在桅杆上(比围壳更高)设置穿透力较强的琥珀色环照灯方便对方识别。

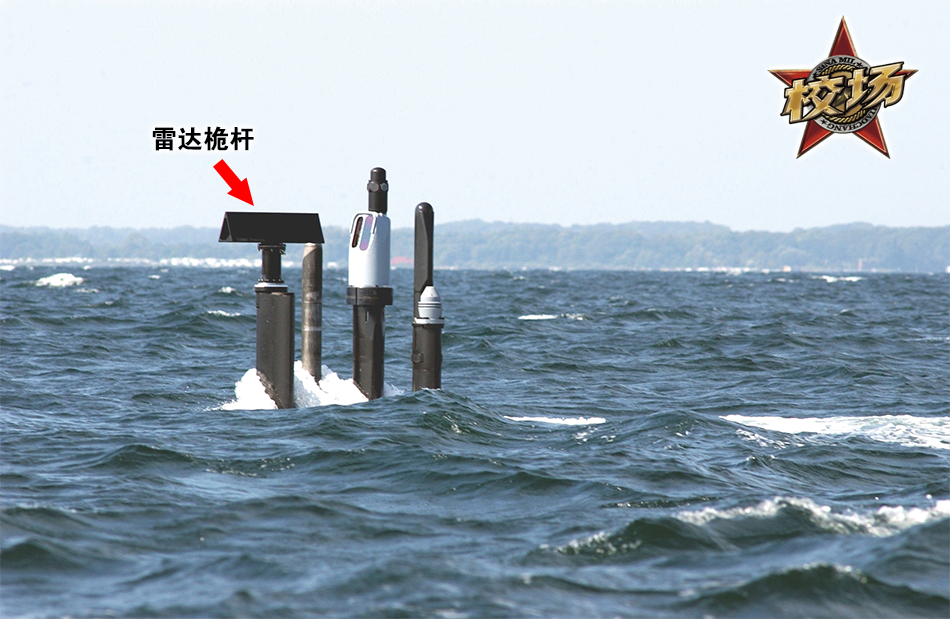

而在潜艇处于潜航、半潜状态时,《国际海事避碰规则》失效,潜艇必须主动采取一切避碰措施防止与水面船舰的碰撞。这通常分两种情况,第一种情况是潜艇处于潜望镜高度。这时由于水面水声状况复杂,声呐的作用会受到极大的限制,潜艇的事态感知通常是通过潜望镜或设置在桅杆上的雷达实现的。但在实战条件下,主动发射雷达波会导致敌舰通过雷达波反向定位本舰位置,高大的雷达桅杆本身也非常容易被敌舰的水面搜索雷达发现,因此在贴近实战的演习、演练中,搜索雷达的使用有很多限制。

潜望镜则存在视野狭小、易受风浪影响等问题。如果潜望镜升得太高,容易被敌方的水面搜索雷达捕获,而如果潜望镜升的较低,则很可能被海浪遮挡住视野。如果是在能见度本就只有几海里的情况下,很有可能一个浪过来之前还没看到来船,浪过去之后来船和本舰就快要撞上了。

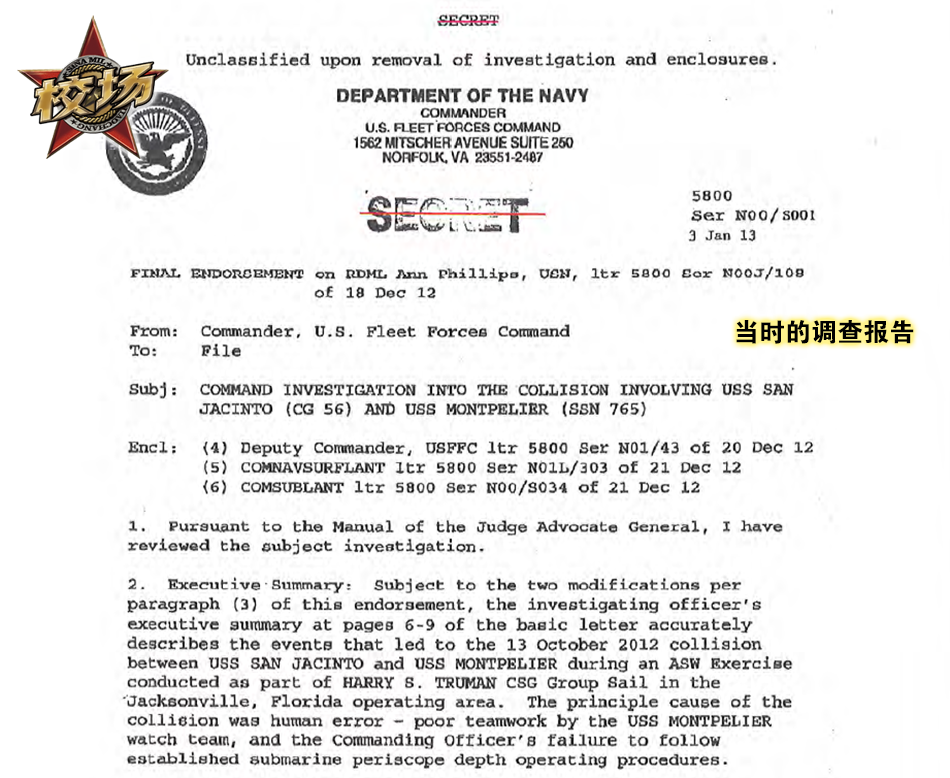

2012年10月13日,美国洛杉矶级攻击型核潜艇蒙彼利埃号在佛罗里达外海训练时,就在潜望镜深度撞上了在同一海域训练的圣哈辛托号导弹巡洋舰。虽然事故中无人受伤,但美军为了修好蒙彼利埃号核潜艇,还是支付了7000万美元的维修费。事故调查表明,当时蒙彼利埃号正在演练对杜鲁门号航空母舰的攻击,而圣哈辛托号当时则正专注于辅助航母进行飞机的放飞(可能是用宙斯盾系统协助航母进行航空管制),并没有余力进行反潜跟踪。加之海况恶劣,当潜艇艇长通过潜望镜发现巡洋舰时,双方已经躲闪不及,艇长命令潜艇紧急下潜,避免了严重的潜艇围壳撞上巡洋舰船体的事故,但紧急下潜“大头朝下”的姿势还是导致了两舰相撞,潜艇十字舵的上半部分被撞掉。

如果说洛杉矶级是一型比较古旧的核潜艇,还说明不了什么问题,那么英国伏击号核潜艇的碰撞事故就不能如此开脱了——后者2013年才开始服役,属于机敏级核潜艇,被誉为世界上最先进的攻击型核潜艇。2016年7月20日,伏击号核潜艇同样是在潜望镜深度撞上了巴拿马籍商船安德烈亚斯号。

事后英国方面给出的原因是,当时潜艇的艇长正在带领一群Perisher(“潜望镜学校”的简称,现指潜艇指挥专业)学员练习潜望镜深度下的潜艇操控。学员们使用潜艇的一部潜望镜,舰长应该使用另一部潜望镜保险。学员们当时正专注于观测一艘名为凯瑟西斯的游艇,并没有注意到安德烈亚斯号商船,而舰长当时走神了,并没有使用潜望镜进行观察。这一系列失误直接导致伏击号核潜艇的围壳撞上了安德烈亚斯号,维修费用高达210万英镑。事后,该艇艇长贾斯汀·科德因玩忽职守被判处一年监禁。这期间他还潜心总结这次事故的经验教训,重写了Perisher课程的教材。

得益于潜艇声呐系统和火控系统的发展,现代潜艇、尤其是核潜艇已经不需要经常在潜望镜深度工作,而是可以通过尖端的水声设备和火控设备在安全深度以下搜索、锁定和攻击目标。既然是安全深度,自然也几乎不存在与其他船舰相撞的情况。但潜艇从安全深度向半潜、浮航状态机动时却成了潜艇碰撞事故的重灾区——据统计,在所有的潜艇碰撞事故中,有47%是在上浮过程中发生的,同时,由于这类事故非常容易损伤潜艇的耐压艇壳,因此碰撞后造成的后果也往往是最重的——1950年英国的好斗号潜艇在上浮过程中撞上了一艘瑞典油轮,仅两分钟后便进水沉没,遇难人数达到了64人。后来的几年时间里,我国、和苏联也都发生过类似的事故。

潜艇在潜航状态时,仅能使用自身携带的声呐系统对外界环境进行感知。现代潜艇的声呐系统通常包括艇艏主声呐阵列、艇侧共型声呐阵列、拖曳声呐阵列、避碰声呐、通信声呐等。因为使用主动声呐时,潜艇会丧失声学隐身特性,因而主动声呐的使用条件较为苛刻,大部分时候潜艇只能使用被动声呐感知周围信息。而如果遇到一些相对比较安静的目标——如停船钓鱼的渔船、游艇等,是很难在远距离发现的。根据我国在1995年的统计,截至当年,我国海军历史上潜艇在潜航状态下发生的碰撞事故中,与渔船的碰撞事故最多,约占45%;水面舰艇次之,约占35%;商用船舶最少,约占20%。这也充分体现了潜艇利用声呐躲避低噪声目标的难度。

此外,潜艇声呐阵列的安装方式也会导致其对自身上方的探测存在盲区——潜艇最主要的声呐阵列艇艏声呐一般安装在艇艏下半球,成球形或圆柱形,艇艏的上半球用来布置鱼雷发射管。这样的布置在对潜艇上方的目标进行探测时有一定的盲区。至于艇侧的共型声呐,则很难探测潜艇前方,尤其是前上方的声音的。根据日本防卫省的公开信息,我们基本可以推断,苍龙号正是在上浮的过程中,因为声呐的探测盲区没能及时发现海洋阿尔忒弥斯号而导致两船相撞的。

解决声呐盲区问题的方法主要有两种,一种是打破传统的艇艏声呐布置模式,将整个艇艏都用来安装球形声呐(美国潜艇多用这种结构)。此时声呐上方的障碍物会减少(基本只有安装基座),上视的盲区也会减少。另一种方法是将艇侧共型声呐阵列大幅向上下延伸(如俄罗斯971型核潜艇)。但这两种方法也均有弊病,前者会挤占艇艏位置,把鱼雷发射管挤向潜艇肩部,增加潜艇长度,令其机动性恶化;后者会增加声呐阵列的制造难度和成本。

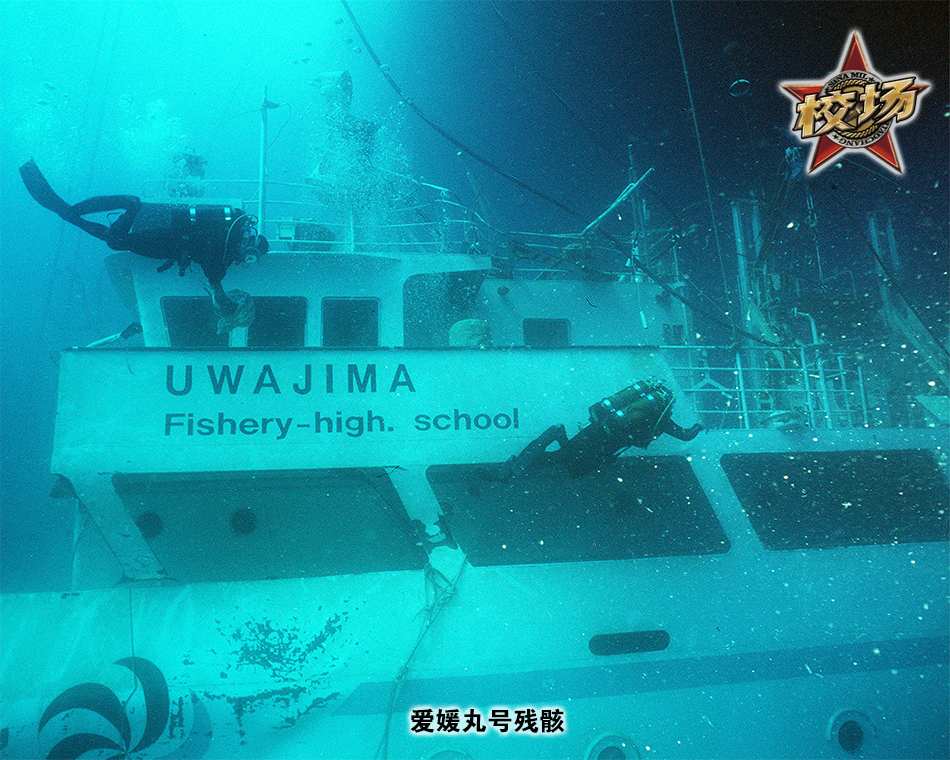

但事实证明,即使采用了上述布置方法,也未必能够显著降低潜艇在上浮过程中发生碰撞事故的概率——采用了艇艏球形声呐阵列的洛杉矶级核潜艇可谓碰撞大户,2001年,格林威尔号在紧急上浮的过程中撞沉了日本渔业训练船爱媛丸号,造成9人丧生;一年后俄克拉荷马城号在直布罗陀海峡上浮时撞到了一艘LNG运输船;2007年,纽波特纽斯号在霍尔木兹海峡上浮时撞到了一艘日本超级油轮……

上面我们提到的都是客观因素,但纵观所有的潜艇碰撞事故,人的问题更应该放在首位。长期航海生活极其枯燥,容易对人的生理、心理产生较大影响,在经常“不见天日”的潜艇上,这一问题尤为明显。2009年3月20日,美国哈特福德号攻击核潜艇在霍尔木兹海峡以潜望镜深度航行时撞上了美国海军新奥尔良号两栖船坞登陆舰,这次撞击导致潜艇围壳(直接撞歪了)、潜望镜、左舷升降舵等多处损毁,维修金额高达1.2亿美元,时候美军把事故发生的主要原因归于潜艇艇员的玩忽职守——他们在高密度接触海域航行了63天,艇员产生了“迷之自信”,而忽视了传感器提供的数据。

总结来看,潜艇因其独特的设计使用思路,比一般船舰更加容易发生碰撞事故。其背后的原因既有客观原因也有主观原因,考虑到一型舰艇设计定型之后,硬件方面已经很难再做大幅改动,因此对于艇员的培训和心理疏导更应成为预防此类事故发生的重中之重。 |