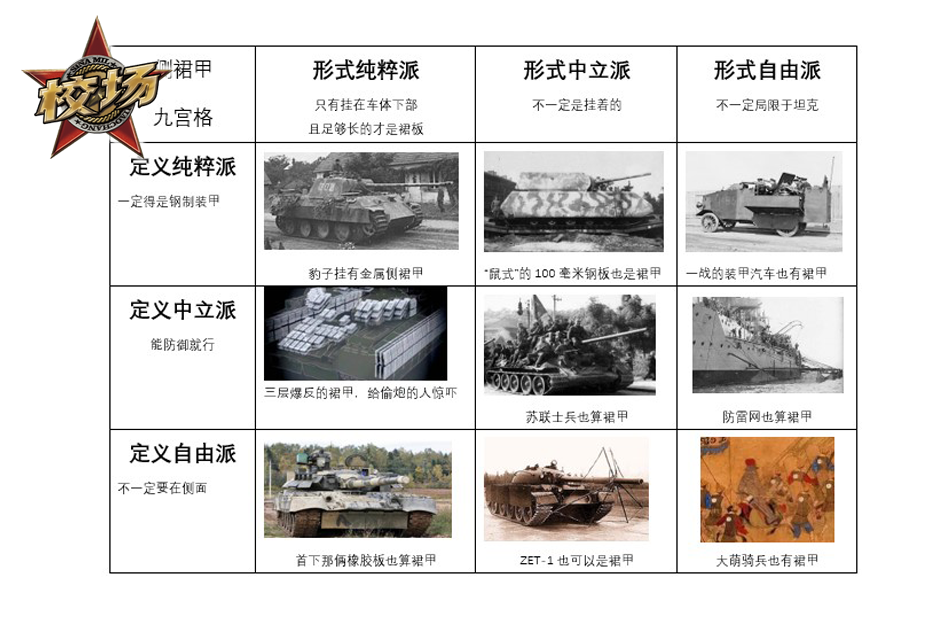

|

校场:我军96A坦克巷战训练为何不挂裙甲?

新浪军事 2021年01月08日 09:07

近日我军的一次巷战攻防演习中,出现了96A主战坦克与步兵进行城市协同作战的画面,而在此次演习中,96A坦克的车体侧面却是没有安装侧裙板的“裸奔”状态。这也引发了一些人的好奇,为什么我们演习中经常不加挂裙板?

首先,什么是侧裙板?我们不难给出一个定义:悬挂在坦克车体侧面用于防御的装甲板。因为其安装方式大多像女生的裙子一样“挂”在坦克车体两侧。很多人提到侧裙甲,会下意识的想到“防御金属射流,提前引爆破甲弹”这些作用。但是在最早的时候,侧裙甲其实是用来防御动能弹的。

早在一战前,部分地区在使用装甲汽车时出于保护轮胎的目的,就通过附加装甲罩住轮胎的上半部分以避免轮胎被子弹击中。不过这种设计有一个问题,那就是汽车转向时前轮往往会伸出车体。为了避免装甲干涉前轮转向,因此大多数装甲汽车并未给前轮配备防。也有少部分动力充沛的装甲汽车,为前轮制作了有足够转动空间的装甲盒来实现全面防御。

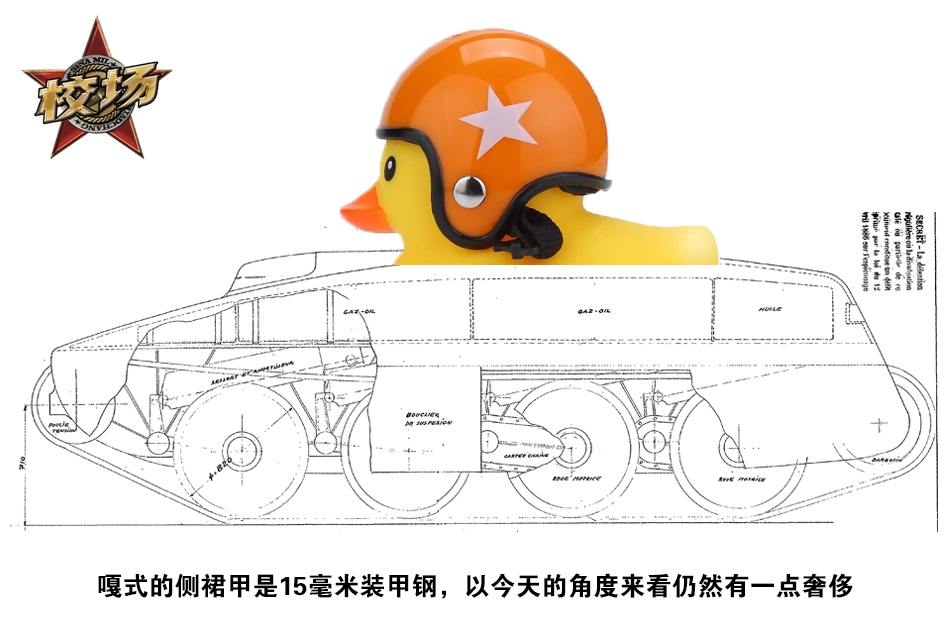

不过由于这些裙甲严重影响了机动,因此在二战中德军的轮式装甲车中反倒是不多见了。而在坦克发展的早期,由于这适合的“多铆蒸钢”大多为过顶式履带的设计,车体是延伸到了与履带最外侧等宽的位置(例如丘吉尔),也就无从谈起侧裙甲设计。法国人的AMX40(小鸭子)倒是别出心裁,除了圆弧型的避弹设计,也在设计时将厚重的侧裙甲作为了标配。

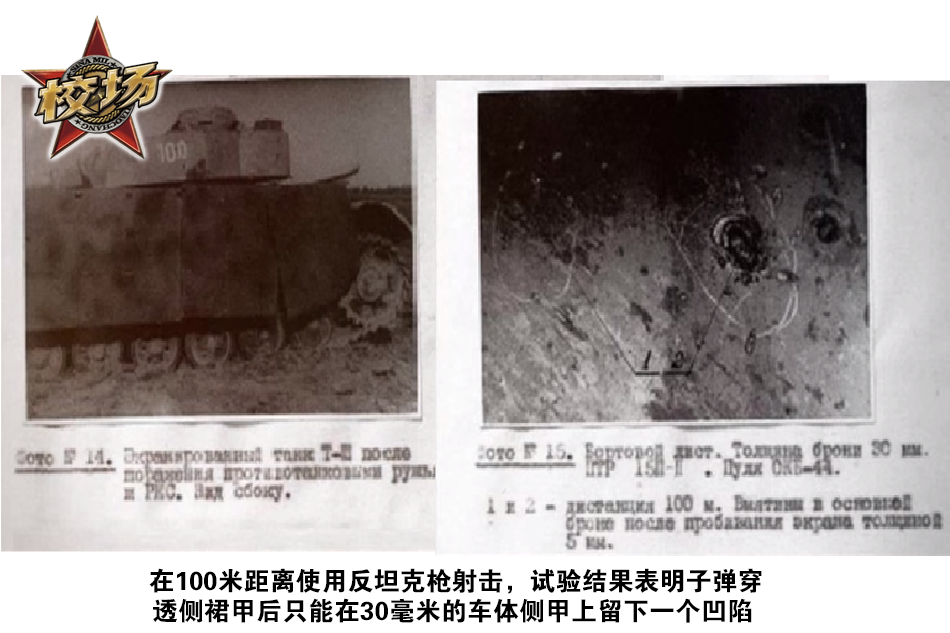

二战时期,最喜爱侧裙板设计的莫过于德国人了,其中附加宽大侧裙甲的四号H更是广泛出现在各类电影与游戏中。但其实这时期德国人的侧裙甲也不是用来对抗破甲弹的——苏联广泛配发了14.5毫米口径的反坦克枪和45毫米反坦克炮,因此德军坦克在对战壕的突破中,其早期型羸弱的侧甲(三号与四号的早期型侧面均为15mm装甲)非常容易被苏军使用的PTRD-41等14.5毫米口径反坦克枪击穿。为了加强防护,德军为三号、四号配备了8毫米钢板的间隔装甲作为防御,豹式也后来在侧面悬挂了5毫米厚的装甲板用来防御苏军各式小口径反坦克武器的袭击。

在二战中后期,破甲弹的飞速发展使得在西线战场,各类“巴祖卡”取代了反坦克枪成为了单兵反坦克的主要手段。这种威胁在坦克的战地改造中得到了直观的体现——各类奇奇怪怪并不能挡子弹的玩意被挂上了坦克。这是由于破甲弹独特的原理所致,简单来说,只要能让破甲弹提前引爆就能有效的提升坦克的生存概率,在这种情况下,部分西线德军的四号坦克改用了金属网作为侧裙甲。

美军在二战中同样使用了侧裙甲,不过与德军的制式装备不同,美军的侧裙板主要是战地现场改造。如果说东线德军遭遇的是密集的反坦克枪和反坦克炮,西线德军遭遇的是巴祖卡,那么美军在太平洋战场遇上的则是不要命的特攻。为了应对日军99型磁性反坦克雷和往履带里塞炸药包,美军的谢尔曼大多紧急进行了战地改造,不过这些裙甲主要是防止日军对履带的破坏或者日军的攀爬。

二战中英国的不少坦克也有着侧裙甲,例如十字军。不过这些“齐履带小短裙”的主要目的不是防御破甲弹或者反坦克枪,而是在沙漠环境中减少履带的扬尘,这样可以提升车队中后续车辆的可见性,也能缩短被部队被发现的距离。

在二战后,随着单兵反坦克武器,特别是反坦克导弹的发展,坦克对侧裙甲有了新的需求——对单兵反坦克武器进行防御。人们认识到了间隔装甲对破甲弹有着非常出色的防御效果,而侧裙甲由于与车体中间正好有一个履带的间隙,可以说天然的适合用来加强对破甲弹的防御。由于引爆破甲弹并不需要过厚的装甲,因此这一时期的侧裙甲往往是复合材料(例如橡胶),不但能有效防御破片和杂物,还能提前引爆破甲弹来削弱金属射流。

同时,侧裙甲对这一时期广泛流行的碎甲弹也有很好的防御效果,这是由于碎甲弹本身是一种特殊的榴弹,其作用原理是塑性炸药贴合在装甲板上,通过爆炸产生的震动波在装甲板背面产生崩坏的碎片。而侧裙甲会提前引爆碎甲弹或者破坏碎甲弹的外形,从而起到对坦克本身的保护作用。 |