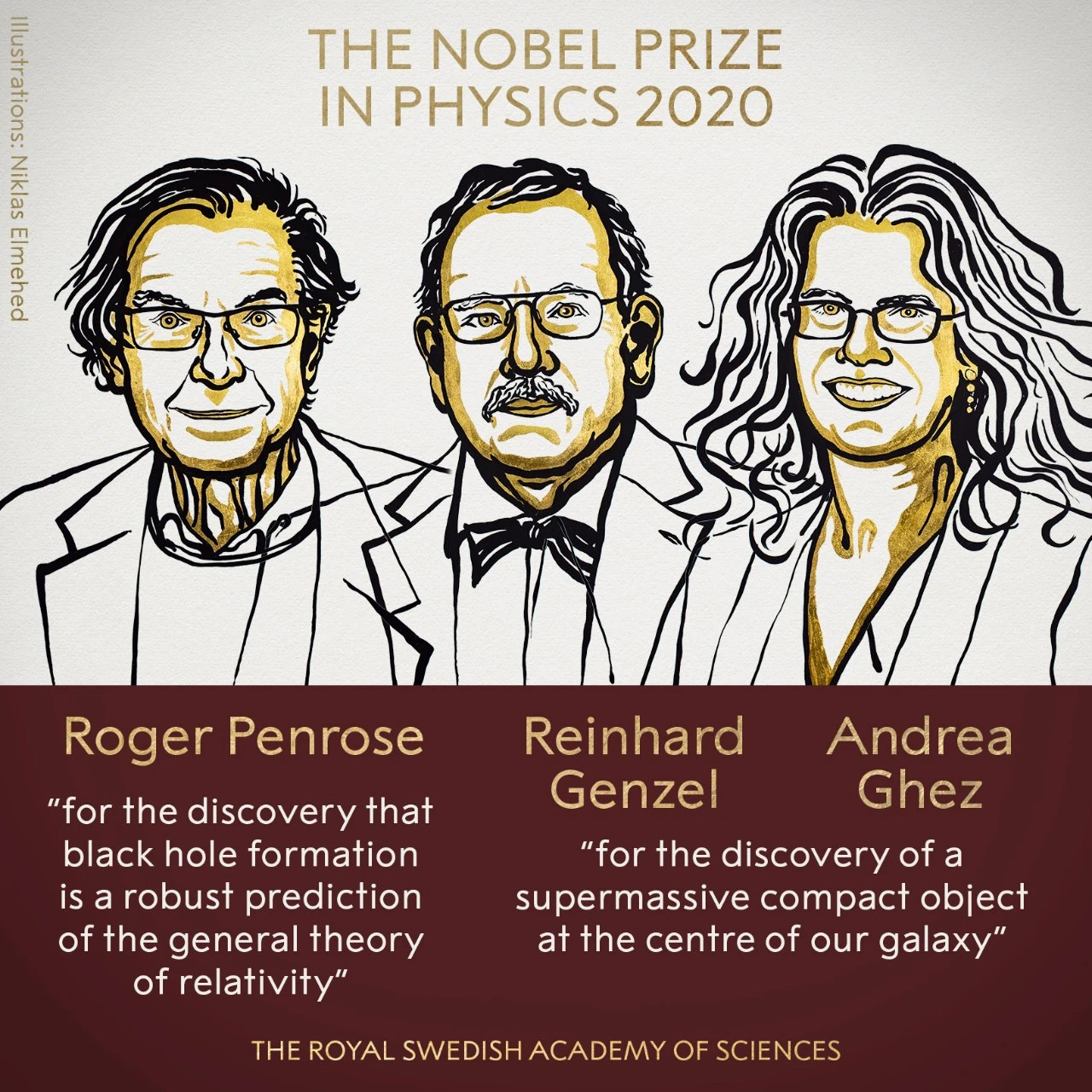

北京时间10月6日18时许,瑞典皇家科学院宣布2020年诺贝尔物理学奖获得者有三位:Roger Penrose,因为他发现了“黑洞形成的发现是广义相对论的有力预测”;Reinhard Genzel和Andrea Ghez,因为他们“在银河系中心发现了一个超大质量的致密天体”。

三位诺贝尔物理学奖得主分享了今年的诺贝尔物理学奖,因为他们发现了宇宙中最奇异的现象之一——黑洞。Penrose指出,广义相对论导致了黑洞的形成。Genzel和Ghez发现,在银河系中心,一个看不见的、极其重的物体控制着恒星的轨道,目前唯一的解释就是有超大质量黑洞的存在。Penrose在他的证明中使用了巧妙的数学方法,证明黑洞是爱因斯坦广义相对论的直接结果,虽然爱因斯坦自己并不相信黑洞真的存在。1965年1月,也就是爱因斯坦去世十年后,Penrose证明了黑洞确实可以形成,并对其进行了详细描述:在黑洞的核心,隐藏着一个点,在那里,所有已知的自然法则都停止了,直至今日,他开创性的文章仍然被认为是自爱因斯坦以来对广义相对论最重要的贡献。Genzel和Ghez各自领导了一个天文学家小组,从20世纪90年代初开始,他们就把重点放在了银河系中心一个名为Sagittarius A*的区域上,逐渐绘制出越来越精确的最亮最靠近银河系中心的恒星轨道,这两组的测量结果一致,都发现了一个非常重的、看不见的物体,它牵引着这一团恒星,使它们以令人眩晕的速度四处乱窜,也就是说大约400万个太阳的质量聚集在一个不比我们的太阳系大的区域里。利用世界上最大的望远镜,Genzel和Ghez开发了一种方法,可以穿透星际气体和尘埃组成的巨大云团,看到银河系的中心。他们拓展了技术的极限,改进了新技术,以弥补地球大气造成的扭曲,建造独特的仪器,并致力于长期的研究。他们的开创性工作为我们提供了迄今为止最令人信服的证据,证明银河系中心存在一个超大质量黑洞。“今年获奖者的发现为致密和超大质量物体的研究开辟了新的领域。但这些奇异的物体仍然提出了许多问题,需要得到答案,并推动未来的研究。不仅是关于它们内部结构的问题,还有如何在黑洞附近的极端条件下检验我们的引力理论的问题。”诺贝尔物理学奖委员会主席David Haviland表示。这是诺奖连续两年关注在天体物理学领域,去年诺奖颁布给了宇宙学理论和地外行星的发现者。对此,北师大天文系教授张同杰表示:“从去年开始小小打破了诺奖的规则,去年颁给宇宙学的James Peeble,只有理论,当然也算是有观测支持,但是不直接,今年的Roger Penrose更是这样。如果这样的话,霍金如果没有去世也该获得本次诺贝尔奖。另外两位获奖还算说得过去,发现了新天体。今年Roger Penrose的黑洞获奖也算是有观测支持,如引力波双黑洞,但是都不直接。”银河系中心区域令人惊叹,这段视频由ESO的甚大望远镜上搭载的HAWK-I红外成像仪拍摄,视频来自ESO。

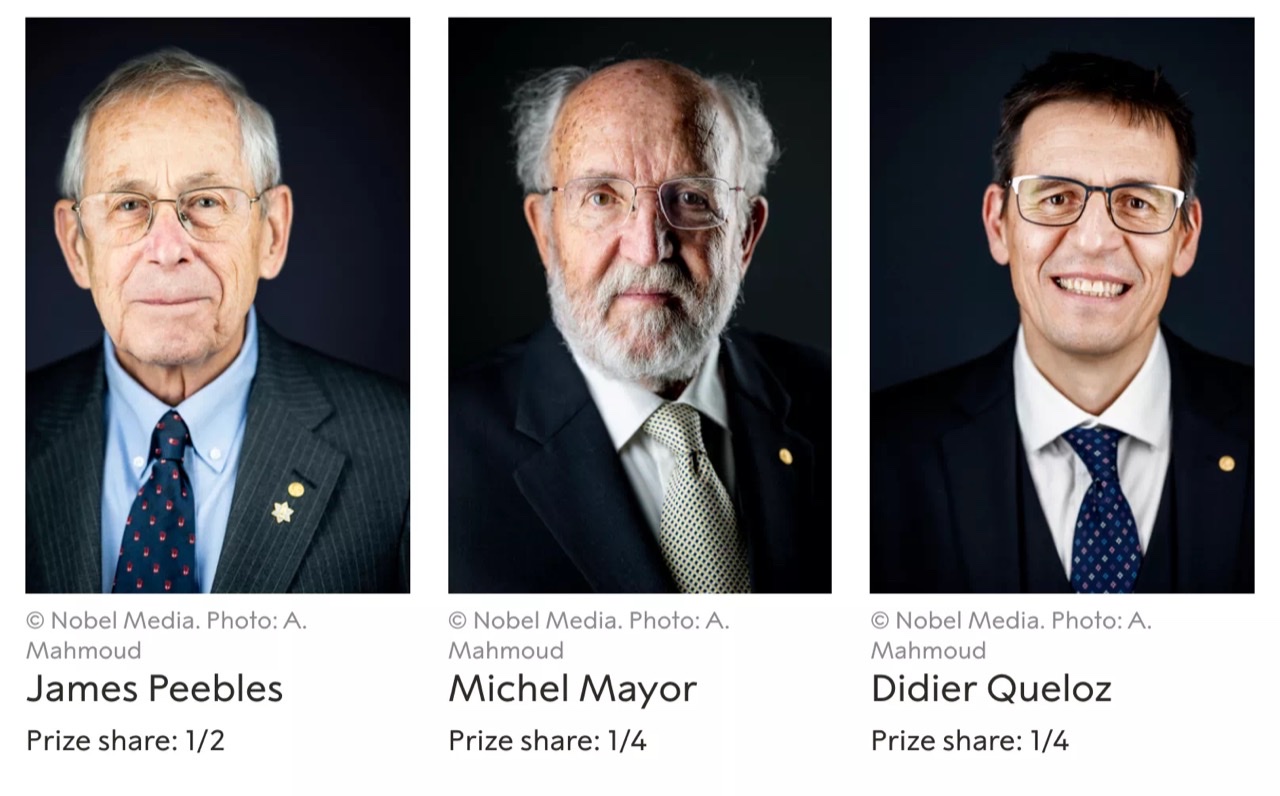

1931年出生于英国科尔切斯特,1957年毕业于英国剑桥大学,英国牛津大学教授。Penrose撰写了探讨基础物理与人类(或动物)意识之间联系的一些书籍。在《皇帝新脑》(1989)一书中,他声称已知的物理定律不足以解释意识现象。他提议新物理学所具有的特性应该能填补经典物理学和量子力学(他本人称之为正确的量子引力理论)之间的理论沟壑。1952年生于德国的巴特洪堡,1978年德国波恩大学博士学位,德国加兴马普地外物理研究所所长,美国加州大学伯克利分校教授。目前,Genzel正在将他们的研究推向越来越小的空间尺度和越来越远的距离,以达到在“大爆炸”之后的最初几十亿年中形成的星系。使用新一代的10m级地面望远镜(例如Keck望远镜)以及自适应光学和干涉测量的新技术,近红外成像和光谱学将在未来十年内放大到附近最深处的核心活跃的星系。这样的高分辨率技术将揭示中心黑洞是否存在,它们是如何被馈入,以及在那里是否/如何形成恒星。1965年出生于美国纽约,1992年毕业于美国加州理工学院,获博士学位,美国加州大学洛杉矶分校教授。这是百余年来,诺贝尔物理学奖史上第4位女性获奖者。目前,她正在研究恒星形成和银河中心的大黑洞。在她对恒星形成区域的研究中,她发现大多数(如果不是全部)年轻恒星都有伴星,并且大多数恒星的距离小于我们太阳系的大小。这就提出了许多有趣的问题:紧密的伴星对这些年轻恒星周围的行星形成有什么影响?单颗恒星(例如我们的太阳)如何形成?什么机制产生多颗恒星系统,什么会影响它们的最终性质?为了解决这些问题和其他问题,她在各种不同的望远镜上工作,主要观察红外波长的光源。2019年,诺贝尔物理学奖授予James Peebles,Michel Mayor和 Didier Queloz,以表彰在宇宙认知的颠覆性贡献。美国普林斯顿大学教授James Peebles因“在宇宙物理学上的理论发现”独享一半奖金,英国剑桥大学教授Didier Queloz和瑞士日内瓦大学教授Michel Mayor则因“发现一颗环绕类太阳恒星的系外行星”共享另一半。

2019年诺贝尔物理学奖3位获奖者

2018年,美国科学家亚瑟•阿斯金(Arthur Ashkin)、法国科学家杰哈•莫罗(Gerard Mourou)和加拿大科学家唐娜•斯特里克兰(Donna Strickland)获奖,理由是“在激光物理领域的突破性发明”。

2017年,三名美国科学家雷纳•韦斯、基普•索恩和巴里•巴里什获奖,理由是“在LIGO探测器和引力波观测方面的决定性贡献”。

2016年,三位英美科学家大卫•索利斯、邓肯•霍尔丹、迈克尔•科斯特利茨获奖,理由是“理论发现拓扑相变和拓扑相物质”。

2015年,日本科学家梶田隆章与加拿大科学家阿瑟•麦克唐纳获奖,理由是“发现中微子振荡现象,该发现表明中微子拥有质量”。

1901年以来,诺贝尔物理学奖共颁发过113次。其中有六个年份没有颁发过诺贝尔物理学奖,分别是1916、1931、1934、1940、1941和1942年。

根据组委会的章程,如果候选人的贡献没有达到要求,那么奖金将被留至下一年。如果第二年仍然没有合适人选,奖金将被加入到基金会的初始资金中。在两次世界大战期间,诺贝尔奖较少颁出。

1901-2016年,共210人次获得了诺贝尔物理学奖。其中,美国物理学家John Bardeen(约翰•巴丁,1908年5月23日-1991年1月30日)因晶体管效应和超导的BCS理论在1956年、1972年两次获得诺贝尔物理学奖。

在物理学奖得主中,有人登顶已是耄耋之年,但有人获奖时才年逾弱冠。2018年,物理学奖的一半授予时年96岁的亚瑟•阿斯金(Arthur Ashkin),使他成为诺奖史上最年长获奖者;

诺贝尔物理学奖最年长的获奖者 亚瑟•阿斯金(Arthur Ashkin)

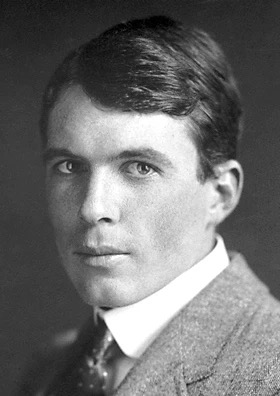

而1915年,年仅25岁的劳伦斯·布拉格(William Lawrence Bragg)与父亲(William Henry Bragg)一起摘得桂冠。

诺贝尔物理学家最年轻的获奖者

劳伦斯·布拉格(William Lawrence Bragg)

除了本次获奖的Andrea Ghez,历史上曾有3名女性获得诺贝尔物理学奖,分别是“居里夫人”玛丽•居里(Marie Curie)、德裔美国物理学家玛丽亚•格佩特-梅耶(Maria Goeppert-Mayer)和2018年的得主唐娜•斯特里克兰。

其中,玛丽•居里两度获得诺奖。1903年,居里夫妇和贝克勒尔由于对放射性的研究而共同获得诺贝尔物理学奖。1911年,居里夫人因发现元素钋和镭再次获得诺贝尔化学奖,成为世界上第一个两获诺贝尔奖的人。

在这张“星光熠熠”的成绩单中,华人占据着重要位置。在百余年中,物理学奖是华人拿奖最多的奖项,共6位华人科学家获此殊荣:李政道、杨振宁、丁肇中、朱棣文、崔琦和高琨。

1901年,当第一届诺贝尔物理学奖颁发时,经典物理学领域看上去正栖息在一个异常坚实的平台上——早在1687年,牛顿的《自然哲学的数学原理》就奠定了经典力学,到十九世纪末,它已发展到相当完美的地步。

不过,“在物理学晴朗天空的远处,还飘着两朵小小的令人不安的乌云”(源自开尔文1900年报告),这是指当时物理学还无法解释的两个实验现象:热辐射实验,以及迈克耳孙-莫雷实验。

正是这小小两朵“乌云”,让经典物理学的局限性开始暴露,同时酝酿出了物理学20世纪的革命风暴。

量子力学的创立者是1918年获得诺贝尔物理学奖的普朗克。而量子力学的集大成者,被认为是1933年拿到诺奖的狄拉克,1930年,他的《量子力学原理》综合和发展了当时的研究成果。

1927年,第五届索尔维会议在比利时布鲁塞尔召开。因为发轫于这次会议的阿尔伯特·爱因斯坦与尼尔斯·玻尔两人的大辩论,这次索尔维峰会被冠以“最著名”的称号。 这张汇聚了物理学界智慧之脑的“明星照”则成了这次会议的见证。

但在经典物理向量子物理过渡的时期,也引发了物理学界一场意义深远的辩论。在此段公案中,玻尔、玻恩、海森堡、泡利属于一派,在他们对面站着的,则有爱因斯坦、薛定谔及德布罗意。这些大师,因其各自对量子物理的杰出贡献而先后荣膺诺贝尔物理学奖。

1999年的诺贝尔物理学奖,颁给了荷兰的胡夫特和韦尔特曼,同样是以表彰他们在量子学领域的贡献——阐明了物理学中弱电相互作用的量子结构。

量子力学让我们知道,微观粒子具有波粒二象性,它们的运动不能用通常宏观物体的运动规律来描述。

在20世纪的上半叶,人们已认识到,深入观察微观世界中的新粒子及其相互作用,是了解宏观结构的必要过程——包括我们所在的世界以及更大尺度上的宇宙。时至今日,粒子物理学、天体物理学、宇宙学已被牢牢绑定在一起。

以原子为起点,亚原子的微观世界和人类已知的最小成分,也在过去的一百年里逐步的“渗透”到了诺贝尔奖获得者的“作品”之中。

举几个例子。1921年物理学奖得主是著名的爱因斯坦,得奖理由是他对理论物理学的成就——特别是光电效应定律的发现;

光电效应示意图:来自左上方的光子冲击到金属板,将电子逐出金属板,并且向右上方移去。1905年,阿尔伯特·爱因斯坦发表论文《关于光产生和转变的一个启发性观点》,给出了光电效应实验数据的理论解释。这个突破性的理论不但能够解释光电效应,也推动了量子力学的诞生。

1935年英国的查德威克因发现中子而获奖,中子自此“投身”到物理学科研工作中;

在此基础上,费米证明了可由中子辐照而产生的新放射性元素的存在,并发现慢中子引发的核反应,荣膺1938年物理学奖;

费米夫妇在洛斯阿拉莫斯核物理研究所的合影

1939年,美国的劳伦斯因对回旋加速器的发明和发展,以及有关人工放射性元素的研究成果获奖;

正是这种机器的问世,1951年,考克饶夫以及沃吞凭借在用人工加速原子产生原子核嬗变方面的开创性工作捧得当年的奖杯……

类似的发现与传承,在20世纪50年代更多的新粒子被发现后,不胜枚举。

理论与基础研究当然会对技术设备产生重要影响,但其中有一些,却是划时代的。

一个显眼的例子发生在1965年。三位美国科学家——肖克利、巴丁及布喇顿因对半导体的研究和发现晶体管效应获得诺奖,正是他们的发现直接导致电子晶体管的革命。

1964年,巴索夫、汤斯和普罗霍罗夫同获诺贝尔物理学奖,理由是在量子电子学领域的基础研究做出突出贡献,他们的理论成果导致了基于激微波—激光原理建造的振荡器和放大器。

此外,有不少受诺贝尔物理学奖青睐的“作品”,都在当时那个年代表现出了相当直接的技术应用实力。

1912年瑞典的达伦,因发明用于控制灯塔和浮标中气体蓄积器的自动调节阀而获奖;

1953年获奖的荷兰的塞尔尼克,其对相衬法的证实导致发明了相衬显微镜;

1986年,鲁斯卡凭借第一台电子显微镜获奖,同年和他分享这一奖项的,还有宾宁与罗雷尔。

这些实用技术类的发明,意义之深远并不亚于理论上的突破。要知道,核物理和粒子物理领域的研究进展,就一直强烈地依赖于先进的技术——有时甚至成为其背后的驱动力。

近年来,有些技术类发明,也已被证明是当代重要的通信和信息设备:20世纪的最后的诺贝尔物理学奖的得主之一基尔比,他的发明就为现代信息技术奠定了基础。

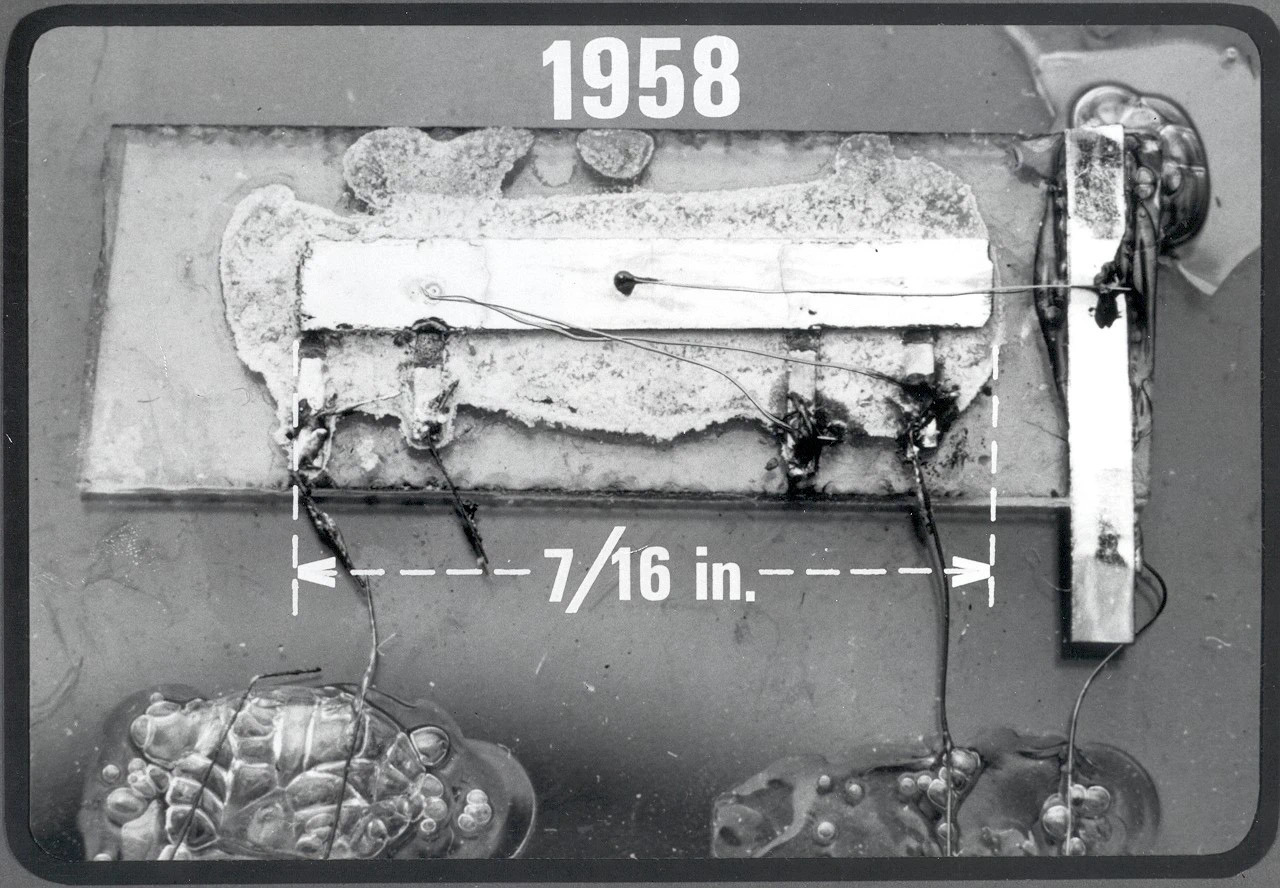

1958年,基尔比制作了第一块集成电路——后来被称为“芯片”,彻底地开辟了电子电路小型化和大批量生产的道路。他与这一奖项的另两位得主阿尔费罗夫和克勒默,共同创造了一场人们耳熟能详的“IT革命”……

基尔比于1958年发明的世界上第一个集成电路

在诺贝尔奖已走过的一个世纪里,物理学经历着学科的革命与随之而来的无数伟大思想的碰撞。

尼尔斯·玻尔说:“与普通真理相对立的是错误;与伟大思想相对立的,则是另一种伟大的思想。”

正是因有这样的发展与争论、演绎与碰撞,物理学才得以日趋完善和缜密,从而成就了它在诺奖百年中的荣光。