那游戏到底是什么呢?

我想到小时候我爸想让我尝试一些新鲜事物,比如说学单车的时候,他会跟我说:来,我们玩个游戏吧。这个时候游戏对我而言,其实是对现实世界的模拟,是我们认识现实世界的一种捷径。

初高中学英语时,看到《牛津字典》里Game这个单词不只有游戏的意思,它还有运动、比赛项目的含义,游戏的外延实际上比我们理解的要宽泛很多,而在中文的语境下,游戏和竞技最大的区分只在于普及程度上的差异。

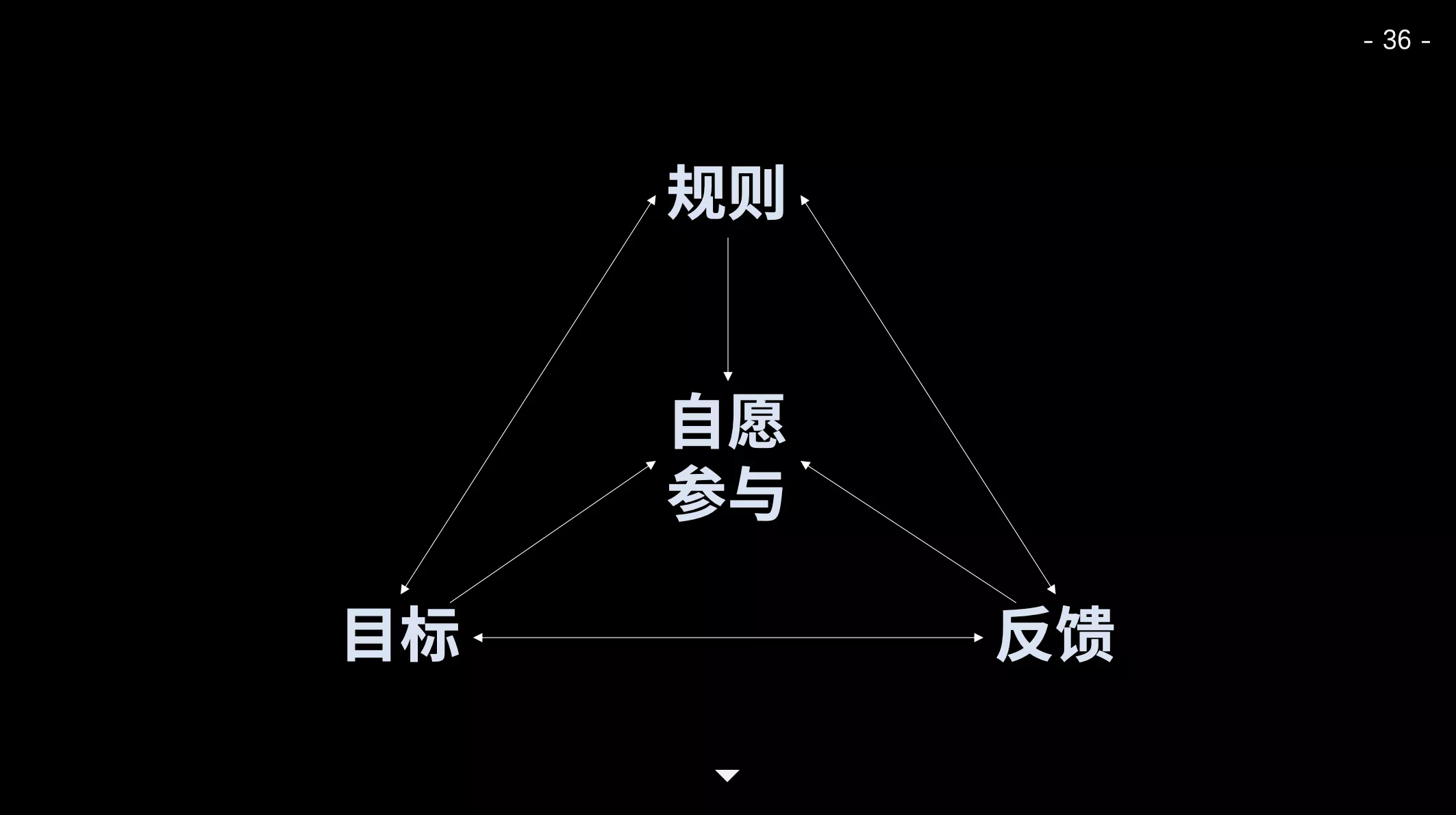

在工作五六年之后,我开始认为游戏是一套方法论,它的本质是由目标、规则和反馈组成的一套运行机制。比如我是一个水管工,我的目标是救公主,而公主永远在下一座城堡。

比如吃了蘑菇会变大,碰到蘑菇一样的怪物我却会挂掉。

比如当我跳过旗杆跳到城堡内,城堡会升起白色的旗帜,城堡上会放起烟花,当我的生命用完之后,我可能会Game Over。

这就是游戏中的目标、规则和反馈,它们共同作用的结果是游戏玩家的自愿参与,是游戏玩家对于游戏的执着。

是不是可以把这种设计游戏的方法应用到生活中,应用到别的产业呢?我开始了这样的尝试。

我最早是从一些很简单的事情开始,比如说某个公司团建日,我们把一辆宝马车改成了车内逃脱加定向越野。再比如,我把我们公司的名片也设计成了一套卡牌游戏。

当然,游戏还帮我完成了我生命中最重要的里程碑,我通过一款VR游戏,向我的爱人求婚成功了。

这是一款什么样的游戏呢?在这款游戏里,你会化身为书桌上一个矿泉水瓶大小的一个小木偶,然后你会面对三幅画,进到画的世界里去收集缺失的画的碎片。当把所有的碎片都集齐之后,你会发现这三幅画变了,变成了我们过往的照片。这个时候当她摘下VR头盔,就发现整个VR体验馆的外面已经布置成了求婚该有的样子,还有帅气的我。

这些事情也让我感受到好像游戏化确实是这么做的。在这里面我注意到一个非常重要的细节,就是每一个参与者的表情。

在这些照片中,你会发现人们拥有着参与感、惊喜感以及强烈的好奇心,还有更关键的视角切换。游戏给了我们认知世界的全新视角,举个例子,比如说这页PPT:

如果我告诉你这不是一页普通的ppt,三把钥匙中的一把钥匙的线索就藏在这里面,你看它的视角是不是立马不同了?

这种尝试也给了我全新的视角,我决定做一些更夸张的尝试。比如说,我能不能把北京上海的地铁改编成一个密室逃脱?

地铁是人们的公共生活空间,地铁线路本身纷繁复杂,看上去就像一张巨大的神秘的网。

其实它不仅是城市中重要的通勤工具,地铁站还是一个文化空间。站内往往有非常多好看的雕塑,以及非常有意思的设计,而这些东西在我们两点一线的通勤中经常是被忽略掉的,我想通过这款游戏让大家注意到这些细节。

于是我们设计了这样一个很俗套的故事:你是一个被困在地铁线路中的幽灵,要想逃出这个地铁的世界,你只能找到最终的站点。而你的手上有一包任务函,这个任务函指向的线索全部来自于地铁站的站内装饰。

当然地铁是一个公共交通空间,我们不希望玩家的生命安全在游戏过程中受到损害,也不希望给公共交通造成影响。因此在设计这个游戏的时候,我们特地采用了一个全新的思路,叫反向设计——我们会优先找到地铁站内我们认为安全的,有寓意的那些装饰,基于它们来设计游戏环节,然后再把它用一个简单的故事串联起来。

这个项目上线了之后,非常多的玩家玩到了它,也给了我们很积极的评价,这给了我们很大的鼓舞。

而在诸多的地铁玩家中,有一个人竟然向我发起了挑战。他说,你既然能把北京、上海的地铁改成密室,那你愿不愿意试试把一个18平方公里的小镇改造成游戏?行啊,那就试试呗。

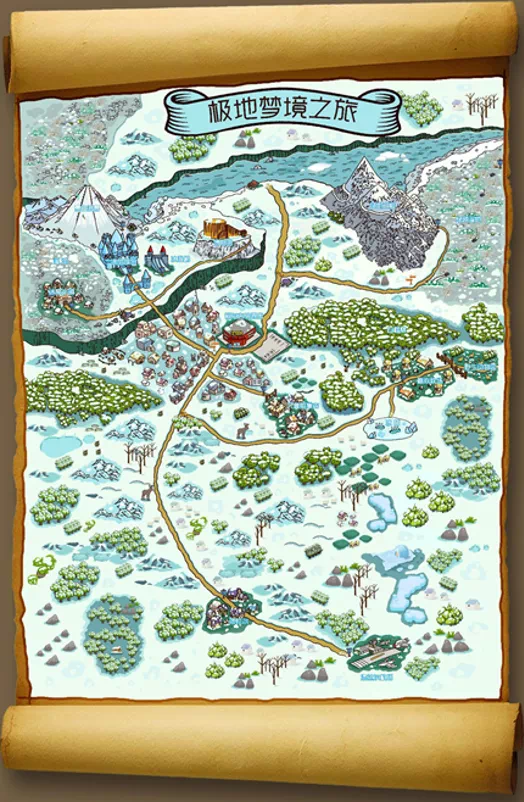

于是我跟他来到了遥远的北境,呼伦贝尔额尔古纳市。我到那之后才知道,这是中国的冷极。

我马上就知道了他为什么要邀请我做这件事。呼伦贝尔在夏季旅游非常旺盛,它是最主要的草原旅游目的地。但是在冬天的时候,那边的平均气温达到零下30度,它所有的旅游资源,越野车、导游、宾馆等,在那个时候都闲置了,四星级宾馆只要一百多块钱。但它有广袤的雪原、野生动物园,还有冰雕,于是我们就做了一款游戏,把所有的这些东西都串联了起来。

这是一款怎样的游戏呢?你到了机场之后,下飞机接机的不是导游,而是戴着墨镜穿着西装的黑衣人,他会给你敬礼,然后递上一个任务函。你到宾馆做的第一件事不是Check in,是找到你的接头人。

冰雕城的冰雕造景被我们改成了一个很大的冰雕迷宫,而在迷宫的中心有全世界最冷的密室,你在雪原上会被黑衣人追逐。

而为了营造整体的游戏感,我们把整个额尔古纳市的地图都改成了一张游戏地图。

这个游戏也收到了很好的反馈,有些人甚至称之为“中国的北部世界”。然而比较可惜的是,春天来了,“北部世界”就融化了。

不过因为这个游戏我又认识了一个玩家,他是来自故宫博物院的一个老师。他问我,像故宫这样的地方,有没有可能游戏化呢?

他说故宫40%的区域是中轴线,但有80%的人集中在这,有没有可能通过一款游戏去实现人流疏导。其实这在现在还比较困难,因为走在中轴线的大部分是来自旅行团的人,这些游客目的明确,思路清晰,他们是不会去玩游戏的。

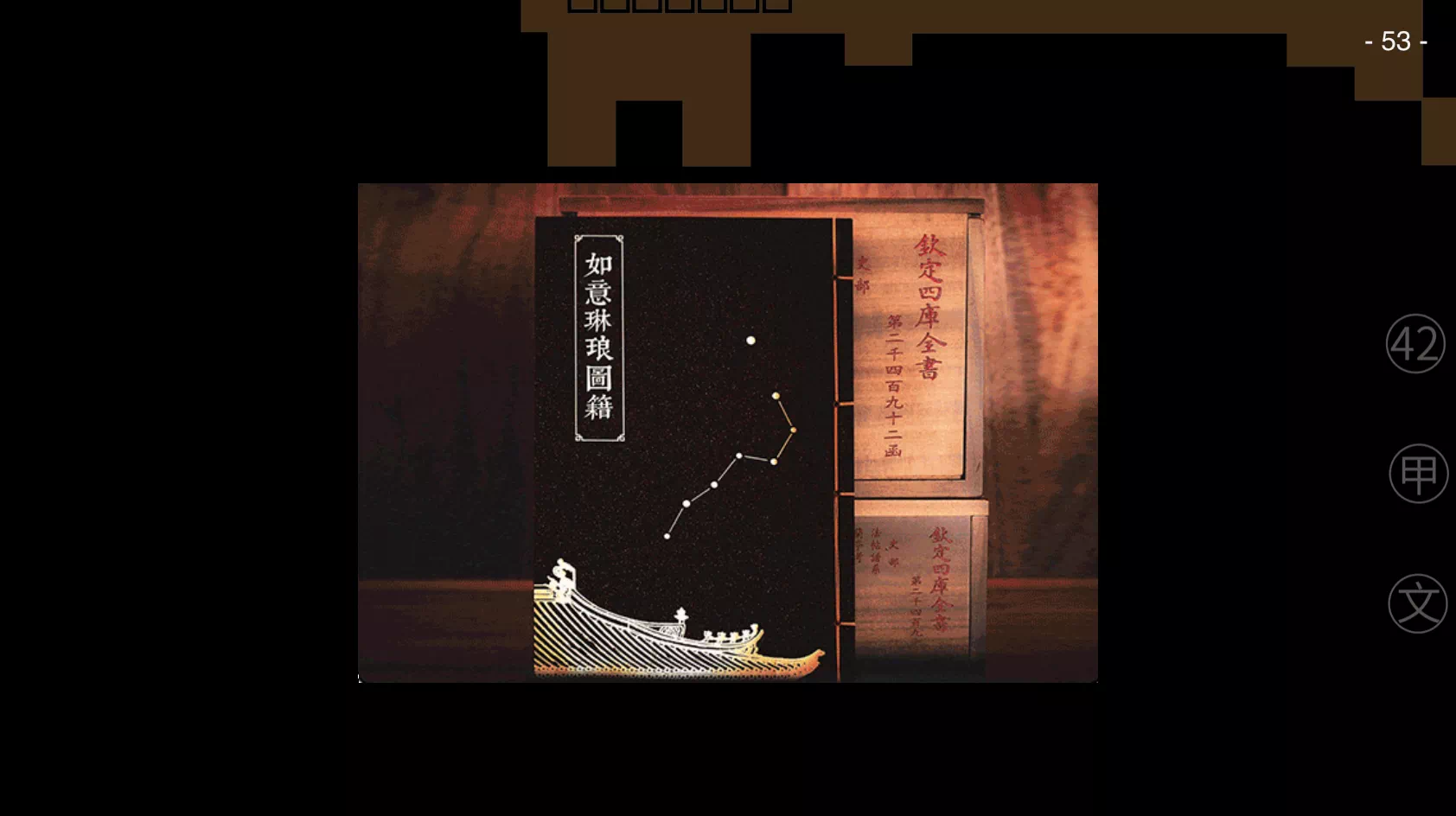

但通过跟故宫老师的交流,事实上我们发现他的真实需求,是希望更多的人了解那40%中轴线之外的更多关于故宫的文化内涵和故宫更多的美,于是我们设计了一本游戏书。

这本书要配合一个APP来玩,它会开启一段在故宫内的寻宝之旅,但大部分的时候你要优先完成在书上的解谜内容。

在完成游戏书上的游戏环节之后,你会发现故事好像还没有结束,书盒里似乎有一个隐藏的暗格。当你找到并打开那个暗格时,将开启一段激动人心的故宫内的寻宝之旅。在完成寻宝之后,你会得到来自故宫的实体奖励,或者在你的殿试册上盖上“金榜题名”的大印。

这个游戏有非常多的人玩,这也是非常鼓舞我的一件事。有一个玩家提到说他之前去故宫的时候都不解,为什么故宫里有这么多的乌鸦,他认为乌鸦是不吉利的存在。但玩了这个书以后他才意识到,原来在满清的时候乌鸦是神鸟,因为它救过满族人的祖先,而在故宫内甚至是有专门的竿子去喂养乌鸦的,因此在故宫内听到乌鸦叫其实是一件非常吉祥的事情。

用一句古话说这就是“寓教于乐”嘛,但它又不只是寓教于乐,因为我们实实在在地在用游戏去达到一些更广阔的目的。其实不只是奥秘之家在做这样的事,比如这是一款台湾团队开发的,叫《Walkr》的游戏。

它的核心玩法是通过每天的走路来积攒步数,而步数会成为你的小飞船的能量,然后你需要通过这些能量来环游世界,环游宇宙。在玩这个游戏的时候,我每天早上会多跑一万步。

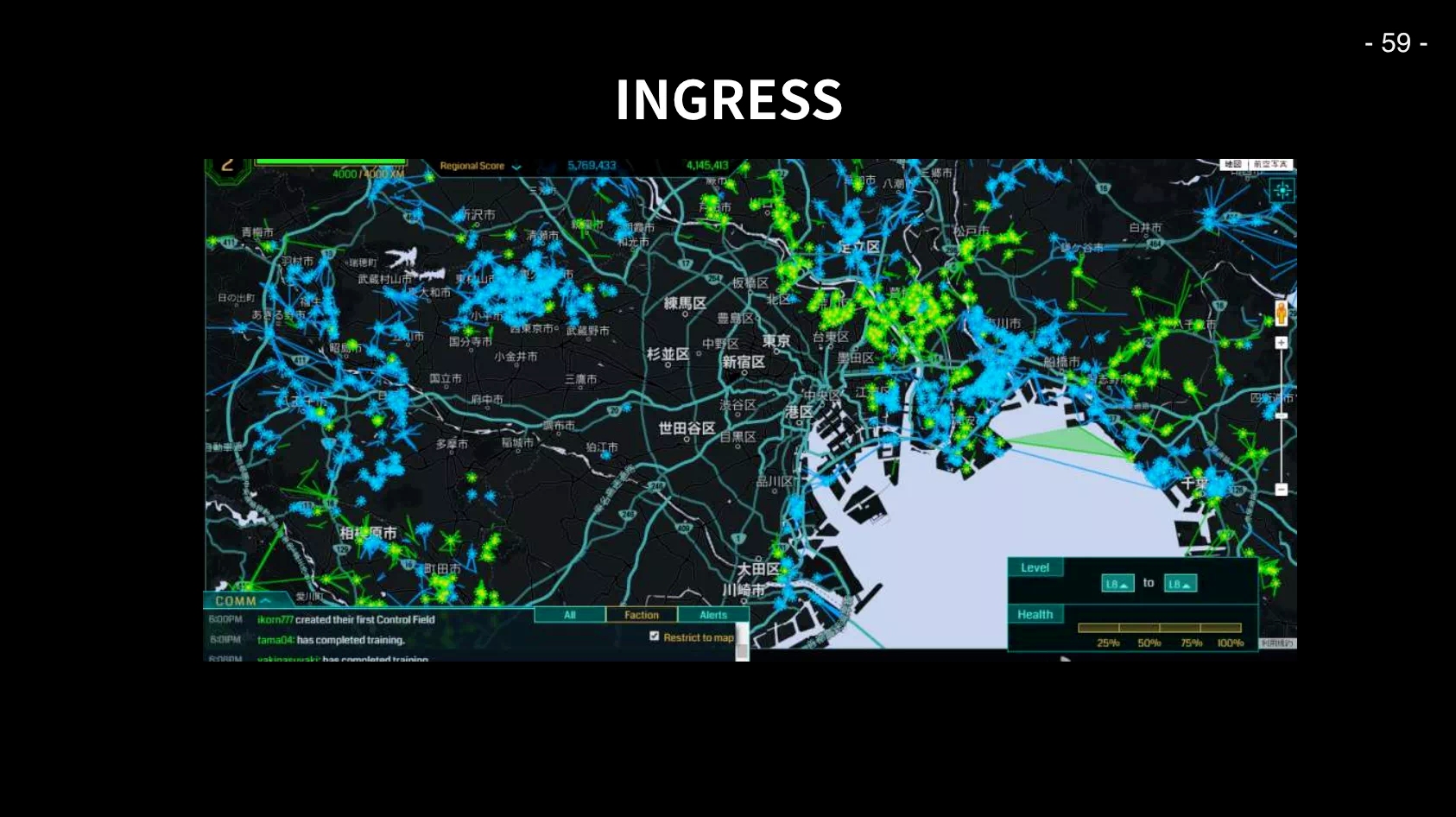

这是一款Google做的叫《Ingress》的游戏,它鼓励你出行,鼓励你到达线下的各个目的地、各个标志物,这些标志物都变成了线下的据点,你可以抢占这些据点。

当你获得三个据点之后,你可以把它们连起来形成一个三角形,这个三角形所辐射的虚拟地图上的虚拟区域就被你控制了。我们最后发现这个游戏玩得最好的是各个国家的飞行员。

几年后同一个团队做了非常著名的《Pokemon Go》。

这是我最喜欢的一款游戏,叫《健身环大冒险》,它第一次在真正意义上把主机玩法和健身这件事情联系到了一起。

这个时候回顾一下,其实我们已经做了非常非常多游戏化的尝试,地铁可以变成游戏,房间可以变成游戏,书可以变成游戏,汽车可以变成游戏,博物馆可以变成游戏,团建、旅游、演讲、培训等等都可以,那是不是将来有一天学习也可以变成游戏,工作也可以变成游戏?

从1900年到现在科技迅猛地发展,人们仅为生存工作的时间是一直在下降的,这也就意味着我们的精神生活会越来越丰富,我们投入到娱乐、投入到游戏的时间会越来越多。

而另一方面,60后、80后、00后玩的东西完全不同,新一代的小朋友他们接触iPad、电脑的时间非常地早,他们接触电子游戏的种类也非常非常多,当然这可能也是游戏的一个负面,但它不可避免地在展示一个事实——新一代的年轻人是在游戏的环境下长大的,他们更倾向于用游戏的思维视角来理解现实世界。

在这种推论下,游戏与生活进一步融合的时代可能真的要来临了。

作为一个游戏制作人,其实我对这样一个时代是又兴奋又忐忑,这也是我今天来到一席现场的原因。我期望通过这次演讲,通过和大家的沟通和交流,能够让大家意识到,游戏不只是电子游戏那么简单,它的外延可以更宽泛。

它可以是一种工具,可以是一种方法,可以是一种改变你自己生活的力量,它的本质是目标、规则、反馈的这套体系,而这套体系其实是可以应用于生活中的任何事物的。当你这样去尝试和运用时,你的人生可能会充满更多的目的性,而如果我们所有人都这样去尝试,可能世界真的会变得比游戏还美好。

在演讲的最后,我想做一个展望,期望将来有一天,当我的孩子打开他的学习平板,当我的同事打开他的工作电脑,当我妈打开她的健身环,他们都会听到同一个声音:游戏开始了。

最后补充一点,我提到了这个演讲是一个游戏,如果你想找到全部三把钥匙并通关的话,需要多看几遍这个演讲的视频,我期待你们的挑战。

(另附:如果你有幸看到本文,会额外收获一些线索。加油!)