短短六个月,我们就带着巡护员大叔把原来不为人知的工作搬到了云上。

跟大叔一起保护自然

柳逸月

桃花源生态保护基金会科研专员

先聊聊我自己吧。我之前是做可持续发展的,拿了一个人文地理学的博士学位。后来我进入咨询行业,在写字楼里面写方案。突然到某个瞬间我觉得这样活着没有意思,就想到保护的一线干点小实事。

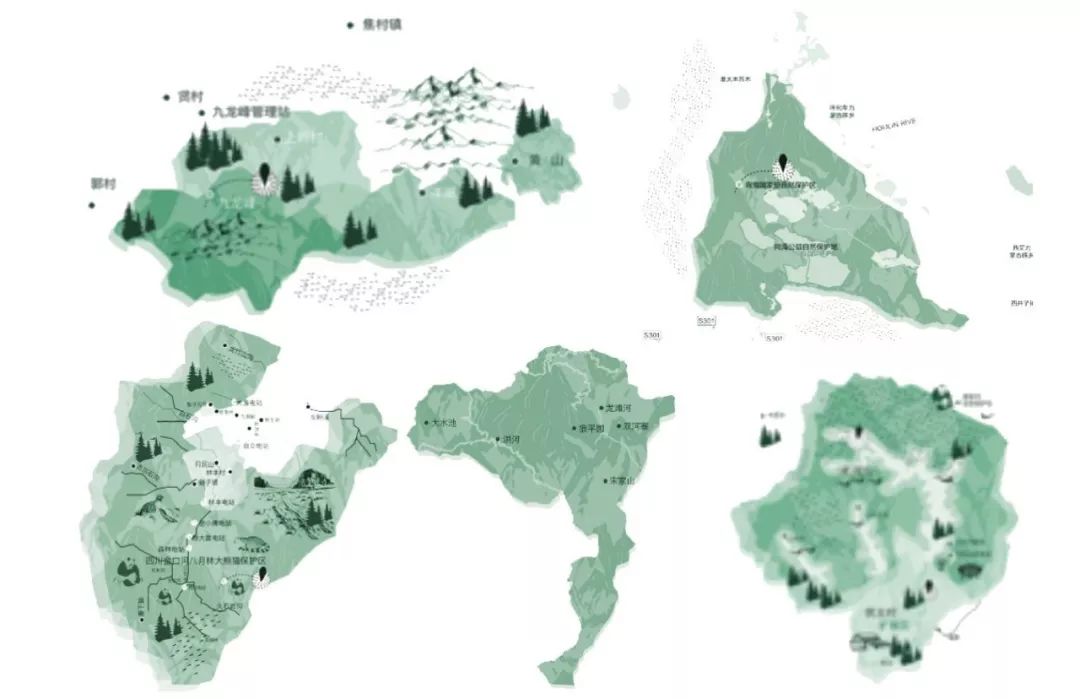

在这个契机下,我认识了桃花源。桃花源基金会是在全国范围内筹集社会公益资金,拉着自己组建的民间队伍,在全国保护着五块自然保护地,共四百多平方公里。

这个团队加上CEO一共才二十个人,我一看挺好的,有实力、扁平化管理、在大自然工作,还可以看到野生动物,挺好玩的。

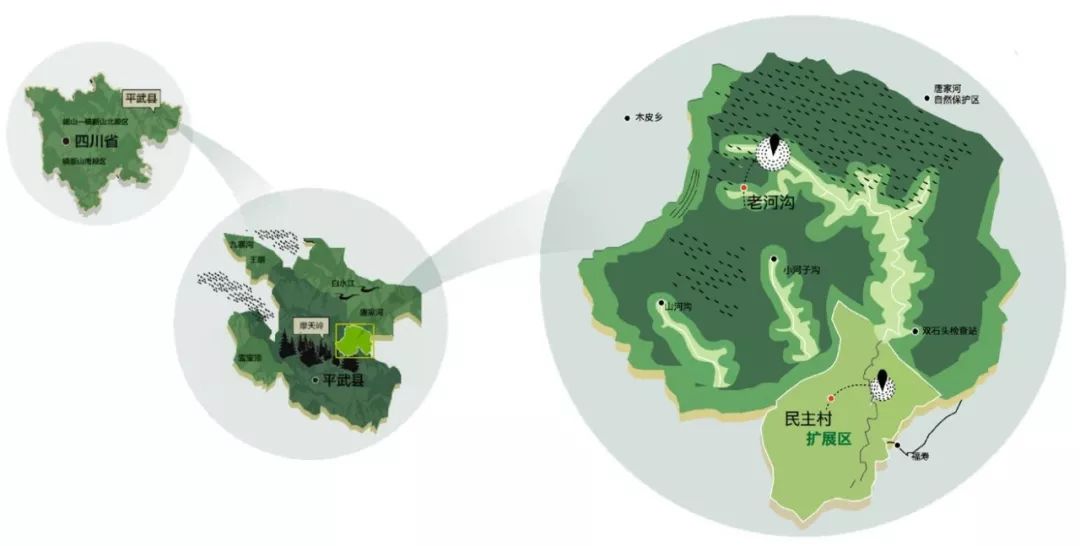

到了桃花源之后,我得到任务“你先到荒野里面泡一泡,看你能做什么事情”。于是我就到了老河沟。

老河沟在四川平武,是大熊猫之乡,以前它是一片国有林场,一共110多平方公里。在这大片的原始森林里面,除了大熊猫以外还栖息着羚牛、红腹锦鸡、川金丝猴等国家一级保护动物。

该怎么保护动物呢,其实一开始我也不太懂。我到老河沟之后发现其实特别简单,就两件事,一件事是巡护,外一件事就是监测。

巡护是发现排除保护区里的人为干扰;监测是为巡护做服务的。监测收集到的情报,形成保护策略,最终回到巡护工作里。

比如说我在秋天的时候通过监测发现有很多大熊猫在这里约会,但是我又发现有很多人会到这里挖药,这个时候我就知道,在秋天我应该重点到这片区域里面,排除人为干扰,防止人进去打扰到大熊猫。这样看似很简单的工作,是由我们的巡护员去执行的。

这群看着眼神很犀利的大叔,看着虽普通,但实际上都是一群狠人。他们之前有的是伐木工,在山里挖药,在山里烧炭;还有一个是之前猎杀了大熊猫,蹲了大半辈子牢刚被刚放出来的。这么一群人干巡护,抓他们以前的同行都是个中好手。

我们年轻人只能在山上滑着,他们很轻松地就能跳下去。他们可以很轻松地发现猎套,顺着猎套一遛把它们一网打尽。

看到这个摩托车,在什么时候停在了什么地方,他就能判断这个人是放蜂的还是盗猎的。

这个很普通的棍子,他一看就知道,这家人喜欢用这种带叉的棍子抓蛇。用他们的话说“这些手段都是我们当年玩剩下的”。这就是巡护工作。

除了巡护以外,我们还要做监测。一般做保护,巡护和监测其实是分成两拨人做的。这样获取到的信息,就存在两批人的脑子里面,实际上反馈是非常低效的,我们为了让工作更加有效,干脆让巡护员也做起了监测。

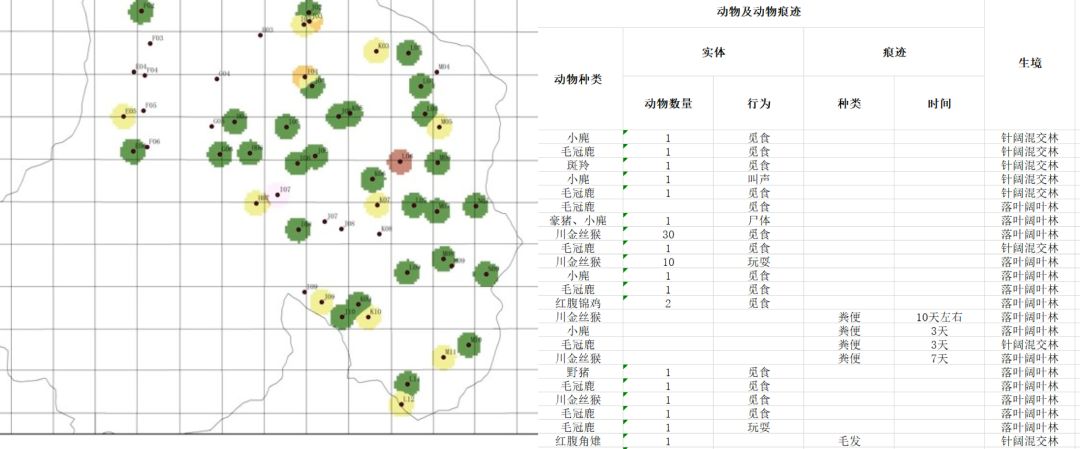

除了山上排除人为干扰之外,他们还要在山上眼观六路耳听八方,听到动物的叫声,看到动物的粪便、脚印、毛发,这些都要马上停下来,用GPS打点,记录信息。

除此之外他们还要在野外安装红外相机,要定时换电池、收卡。

以前只会抡油锯挥斧子的大叔们,算是把数据收集的工作做起来了。

当然光收集是不够的,还要录到电脑里做成图,但是叔叔们的电脑知识不够多,复制粘贴都有点搞不清楚,一下子要求他们去分析数据,有点强人所难。

在2018年的时候,发生了这样一件事,大叔发现一辆摩托车停在路边好几天了,这说明摩托车的主人待在山里好几天没有出来了。根据经验判断,这个人不是进去挖药就是进去盗猎了。如果是盗猎,进去这么长时间肯定就是大案件,但是我们不知道他到底去哪个方向了,去哪搜他。我们就说拿历史的数据分析,看他到底有可能会出现在哪里。

但是我们发现以往的这些纸质表格和红外相机的数据,根本没有完全录入电脑做成图,那我们的情报实际上是没有了。大叔们就只能在车里面等着他。

于是他们就在冰冷的环境下顶着大风,最后轮换着蹲守了48小时,终于把人等出来了,是个挖药的人。

经过这些事,我对这些大叔越来越敬佩。他们为了做好这个工作,非常尽心尽力。

但是理智告诉我,这不是一个好的保护手段。即使有了这些年轻人,但因为他们不仅要巡护,每个月还要面对上百张巡护表格和上万张的红外相机数据,很难真正地把这些数据转换成有用的情报。他们只能重复着以前的工作,变成新一代的大叔。

所以就在2018年年中的时候,我们就找阿里云来合作,开发了一整套老叔叔们也能简单使用的智能巡护和监测的系统。

这套系统搭配了巡护终端APP。大叔们只要用会用微信就能用APP录入系统,纸笔、GPS和照相机等设备都可以不要了。通过终端盒AI,他们就可以把数据一键上传到云平台进行分析了。

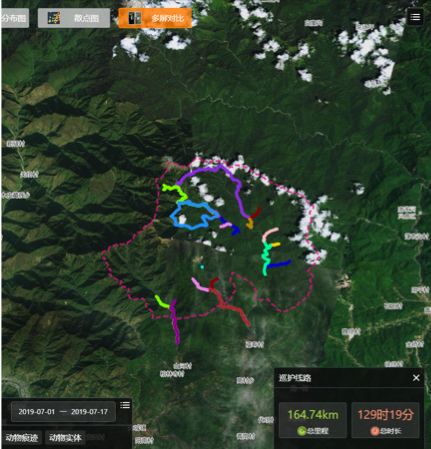

这些数据分析出来就是两张图,一张是这个巡护路线图。

以前做这样的图,需要一到三个月不等,现在只需要10分钟就能完成。他们能更快地看到自己的巡护成果,有更多的时间思考复盘。

系统的技术实际上并不是我感觉到最自豪的,让我觉得最自豪的事情,是这些大叔们。因为有了这套工具,他们也更愿意经常在一起拿着图来讨论下一步工作应该怎么开展,他们商量出来的保护策略,就能直接通过系统留存到平台里,到了下一个季度或者是更远的时候,我们就知道,以前我们到了这个时候,就应该干什么工作了。有了工作的延续性,整个巡护队就有了更加职业化的氛围。

以前经常有人问我,你们这个月的巡护工作量怎么样?动物保护得怎么样了?我就会很尴尬地说,你等等,我算算,我下个月告诉你。现在有了这套系统,我们可以很快速地统计出这些数据。

比如说2017年,我们的大熊猫通过红外相机拍到的数量,从196张变成了576张。

通过这些快速的数据分析,我们也清楚地能够意识到自然也在悄悄地发生着改变。

巡护员这个群体非常小众,甚至人社局名单里根本就没有这项职业,很多人对他们的工作完全不了解,也没有途径了解。但有了技术,短短六个月,我们就带着巡护员大叔把原来不为人知的工作搬到了云上。在未来,会有更多的观众在云上能看到我们保护区的现状,有更多的外部专家能及时了解到保护区的需求,有更多的外部力量能够参与到自然保护的工作当中,陪着我们的老叔叔和小伙子一起做好自然保护工作,让动物安居乐业,同时让每个人都有机会说出,我为自然保护贡献出了一份力量。

本演讲来自 一席with阿里云【Tech for Change】主题演讲特别场。8位讲者分别来自天文、建筑、医疗、野生动物保护、国际人道援助等不同领域,围绕“科技有温度”这一主线,分享技术如何帮助与支持社会公共事务发展。