02 “女性”,如何在文化工业中凸显

我今天选择的一个更具体的命题,是我们看一看今天的文化工业、今天的文化生产、今天的流行文化时尚的发生和制造,在这其中,女性的角色有没有变化?性别的再现有没有变化?

而所有这些变化,对于一个女性主义者,对于一个思考女性议题的女性学者来说,它意味着什么?换句话说,这一系列的变化,究竟是一场与革命相伴生的进步,还是这场变化同时伴随着怪诞的、逻辑的坠落或者倒退?

新文化、新技术,新的文化生态、网络空间,究竟打开了越来越多的女性的逃逸之路,还是布设了越来越多的陷阱,使我们不断地迷失和陷落?

事实上,到结束的时候,大家会意识到我没有明确的判断,或者说我拒绝做出明确的判断。

其实,自西方现代历史开启以来,自100年前中国的现代化进程开启以来,自五四时代女学生做为一个全新的社会形象,和男学生、新青年们一起涌上街头以来,女性的议题就始终是社会的最大议题之一。

但是女性议题也始终伴随着社会的进步、女性的倒退,女性的进步、社会的倒退,或者社会进步的同时,一部分女性在进步,而另一部分女性在坠落。

回到刚才的前提,因为女性是人类的一半儿,所以女性势必分布在不同的国家、民族、种族、区域、阶级、肤色的议题之间。每一个关于这种议题的讨论,如果缺失了女性的层面,它会是一个伪命题;而一个隔离了所有关于对阶级、对种族、对民族主义、对革命和战争、对历史与现实、对进步与倒退的整体性的思考的女性命题,也许不一定是伪命题,但它却可能是一个具有陷阱性的命题。

最常见的一个陷阱就是:

某一种女性认为,自己可以代表女性的整体和女性的全部。

当然,类似这样的讨论,马上要面临另外一个困境,就是始终有男权主义者,坦率地说我更喜欢用的一个词是男权沙文主义者,也就是社会主流的保守的道德主义者,他们会利用女性是人类的一半、女性是千差万别的,高阶级的、年轻的受过高等教育的得天独厚的成功女性,和沦落在底层的残疾人的年老的边缘的女性之间,没有共同之处,来作为一个取消女性命题的“逻辑”的借口。

所以谈论女性命题,我们要面对的是十面埋伏,但是没有应对十面埋伏的准备,也不足以去处理女性命题。回到我的讨论,我们会看到20世纪21世纪之交、21世纪最初的20年当中,一个突出的变化是:

女性生产者以极强的力度、以极高的数量、以极为迅猛的发展势头,开始在整个文化工业、文化生产当中涌现、凸显。

我只举几个例子,每一个例子都包含它各自的历史脉络、文化语境、文化过程,跟大家分享一个女性对于文化生产的介入,和女性在整个大众文化生产、流行工业、时尚文化当中的主体地位的非常清晰的凸显。

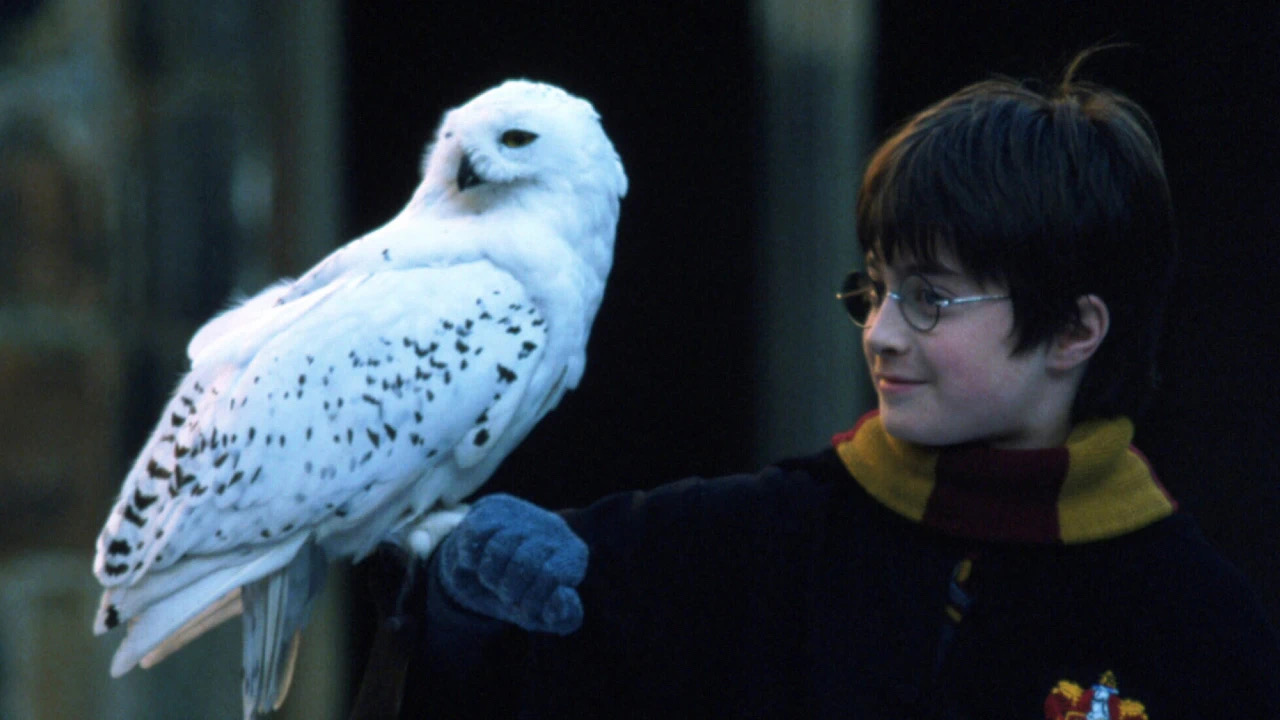

一个名字,大家可能会非常熟悉,J.K.罗琳。J.K.罗琳的系列小说《哈利·波特》,及由她强力主导的系列电影的拍摄制作,形成了十几年的一个特殊的全球文化景观。

《哈利·波特》的作者J.K.罗琳

夸张一点说,J.K.罗琳的《哈利·波特》,它在全球范围之内盘活了阅读这个似乎已经消逝了的文化习惯,对纸质书的阅读,对长篇小说的阅读,对多卷本长篇小说的阅读。

同时,这个系列电影,它使得已经被遗忘、被边缘化久矣的英国演艺界、英国文化工业,全面地借助好莱坞,再一次出现在流行文化的前台。

这个系列电影,使得英国文化工业再一次出现在流行文化的前台

同时,J.K.罗琳经由《哈利·波特》把自己造就,或者说把自己放置到全球的富豪榜名单上。

她是今天时代的成功者,于是她的故事是一个20世纪之末最有力的励志故事:一个单亲母亲、一个无业女性、一个在冬天花不起取暖费的女性,在咖啡馆中创造了一个传奇故事。《哈利·波特》的传奇故事,也是文化书写、文化工业的传奇故事。

第二个例子是继J.K.罗琳而生的,是突然之间在欧美流行的一套长篇小说,《暮光之城》。

我印象最为深刻的是,在拉丁美洲秘鲁、亚洲的泰国的大超市当中,看到本地文字版本的《暮光之城》,看到电影的DVD热销。

《暮光之城》中的吸血鬼书写

当然这一次,由此引发的叫做“吸血鬼女巫团”的故事,其实它凸显了或者提示了一个在英语文学当中始终存在的、某种程度上由女性主导的,我们会叫奇幻文学的脉络,就是吸血鬼书写。

如果我们深究的话,吸血鬼书写是一个关于性别的书写,是一个关于性的书写,一个具有性幻想意味的书写。

它携带着男性的恐惧,携带着男性对于整个现代社会、现代文明的外来者、内在的外来者的恐惧;也携带着资产阶级男性,布尔乔亚男性对于自己妻女贞洁的担忧。

所谓吸血鬼之吸血、吸血鬼之初拥,本身带有破处的意义,它因此充满魅惑又令人恐惧。

那么由此会引申出一个很重要的女作家,只是在她创作的全盛年代,还不是一个女性在文化工业当中涌现的年代,就是安妮·赖斯(Anne Rice)。

安妮·赖斯,美国作家,以吸血鬼题材小说闻名,多部作品被改编成影视作品,包括《夜访吸血鬼》《吸血鬼女王》等

1994年的一部好莱坞著名影片《夜访吸血鬼》——如果回到我的专业,在电影文化工业当中,那是一个非常重要的时刻。那是吸血鬼题材脱离恐怖片这个B级片的永恒定位而进入到A级制作、豪华阵容、一线影星的时刻。

而今天腐女们用她们的眼睛很容易辨识出,其实它又是一个同性恋情的故事,甚至是一个同性家庭的故事。

《夜访吸血鬼》是一个同性恋情的故事,甚至是一个同性家庭的故事

《暮光之城》之后,非常奇特地激发了又一轮女性写作者引发全球流行,数十种文字的翻译、不同年龄段的阅读、不同社会身份的人们的阅读,就是所谓的《五十度灰》。

更有趣的是,这本书不需要深究大家就会知道,它原本是一部《暮光之城》的同人写作,因为遭到了暮迷们的围剿,认为它OOC(注:out of character,认为同人作者书写的角色不符合原著设定的一种评价),认为它亵渎了、玷污了、偏离了原作,所以作者一气之下取消了吸血鬼设定、改变了人物的姓名,把它作为一本独立的小说出版,而且造成了可媲美于《暮光之城》的流行程度。

那么它其实凸显了今天女性在文化工业的前景当中涌现的一个重要的、潜在的、此前不可见的线索,也就是战后始自美国的同人写作,女性阅读的同人俱乐部,所谓的slash,或者今天在中国会被称之为耽美(同人)的这样一个亚文化的书写线索,是如何浮出水面、如何进入到了传统的主流的文化工业和文化生产的脉络当中。

(注1:当代中文网络社群中的同人一词,意指建立在已经成型的文本(通常是流行文化文本)的基础上,借用原文本已有的人物形象、人物关系,基于故事情节和世界观设定所做的二次创作,有小说、绘画、视频剪辑、歌曲、游戏等形式。同人一词源自日语,原意为志趣相投的人。

注2:Slash,完整为Real Person Slash,即“真人耽美同人”,以真人形象为出发描写的同性人物之间的情感和互动作品。这种同人通常依托于明星偶像的粉丝圈存在,常见于娱乐圈偶像团体内部CP或体育圈等。RPS的禁忌性与争议性很强,需要顾忌因为对人物关系的想象而惹怒到涉及的真人,被亨利·詹金斯称为是“粉丝圈的黑暗的小秘密”。同时,也存在着娱乐公司专门用这种娱乐消费方式来诱导粉丝的情况,即“官方卖腐”,提供一些可以理解为亲密关系的互动材料以诱发粉丝对二人关系的想象与推崇。

以上注释源自《破壁书》,词条由郑熙青编撰。)

而事实上,当这样一个同人文成为了全球畅销文本,当然也是旋生旋灭的流行时尚的同时,我们会看到:

曾经作为女性亚文化的,所谓的Slash、Boys' Love、耽美,开始作为一个新的文化生产的增长点,作为一个新的流行趋势、一种新的禁忌之恋、一种新的欲望表达,甚至开始成为了好莱坞的新的表达来源,或者新的经济增长点。

如果我们再换一个角度,我们会看到:在亚洲,也是在战后七八十年代之交,开始出现了一批个人身份是家庭主妇,或者个人身份是part time(兼职)的工作者的女性,她们开始形成了日本流行文化工业的一个特定的脉络,就是所谓的少女漫,所谓的轻小说。

这些少女漫和轻小说,明确地以女性消费者为诉求,开始营造生产女性的白日梦、女性的性幻想。

少女漫和轻小说,营造生产女性的白日梦、女性的性幻想当然,也是在这个脉络当中,生长出了所谓BL这个特定的书写脉络和书写方式。

再往后推,非常有趣的是,我们大家都曾经经历了韩流的涌动。在这里我要区分韩流,基本不包括韩国电影,韩流主要是在流行音乐、偶像经济、韩剧的意义上,标志着它的全球流行。

正是在韩流的全球涌动当中,在韩国出现了中年家庭主妇作为主要成员的庞大的编剧队伍,于是非常有趣:

由女性编剧所营造的肥皂剧、通俗剧、家庭伦理剧当中,开始伴生出了一种男明星,一种迎合女性观看欲望的,满足着女性的性幻想和性别幻想的男性的偶像形象,开始涌现、开始构成,一种开始是东北亚的、后来逐渐冲击到全球的新流行文化。

著名的女性主义理论家劳拉·穆尔维(Laura Mulvey)的结论似乎失效了。因为主流的电影工业、电视工业建筑在一个视觉结构和权力结构之上:男人看,女人被看;男人行动,女人作为行动的对象、行动的承受者。

(注:劳拉·穆尔维在电影理论中提出了“观看本身就是快感的源泉”的观点。电影播放的场景就提供了一个有效的窥视的空间:银幕作为观看客体在光亮中展示,观众作为观看的主体处在黑暗中注视。观众和银幕之间形成一种“看”与“被看”的关系,主流电影中展现给观众看的客体通常是女性。观众要么通过男主人公的视线和他一起观看、占有女主人公,要么通过银幕展示的女性脸部、双腿等特写镜头直接观赏女性。在观看中,观众(男性)力得到释放,从而获得窥视的“视觉快感”。)

而在日本流行文化工业之中,我们今天会称之为女性向脉络之中,在韩国这样一个女性的编剧团队以一个征服世界的姿态出现在屏幕之后的时候,突然,一种新的欲望结构涌现了。

同样各种八面来风冲击之下的中国,这样的一种文化变化,率先在网络书写、网络文学当中发生。于是在我们的大量的女性书写的言情小说之间,在所谓的确认为女性向的,女性书写、为女性所阅读,而阅读者不单纯是阅读者,她们不仅在网络(收费)的制度当中成为具有高度的谈判资格的介入者和谈判者,而且她们会以各种各样的同人画、同人歌、同人视频的方式,参与这样一个文化生产过程。

那么所有八面来风的汇集:在中国,一边是所谓女性向的女性书写、腐文化的流行、双男主剧的热爆;另外一边,从图画的另一个角度望去,流量经济、粉丝经济开始成为中国文化生产市场当中最被关注的、最强有力的、最快速的资本流动的路径。

当然这个时候被改变的,不仅仅是文化生产、消费文化、流行文化当中的性别结构或者性别位置,它同时改变的还是一种关于消费与生产、关于生产者与接受者之间的曾经非常清晰的分野的消融。

每一个消费者不仅在消费,而且同时在贡献流量、在生产。

今天当你对某一种现象深恶痛绝、愤而投身于网络战争的时候,对不起,你在为你的敌手贡献流量。这意味着他的资本的滚动和资本的升值,准确地说,是股价的升值。

同样的现象出现在流行文化场域当中,也出现在社会生活的方方面面。但是当我们进行这样的描述的时候,我们是不是要回过头来限定一下,“女性”。

出现在哈迷和暮迷之间的、《五十度灰》的热爱者之间的、骄傲地或者隐秘地享有腐女快感的、幸福地消费着双男主的、幸福地加入到各种各样的偶像文化,或者沉浸式地嗑CP的,所有这些女性,我们去指的究竟是哪一个社会群体?

BBC《神探夏洛克》中的双男主模式

很简单,她们当然是生活于都市的、很多时候是大中型都市,年轻的、掌握新技术的、受过足够高教育的,更重要的是拥有消费能力的女性。

所以,当我们说女性介入文化生产,女性开始引领和主导文化生产的时候,当我们说女性开始改变她们消极的、被动的、作为欲望客体、作为行为客体的永恒的被动位置的时候,我们要再次回到这个被主体化的女性,她们的主体位置何在?使其主体化的力量何在?

在跟大家分享了这样一个变化,这样一个对于流行文化生产、流行文化消费的观察之后,我想跟大家分享一些问题。

这些问题也许可以再一次地跟大家共享关于突围与落网、关于进步与倒退、关于引领着妇女解放的方向及其可能,以及女性整体地再度被推回历史地平线之下、甚至要被葬埋在历史地平线之下的,这个复杂矛盾的今日现实,以及今日现实当中女性的自我思考。

首先一个非常有趣的问题是,我们会看到女性的主体浮现,女性在文化工业当中的这种越来越中心的、越来越具有新鲜感召力的这样一种角色,它的赋权过程是怎么完成的。

刚才我已经回答了这个问题,大部分朋友也知道这个问题的答案,就是通过消费能力。

通过后援会,可以在多么短暂的时间之内集合起多么巨大的一个金额数,通过粉丝们的热爱、粉丝们的努力,可以怎样迅速地把他们在排行榜上推向高峰、刷新历史记录。

我不想简单地对这个问题提出一个左派式的质询。左派式的质询会是:这是少数人的特权,这是金钱的拥有者或者是阶级的高阶者独有的权力。

我不想简单地提出这样的质疑。当我们真切地在中国的流行文化、中国的影视剧当中,看到了这样一个欲望结构反转的时候,女人看、男人被看,女人的欲望主导着银幕形象、镜头语言、镜头组接、镜头再现的时候,我想问的是:

女性对男性的欲望观看,和男性对于女性的欲望观看,应不应该有所区别?

如果说男性投向女性的欲望目光,是一种把女性像钉死蝴蝶一样的物化的过程,那么女性投向男性的目光,难道也是如此吗?

我们用特写镜头去切割他们的身体,我们用欲望的目光,去固化某一种想象的投射。

那么,这和我心目中的女性议题和女性主义,某种意义上,不相关。

因为在我心目当中,女性主义的前提是反本质主义,女性主义的前提是尊重差异,女性主义的前提是,尊重男性与男性之间的差异、女性与女性之间的差异、男性与女性之间的差异是平等的,而不是,我有钱、我有权,我就可以把对方客体化的这样一种努力。