“北大博士后与家人失联20年”,背后的真相究竟是什么?

原创: 遇言姐 遇言不止 2019-12-29

[

一个是生命走到尽头的老迈母亲,一个是至死不肯相见的中年儿子,这桩悲剧却无法用非黑即白的标准去评判。

——遇言姐

本月初,某报社刊登了一篇新闻《北大博士后出国留学20年未与家人联系, 病危母亲想见他最后一面》。

已知事实是,王博士1987年考上了苏州大学,后赴中科院物理研究所就读博士,1997年又在北京大学做博士后,1999年去日本学习交流,之后又从日本取道美国,现是亚特兰大一家科技公司的技术人员。

至于王博士为何多年没有联系家人。

新闻稿件单方面采用了王博士家人的说法—— 王博士的家庭十分贫穷,王博士嫌弃自己的出身,王博士不让父母来北京参加自己的婚礼,出人头地的王博士拒绝帮补贫困的家人,之后就是长达20年的失联。

▲图文无关

虽然,报道的最后并没有给出结论,而是引用了王博士舅舅的话:我们家里人实在是想不通,他为什么会做出这样的选择?

但 “北大”、“博士”、“出国”、“失联”、“母亲病危”,“不肯回应”,这些暗示性的语言足以勾勒出一个飞黄腾达后与穷家撇清、六亲不认的“不孝子”。

果然,报社的新闻发出后,各路媒体跟风报道,评论区全是对王博士的谴责和谩骂,什么“狼心狗肺读书人”、“精致不能太利己”,说什么的都有。

媒体的报道要有两个以上独立消息源交叉印证,这是一条新闻界的基本守则。

更何况,在视频中,王博士的舅舅明明提到了:“此事有隐情。”

在王家“寻儿”期间,王博士的同学、老师也不曾向这个家庭透露过王博士的联系方式。

原本对王博士的舅舅很热情的前岳父甚至用“骚扰”来形容前亲家。

20年失去联系,王博士的家人在采访中只谈到孩子不肯回家探望,却丝毫没有问及王博士这么多年在国外是否安好。

也就是说,王博士并非“失联”,而是主动“断联”,而这个断联的原因,他家里人是知道的,但是不愿意说出来。

对于这些明显疑点,记者却选择性忽视,一味强调王博士家贫、母病、失联20年,字里行间都在暗示着当事人不孝,却没有真正调查过这个家庭中到底发生了什么,以至于王博士决心与至亲死生不复相见。

《北大博士后出国留学20年未与家人联系, 病危母亲想见他最后一面》这篇文章掩盖事实,使得舆论发生偏向。

而读者受情绪和心理的影响,没有耐心了解全面事实,就基于刻板印象和固化心理,仓促下结论。

迎合和消费受众的刻板心理,突出新闻事件中的对立因素,造成戏剧化、惊悚化的传播效果,如今连自媒体都不敢这么玩了,自诩专业的纸媒却接过了噱头,着实不应该。

更离奇的是,这家媒体还自作主张在微博上贴了“寻人启事”,呼唤网民转发扩散,希望“王博士能接收到家人的声声呼唤”。

丝毫不考虑这样做会给当事人带来什么样的不便和影响。

王博士不是失踪而是断联,你连基本的事实都没理清楚,就把当事人的大名挂墙头,这难道不是侵犯个人隐私?

互联网时代找个人能有多难。

果然,有“热心”网友将王博士从LinkedIn上刨了出来,把人家的头像、单位、电话公之于众。

遇言姐说,人家不想现身,你们掘地三尺,这些“热心人”倒底是在助人为乐,还是感动自己,享受居高临下的参与感、道德感、说教感?

在多方打电话联系王博士未果后,王博士通过朋友传话:希望家人不要再通过媒体寻找自己。对于外界的质疑,他只说了7个字:“清官难断家务事。”

眼看着一场网络批斗就要展开,前天,有人在论坛中发长文回顾始末。

文章很长,充满细节,大致写了以下几点:

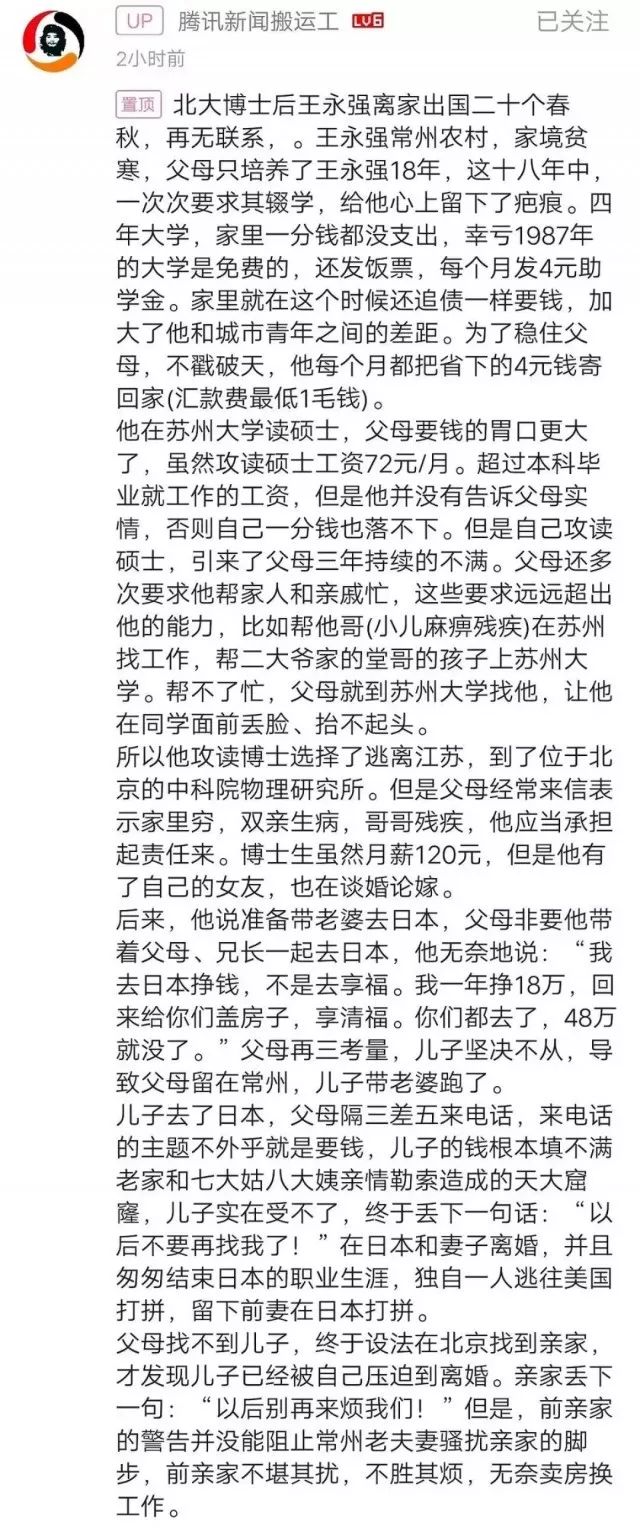

王博士的父母培养了儿子18年,在18年中,多次要求其辍学,给他留下了伤痕。

上大学,王博士的父母没有出钱,王博士靠着学校发的饭票度过了4年,并且攒下每月4元的助学金寄回老家。

王博士的舅舅也证实,王博士读大学时没有冬装,穿的是老师脱下来的毛衣。

家贫也就算了,整个求学期间,王博士的父母不仅一直跟儿子要钱,更提出了一些超出儿子能力的要求,比如替家人和亲戚找工作,帮堂哥的孩子上苏州大学。

王博士要是不帮忙,父母就去学校找他。

为了逃离父母,王博士研究生毕业后选择去北京读博。

结果呢,在王博士准备携妻子去日本学习之际,父母非要他带上老两口和哥哥一起走。

王博士安抚父母,表示自己挣了钱会给家里盖新房,父母才放他成行。

王博士到了日本后,父母继续追着要钱,王博士填不满亲情勒索的窟窿,跟家人断绝联系。

这一段,王博士的舅舅也有印证,他在视频中提到,王博士的父母最后一次给儿子打电话是在1999年,因为家中困难,让他寄一点钱,贴补一下家用。

王博士回复:“以后不要再来找我了。”之后就断了联系。

遇言姐说,这个帖子的真实性待考,不能作为直接证据引用。

不过有两点是可以确定的——

第一,王博士家中真的很贫困。这一点,20年前的《常州日报》就有报道——

王博士家中只有3亩田,没有正常经济来源,两间草屋家徒四壁,父亲靠卖老鼠药赚一点零钱,一个月中要有十多天吃杂粮,唯一值钱的家当是扶贫单位赠予的一台彩电。

第二,王博士的父母的确纠缠过儿子。以至于初见面时对舅舅热情接待的王博士岳父母,后来对王家寻子表现得十分冷淡,甚至用了“骚扰”一词来形容前亲家。

在20年中倒底发生过什么,这就只有当事人才知道了。

一个是生命走到尽头的老迈母亲,一个是至死不肯相见的中年儿子,这桩悲剧却无法用非黑即白的标准去评判。

从遇言姐的角度来看,更多的是同情与哀叹。

王博士于1969年出生在常州农村,上有一兄一姐,哥哥还是残疾。

那是一个全中国有着8000万赤贫人口的年代。

所谓“赤贫”,不是在网上买山寨运动鞋的拼多多用户,而是“劳动所得维持不了基本生存”的人。

小时候的王博士从垃圾箱里捡别人丢掉的铅笔芯写字,读高中时为了节省路费肩扛大米、咸菜,步行50公里去上学。

对于这样一个难以维持基本生存的赤贫家庭,无论是指责父母要求儿子辍学, 还是指责父母“吸儿子的血”,似乎都是不近人情的。

▲图文无关

另一方面,王博士并非天生凉薄。

从1987年到1999年,本科到博士后的12年间,在王博士拿着本科4元/月的助学金,研究生72元/月,博士生120元/月的工资时,也曾不断的资助家人。

如今他选择跟原生家庭断绝关系,社会应该允许并尊重他的决定,而不是煽情、臆测,大搞道德绑架,制造舆论压力,发什么“全球通缉令”。

1911年,密苏里大学新闻学院院长瓦尔特·威廉制定《报人守则》,其中提到:

有益的求真求实的观念高于一切。避免受本身偏见所左右及他人偏见之笼络。勇于打抱不平,但不为特权者的要求或群众的吵闹所惑。

我国的《中国新闻工作者职业道德准则》也提出,不可隐匿真情,任意拔高,道听途说,合理想像。

而眼下,媒体的做法却是——往湖里投一个炸弹,把湖底的鱼炸出来,至于鱼自己是不是想出来,炸出来后会不会遍体鳞伤,却没有人关心。

一个常州农村的赤贫家庭,走出了中科院的物理博士。

即便这不是一个令人振奋的励志故事,至少也不该成为一场由“北大”、“博士”、“失联”、“不孝”等关键词构建的狂欢。

而对于,这件悲剧的前因后果,遇言姐着实无法置评。

只能说:消除绝对贫困和提高国民教育将是本世纪最大的壮举。

本文图片均来自网络

-END-

|