|

三

自律使我自由

在葛亚坤看来,自由职业,才是世界上最不自由的职业。

毕业后,他进入了一种“不断折腾、反复试错”的状态。每半年换一次工作的他,最终得出结论,“我不适合需要与人沟通协作的工作。”

加上从小热爱写作,他萌生了以此为生的想法。

辞职的第一个月,葛亚坤把自己关在家里,写了近十篇小说。最短的一万字,最长的快九万字,全部都投给了豆瓣阅读。

很快,他成为了豆瓣阅读的签约作家,有了第一份相对稳定的收入。

葛亚坤在豆瓣发表的部分小说

受到鼓舞后,葛亚坤为眼前的自由之路打造了一个“完美计划”:

一边写小说,支撑理想;一边写外包稿件,维持生计;一边准备考研 —— 如果几年后小说还不火,这不读了个研究生吗?可以换个更好的工作嘛。

事实证明,退路太多,也等于无路可退。

2017年的夏天,葛亚坤独自憋在通州宋庄的小房子里,一边写作,一边考研,一边还房贷。周围既荒凉又没有WiFi,日子过得清贫又苦闷。

各种欲望撕扯着,然而最令他焦灼的,还是存折上的数字一天天见底。

葛亚坤16年在通州买了房子,屋里家具很少,窗外有一大片荒田。

某天,他看见一个新媒体写作群在招外包写手,五六千字的稿子,稿费一千。葛亚坤很快就加了对方。

进群后,他发现一共有20多人报名。更没想到的是,通过层层筛选和反复修改,这篇稿子后来竟然耗了一个多月。

“我因为内心焦虑,又不想前面的付出白费,所以一直硬着头皮修改一遍、两遍、三遍……”

不断有人退出,但葛亚坤咬牙坚持了下来,他得到的修改意见从“从头改到尾”变成了“局部措辞和逻辑问题”。

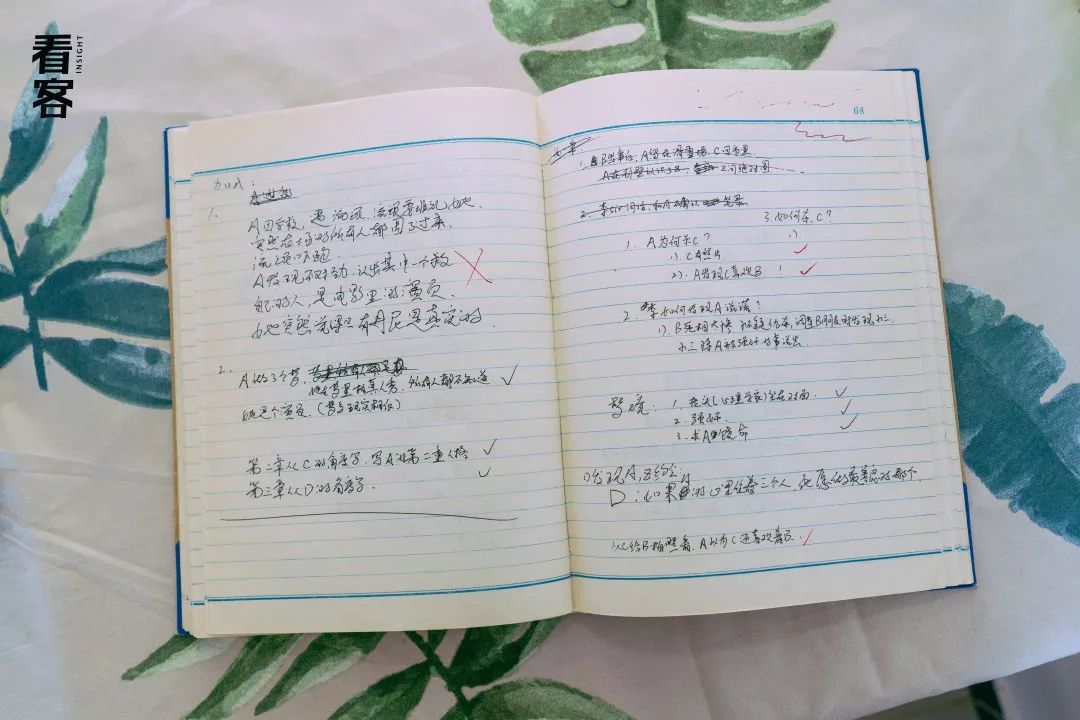

葛亚坤的写作笔记。

一篇稿子完工,第二篇又来了,甲方依然严格。最后中间人顶不住了,干脆让葛亚坤直接跟“甲方”对接。

他才发现,一篇稿子的稿费原来是3000元。

再后来,葛亚坤在一个知识付费APP上看到了自己的文章,署名是所谓的“甲方”。他才明白,不过又是一个中间商赚差价而已。

葛亚坤养了一只小猫,每天陪着自己。

这一次,葛亚坤直接给APP的负责人发了邮件,很快收到了回信。沟通好前因后果后,对方同意按照一个字一元钱的价格与他合作。

阴差阳错地,葛亚坤多了一份长期、稳定的收入。

不过,考研是预料之中的惨败,“说实话,有种解脱的感觉。”

不给自己喘息的机会,葛亚坤马不停蹄地投入到了小说和稿子的写作之中。

仅一个多月,他就写完了7篇稿子,效率是一般写手的3倍。完稿的瞬间,他常常整个人都处于麻木状态,连说话的力气都没有。

“每一天,都在与欲望、选择、灵感、品控等魔鬼做斗争。”

葛亚坤的2018年的年终总结里写道。

葛亚坤喜欢在写作的时候点蜡烛,能够让他安静下来。

后来,厌恶了机械式写作的葛亚坤,开始重新调整自己的节奏:一周六天,从早上八点写到晚上八点,有时会拖到凌晨。

如今,七七八八的稿费加在一起,他从最初的难以为计,达到月入数万。

“我现在一天工作三小时,也能月入一万,但我不允许自己只写三小时。”

焦虑更是如影随形。他常常失眠,担心甲方突然解除合同,担心稿子过了不审,担心无法平衡理想与商业的关系……

再后来,这种焦虑融入了他的骨髓,成为了生活的一部分。

“至少每天都能做自己喜欢的事情,不用处理复杂的人际关系,还可以靠写字换取粮食。”

采访了50多位自由职业者后,林安发现,和那些打拼多年的70后80后相比,在辞职这件事上,90后要果断得多。

失败率也高得多。

她建议,在冲动裸辞之前,不如先评估一下试错的成本:

1、不上班也能生活1年以上的存款 2、已验证的变现技能 3、严格管理时间的自控能力 4、未来一年的清晰规划和目标

如果暂时还不能满足这些条件,不如先老老实实上班。待到时机成熟时,再去追寻自由也不迟。

毕竟,“当一个人抽象地晃荡过,就再也没法具象地上班了。”

采写 林安 | 摄影 李晶 | 编辑 小胡

|