老舍走了,但北京胡同里的人还在努力生活2018-10-18 陆波 大家

导读似乎让人拨开岁月厚重的书薄,如见漆黑夜里豆灯一枚摇曳闪动,虽说凄惶,但生命活得艰辛、坚韧,而且还有一股热腾腾的鲜活气。

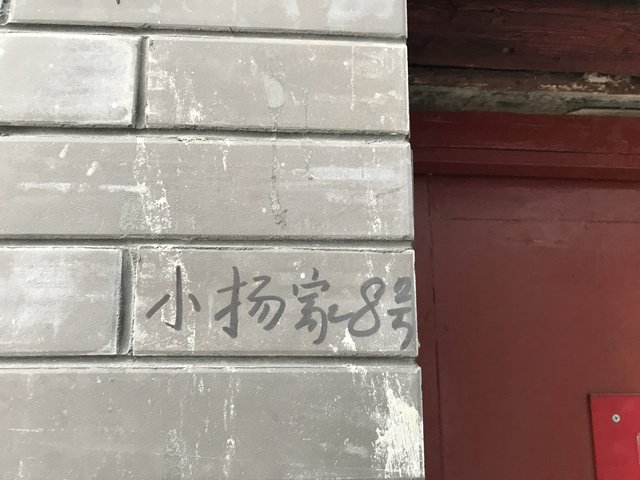

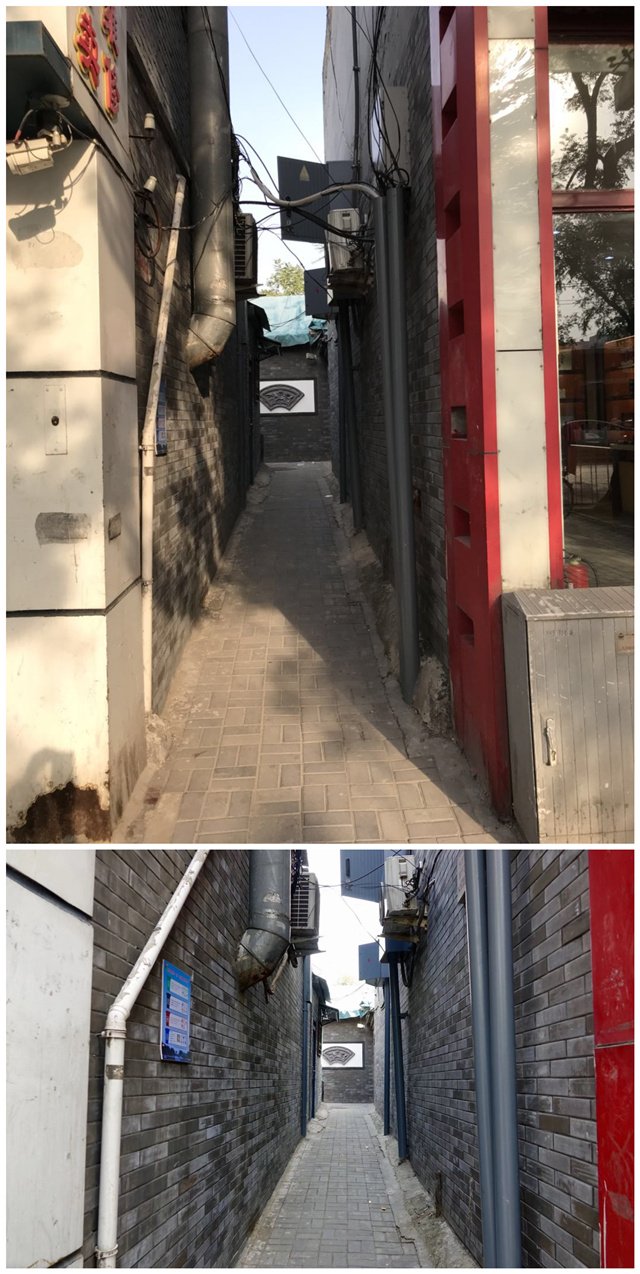

我上初三的时候,正住在新街口南大街111号一栋二进四合院里,路西。每天早上我会去路东,招呼小杨家胡同把口外临街的赵姑娘一同上学。为啥叫她赵姑娘?因为她看着比同龄人更成熟丰满,说话也讲些老话儿老理儿。她家住临街的小红门房子里,推开门便是大马路了,那时候有111、105电车,还有31、22路公交车通过,新街口南大街是一条繁忙热闹的大街。 我当时在读老舍的《正红旗下》,文学杂志《人民文学》上连载的。可我并不知道,老舍笔下的旧京风土人情故事就发生在马路对面,发生在赵姑娘家小红门后面那条细窄的胡同里,那条胡同就是小杨家胡同。 现在细算起来,我读《正红旗下》时的1979年,距离书里面描写的时代已过去80年,80年的变化并没有使那里的建筑道路面目全非,胡同一律是灰色的,狭小,虽说还算整洁,没有今天蚕食空地和私搭乱建,但房屋破旧,好多屋顶盖着苫布,门楣久未粉饰,尤其在家家还要生煤取暖的冬天,清晨烟气弥漫,鼻涕、手指甲盖都是黑色的,真的灰暗且呛人到令人生无可恋。而我的同学赵姑娘,梳着及腰的粗辫子,说话带着特有的京片子,老话儿特多,好像也是个旧时代的人儿。 多年以后我回想起来,如果赵姑娘家是几辈在这里的老住户,《正红旗下》、《四世同堂》、《小人物自述》、《老张的哲学》这些老舍作品里,是不是也有她家老家儿的影子呢? 没错,今天的小杨家胡同就是当年老舍的出生地,他作品里多次提到的北京胡同市井——原名“小羊圈胡同”。“小杨家”估计是雅化后改的名,应该是1949年左右。 老舍在《四世同堂》里这样描写这条小胡同:“说不定,这个地方在当初或者真是个羊圈,因为它不像一般的北平的胡同那样直直的,或略微有一两个弯儿,而是颇像一个葫芦。通到西大街去的是葫芦嘴和脖子,很细很长,而且很脏。……穿过‘腰’又是一块空地,比‘胸’大着两倍,这便是葫芦的‘肚’了。‘胸’和‘肚’大概就是羊圈吧!” 老舍在这里说的“西大街”就是今天的新街口南大街,把着胡同口的红房子原来是赵姑娘家,把着出口南侧没多远是一间公共浴室,1970年代末还是这一带老百姓除尘去垢的地方,今天赵姑娘家变成乐器行,浴室变成了一个洗浴住宿的小旅馆。 2018年的夏末,我从护国寺金刚殿沿护国寺西巷向北找,找到大杨家胡同,顺着走,在一个三岔路,左手一条狭小的胡同就是小杨家胡同,它呈西南走向,曲折着有四五个弯,总长度不足百米,总共只有12个院落,都是灰砖灰瓦,有些人家搭起来小二楼。据我的观察,除了10号院像是个杂院,其他,似乎都是独院的私宅。这胡同本身依然细窄,今天同样进不去车子。 小胡同幽静齐整,仿佛时光倒流,百年光阴似乎定格在夏末的午后。但与《四世同堂》里的描述还是有很大改变。 按照老舍的描写,我大致能猜到“葫芦胸”——略微宽一点的地方,但这里早被加建改变了面貌,加建的房屋只是留出三块砖的道路,除去拐角略微宽绰一点,“胸”的位置只能个大概。再前行,宽阔些了,但多出一个门牌号——甲X号,这个院落必定是在原来的空地上增加的。过了甲X号,便走到老舍的出生地——小杨家胡同6-8号(原小羊圈胡同5号),恰恰就是那个“葫芦肚子”。院门朝西,对着加建院落和一块赫然开阔的小场子,如果说“葫芦胸”、“葫芦肚子”是早先羊群圈养的地方,应该就是这里了。百年来这里的面貌还是改变了一些,住宅侵占了一些道路和公共场地,如果今天再圈养,估计圈不了十几只了。不过这个地方的确实像小杨家胡同的社交小广场,人们可以略微滞留,交流个家长里短。可以想象旧时北京人,《正红旗下》里面的老实父亲、勤快母亲、尖酸姑母、懂事而有眼力界儿的二姐,游手好闲大姐夫、爱抬杠的大姐婆婆、精明漂亮的福海二哥、正派的山东大嗓门老王掌柜,还有贵族定大爷等等,都曾在此地出出入入,打千儿的,请蹲安的,说着客气话吉祥话,或者风凉话刻薄话。  此地疑似原来的“葫芦胸” 此地疑似原来的“葫芦胸” 推测为当年小羊圈胡同的“羊肚子” 推测为当年小羊圈胡同的“羊肚子” 6号到8号,大致是原老舍出生地——小羊圈5号 6号到8号,大致是原老舍出生地——小羊圈5号1900年腊月二十六老舍“洗三”那天,不下几十位人物来往此地,前来贺满月。连满腹吉祥话的接生婆大拿白姥姥都来了,亲自给老舍“洗三”,末了,还用姜片艾团灸了他的脑门和身上的各重要关节。“据说,冬日里我们的屋里八面透风,炕上冰凉,夜间连杯子里的残茶都会冻上。”可那一天,屋里很暖,阳光射到炕上,照着婴儿老舍的小红脚丫儿。炕底下还升着一个小白铁炉子。 母亲生老舍时为啥昏过去?是不是中了煤气?大姐婆婆和姑母俩老太太抬杠争执,没人搭理虚弱的母亲。以后见面继续抬大杠,成了她俩交往的主要内容。懂事的二姐(真实生活里是老舍的三姐)看着母亲为取回来少得可怜的一点奉银,还有各种赊账饥荒要填补愁眉不展,便巴巴的小嘴说着暖心话:“奶奶(满族称母亲为奶奶),以后咱们多端点豆汁儿,少吃点硬的。多吃点小葱拌豆腐,少吃点炒菜,不就能省下不少吗?”不过,拿了奉银是不是先还上欠账?二姐搭讪着说了话:“奶奶!还钱吧,心里舒服!这个月,头绳、锭儿粉、梳头油,咱们都不用买!咱们娘儿俩多给灶王爷磕几个头,告诉他老人家:以后只给他上一炷香,省点香火!”当年小羊圈胡同贫苦旗人日常生活被描述得栩栩如生。  老舍(1899年2月3日—1966年8月24日),原名舒庆春,另有笔名絜青、鸿来、非我等,字舍予 老舍(1899年2月3日—1966年8月24日),原名舒庆春,另有笔名絜青、鸿来、非我等,字舍予1961年老舍为一部话剧《神拳》在后记里写道:“我们住的小胡同,连轿车也进不来,一向不见经传。那里的住户都是赤贫的劳动人民,最贵重的东西不过是张大妈的结婚戒指(也许是白铜的),或李二嫂的一根银头簪。”可见,当年的新街口众多小胡同里住的都是这样赤贫的普通人。 老舍家住原小羊圈胡同5号院三间北房中东头的一间,他在这里度过童年,一直到14岁去师范学校念书。他未满岁便丧父,母亲慈祥又刚强,拖着四个孩子过活,所以他的小羊圈胡同生活充满贫困和忧郁。他在《除夕,抬头见喜》里写道:“新年最热闹,也最没劲,我对它老是冷淡的。自从一记事儿起,家中就似乎很穷。爆竹总是听别人放,我们自己是静寂无哗。长大了些,记得有一年的除夕,大概是光绪三十年前的一、二年,母亲在院中接神,雪已下了一尺多厚。高香烧起,雪片由漆黑的空中落下,落到火光的圈里,非常的白,紧接着飞到火苗的附近,舞出些金光,即行消灭;先下来的灭了,上面又紧跟下来许多,像一把“太平花”倒放。我还记着这个。我也的确感觉到,那年的神仙一定是真由天上回到世间。”  小杨家胡同8号也是原小羊圈胡同5号的位置 小杨家胡同8号也是原小羊圈胡同5号的位置 现在的6号也是原老舍家5号院子的一部分 现在的6号也是原老舍家5号院子的一部分1912年旧历除夕,新成立的民国政府也要“除四旧”,下法令废除了农历春节,只过阳历元旦。上中学的老舍除夕夜吃完饭必须返回学校,校监很有人情味,笑着许可他回家团聚。回来看到母亲正对着一枝红烛坐着呢,见着老舍,母亲脸上有了笑容,拿出一个细草纸包来:“给你买的杂拌儿,刚才一忙,也忘了给你。”母子好像有千言万语,只是没精神说。早早的就睡了,没有那年的大雪,母亲也没有接神。 老舍讲述小羊圈胡同岁月的平实素朴的文字,今天读来,还是感人至深。似乎让人拨开岁月厚重的书薄,如见漆黑夜里豆灯一枚摇曳闪动,虽说凄惶,但生命活得艰辛、坚韧,而且还有一股热腾腾的鲜活气。 直到有了工作后过了一些年,老舍略微有了点积蓄,便在西直门内葡萄院给母亲买了几间房子,搬离了小羊圈胡同。 现如今,老舍母亲从前居住的房子早已拆除,十几年前这院子里唯一留下的旧物就是门口一棵枣树。说是那时还枝叶繁茂,熠熠生辉,垂下一片浓郁的绿荫。但我此次寻访,已无枣树踪影。 似画片翻动,似走马灯停不下来,年华老去又复生,翻过百年,还在不能停歇的翻着下一页。 我站在“葫芦肚子”张望,半天只见一个收废品的女人趁着这块不碍事的敞亮地界整理她三轮车上的物品,十几户的宅门都是紧闭没有任何响动,再也没有一个行人匆匆而过,有黑白鸽子各一枚在横穿的电线上看风景和岁月。 继续向西蜿蜒而出的葫芦脖子、葫芦嘴,应该是百年未变,还是细长的一条,有人骑车进来,走路的人只有贴着墙目送,它只有三块砖的宽度,没有改变的余地,但都是硬化地面,干净整洁,不似当年那般泥污。只是墙壁上,脑袋顶上,各种飞檐走线和电匣子,各种现代生活的附属物。  狭窄的小杨家胡同百年不变 狭窄的小杨家胡同百年不变出了小杨家胡同向北50米就是大杨家胡同的出口,这个胡同略宽些,不过三人并排走就堵路了,也是不能走车的。同理,当年这里就是大羊圈,也是圈羊的地方。 继续向北过几家乐器行,也是几十米,出现一条可以进车的胡同,这就是“百花深处”了,注意,这个胡同不叫“百花深处胡同”,就叫“百花深处”,我想当年命名此胡同的人,一定是个诗意盎然的人。  胡同口的牌子 胡同口的牌子民国时期出过一本书《北京琐闻录》,如是记载“百花深处”: 明万历年间,有张姓夫妇在新街口南小巷内购买空地二三十亩,种青菜为生。渐渐地有了钱,在园中种植树木,叠石为山,挖掘水池,修建草阁茅亭,使这块菜地成为一个十分幽雅的所在。又辟地种植牡丹、芍药,在池中植下莲藕。夏日,当夕阳西下的时候,驶上小舟往来天绿波之中,香风扑面,真是令人心旷神怡。在黄菊澄香之秋,梅花晴雪之冬,均有四时皆宜之感。当时城中士大夫等多前往游赏。因此北京人称它为百花深处。  百花深处 百花深处这是民国人记录的明朝万历年间的传说,真假不知,算是传闻雅趣吧,不过在乾隆京城图里,这里被标注为“花局”。因为护国寺一带曾经有过几家养花大户,说是养什么活什么,想让它啥时开花它就啥时开花,而富贵人家的一些富贵花植(譬如南方花卉),也会在冬天寄养在花局伺候,逢到过年前再请回家,所以这条胡同是否和一些擅长养花的手艺人有关?也未可知。但在明朝正德-嘉靖时期人物张爵所著《京师五城坊巷胡同集》里,整个新街口地区几乎没有记录,唯一能挨上点边儿的是“宝禅寺胡同”(今天“宝产胡同”)、普庆寺(今天有遗址)、公用库胡同(今天“前公用胡同”)。 到了光绪年间,朱一新所著《京师坊巷志稿》里,记录为“百花深处胡同”,这似乎是第一次记录。 老舍在《老张的哲学》一书里这样描写百花深处:“胡同是狭而长的。两旁都是用碎砖砌的墙。南墙少见日光,薄薄的长着一层绿苔,高处有隐隐的几条蜗牛爬过的银轨。往里走略觉宽敞一些,可是两旁的墙更破碎一些。”这是借书中人物王德(有老舍的影子)之眼看到的百花深处。王德从护国寺出来往北走,看到街东一条胡同,墙上蓝牌白字写着:“百花深处”,惊叹:北京是好,看这胡同名多雅!于是,他认定有隐士住着,就寻了去,结果隐士没找到,看到一蓬头妇人在奶孩子,他认准这就是“隐士夫人”,他听说隐士夫人都是不爱梳头洗脸的。等了半天没见到“隐士”,便落寞而归,并琢磨:“隐士或是死了……人都是要死的,不过隐士许死的更快,因为他未到死期,先把心情死了!” “隐士的心情已死”,读这种句子可以体味老舍敏感而悲观的心境,对于死,他得出不同凡人的结论:可以心先死,遑论身体之物有何重要。这似乎是他文人孱弱表象下可以刚强起来的气节。今天读这段文字,似乎可以明白老舍的“心死”里的深意,他不可能委曲求全到全无底线,他有他的刚烈的原则,当正义与尊严被践踏,谁也别想侮辱他,他自有先把心死掉的抗争。老舍一生漂泊,海外求学教书,因抗战四处流亡,他最后还是回到了原点,回到了他最爱的北京城。1966年8月24日,他在离他的出生地——小杨家胡同,离他母亲曾经的居所——西直门内葡萄院,都超不过几里地的地方,即德胜门外太平湖,像隐士,不,像勇士一样自沉湖底,这不是恐惧的逃避,是对残暴现实的蔑视与否定。 朱一新写《京师坊巷志稿》记录“百花深处胡同”的时间大约是光绪年间中期,《老张的哲学》写的是19世纪20年代的北平,所以这个去除“胡同”二字的时间发生在其间30年左右的时间段里,我推测某位雅趣之人直接把“胡同”去掉,就一直叫“百花深处”了。在北京城,没有后缀“胡同”的胡同,名字还这么美,无出其右了。 今天目测这条胡同东西走向,总长大约超过百米,30个左右门牌号,拐俩小弯儿,向东延伸,和新太平胡同、护国寺西巷相交,继续向东,过护国寺大院北口,直到与护国寺东巷相接为止。可不像老舍笔下写的那么狭窄,有汽车(但似乎都是住户的私车,一般车辆不太敢进来,怕出不去),各种电动车、自行车、行人熙攘不断,也见不到“南墙上的青苔”。 反而我认为,百花深处是具有很典型的烟火气、市井气的北京胡同,有住家,横着路挂杆子晾衣服,有门口种上爬到电线杆子上的喇叭花,有音乐录音房,有私人会所,小设计公司、小酒店,甚至有一个文化创意园。有人家的门楼还雕个坐兽,像是个天马的模样。有的人家,门外垂花绿叶盎然,碎影婆娑。最尽头(我只看到百花深处7号的牌子)有一家小二楼,是一排鸽子房,两位北京大爷背着手在检阅他们天空翱翔的鸽子,有时候和地面走过的街坊有一嘴没一嘴唠闲嗑,并有点戒备的眼神俯视一下我这种东张西望的外来者,这规模阵势,保不齐是信鸽协会里的名人,再看两位爷的气派也是胡同主人的风采。  何处是百花深处 何处是百花深处前些年,台湾歌手陈升写了一首歌叫One Night Beijing,我想当地人听了一定吓上两跳,这英文名和这灰突突的胡同真的很不搭,勉强让我关联起老舍《茶馆》里的金句“人家不说‘好’,说‘好(读hao)——’,真有个洋味儿!”歌里还唱道:“我留下许多情,不敢在午夜问路,怕走到了百花深处。人说百花地深处,住着老情人缝着绣花鞋,面容安详的老人,依旧等着那出征的归人。” 老北京人听这种歌词会听傻,所以只有台湾人,能把百花深处唱的疑似有女魂游弋的花街柳巷,他可不知,庚子之变死在德胜门、西直门城楼下的旗兵,如老舍的父亲,并未远征,他们的父母妻儿就住在几许里的破旧街巷里,听到死讯,也只有哭喊命运的悲惨,失怙的凄凉,抹完泪还得继续缝补粗布鞋,而绣花鞋用的材料都恐怕要好的呢。 所以那年台湾青年陈升,从百花深处的录音棚出来,只为他想象的浪漫而陶醉异乡,便为北京一夜,留下许多情。而那时也是夜深,陈升没遇到放鸽子的爷们儿,他也没见到第二天晴空白日下盘旋的鸽子群,带着响哨一遍遍呼啸而过,歌唱蓝天的美好,也没听闻各种车铃叮咚,大妈大爷各种家长里短。否则,他可以写一首烟火气十足的One Morning Beijing。  鸽子飞过老房屋顶 鸽子飞过老房屋顶 房檐上的坐兽 房檐上的坐兽百花深处也有其妙处,某个小弯转过去,赫然见到红门落叶,斜阳懒散,似乎闪烁着“拐角邂逅”的小情趣,但大的轮廓还是朴实、规整、实用的,并无过多点缀。 说也凑趣,我走到护国寺西巷的时候真遇到了面容安详的老人,当时我正在对着巷子中间一棵老枣树发愣,这树老皮斑驳的足有100多年吧。这时过来一位老大妈,看年岁奔90走了,她看我发愣便搭话说,这树太老了,太老了。我问:“您打小一直住这儿吗?您知道这树有多老了?”她说她原来住路西(指新街口南大街西侧),在宝产胡同上班。后来她不断给我强调在宝产胡同上班,看我好奇,便让我进那个贴着护国寺西巷1、3、5、7四个号牌的院子去看看。我知道那老房子是护国寺原来的“旁殿八”中的一间小偏房,破败凌乱,住了几户人家。出来老人给我手指一划拉,这儿的房子都是原来护国寺的,又指路北一个红门院子:原来那儿是护国寺塔院,有两个塔呢,1949年后拆了。这时我大悟,老大妈见过那两个上世纪50年代就拆掉的塔!我瞎猜哈,她当年娘家在路西,后来嫁到路东边这边胡同,后来家安置在护国寺大院里住,而她不是普通家庭妇女,她在宝产胡同上班。  老人带我去找护国寺塔院 老人带我去找护国寺塔院于是,我赶紧到她指点的塔院原址观察。这里现在门牌号是百花深处17号。不过,我根据尚且清晰的护国寺大院整体轮廓,判断从17号院到信鸽7号院一直向北包括厂桥小学北校区,都是当年护国寺塔院的范围。 护国寺曾经有过辉煌的历史,在现代人的记忆里,寺,早没了,就剩下小吃了。护国寺小吃还是靠老北京特色吸引游客的味蕾。此地初为元代丞相托克托宅邸,明朝间建佛寺,初名崇国寺(北寺)。明宣德四年(1429)更名为大隆善寺。明成化八年(1472)敕名大隆善护国寺。清康熙六十一年(1722),对寺庙大修,名护国寺,也称西寺,与东寺隆福寺相呼应。后来,这两间寺院都沦为著名市集,喇嘛们为求生计,开放寺院引进集市摊位,成为北京城有名的吃喝玩乐加购物为一体的小商业集合地。护国寺有“中殿三,旁殿八,最后景命殿”(《宸垣识略》)。整个护国寺总计五进院,每逢集市,简直就是今天的购物中心、超级市场,热闹非凡。 最后一进塔院,包括两进院,便落在了今天的“百花深处”里。塔院有小山门,门前有小石狮一对,东西各有角门,山门长期关闭,游人均走角门。塔院里的生意要比前几个院落冷清许多,有卖弹弓弩弓的摊位,靠南有一卖胡盐的。西后门内路北有一间不足十平方米的小北屋,门楣挂着“明音斋”的小匾,是卖京胡琴的。塔院东角门内,有一唱京剧的场子,艺人名叫“大妖怪”。塔院西角门内,有个变中国古典戏法儿的。塔院正中有大殿,东西有偏殿,在大殿前有位说唱竹板书《刘公案》的,艺名“小蜜蜂”,以说为主,唱的不多。说竹板书的南边,也就是院中间,是卖茶汤的摊子,大铜壶一把,是个招牌,以茶汤、油炒面儿、藕粉为主,也卖年糕之类的小吃。 塔院大殿东西各有一小门,通往殿后院儿。这里更荒凉,较之前院游人也少,虽也有大殿,但东西没有配殿。靠南边一溜几家卖羊霜肠的,煮熟后卖,热气腾腾,在冷天儿来碗热羊霜肠,连汤带水又暖和又解饿,便宜实惠。西边有一拉硬弓的场子,练武者三十多岁,身强体壮,能同时开五张弓,有时候也表演打弹弓。练拉弓不要钱,主要是卖“大力丸”。(关于护国寺塔院的描述,参见盛锡林《当年护国寺》,发表于北京晚报)  护国寺山门 护国寺山门上述关于塔院庙市的描述基本为晚清、民国及至1950年代初的情形,实际上,虽然看庙喇嘛靠自救生存,大庙破败,但那时期,还是基本保持了明清风貌。老大妈见到的两座佛塔,历代文献均有记录,准确说,应该算是和尚舍利塔。根据记录的敕碑情况看,一座碑为“西天大喇嘛桑渴巴剌行实碑”、一座为“大国师智光功行碑”。这两位都是明代高僧,一位西天僧,一位虽是汉人但游历过天竺和西藏,说明舍利塔均造于明朝。关于智光大法师的生平事迹及其圆寂后下葬地,我曾有专文研究过,他圆寂后应葬于大觉寺塔院,所以这里造塔有可能当时有供奉部分舍利,但主要是纪念他的弘法功德。 至此可知,百花深处并无隐秘或暧昧之情,它也不过是全北京众多胡同中极普通之一。虽然老舍借王德之眼,也没寻到“心死”的隐士,不过蓬头垢面的隐士之妻,脏兮兮求吃食的隐士之子,都隐喻了某种贫穷困顿时代的沮丧之气,不光是物质气也是精神气。而1957年以后拆除了绝大部分大殿院落的护国寺,实际上是标志另一种生活方式的开启,两座塔院里的舍利塔不用一天到晚伴着说书的絮叨,撂场子卖大力丸的吆喝,不过,这清净倒是真彻底了,因为它们两座二百年古塔自己也被拆掉了。自此,平地里再起民居,归了房管局统一调配,欢欢喜喜搬进好多住户。 漫步在老舍先生百年前徜徉的这一带胡同,无论小杨家、大杨家、百花深处、太平胡同(如今叫“新太平胡同”)、护国寺,再远点,到棉花胡同,今天的我回望百年,应该慨叹时光雕刻,世事变迁,但内心深处总觉得有些东西没变,无论指挥鸽子如指挥军队的男人,还是一直怀念着在宝产胡同上班的大妈,甚至高高挂在小杨家胡同高处的葫芦,还有电线上沉静思考的鸽子,这种生活气是永远不变的,人与事只会在时光里打转儿。 至于隐士是不是心已死,胡同的人们未必去关注,至于等待远征人归家的幽幽女子,在今天这年代,发个微信问问就是了,胡同人们还是要家长里短地努力认真生活,无论胡同的道路或者房屋如何变迁。再有,不知道这里有谁是否记得,52年前,有一位曾经这里的老街坊尊贵着自己的心,敬重着自己的尊严,他的心先死了,背朝他的出生故地,走向太平湖。 (本文原标题:从小杨家胡同走到百花深处,岁月在胡同里转圈儿) |