|

后来我们这个项目获了一大堆国内外的专业大奖。其中有一个英国皇家建筑学会奖,是跟以上这些特别有名的咱们国内的项目一块儿获的。

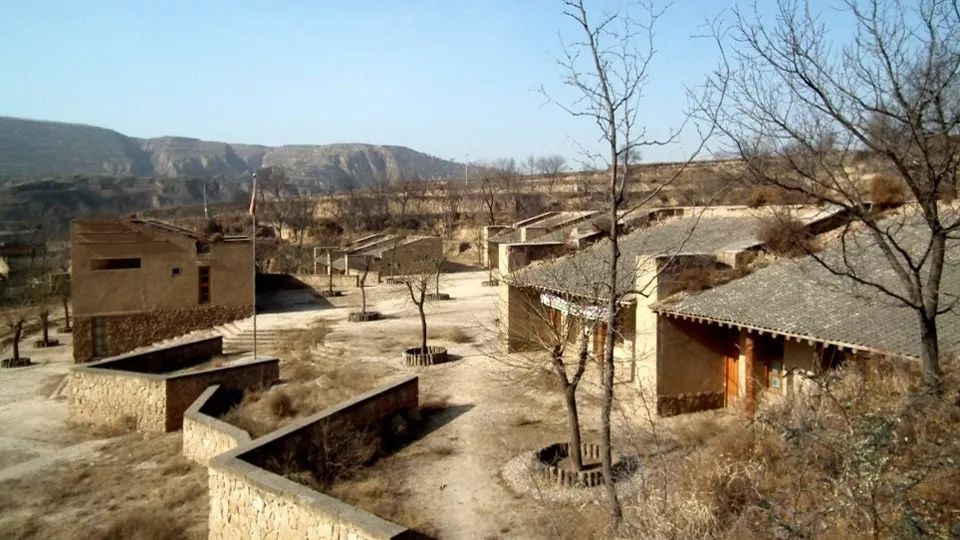

大家看觉得可厉害了,但是,但是……所以还有后话。但是这个学校在建成之后的几年,因为太偏远就被撤销了,所以整个校舍空置下来。直到2010年,我在网上看到有一个记者专门到这个地方去采访,他拍了很多照片发在网上。这张照片是这个样子的。

正因为长期的空置使得很多原本的问题被放大,充分地暴露出来了。大家可以看到刚才很现代的地方,比如说那个墙头,它已经长满了草。尤其再下雨,很多墙皮都被冲掉了。

说明什么问题呢?说明在建造过程中我只是把很多传统的东西发掘出来、学习过来,直接用在了所谓的现代建筑这种设计当中,只是给它套了一个现代的形式,实际上我并没有从根本上去提升、去克服它原有的一些缺陷。 这是在2016年,学校被空置了一段时间之后,村民说我们可以把它重新用来做农家乐,所以他们专门做了修缮。

你会看到原来防水不行的墙头被他们加了琉璃瓦,墙皮也被刷成了白色。当时我的学生看到说,哎呀,村民怎么做这么丑。只有我自己清楚,不应该怪村民,应该怪我自己。后来我慢慢在反思这个问题,实际上我们需要用客观的心态来去看待我们的传统。

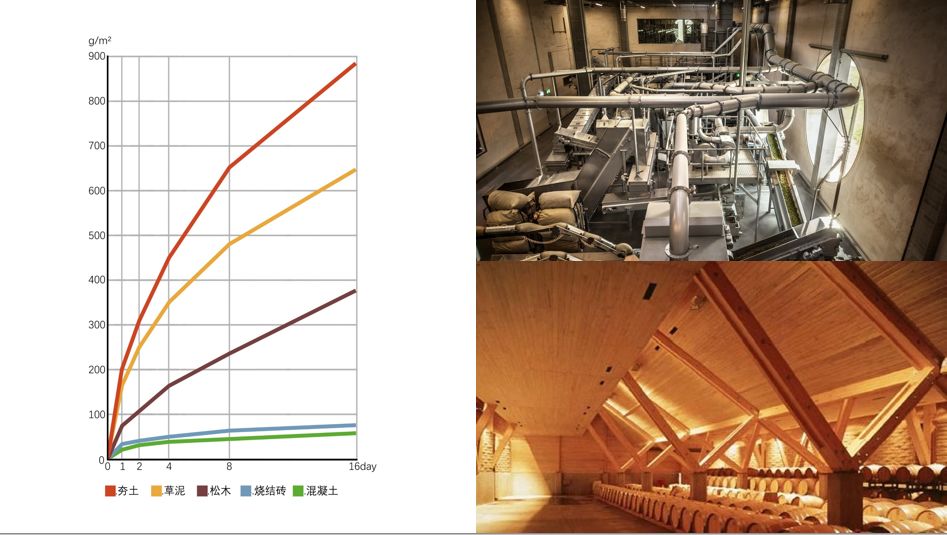

比如说我们的传统生土建造技术,实际上它有大量的优点。比如土墙本身有呼吸的功能,它的室内空气质量往往比我们现在这种房子的空气质量要好,尤其它可以非常有效地平衡室内的湿度。这个图是德国人做的一个实验,他就把夯土的房子拿来跟混凝土房子比对。

我们都知道,尤其在南方,夏天潮湿,湿度甚至能达到100%,你会看到混凝土的房子上面都结了水。科学家做过一个测试,发现如果我把室内的相对湿度从50%提到80%,土墙能够吸收的水是混凝土吸收的50倍,它的墙体表面还是干的,而它的强度只下降了6%,所以非常厉害。

但是不可回避的,传统生土材料有两个致命的缺点。一个是它的材料力学性能不行,第二个它的耐水性能不行。

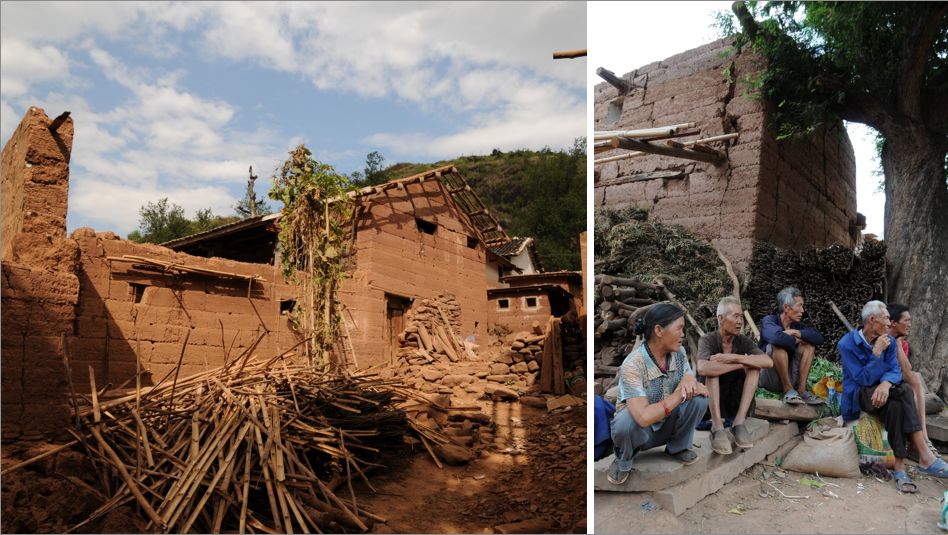

大家都知道,在过去几场大的地震当中,比如说汶川地震,当地倒塌的房子当中有超过一半以上都是这些土房子。也正因为它有这些缺陷,在过去几十年间,当人们一说土房子都说是危房,所以长期以来人们慢慢地把这些土房子当成贫困落后的象征了。 当时在做毛寺小学的时候,我的导师吴恩融教授也发起了一个很有意思的项目,就是帮这个村子设计建造了一座小桥,后来这座小桥引起社会很多的关注。也在香港纪文凤小姐的大力推动之下,我们成立了一个慈善基金,专门发动香港跟内地的大学生深入到贫困农村地区,去帮当地的村民做扶贫的建设工作。

基金会成立之后的第二年,汶川地震发生。当时凉山彝族妇女儿童发展中心的侯远高老师给我打电话说,有一个村子就在会理,是被一条大河给阻隔了,上面只有一座独木桥,想请你们过来看看能不能帮村民做些什么。

后来我们到了这里之后,看到村里面是这样一个景象:房子是西南地区非常典型的人畜共居的夯土合院,在地震过程中很多房子都倒塌了,或者严重坏损。

可是这个村子非常贫困,在当时,一年人均收入只有1000块钱,而震后所有的材料价格翻倍地增长,他们根本买不起。即便能买得起,怎么运到村里来?即便能运进来,原来那些房屋大量的废墟往哪里倾倒?

后来我们发现其实这些还不是最大的挑战,最大的挑战是什么呢?我们后来发现,这个村子里竟然超过70%的村民只识得很少的字,甚至有些村民连自己的名字都写得不太顺。在这种情况下,即便你有一些好的办法,你如何教给他们,这其实是最大的挑战。

所以在当时我就在想,面对这么多挑战,实际上对比下来,他们最为熟悉的、基本上很多男性村民都会用的夯土,可能还是最适宜的一个解决办法。

正因为之前那个学校的一些惨痛的经验和教训,让我意识到我们不能直接地运用那些技术,一定要想办法去改良它、提升它,让它变得更加抗震。但我是个建筑师,我是搞建筑设计的,不懂结构。所以我当时专门托朋友到处打听,终于找到了我现在的好搭档,这位憨态可掬的周铁钢教授。

其实在那之前,周铁钢在新疆就做了大量生土抗震房的试验和推广,非常有建树。当时我们俩真是相见恨晚,因为在那个年代搞生土的人都是孤独的。我们在村子的周边地区也做了大量的调查。

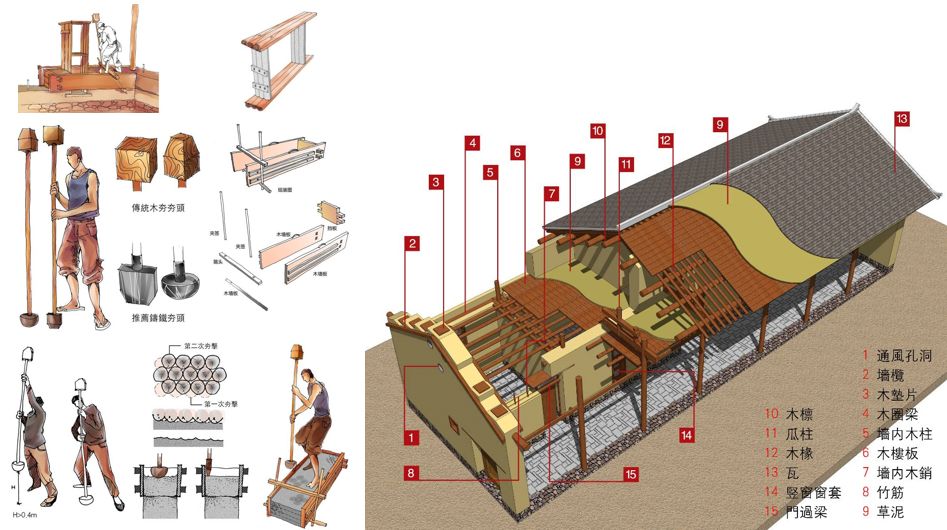

发现一个非常重要的现象,就是那些倒塌的房子绝大多数都是在近几十年新建的土房。而很多过去50年之前、70年之前、甚至80年之前的那些老房子,实际上倒塌的并不多,很多只是一些轻微的坏损。 我们都知道,西南地区自古以来都是地震多发带,而这些传统建造技术到今天还在被使用,它一定有一些办法来抵御地震这件事情。可是当我们看这些新建的房子里面,实际上基本上没什么抗震的措施,甚至村民还把这个房子建得更高更大、显得更气派。所以就像我们周老师说的,这些倒塌的房子不倒才奇怪呢。 后来周老师也基于这些调查的成果,尤其根据现代的抗震理论,对当地这些传统民居的结构进行了一个系统地梳理和完善,同时也把它原有的那些建造工具还有建造流程进行了规范和改良。

比如说像这个:

我们都知道在长城里面能看到很多这种竹子,它就相当于我们今天钢筋的作用,它是抗拉的。实际上很便宜,因为这就是村里面长的竹子,我们直接就用在里面了,它可以非常有效地提升房屋的抗震性能。

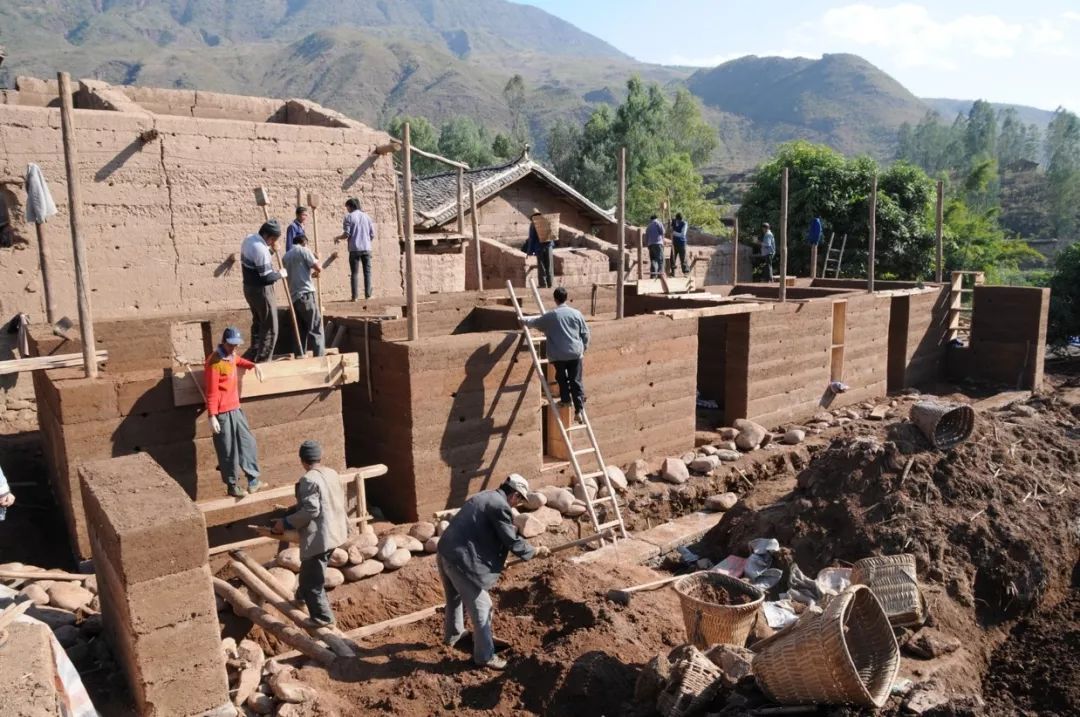

后来我们把这些经验全部做了一些整理,让村民每家每户出一个劳动力来给一个困难户盖房子。在这个过程中,周老师的研究生就住在这个村里,跟村民同吃同住,一起把这个示范房盖成。

因为村民都具有非常丰富的夯土经验,所以你给他稍微点拨,告诉他什么事情必须得做,什么事情不能做,他也很快就学会了。所以后来他们累计只用了几个月,就把村里面的房子都重建完成了。

村民整个盖房子的过程,实际上90%的材料都是可以利用的本地的震后废墟,其实就是村里长的竹子、芦苇这些自然材料。每家每户只需要买少量的水泥、熟石灰,来做基础的防水这些就可以了。

同时那个村里面有非常好的传统:谁家盖房子都邻里互助,每一户只需要雇那么一两个木匠就能把这个房子盖了。

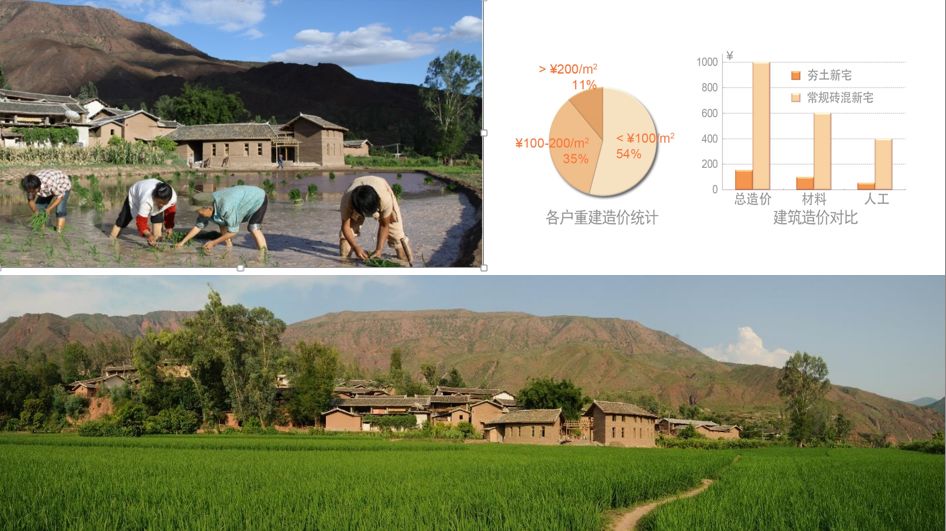

最后根据我们统计,村民们新盖的房子平均造价只有150块钱/平米。而震后因为很多常规的技术都很贵,周围地区造价达到了1500块钱/平米,所以相当于那些房子的十分之一。最便宜的一户房子才多少钱呢,只有75块钱/平米,因为这一户的户主就是个木匠。

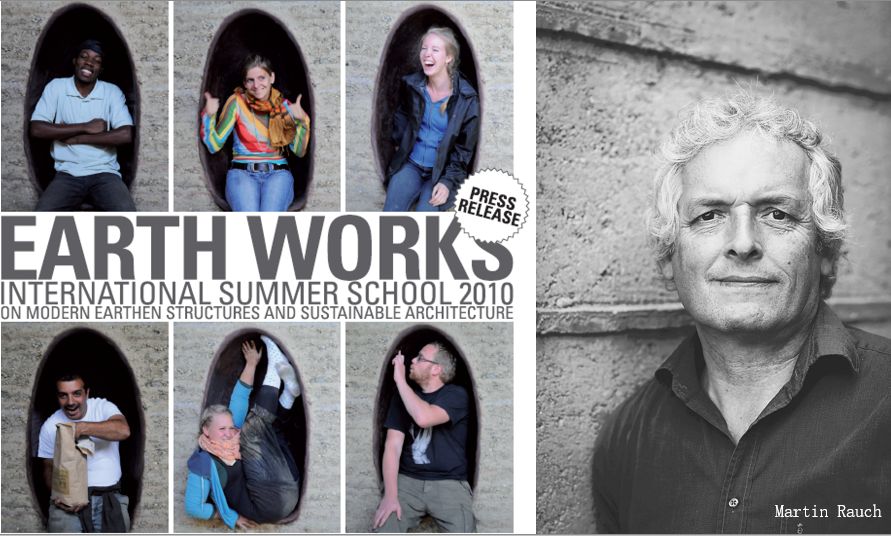

当时这个项目做完我也就博士答辩。答辩完我突然有一天看到香港中文大学的橱窗里有一个小小的海报,是说在奥地利有一个生土建造的工作营。它的带队老师是我仰慕已久的Martin Rauch,我把他誉为生土建筑界的神,因为是他让生土建筑进入到现代建造的领域。

我很激动,然后就申请去参加。当时无止桥基金就专门来资助我去参加那个工作营,那是我第一次真正见识到欧洲非常先进的生土建造技术。

实际上在40年前,当很多科学家在研究绿色建筑的时候,在欧美也有很多建筑师和研究者在研究生土建筑。他们认为生土建筑是非常绿色的一种建造路径。

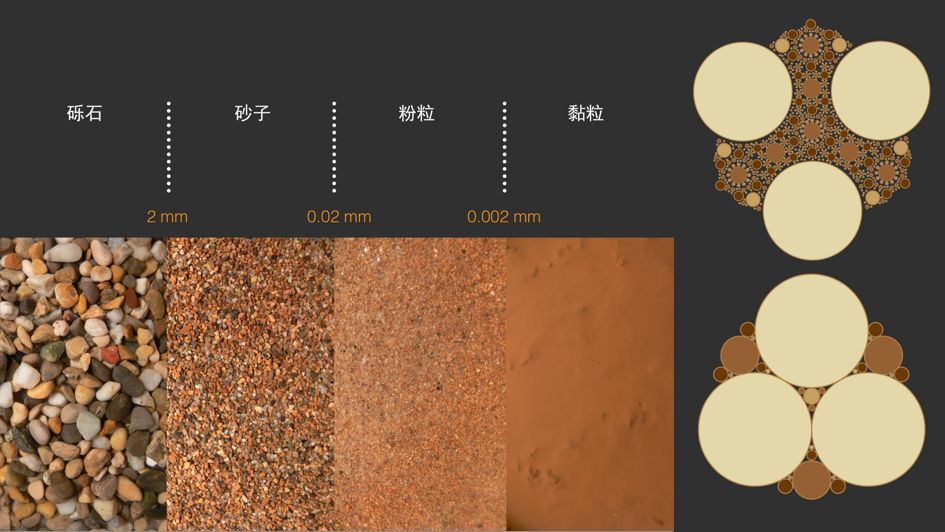

在这里面领军的研究机构是法国国际生土建筑中心,他们在很早以前就通过大量的实验形成了一个非常重要的理论。我们都知道,混凝土里面是砂子、石子儿、水泥,在这里面砂子、石子儿是骨料,水泥是起真正粘接作用的。 而如果我们把一块土挖出来,然后做筛分实验,会发现粒径从大到小是由什么构成呢?由石子儿、砂子、粉粒再到黏粒。黏粒是直径小于0.002毫米的细小的颗粒,它才是在这个里面起真正粘接作用的东西,其他都是骨料,所以跟混凝土的构成非常相近。

如果说我们在任何一块土里面根据它现有的构成,适当地添入一些砂子、石子儿,让它达到一个特定的比例,然后再给予高强度的夯击,它就可以形成一个非常密实的聚合物,石子儿中间是砂子,砂子中间是粉粒,然后整个这些骨料都是由黏粒来进行粘接。

根据我们现在的实验发现,经过这样一个高强度夯击之后,它的抗压强度已经跟普通的砖墙非常接近。而它因为很好的密实度,使得表面的防水性能也得到了极大的提升。在这样一个理论的支持下,过去几十年间在全世界做了很多大量的这种现代建筑的实践。

这个就是Martin Rauch自己给自己盖的房子,非常现代。

这个厨房稍微有点特别,我们都知道土是怕这些油渍的东西,一旦粘上你得把它刮掉,可是不要紧,我们可以撑块玻璃,既可以看见土墙的漂亮的纹理,又可以解决实际的问题。

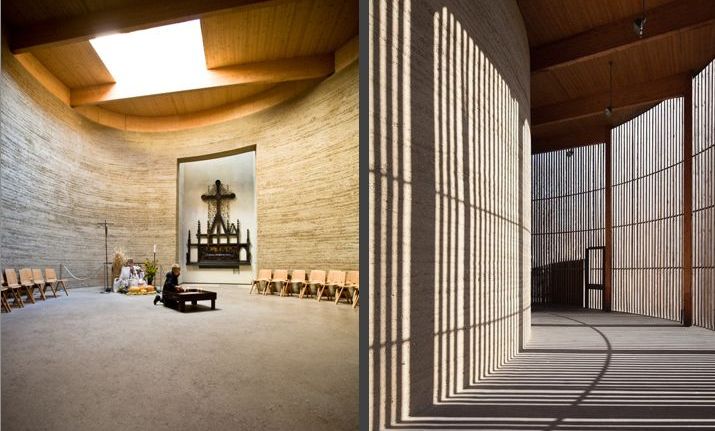

这是Martin Rauch施工建造完成在柏林的一个小礼拜堂。

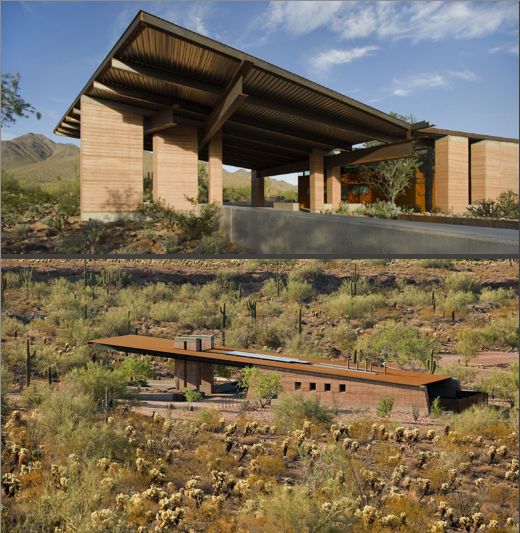

还有美国一位著名建筑师叫瑞克·乔伊,专门在沙漠做这种公共建筑,还有一些别墅,都是用生土做的。

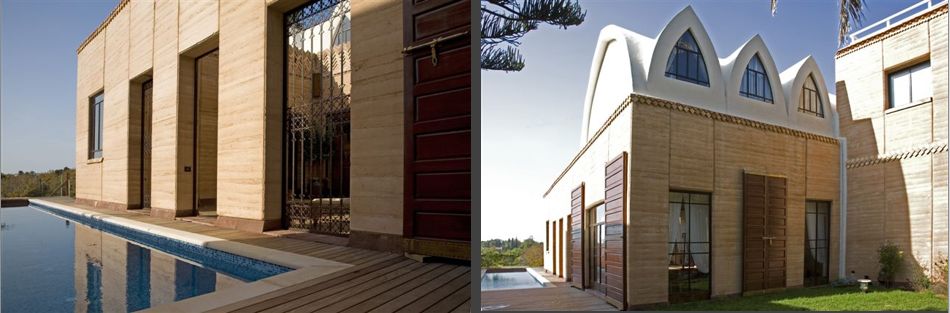

还有伊朗这些清真寺。

这是奥地利一个中心医院。

这家医院它就利用了生土特有的蓄热性能,做了这样一个阳光廊。

白天太阳晒,土墙就不停地吸热,使得廊内其实并不太热。等到晚上周围温度降下来之后,这个土墙就开始慢慢散热了,使得廊里面的温度也并不是特别凉,这是一个非常经典的案例。

还有在斯坦福大学,这也是刚刚落成的冥想中心,也是拿夯土来建造的。

尤其Martin Rauch现在很厉害了,他现在都可以用这种预制的方式来做夯土,等干了以后运到现场把它吊装安装完成,可以做非常大型的公共建筑。

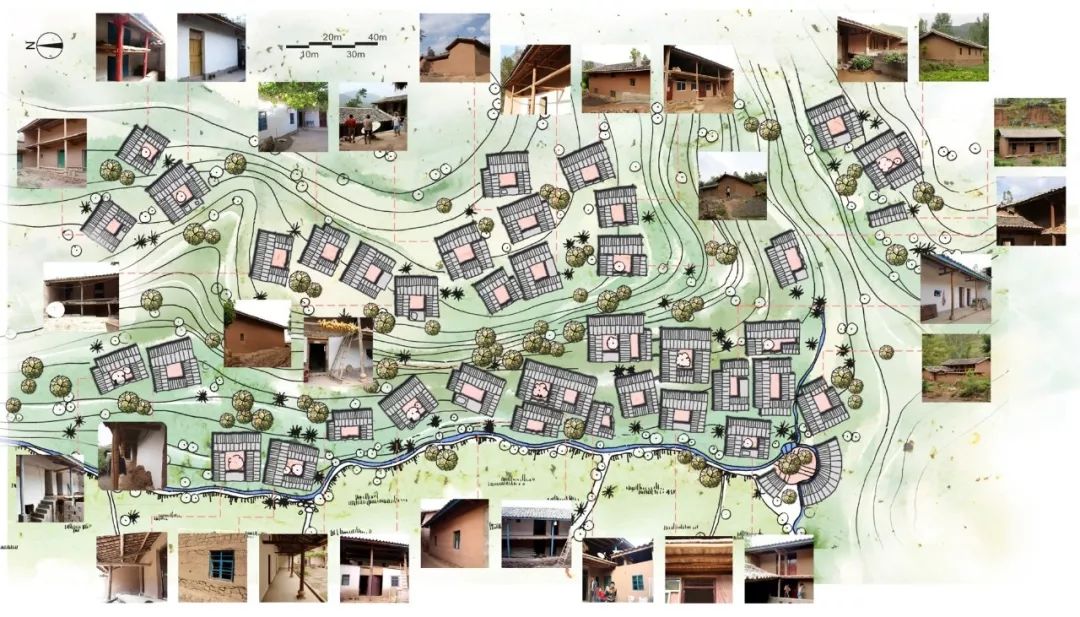

2011年,我在法国做完报告的时候,法国人挺感慨,因为在此之前他们对中国的生土了解比较有限,只知道土楼和窑洞。所以他们当时说,我们可以全力支持你们继续做系统的研究。所以当我回来之后,就在无止桥基金和住建部的支持下又回到了黄土高原,要在这里继续做一个系统的研究。

当时就在甘肃的会宁,一个叫马岔村的小山村为基地来开展系统研究。法国人特别好,先后派了好几名刚毕业的研究生来专门教我们如何去定量地分析这些土,来教一些基本的理论。

当时也清醒地意识到,我们在欧美看到的那些很先进的夯土建造技术,实际上都是建立在当地非常发达的工业体系上,是很难直接把它引入到我们内地农村的。

在这种情况下,我们要面临很多这种本土化、在地化的挑战,其中第一个就是机具系统,因为我看到大量的尤其是气动夯锤,我在国内都没见过。我说老外在哪儿找的呀,我就在英文的阿里巴巴上搜,后来发现,哇,一堆供应商,再一看,都是中国产的。所以我特别感谢马云让我找到了所有的东西,而且比国外便宜好多。第一个问题解决了。

第二个,正因为用了很大力的气动夯锤,传统的这些模板根本顶不住这些冲击力,即便是混凝土浇筑的钢模板也顶不住。

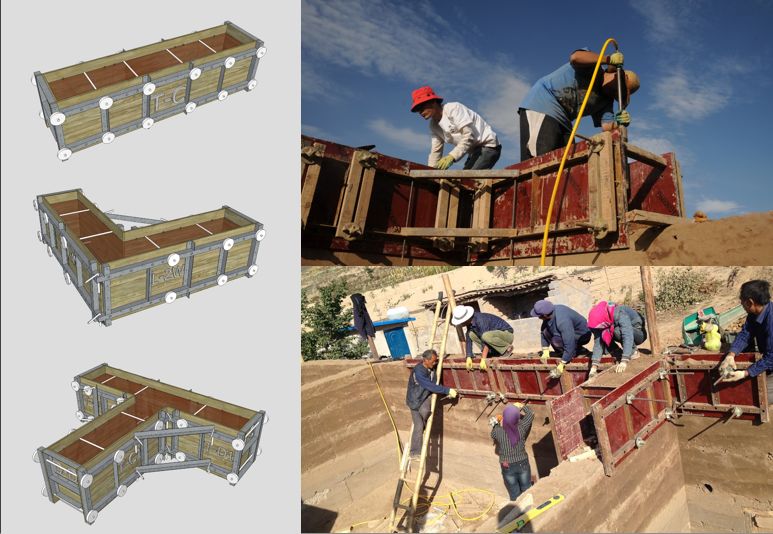

传统的夯土夯房子都是夯完这边再夯那边,很多转角和交接的地方一到地震的时候很容易就闪出去了,所以需要让这些墙体交接的地方整体一次性夯筑。所以后来我们专门利用每个县都能买到的最常规的这些竹胶板和型钢来设计了一套简单的模板。村民可以自由地拼装,可以一次夯击一字型的墙、T型的墙、L型的墙。

解决了这个问题之后,我们实际上最大的挑战是什么呢?因为我们看到了欧洲很多做生土的地方实际上很少有地震。所以我问老外朋友,你们怎么解决这个抗震构造,他说我们很少考虑这个事情。 |