本帖最后由 源济 于 2018-8-26 09:14 AM 编辑

腾讯网 2018.08.23

《延禧攻略》中的头饰制作者 四十余年守护“发髻上的南京”

被称为“发髻上的南京”的绒花在赵树宪的守护下,从濒临失传到大放异彩,现在不仅受到众多汉服爱好者的青睐,还被影视剧组选用做道具。随着《延禧攻略》、《三生三世十里桃花》的走红,绒花也越来越受人关注。

这支发簪是《延禧攻略》中“富察皇后”一角所佩戴的。

古装宫廷剧《延禧攻略》火了,网上再度掀起一波“清宫热”。不少南京剧迷们发现,剧中皇后和其他妃嫔们头上的精致发簪许多都来自于南京传统工艺——绒花,而它们的创作者,正是省级非遗传人赵树宪与他的徒弟们。赵树宪透露,他们为《延禧攻略》剧组制作的绒花饰品,均是参照故宫现有清代皇室发饰收藏款的图片,用色彩丰富的绒夹嵌铜丝进行勾条,再用大大小小的剪刀和镊子来来回回修剪多次,精心制作而成的。(摄影/江川 马义超文字/王缘 《中国人的一天》南京视觉创意中心 腾讯图片&龙虎网 联合出品)

65岁的赵树宪每天清晨独自乘坐公交车,来到他位于南京民俗博物馆的工作室,与徒弟们一起制作绒花。据悉,南京绒花被列为江苏省非物质文化遗产,赵树宪入选省级非遗传承人。早年失去了一条腿,但这对他来说并没有什么影响,他行动自如,正常上下班,甚至还可以独自带着几箱货去外地出差。

南京绒花历史十分悠久,据赵树宪介绍,早在唐代武则天时绒花便被列为皇室贡品。明清时代更具规格,清康熙、乾隆年间为极盛时期。当年南京的三山街至长乐路一带,曾是热闹非凡的“花市大街”,这里是绒花的海洋,经营绒花的店铺盛极一时。当时绒花品种很多,有鬓头花、帽花、胸花、戏剧花等,其中鬓头花最受老百姓青睐。

赵树宪曾是工艺制花厂绒花车间的工人,2008年传统手工业开始得到重视与保护,赵树宪便成为了复兴南京绒花的第一人。一把绒、几条铜丝,赵树宪凭借一双巧手将它们变成各具特色的绒花。算下来,赵树宪与绒花结缘已有45个年头了。

赵树宪的柜子里塞满五颜六色的绒,他解释说绒就是煮熟的蚕丝。这一团团颜色各异的绒是赵树宪特别定制,专门用来制作绒花的。旧时,南京人每逢“一事三节”(婚嫁喜事和春节、端午、中秋节)都有戴绒花的传统,因此绒花有“发髻上的南京”之称。

要保证绒花的精细度,就要整理好绒。首先要将绒的一端固定在架子上,然后用刷子仔细将它们梳理整齐,刷过的绒毛就显得更有质感,制作出来的绒花也就更精致。

赵树宪一手拿剪刀,一手拿着绒条“打尖”。“打尖”,就是将绒加工成绒条,使圆柱状的绒条,变成钝角、锐角、锥体、球体等形状。这些绒条相互组合,形成了绒花的花瓣。“打尖”很辛苦,手要长时间和铜条摩擦,手指磨破皮是常事。

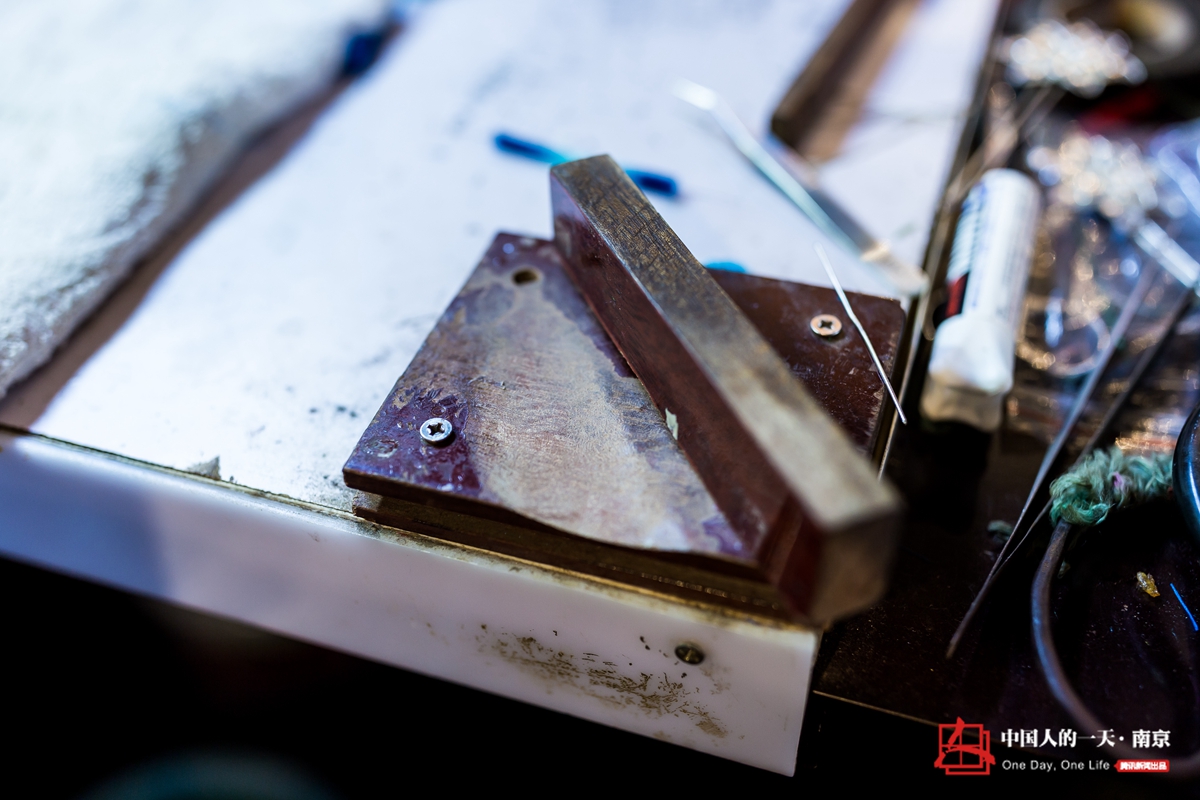

“打尖”还要用到一块木质擀丝板,常年的摩擦让这块木板有了近一厘米的凹陷。赵树宪用心打磨着手里的绒条,也在打磨着自己心中的梦想。女子佩戴绒花在一百年前曾是是一种流行风俗,赵树宪不仅想恢复绒花技艺,还想让女子佩戴绒花再次流行,成为新时代的风俗。

将“打尖”后绒条用特质的熨斗进行熨烫,再用镊子组合在一起进行造型,一片花瓣便在赵树宪手中逐渐成型。想要做出一朵花,就要重复这些工序,做出一片片花瓣……没有耐心肯定是做不出来的。

制作绒花是一项纯手工技艺,耗时长、收益少。设立工作室之初赵树宪一年的营业额只有2000元。为了不让南京绒花技艺失传,赵树宪苦苦坚持,还做了不少尝试。活灵活现的小动物、漂亮的挂匾、意境深远的字画……赵树宪对绒花进行各种创意加工,让绒条变成了独具特色的装饰品。 |