|

腾讯网 2018.08.12

90后哥俩古法制琴订单爆满 一把琴卖到18万

琴是中国古代文化地位最崇高的乐器,位列四艺“琴棋书画”之首,被文人视为高雅的代表。在河南省开封市兰考县郊外的堌阳镇,90后哥俩用古法制琴,借助互联网电商的快车,一把琴买到了18万,客户订单排到了三年后。

25岁的徐亚冲是河南省开封市兰考县堌阳镇徐场村最年轻的制琴师,他的古法制琴仍在延续古琴最原始的制作方式,整个的制作流程有200多道。徐亚冲在敲击板材听木板发出的声音,从而挑选出合适的泡桐木板用来做琴。他把做琴看作一项神圣事业,选材、浸泡、烘干……每一道工序都亲力亲为。(摄影/麦图)

兰考地处豫东平原,北依黄河,风沙、盐碱、内涝“三害”是这个农业县城的贫困记号。50多年前,焦裕禄带领兰考人种下泡桐树,盐碱沙地长出的泡桐,材质韧性足、音质好,是上佳的乐器板材。兰考古琴也逐渐成了当地人增收致富的重要产业。

在堌阳镇徐场村,全村102户村民,70户都在利用泡桐树制作古琴、古筝等中国民乐乐器,国内90%的古筝、古琴和琵琶音板从这里出产,也正因此,它被命名为“中国民族乐器之乡”。

徐亚冲一铲刀一铲刀地将一块整木铲出琴身,琴身铲出后,需要用鹿角霜打磨。古琴的琴面木质相对松软,为保护琴能历经长期的磨损,又兼具传音效果,琴器表漆下必有灰胎,生漆灰胎搭配鹿角霜粉、混合一定比例后刮在琴体表面,待其干燥后打磨,可以最大限度地保证音质的松透度和传导性。

古法制作琴身的过程中,需要在琴板胚子上反复若干次试音,以决定琴板哪块需要打薄,哪块需要留厚。徐亚冲对音色有近乎苛刻的要求,会挨个检查每张琴板的厚薄,及时作出修整。

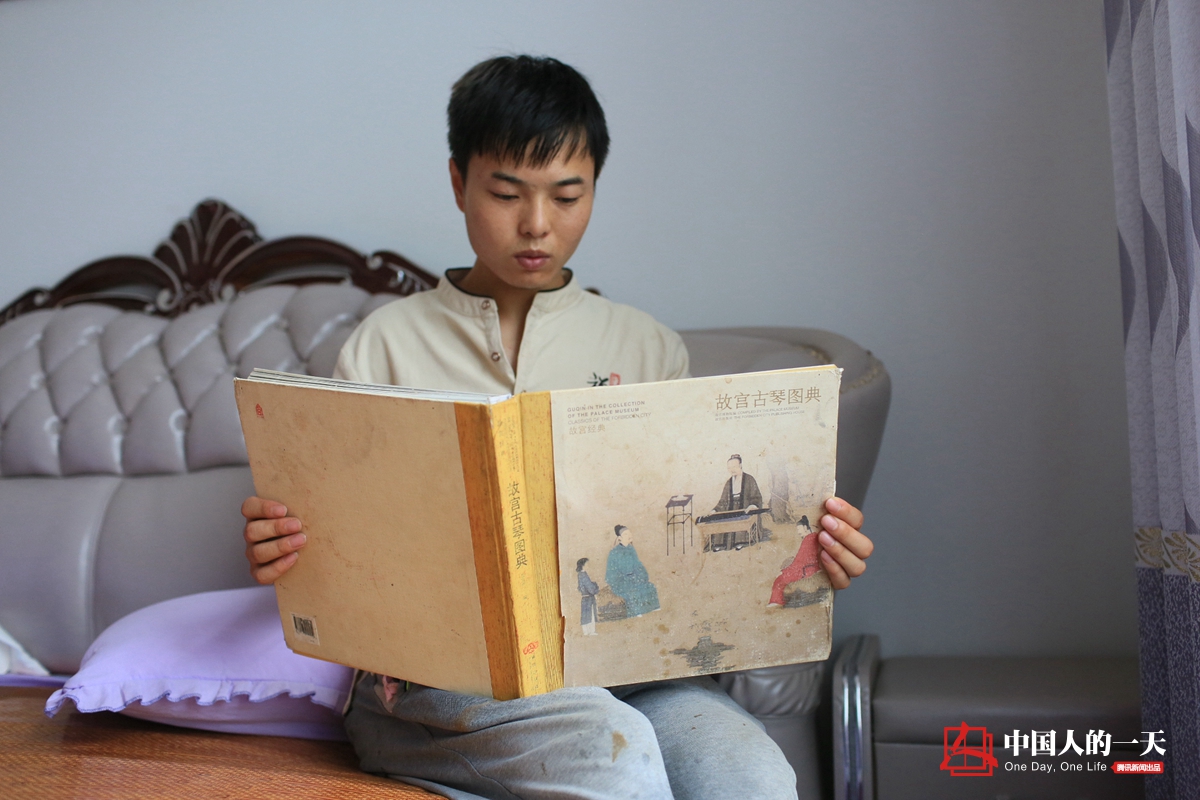

徐亚冲在看故宫古琴图典,学习古人的制琴方法。除了用鹿角打磨琴身,古法制琴还有很多千年流传下的工序:将绿松石碾碎后涂抹在琴身上、用粉末填充泡桐中细微的孔、用麻布包裹用泡桐制作的古琴、用古琴谱印制古琴盖布……在徐亚冲看来,除了对音质音色的追求,古法制作更大的意义是对传统文化的继承。

徐亚冲与古琴的渊源起于北京奥运。2008年夏天,徐亚冲初中毕业,准备辍学打工。8月8日那天,在电视上看奥运会开幕式的他第一次听到了古琴的声音,“当时就惊到了,之前村里很多家做古琴,但没想到声音那么好听,当时就有了也去研究古琴的冲动。”

徐亚冲知道,老家一直有乐器作坊,但他都看不上。他要走的是一条用心感悟的斫琴之路。他四处打听,得知扬州有不错的古琴师傅。很快,他成为了一家琴厂的学徒。在那里,徐亚冲做出了人生中第一把琴。“想象自己是武侠小说里的侠客,背着古琴,高山流水遇知音。”为满足这个想象,他还去了湖北武当山,跟着那里的道士吃住过一阵。

学成归来已经是三年后。那段时间,徐亚冲忐忑地迎来自己出师后的第一把琴,这把琴将决定他是否可以成为一家古琴作坊的老板。在父亲的鼓励下,他带着这把琴去北京兜售。好在,他们最后找到一位行家,卖出一万块钱。“那时心里就有底了。”徐亚冲说。2011年,徐亚冲从政府借来10万元贷款,带动做木工的父亲和哥哥从事古琴制作和销售,正式办起自家古琴作坊。仅用一年,就还清贷款。 |