丨微博大V@铜雀叔叔,大学毕业与朋友一起创办了鼓山文化,签约了当时超过七成的微博段子手。

知名的同道大叔、小野妹子学吐槽,英国报姐,都在其公司旗下。

《美人鱼》等知名营销案子的背后,都能找到铜雀的身影。

我小学时接触到了一个叫《曹操传》的电脑游戏,这个游戏每通关一次,就会出现一只铜雀。 我通关了40多遍,起网名的时候也起了个「铜雀」。

这个网名一路发展,基本已经代替了我的真名,虽然是个90后,行业内常称呼我为铜雀叔叔。 后来我在网上突然看到了铜麻雀,买了一些下面加了铜块,给自己刻了个私印——「铜雀赞过」。

设计师还很有创意,加了两个爪子,就特别像一只铜雀一屁股坐下去的样子。 后来发现大家都很喜欢,就买了很多。

然后做了一个特别中二的事,我把每个铜雀肚子里都开个洞,一半塞进去十几颗金豆子,一半儿塞进去等质量的铅块儿,再把这些铜雀拿去送给一些我喜欢的作者和合作方。

然后告诉他们,只要没把铜雀拆掉,就可以满足他一个要求……

这些已经让我中二到不想说下去了。

中二是什么意思呢?原意就是指初中二年级孩子们的行为和心态。

通常我们见到的呢,是这样的。

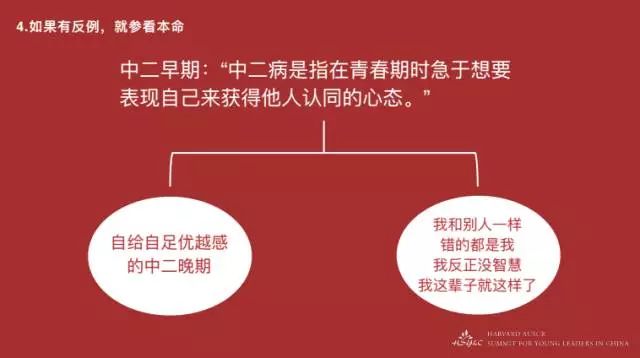

我也去网上查过中二的定义,词条中说「中二病是指在青春期时急于想要表现自己来获得他人认同的心态」。这句话我们先不评价,继续看词条给出的四个特点:

我与别人是不同的

错的不是我,是世界

这才是真正的智慧

如果有反例,就参看上面三条

还有一个重要细节是词条中直接将中二等同于中二病,这个很重要,是病就暗含着它需要被治疗被改变,不是的话就不需要。

那我今天就想逐个看一下这四个特点,并给大家分析分析中二是不是一定就是种病。

下面会涉及到大量概念,大家可以结合自己多多思考一下。

这句话按字面意思来讲没有任何问题,我与别人当然不同。 如果去理解他的意思,大概是指所谓的中二人群会倾向于将这个关系撇得更清。

下面我们就来看看,别人是不是别人。

上学的时候,包括老师在内的所有人都在强调一句话,说「大家能聚齐不容易,所以要珍惜」。

我就特别不理解这句话,因为我不懂「不容易」跟「要珍惜」有什么必然联系。

同学、室友这些概念的本质都来源于学校管理的需要,被分配成这样的,并非自己的选择。

同学关系、同事关系、甚至是室友关系、亲戚关系,都只是具有发展成为知己好友的客观可能性而已。

当然谁都有因为同学关系而发展成好朋友的实例,长时间的陪伴通常总是能让人彼此更欣赏。但这是条件,并非义务。

你跟你的同学在客观上是一个集体,人们总是有被集体好评价的欲望,但加入一个评价体系或者小团体,是需要耗费很多时间和精力,也是要去核算成本的。

比如学生团体中,总是有一部分人总是会聚在一起,不断的去欺负那些学习不好、长得胖、家里穷的,也就是当年我这样的人吧,去彰显一个小团体的凝聚力和优越感。

身为一个相对独立的个体,完全可以不用自我牺牲到这种程度去迎合这种团结感,而是可以花更多精力去思考和从事真正的兴趣。

举个例子,比如著名作家,马伯庸。

可能很少有人知道,他在12年小学初中高中生涯里,因为父亲的工作关系,曾经在不同城市间转学13次。

每次都没等认识过同学出来,就会再次转学了。如果他固执于同学关系,早就被折磨成神经病了。

好在他去努力读书,去尝试写作。才有了如此有趣的亲王。

总而言之,你不需要和你的同学们都一样。

老师这个职业一直有着一个很神圣的光环,它给老师们增添了对学生进行人生指导的资格。

我并不是说老师们所给予的人生指导就一定不对,只是说我一直认为,对于任何由光环而非能力所带来的资格,都是需要警惕的。

首先,老师们,由于职业需要,他们看问题的角度往往会不同,他们看的是概率。因为他们总是要为一群人负责。

对他来说,总有一部分比例的学生达到他们期待的结果来说就够了,至于每一个个人也就是可惜了而已。 也就是根据以往数据经验,来推断你这么做的可能性,而非站在对你的能力和心态进行真实评估来推断可能性。

更况且,他们的判断依据也只有毕业后的几年内的消息而已。再更何况,也只有那些听了他们建议的才和他们联系。

这里想简单讲一个心理学概念,叫「图式」。 可以大概理解为「印象」,是人们理解世界的方式。当人们认知一个新事物时,只能通过最接近他的东西进行比对来理解。 这也是当村头乞丐去幻想皇帝生活的时候,会说「东宫娘娘烙大饼,西宫娘娘卷大葱」。

也就是说,人们理解世界,是基于自己已经认知的世界和知识去理解的。 如果没有这个认知,就是理解不了。

鉴于我国的普遍国情,尤其是我这种来自十八线城市的,大部分老师都是一毕业就在老师岗位,甚至在上大学前就已经准备好将来要当一个老师。 他们为了这份稳定牺牲了太多,也会不断说服自己说服你这个选择的是多么正确。他们接触到社会多样性的机会,远远小于正常范围。 所以他们对于职场和人生的意见,可供参考的只是如何当一个好老师,而「老师」是3600行中的一行。

老师会给你意见,但是他们说的可能并不适合你,甚至并不适合大多数个体,老师们作为一个「特定知识传播者」群体,你同样可以不去附和。

我们再来说的绝对一点,父母真的在对你好吗?

站在他们的角度来说,当然,他们以为他们对你太好了,好的掏心掏肺无以复加。

但从结果上来说,显然未必。

这样的例子太多了,在座的也一定或多或少的有感受,就不详细举例子了。 中国大部分父母只知道「成绩」、「大学」、「三好学生」等有限的公认评价体系,他们只能想象到有这些就说明是好的。 这是他们的「图式」。

人性有两大基本需求,其中之一是安全感。

父母是很难客观的了解到你的能力,他们对你的好,是指在他们的能力范围内达到最好,失去了这一点他们就觉得人生被掏空。 如果他们期望的事情,既符合大众评价意义里的好,又让他们有安全感,他们一定会强烈的自信的去要求你符合他们的要求。 而你的意见却成了场外因素。

拿谷大白话举个例子,大家都知道他是个专门翻译脱口秀的,一个英文非常好的人。 但是他大学学的却是中医专业,这就是他父母最大的期望,一个离家近的学校,将来做一个稳定的职业。 当个医生还挺受人尊重,当中医开的药没效果也没什么直接责任,要是能过节发花大米和花生油,人生就完满了。

而现在当谷大已经满世界飞,有充分的自我价值了以后,问他父母要不还是回老家当个医生或者公务员吧,他们反而会发问,你有病啊。

父母一路看着你长大,留下了你什么都不会的深深印象,当你脱离了他们能力范围,尤其是认知范围后,他们的安全感会非常强烈的反对这一切。 一直到真的有好结果为止。

这个「看着你长大」群体,也有他们自己的需求的,你也不是要一味迎合的。

所以呢,我就是我,别人就是别人,我和别人不同。

如果学会了「关我屁事」和「关你屁事」,可以解决人生90%的麻烦。 如果还有钱,就能解决99%的麻烦。

或许是因为每次中二人群做了什么尴尬的事情后,总会这么解释。

刚才说过人性两大基本需求之一是安全感,另一个则是优越感。

我们举个例子,大家回想一下朋友圈里都在晒些什么, 无非是三种。

一种呢,就是晒优越的生活,难得的人脉……其实这些本质都是智商优越。因为通常都是因为有了更好的智商,才有了这些个成就;

第二,就是晒腿,自拍啊,运动啊,都是身体优越;

第三,就是晒孩子,也就是孩子优越。

这么说吧,如果只能用一个词,来总结我们所有人发的每一条朋友圈,那就是:夸我。

在我们营销圈看来,优越感和人的吃饭呼吸睡觉都是维系生命的必需品。

优越感的需求,远远超乎我们想象的强烈。

有些人会去想尽办法表达优越,有些人特别看不起那些明面儿上秀优越的人,就笑而不语,这叫二阶优越;

我现在把这些优越感总结成理论了,这就叫三阶优越;

你听完我的理论表示呵呵,就成了四阶优越。

你还可以再回想你一下你和你讨厌的人。会发现99%的矛盾都是来自于耽误了彼此自恋。

比如说恋爱关系中,有一个人出轨,你憎恨的不是他出轨这个事情本身,而是这证明了竟然他没你想象中的爱你,原来你没你想象中的那么有魅力。 你的自恋崩塌了。

比如说恼羞成怒,也就是羞愧到一定程度后转化为愤怒,这说的也是自恋无法维持后的结果。 追求优越感这事儿根本就是基因层面的事,是必然的事情,谁都没有错,错的是基因。 能换的只是追求方式而已。

那么怎样的追求方式才更合理呢? 对我来说,中二就是最优选的追求方式。

经常对真正的智慧进行定义确实显得很中二,但它起码呈现出对智慧的信任,而不至于陷入彻头彻尾的虚无和犬儒。

究竟什么是正真的智慧可能很难说清,但对智慧、真理、道德的信奉在我看来是至关重要的。

什么才算智慧呢?

用个玄乎点的说法,从「见山是山,到见山不是山,再到见山还是山」的最后一个水平就算是智慧了吧。

解释一下说,世人皆如此,但是不知其所以然。

我知其所以然,依然如此的行为就算这种标准了。

我们试着去解释几个世俗概念。 比如,努力。

相信所有努力做过事并且取得一定成果的人,都会有一个共识。

努力这件事情本身通常都不能直接改变事情的结果。改变结果的往往是运气。

努力就能直接改变结果的事情,基本都是存在于传说或自传里。

反正我每次看到影视作品里,靠努力就达成结果的,我都能被感动的要哭。

但努力不能直接改变结果这个事实能说明是努力没用吗,其实不能。

我从高一到大一,都尝试过去创办校刊,并且是自己去拉赞助,从0做起。

其实也发现这实在是个难以维系的事,幸运的是当时我大学的一位老师发现了我做的这些事情,正好他有学校里的一个小房间,就免费给我用,我就拿它来开办了一个逼格还可以的咖啡馆。

这基本也算是我的首次创业。

后来咖啡馆理所当然的倒闭了,就根据这个经历和思考写了一篇文章,叫《大学生千万不要创业》。

这篇文章出乎意料地在网上火了,被很多大V转发,最终被我的前老板发现,私信我让我来北京,我这才正式的进入了新媒体领域。

后来就更机缘巧合的创业了,做的结果还挺不错。

这事儿总结起来就是:我的失败经历让我写了篇劝告大家不要创业的文章,结果这篇文章让我最终创业成功,想想挺黑色幽默的。

我一个月3000工资的时候,我的梦想就是什么时候能赚4000,四千我肯定够花了。

当我赚到4000的时候,我就梦想就是什么时候能赚5000,五千我肯定够花还能存点钱。

最大的幻想就是哪天能认识我的偶像马伯庸,再后来,身价也好几亿了,马伯庸也成了我很紧密的合作伙伴。

这一路过来,努力或许能达到前面的目标,后来就真是靠运气了。

我相信所有有所成就的人都能瞬间明白,努力虽然改变不了结果,但能让别人愿意来帮你,别人帮你的这一下,可能比你努力十年都更有用。

所以所谓的坚持,也不过就是在坚持等好运气来。

你看,马伯庸,谷大白话,梁欢等,甚至梁欢因为过度劳累濒临过死亡,但是他们的努力都没有白费,毕竟遇到了我。

认识我的人都会知道我很努力,我所做的努力就是为了不辜负这个帮我的人和这份运气。

我特别害怕没对得起这次运气,就没下次了。

再说个概念,做好事。

好人好报,坏人坏报,是佛教文化在中国文化里刻进骨子里的一个观念。 但是好人真的有好报,坏人真的有坏报吗?

显然不一定,这是个概率问题。

这又是人性里安全感的需求在作祟,我们总是惯性的把概率问题归因为好坏报,只是在功利的自我安慰,我只要没做坏事就会没事,只要我做坏事了去上两柱香也就没事了。

这也是当发生一些意外事件的时候,比如恐怖袭击、比如女性穿着暴露被性侵等等,我们只有努力的责备受害者特殊性,才能让自己的安全感得以释放。 我又没那样,我一定没事。 完全可以摆脱这些舒适区做好事,但我要的是我开心快乐就好。

那快乐呢?快乐重要吗?

在我的观念里,快乐不是应该去追求的事情。

大家再去回忆下,什么时候会觉得快乐?

考了一个好成绩,打通关一个游戏,我爱的人爱我,等等。 那么这些快乐的本质又是什么,其实还是你的优越感被证实时,你就会感到快乐,快乐是一个获得优越感后的副产品,如果刻意去追求快乐本身,最终早晚会陷入吸毒这样物理快乐或者赌博快速获取优越感的不良嗜好上。

快乐始终是一个短暂的情绪。

叔本华也说过,人生就像一个钟摆被欲望摆来摆去,摆过去欲望没达到,留下的是痛苦;摆过来欲望达到了,留下的是空虚。 追求快乐总会陷入一个更危险的情绪里。 如果去转而往前一步去思考,既然快乐是优越的产物,那么不如就直接改去追求优越,如果想健康可持续的创造优越感,那就是去创造价值。

如果能思考到这一步,那只要持续的在创造价值,就自然会快乐了。 这么去思考「努力」、「好事」、「快乐」是不是即很义无反顾的中二,又很智慧。

我们来看看,刚才我们都讲了些什么结论:

人性有两大基本需求,安全感和优越感

被选择的都只是有客观可能性

人们理解世界的方式是图式

矛盾产生于耽误了对方自恋

努力并不能直接改变结果,但能让别人愿意帮你

快乐是优越感被证实的产物

……

说了很多,论证也很快的说了很多结论,这些结论都是我平时拿来自己用的,并没有太在意论证过程,今天就一股脑的说给大家听。 其实我也在很纠结很迷茫的时候,也就曾开始去思考这些问题了。

那些人们说的到底对不对?他们说的那个意思和我们理解的意思真的一样吗? 我特别怀疑这一切。

好在,我从迷茫到现在有些答案,经历的很多也很快。 我可以回答一下当年的自己,如果在座的有一两位也和我曾经有一样的迷思,至少可以知道这世界上存在过这么一种思考。

如果尝试去把成熟的过程去下一个定义的话,那么我认为是「逐渐认识到人根本没办法抗拒自己欲望的过程」。因此也就会原谅自己,也原谅别人,知道每个人都有优越感和安全感的需求,不会再轻易的被意外吓到。 也明白了事务的本质,知道了努力或许不能改变结果但还要去努力,知道了做好事或许没有好报但还是去做好事。 价值观开始不被大众评价裹挟,有了自己稳定的评价体系。

如果再去给聪明下定义的话,大概就是「能够摆脱自己认知的舒适区,去了解到事物和规律的本质」。不用受困于自己的优越感和安全感,可以看清楚内心浅薄的需求而不用被他威胁。 去主动的跳出舒适区也不会感到不舒适的,去做更准确的事情。

如果再总结一下的话,成熟的聪明的快乐的表现,就是去持续不断的创造价值,只要在创造价值,你的一切好恶评价都不再需要被裹挟,你就可以坚定的靠自己达到幸福的标准。 这话听起来是不是中二极了。

再翻过头来看看这个定义:「中二病是指在青春期时急于想要表现自己来获得他人认同的心态」。 我们已经知道,获得认同这种心态根本不可能得以消除,问题只是在于「急于」二字。

中二早期大家都有,姑且算个病。

那么之后呢?

后来要么发展到了中二晚期,「和别人不一样”、「错的是基因”、「相信智慧”,对认同和优越不再需要外部比较就能自给自足,只需要专心的做有价值的事情,达到中二晚期。

要么就产生「我和别人一样」、「错的都是我」、「我反正没智慧」、「我这辈子就这样了」癌。 对我来说中二的对立面并不是所谓的成熟,而是圆滑犬儒迎合和丧失个体。 是不是显然,中二,好多了。

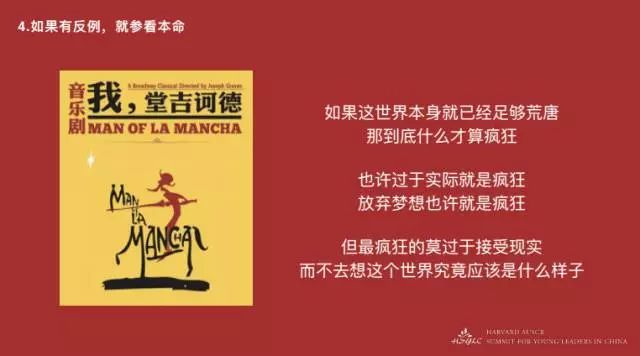

最后用《我,堂吉诃德》中文版里的一段台词,来结尾:

如果这世界本身就已经足够荒唐

那到底什么才算疯狂

也许过于实际就是疯狂

放弃梦想也许就是疯狂

但最疯狂的莫过于接受现实

而不去想这个世界究竟应该是怎样

造就x 哈佛峰会 联合呈现