我是建筑师,每天都在建造。

关于建造,很多人认为是人工的东西,当我们谈论「建造自然」的时候,很多人会说:你谈的是假的自然,真的自然不好。

其实,我们眼里能看到的城市环境,都是建造出来的。今天我要讨论的「自然」,指的是建筑师眼中的人造自然的观点。

胡同泡泡

胡同泡泡

老舍在文章里提到四合院和老北京城的美时,说美在于城市的「空」。在这个「空」里面可以发生很多东西,有树,有鸟、有花。有了这一切,才有生活,有了生活就有爱;有了人,人与人之间的感情,人和自然之间的感情等等,这些就是城市的核心。「空」让这些东西发生了。

我们在胡同里设计了这么一个小的泡泡,一个非常小的、像细胞一样的改造,像是在「空」的角落里生长出来的。

大概在2005、2006年,当时整个北京都在讨论奥运会那些非常了不起的大建筑时,我们就想什么样的设计可以表达个人,怎样可以在这么一座非常具有力量、速度的城市中强调个人与自然之间的关系。

这个泡泡的功能是一个卫生间,因为很多四合院里没有卫生间。我们把泡泡放在院子的一个角落,因为用的是一种反射的材料,所以泡泡会反射周边的环境。泡泡的外观是光滑的非常规形状,它并不是一个镜子。当你看到它反射的景象时,并不是把一个现实又重复了一遍,而是扭曲了「天、地、老房子、新房子、树木」,把四合院里的景象变成新的环境。

对我来说,胡同泡泡是很个人的东西。当时院子边上有一个外国人邻居,他说怎么可以盖这个泡泡,难道你不知道北京最宝贵的东西是什么吗?为什么不建成古典的建筑?我就跟他说「空」是非常重要的,如何创造出「空」,有非常多的方式,我们用新和老结合做成了「空」。

我当时的想法是让泡泡「生长」,在北京老城的四合院里面,哪里需要卫生间就建一个泡泡,它们就会变成一个一个的泡泡,在这个城市里长起来。它跟老建筑完全不一样,不是老的形态,也没有用传统的材料,构造也跟老的没关系,更重要的是它还跟老建筑形成一个反差,新和老在胡同里很好地结合在一起。

纽约的曼哈顿(上),中国城市的新商务区(下)

上边是纽约的曼哈顿,下边是中国一个城市里的新商务区。它们的模式非常相近,但是这两者相差100年。像纽约、芝加哥这些城市模式发展起来的西方现代主义城市,今天成为了中国很多城市的现代化范本。

如果说从来没有出现过上边的城市(纽约),再问我们的建筑师、城市规划者们,问他们想建一个什么样的城市、认为未来的城市是什么样,我相信他们的脑子会一片空白。当然纽约是很好的城市,我们去到纽约会觉得它很有活力。但是当把它当成一个现代主义思想遗产的课题时,必须要谈到未来的城市这一话题,包括西方的城市如何转变等,都是值得探讨的问题。

梦露大厦

梦露大厦

在2005年前后,我们在加拿大中标了一座高层建筑。当时中标是一栋楼,建成之后当地人把它叫「梦露大厦」。他们特别喜欢这个建筑,之后又在旁边多建了一栋。

「梦露」这个名字不是我起的,历史上好像是第一次有人以一个女人的名字来命名高层建筑。因为其他的高层建筑都更像男性,都是垂直线条的摩天大厦,是力量的象征,都在比谁更高更强更快。但是「梦露大厦」的这个曲线,感觉是在诉说飘动、自然、风、阳光等等。

这些想法对我来说是当时的一个感觉,当时还不存在说我对中国的城市有什么看法,或者对西方的城市有什么批判性,我就想建一个高楼让它有自然的感觉。第二栋楼又有点不一样。

我们跟甲方说,不可能有「两个梦露」立在那儿,会很怪,于是说服了甲方让第二栋不要重复第一栋。我们将其进行了扭转,从楼上往下看,很多阳台变成露台,阳光可以进到室内。从不同角度看,两栋楼又有点不一样,是呼应的关系。

「梦露大厦」并不是一个螺旋式的建筑,只是每层扭转的角度不一样,形成建筑在飘动、在运动的感觉。两栋楼在一起时,这些曲线之间产生了一种互动。这两栋曲线高层建筑,与居住其中及周边的人们也产生了一种互动。

在「梦露大厦」之后,我在重庆市中心设计了一个高层方案,很遗憾没有建成。它跟「梦露大厦」有些不一样,「梦露大厦」更像是一个雕塑,而这个高层有着生长的感觉,它没有特定的形状,每一层都有平台,隔几层就有花园。

当我把模型做出来以后,觉得这个建筑更像一个有机体。

我第一次把它跟中国传统的山水画联系起来,看到在绘画里面山、水、人和亭子、建筑和人工的道路,有一种共通的感觉。仿佛建筑并非只是在建造一座建筑,而是在建造一个整体环境,就像一个画家,他在画一幅山水画时,也没有真正看到山和水,只是在空间里面想象,想象人在自然中的意境,然后用画笔表达出来,想象人跟自然的关系。

于是我在想,这个关系能不能放在一个城市的高层建筑里面?虽然这个建筑没建成,但是我觉得它对自己很重要。

「城市森林」方案

黄山太平湖公寓

黄山太平湖公寓

后来我们在黄山建造了一组公寓,地处于一个山坡上面,面对着湖。周围的自然环境非常美,让人觉得只要在这个地方建房子就有罪过。

城市里自然的缺乏,人口的密集等,都是建筑师前期考虑设计的前提。把人带进自然,也是建筑师的一个工作。

如果在这个地方一定要建住宅,能不能以一种别的方式建造呢?

于是,我们把建筑做成跟山一样,分散式布置,跟每一个山体结合。每一个山体的高矮胖瘦不一样,建筑就把这些山体的等高线提取出来,延伸成单体建筑。每个建筑的形体、高矮、平面等都不一样,目的是为了更能跟环境融合。

因为周边的环境、树、地形都不一样,设计把每栋建筑单体的每一层都处理得不一样,希望最终呈现的结果是,一方面是从上地长出来的感觉,另一方面每层都仿佛漂浮于整个环境里,而不是大楼建在山坡上的那种很沉重的感觉。

在这个建筑中,人跟自然的关系不是割裂的,而是可以感觉到有室内外的空间,在建筑和其他的建筑中形成人与人互相看,平台与平台互相看,你中有我,我中有你,以及人在自然中的感觉。

上面的很多词并不陌生,它们曾出现在古典的环境中,会用这些词来描述一个园林或者一个传统城市。但我们现在很少这样用了。

黄山公寓的这一设计,并非传统的古典建筑,它不是一两层的房子,而是有密度的,我希望在这么一个前提下,尝试突出人与自然的关系,建筑物的平台,与水,与山产生一种对话。

鄂尔多斯博物馆

鄂尔多斯博物馆

我们在内蒙古鄂尔多斯设计的博物馆,将周围的环境设计得如同沙漠一般,没有树,没有草,也没有城市中看到的所谓自然。

在我看来,沙漠也是一种自然,一个岩石,一粒沙子也是自然。我谈的自然并不是狭义的绿色或者把树种在城市里的这种简单概念。我考虑的是,人对环境的敏感的感受与情感,能不能在现代建筑中出现。

鄂尔多斯博物馆的内部,连接两个门之间的空间,如同峡谷一般,又如同未来城市的废墟,有很多桥联结着两边的展厅。人行走于展厅中,可以顺着这些桥回到公共空间。空间里有很多自然光,也有很多洞穴一样、暗的空间。之所以在这里用了峡谷这一意象,因为峡谷是千万年以上的自然,沙漠也是一样。

相比于人类创造的文明,它们有一种原始感,让我感到十分震撼。我把这些意象通过抽象的方式呈现在空间里,让它们有了一种未来感。

鄂尔多斯博物馆内部

「未来」这个词我想解释一下,我们总是把那些不熟悉的东西说成是未来,其实没人知道未来是什么,也没人从未来过来告诉我们未来就是这样的。

有人说未来其实就是陌生感,当这种陌生感跟原始感结合或者冲撞时,我觉得就能造成一种现实被抽空的气氛,最终会让人进入到时空的漩涡里。

我觉得这样的空间体验,对于博物馆来说是非常重要的。博物馆与时间息息相关,当一个人进入到周边完全没有暗示性的环境时,想象力就丰富、自由起来了。在这个建筑里面,我也没有种树、种花、种草,但自然对我们来说是有启发的,能把我们带到另外一个时空去。

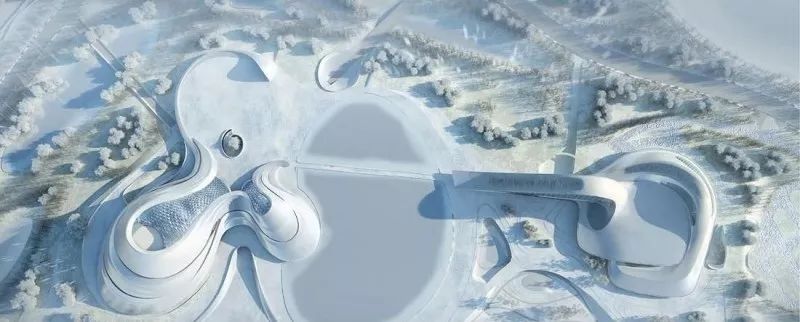

哈尔滨大剧院

哈尔滨大剧院的设计,从外观上看好像是一座趴在地上的建筑,冬天时好像雪山一样。它与大地融成了一体,一个是天一个是地。

这是一座由大小两个剧场组成的建筑。人可以顺着建筑的缓坡走到上面,走到屋顶的室外空间。在这个空间里,人可以瞭望,还可以观看室外演出。

现在,我越来越觉得相比于「自然」一词,「天」和「地」更接近于我想表达的内容。因为提及自然,我们会认为是植物、节能、可持续发展的联想,而「天」、「地」谈的是人与环境的关系,人与自然的情感关系。

有很多的文化建筑显得「高傲」,尤其是白天没有歌剧演出时,让人有一种距离感。在哈尔滨大剧院,平时白天也有很多人走上坡道去看城市看周边环境,于是这与大地水平线融合的这一建筑,与人有了互动。

建筑外面的金属壳,好像是漂于大地之上,让人看不到很重的结构。内部是流动的空间,是一个跟外表皮分开的、木质的剧院。在它们之间有两组楼梯,里面充满自然光,让人产生自己还身处室外的感觉。当人在楼梯走的时候,人与人之间有非常多的角度可以互相观看,有一点舞台的戏剧场景感,让人在进入到演出空间之前,感觉自己成为了演员。

演出空间里面,也是一个很有机的空间,有点像乐器被剖开的感觉,里面有很多的孔洞。大厅里面,它跟自然光、跟各个区域的关系都是非常开放、自由,可以走到任何一个地方。小剧场冬天的时候还可以看到外面下雪,两边的墙是混凝土材料的,出于声学的考虑,做成了水波纹的效果,有点像两个声波叠合在一起形成的效果,视觉上好像室外的水进到室内的想象。

哈尔滨大剧院内部空间

中国爱乐乐团音乐厅

在北京的三里屯,我们设计了中国爱乐乐团的音乐厅。

三里屯片区有体育场跟许多商业,人非常多、交通方便,但是又好像不是音乐厅的那种气氛。所以我们将音乐厅的外表面设计成一个半透明的表面,使得它有一种光线的通透自然感,让人心里有一种身处闹市、却又跟现实有距离的效果。

在白天,室内的人可以感受到从外面进来的自然光;到了晚上,灯亮起来时,整个建筑的外面就像发光的灯一样。我们在室内许多地方用了白色的材料,利用光来塑造空间。在音乐厅的内部,声学反射板可以作为投影使用,而下面的观众座席为木质材料,上下有一个明显的区分。不同的投影场景,可以让观众置身于不同的场景效果。

山水城市

自然是什么?

我之前提过「山水城市」的概念。「山水城市」最早是钱学森先生提出来的,当时他说中国城市正处于快速现代化的进程中,在这个过程里,中国传统的这些美的城市,老北京、老杭州、老南京、老苏州,它们的美在新的城市中已经看不到了。

另外,在东西方的概念里,除了建筑与自然的形式,看待自然的方式也是很不一样的。

拿法国的凡尔赛宫与苏州的园林对比,在参观法尔赛宫时,里面的树如笔直的墙面排列着。我当时问他们如果其中一棵树死了怎么办,因为缺了一棵就会很难看。当时得到的回复是,死了就拿走再换新的,因为在这里树只有物理属性,不具备文化属性。

而在东方很多概念里面,树、石头它们都有自己延展的含义,跟人的经历、文化和情感都有关系。建筑跟它的关系都是互相映衬,你中有我,我中有你。

在北京,从景山到后海一直到颐和园,这是一个大的园林概念,城市规划有很多是人工加自然改造形成有意境的景、桥、塔。

这种大规模造城,还有之前的园林尺度,一幅山水画,一个盆栽,不论什么尺度都把一种哲学运用到一个真实的世界。钱学森说了山水城市的概念,当时没人响应。而他担心的事情现在也变成了现实,他说我们现在的城市就是北美城市,中国这种自然跟人之间的关系,能不能变成一个指导未来城市建设的哲学?

纽约中央公园(左),北京故宫周边(右)

古人在过去,在城市的尺度上建造了老的北京、老的南京、老的杭州;如果说纽约是现代城市的代表,那么今天我们要建造未来的、高密度的后现代城市,应该要有一种新的模式。

在过去,北京如火如荼地建CBD高楼时,库哈斯指出,北京将来的高楼肯定是一个比一个高,一个比一个厉害,他说许多摩天楼扶摇直上,想象力突然倒塌,没有创新。这也是为什么他后来在北京设计了夺人眼球的CCTV大楼。在我眼里,它跟其他的传统摩天楼确实不一样,不过它们追求的力量、纪念性是一致的。

在朝阳公园广场的项目里,我想能否在朝阳公园这里建一座跟其他摩天楼不一样的建筑,让它成为公园的一部分。

为什么会有这个想法?

建筑评论家王明贤,他创造了一系列作品,用油画的方式去画中国传统山水画,然后把现代建筑放到画里面。他把央视大楼放进去,把国家大剧院也放进去,每个放进去都感觉特别别扭,当他把我们设计的朝阳公园广场放进去时,感觉就像远处的山一样,整体显得很协调。

当然,这种协调感在现实上确实不存在,建完之后,有人站在边上看完后,说这是不是「奇奇怪怪的建筑」?

朝阳公园广场

我们平时说的「火柴盒城市」、「钢筋混凝土丛林」,其实是在说什么?说的是人在城市中的迷失,那样的环境不是为人的情感设计的。

有些人会讨论户型多大,采光够不够等问题,但这并不是我想讨论的内容。我想讨论的内容是情感上的,人有没有归属感,人会不会认为这个地方是有感觉的。

在我看来,我们所处的环境是一个大问题。

在纽约,中央公园跟周边的摩天楼,有一个明显的界线。界线一边是伟大的城市,另一边是自然。而我特别希望这两者可以有一个融合。

关于朝阳公园广场的设计,有人说太像山了,还有人说像暖气片。我想表达的是,做成什么其实是自己的事,「山水城市」对我来说,它不是一个形象,所以我并不在乎它是「暖气片」或者「山」、「外星的建筑」等,我关心的是感觉,关心的是建筑里面的环境带给人的感觉。你会觉得它一直在那,你觉得它跟公园有一种暗示,你觉得它跟天地之间的一种对话,这些感觉都是我后来去场地发现的。

每个人的看事物的角度是不一样的,比如我们看不同人拍的照片,也是很不一样的。有人说这个建筑太黑了,我觉得可能是天气不好,天气好就像水墨一样。

其实我总是羡慕那些古代的人,他们建房子才一两层,建得不好看就用树挡住。我们每次建就建大楼。建筑像方块被人说,不是方块也被人说,比树大多了,用树挡不住。

从朝阳公园广场大楼里往外看可以看到小的建筑,我觉得这个很重要。当我们需要高密度的大楼时,同时也需要有一些小的、宜人的环境,周围有树、广场、院落,以及平台等空间。

东34街高层公寓

最后我想再放一个纽约的案例,我们设计的是在帝国大厦边上的一座高层。

帝国大厦曾经是世界第一高的建筑,那时人能建这么一个高楼,是很了不起的。附近还有一座美国银行的办公楼,是多年前地产商盖的绿色、节能建筑。我认识几个在那边上班的人,也没看见他们愿意加班,能度假依然还是到自然的环境里面去。

也许这个空间里面的温度特别好,技术特别好,光线也很好,但是人跟自然的关系还是缺失的。

这就是纽约,我觉得纽约已经非常完美的诠释了权利和资本的纪念碑。

这个楼我们不能建太高,太高就会折了,因为是很细小的一个楼。它下面是小的,非常弱,楼顶几乎像一个慢慢变透明的融到天空中的小的穹顶,里面有一个小的花园。我觉得它跟天的关系还是很舒服的。它和天连在一起,不追求权利和资本带来的力量,不追求那种伟大,而是好像在和天地之间做一种很敏感的对话。

最后,你怎么想很重要,因为这个东西,这个想法能不能建成,能不能改造这个世界,虽不是取决于你,但你可以在你的作品里,多多少少把自己的想法放进去。

在今天,在全球现代主义在工业文明的末期,要有一种转变,这种转变无论是来自中国还是来自哪里,都是必定要来临的。当你看到中国东方的传统文明时,可能会有一种启发,这种启发不是构造、材料,或具体的手法,而是它看世界的哲学。

从我个人的角度,我觉得这个哲学的智慧带给我们的启发可能是建立一个新的城市,一个新的世界观。这种世界观对世界有它的价值,有价值的东西就是试验的方向。

我们在解决一个所谓的建筑问题时,有文化的问题,历史的问题,我觉得这是今天热火朝天建造大量的、有需求的、实用主义的城市时,应该去考虑的问题。

*内容整理自马岩松讲座——「建造自然」,图片出自网络