02

1995年,陈谢国的工厂已经达到了1500人的规模,前辈的海外关系、产品的高性价比,为公司带来了源源不断的海外订单。货车在路边排成一列,司机在车厢里吃睡。产品刚下装配线,就立刻打包发货。连年出口创汇在2000多万元以上。当地政府非常高兴,于是,工厂门前的路也改为了谢国路。

然而,到了2002年,陈谢国的工厂,在利润连续三年下降后,出现了首次亏损。

邓公南巡的十年后,中国经济快速发展,已经不再是物资匮乏的时代了,质量超越价格成为了消费者考虑的主要因素,劳动密集型的低端产品竞争激烈,这也是温州工厂普遍面临的问题。

鼎盛的打火机行业,在1992年足足有3000多家企业。一年多后美国对打火机实行儿童保护法案(要求增加防护开启装置),导致一半以上企业关门。而到了2008年,则只剩下100多家。当年号称“打火机配件一条街”的信河街,也已经成了卡牌娱乐的聚集地。

样式老套、环保要求成为公司产品的两座大山。而为了改善局面,陈谢国经常开着自己的桑塔纳到50公里外的茶山,去旁听城市大学里的经济课。在课上他得知了提高利润率的两个措施:产业升级生产高利润产品、加强管理降低生产成本。

然而,以家庭作坊为主的温州,并不具备升级的产业配套。高校稀少,也缺乏技术人才,第一个方案只能被忽略。而自己的儿子陈继兴管理方面是半吊子,并不愿意继承父业。

陈谢国也曾聘请过职业经理人,但厂子里的亲戚也总会排挤外人,因此,即使“50万年薪+奔驰车+提成”的天价待遇,也没能招来金凤凰。

幸运的是,陈谢国很快就发现摸索到了提高利润的第三个措施:投资其他资产获取价差收益。

1998年,为了抵御亚洲金融风暴的影响,国务院决定将房地产作为经济发展的支柱产业,以“取消福利分房,实现居民住宅货币化、私有化”来推动房产改革。

和喜欢追政策热点的温州老板一样,陈谢国也用原本计划购买原材料的资金,购买了鹿城区两处房产,结果一个月便实现了20%以上的上涨。有点吃惊的陈谢国快速出售了一套,但十天之后,当他决定以高于售价10%的价格,再重新购买一套房产时,他意识到:实业的路,回不去了。

房地产商开始在一片片空地上挖坑建房,大同巷、中山桥、解放电影院等等相继被拆进行改造。

但这些建造速度,俨然跟不上一叠叠插着翅膀从实业狂飞而来的钞票。温州房价快速翻倍,进入了只买不卖的锁仓模式。陈谢国找到了一位在政府某部门任处长的朋友,才买到了一个新楼盘的楼花。

到了2008年,象征着顶级土豪的绿城鹿城广场开盘时,处级别已经无能为力了。这时,投资地产上瘾的温州老板们,突然发现,500公里外的上海正在闪闪发亮。

2001年,《温州晚报》组织了150多个温州人,坐满了三节火车厢,专程到上海买房,时间特意选在了8月18的吉利日子。陈谢国也在看房团中,他们在上海受到了热烈欢迎,三天买下了100多套房子,豪甩5000万元。

回到温州之后,陈谢国越想越觉得买少了。于是,两个月后,一列列专机又将温州人送到了上海房地产市场,6800万、8000万、1.2亿,不断扩大的交易额一次次刷新人们的眼球。

温州购房团,2001年

温州购房团也开始扩大自己的版图,北至哈尔滨,南至三亚,西至重庆,东部狂扫海岸线。“将全国楼市当做满汉全席,逐一品尝”,“把买房当做买菜,出手利落”,成为温州购房团的宗旨。而购房团的成员也从企业老板,扩大到了公务员、普通老百姓。

温州购房团的战果颇丰,所购房产价格不出半年就能实现20%的上涨,有些甚至可以达到年化200%的收益。快速上涨的房价也为温州人带来了“炒家”的恶名,受到不少普通大众的抵御,但却被地方政府和开发商们亲切称之为“价值发现者”。

商户抵御温州炒房团,2011年

财富迅速增长的温州商人们,从大蒜生姜到原油螺纹钢,把“炒”字发挥到了极致,而最著名的战场莫过于“黑金”:煤炭。

上世纪90年代,不少温州人到山西下矿井挖煤,但经济下滑导致煤炭价格持续下跌,一些小矿主付不起工资,便将矿井抵押给了包工头,这成为了温州商人和煤炭打交道的契机。

早期的温州煤矿老板苦不堪言,两年亏300多万。一直熬到2000年,煤炭价格持续上涨,回本用了半年,翻倍用了四个月。回首这段往事时,一位老板总结道:我不是天生强大,我只是赌博式的死扛。

赚钱效应像磁铁一般,快速吸引了温州商人的钱币,几年间,400多户家庭携带30多亿元,在山西省承包了300多个中小煤矿。在忻州原平市,有80%以上的煤矿都被温州人承包。

而2001年,陈谢国在送给某县长一辆帕萨特之后,也以200万元的价格拍下了一个破产的煤矿。他估测该煤矿价值千万,而事实上,不到一年,他再转手时就达到了2000万。

2003年,温州煤矿主开始向有关方面报批成立“山西省浙江煤炭企业协会”,这个消息给温商们注入了一剂加大煤矿投资的强心针。

2004年,陈谢国联合几位朋友合资了1亿元,又从民间以年化20%的利息,借贷了2亿资金,一口气拿下一个县70%的小矿场,以便于联合维护价格。他们打算价格升50%便将矿厂转手卖掉,这样本金回报就可以达到100%。

然而,天有不测风云。2004年10月,山西出台强制政策,计划在2005年底,将年生产能力小于9万吨的小煤矿全部淘汰,而这些煤矿90%都被温州老板承包。慌了神的温州商人们只能一边联合起来和政府协商,一边忍痛撤退。

几个月后,浙江省经济技术协作办公室公布了一份调研报告,表明温商买煤矿是投资,而非投机,煤炭价格上涨来自于能源需求,而不是联合抬价。但这份文件并没有任何作用,陈谢国不得不降价30%将煤矿转手,最终本金几乎损失殆尽。

这一次的失利,让陈谢国深刻感受到了杠杆的威力,痛入骨髓,终身难忘。

因此,2008年,当他面对各种贷款优惠引诱时,果断折断了银行递来的橄榄枝。当时,美国爆发次贷危机,中国为抵御冲击,双管齐下:财政部出台了四万亿刺激政策,央行5次降息3次降准,灌溉放水。

当年,一波波不同银行的信贷人员踏破了陈谢国的门槛,希望其从银行申请贷款,金额可以超支,利息可以下调,用途可以更改,只用丢个平台公司过来就可以等钱到账。无论哪个条件都足以让陈谢国感受到帝王般的待遇。

因此,为防止自己把控不住,贪欲再起,陈谢国专门请人在一个四方的纯金卡片上,打磨了四个大字“不要贷款”,并挂在自己的脖子上,一时被朋友传为笑料。

陈谢国朋友老叶的公司总资产仅有1亿元,但是通过银行贷款了1.5亿元,资金以承兑汇票(必须有实际贸易活动才可使用)的违规形式陆续到账,老叶准备用这笔钱来搞房地产。

老叶联合几个人拍下了温州市鹿城区一块土地,实际可用面积像个六边形,不算利息,只算土地、建安和税收,总成本就已经高达3.8万元/平米,而当年温州人均收入为3.2万元/年。但老叶丝毫不惧,毕竟该区域的房价是5.5万元/平米。

开发商和购房者很快进入了一个赛跑怪圈中。房地产商不少钱来自于民间借贷,而购房者又多为放贷者。高额的利息让购房者有了虚幻的购买力,而为了支付高额利息,房地产商又不得不继续抬高房价,而高房价又给了房地产商虚幻的高利息支付能力。

2010年,国四条、国十条、九二九新政等一轮轮房地产政策开始出台,2011年国务院继续加码政策压力,而且央行也开始释放重磅炸弹。截止2011年7月,加息3次(2010年以来共5次),上调存款准备金率6次(2010年以来共12次)。

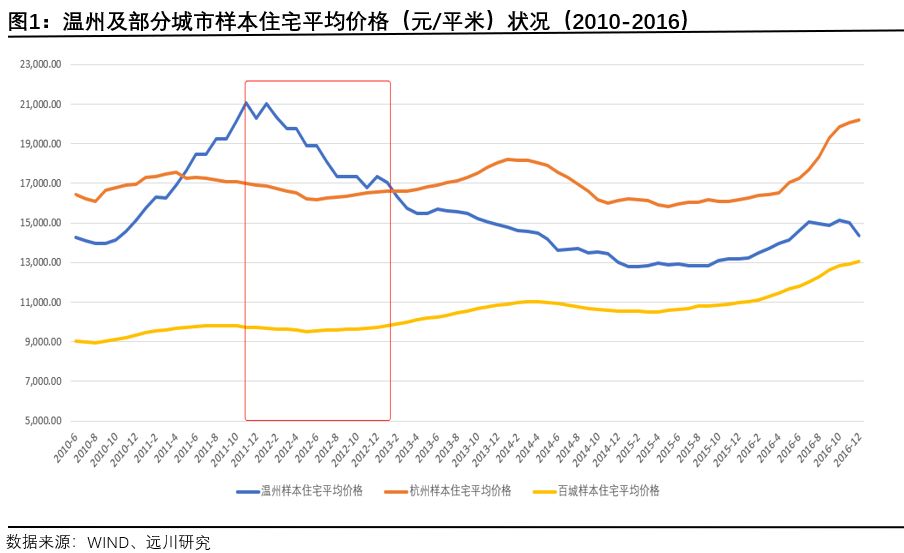

温州房价在2011年上半年迎来了快速凌厉的上涨之后,便毅然决然地转头向下,套人无数。温州楼市的氪金标志绿城广场,从巅峰的10万/平方米跌回到了开盘价4.5万/平。机场大道上的富人区香缇半岛、中梁府,从每平方米六七万元跌到了3万元左右,直接腰斩。

2011年,温州民间借贷规模达到了3000亿元,利息也在15%以上。这些钱,一部分流向了房地产,一部分流向只有几个点净利润的实业,还有一部分在被借款人挥霍。而随后爆发的江南皮革厂黄鹤因赌债破产跑路,波特曼咖啡经营不善跑路,这些单一事件成为一桶桶燃油,倒向了信贷危机的火堆,导致最终“火烧全城”。

当年温州地区银监会公布的不良贷款率达到了5%,远超平均1.5%的水平。但实际上不少银行不良率达到了20%。温州金融机构的求援电话,很快就打给了时任中国人民银行行长的周小川,央行指示浙江相关机构出台解决方案。两个思路很快形成:一个是紧急救助,用钱摆平;另一个是不给钱,但是给政策,辅助温州自救。

一番讨论后,央行计划给予600亿有条件的资金救援,但消息刚开始吹风,立刻遭到舆论的指责,“用公共资源救助私人老板是不道德的行为”,“盲目扩张的民营企业就应该承担倒闭后果,实现自然淘汰”。

于是,沉默和放弃,成了政府最佳的选择,温州金融行业开始硬着陆。

风波结束后,整个温州银行业统计亏损金额达到了1600亿元,而民间信贷亏损额也高达百亿元。大而不倒,对于做小商品的温州民企而言,遥不可及。

陈谢国几乎每天都能听到跳楼、跑路的消息:借钱的老板,互保的企业、倒钱的中介、出钱的普通人,人人自危。每次听到这些消息时,他都会脊背发凉,若不是自己早年吃了亏控制了杠杆,肯定会成为其中一员。

2013年,陈谢国接到了老叶的电话:“兄弟,我要跑了,欠的不多,但是没信心再还起来了。2009年逼着我去银行借钱,2011年又开始逼着我还钱。政策的短线操作比温州人都快,真是被搞死了。”

心力交瘁的陈谢国打算彻底退休,他希望儿子重回实业,把工厂再办起来,但儿子没有应承,陈谢国也知道,孩子的选择没什么问题,现在再做实业,已经是死路一条。

这些年房产价格高涨,导致人力成本大幅上升。没有了劳动力红利的温州,又赶上了2005年之后的人民币升值,出口业务再遭打击,建个工厂做实业,等于用打火机烧钱。

放弃实业的陈谢国,每天傍晚都会在自己工厂前的马路上遛弯。走在这条路上,他时常回想起父亲带着他下地干活、自己背着产品到处推销的场景,而他脚下的这条路,以前叫做谢国路。