施谷兰永远不会忘记1925年的秋天——那个秋天,故宫博物院第一次向公众开放,朱自清写了回忆父亲的《背影》,蒋介石率领国民革命军举行二次东征讨伐陈炯明。

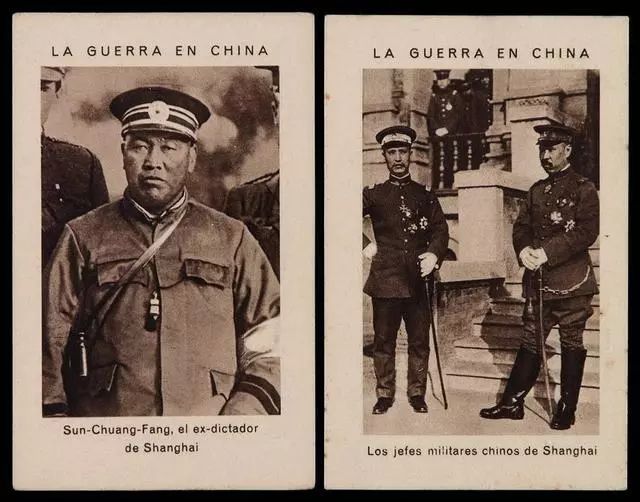

但这些都和施谷兰没有什么关系,那个秋天,她只记住了一个名字:孙传芳。

父亲施从滨率领的奉系军队遭孙传芳突袭,施从滨被俘。孙传芳在口头答应放了施从滨之后,改口反悔,将他在安徽蚌埠火车站斩首示众,并把头颅钉在木桩上曝尸三日,用白布红字写着“新任安徽督办施从滨之头”。

施从滨的仆人侥幸逃出,当他回到家中,施谷兰只记得,问起前方情状,“惟伏椅而哭”(《大公报》1935年11月16日报道)。全家人到了天津,才从报上看到了父亲的惨状。

20岁的施谷兰作为长女,成了家中的顶梁柱。

她做了以下几件事。

第一,她带着母亲去找父亲的上司张宗昌,提了三个要求:1、抚恤金要一次性给清;2、保送弟弟施中杰和施中权到日本留学;3、破格提拔堂兄施中诚。张宗昌一一答应。

第二,她亲手抄写了《东海有勇妇》和《精微篇》,挂在自己的闺房内。

第三,她写了一首诗:“被俘牺牲无公理,曝尸悬首灭人性。痛亲谁识儿心苦,誓报父仇不顾身!”

这三件事,目的性很强了,她要报仇。

一开始,她把希望寄托在男人的身上。

先是堂兄施中诚。施中诚在施从滨遗像前发誓报仇,但他拒绝私刑——他的心愿是在战场上报仇雪恨。施谷兰大为失望,给堂兄写信断绝堂兄妹关系。

父亲三周年祭,寄住在她家的军官施靖公一口保证,会帮她报仇。于是,她以身相许。施靖公不知道,在这场婚姻里,没有爱情,只有复仇。婚后不久,施靖公被派往山西,施谷兰每日焦灼等候,丈夫的回答总是一句话:时机尚未成熟。

七年过去了,她生了两个儿子,而丈夫的回答没有改变。

1935年6月,在最后一次向丈夫提出报仇被拒后,施谷兰深感绝望:“我不顾一切,断然同他结婚,谁知报仇的问题他不但不闻不问,甚至不让我提一提,他竟是一个自食其言的小人,这时我才觉察到我自己又受骗了。这是我依赖别人报仇第二次失败。”争吵次日,她就带着两个儿子离家出走,搬往天津。留给施靖公的一封短信,上面写着“什么错误我都可以原谅,唯一不能原谅你反悔当时的誓言”。