大约没有哪一部导演的作品,能同王家卫一样,嵌入记忆的同时,也嵌入了人们的意识与性格。

即使不熟悉他的人,十有八九也听过无脚鸟的传说,听过那句「要记得的我始终都会记得」,当然还有「一九六零年四月十六号下午三点之前的一分钟你和我在一起,因为你我会记住这一分钟。从现在开始我们就是一分钟的朋友,这是事实,你改变不了,因为已经过去了。」

缩小到感情世界,自《阿飞正传》开始,王家卫的电影首先提供的是情绪与姿态。旭仔的浪荡疏离在这28年中不知抚慰了多少同样孤独无依的灵魂,而他寻生母不得后,在一片郁郁葱葱的森林里甩大步离开的镜头,大约教会了无数的文艺青年,在任何时候,不想伤得更深,一定要懂得先走。

苏丽珍和lulu一个隐忍自尊,一个卑微热烈,大体也勾勒出爱情中最常见的两种态度。除了《重庆森林》中的王菲与梁朝伟,王家卫从没讲过一个皆大欢喜的爱情故事。要么是得不到,要么是错过了,世间事大体如此,王家卫很少在电影里灌迷魂汤。

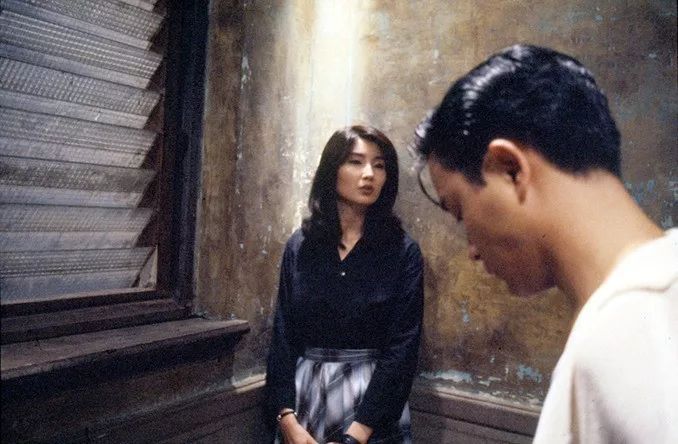

苏丽珍隐忍自尊,lulu卑微热烈。 图 / 网络

但如果把王家卫的电影单单看成香港爱情故事也并不全面。杜琪峰曾这么评价《阿飞正传》,「王家卫实际上只拍了这一部电影:后来影片中的人物都能在其中找到原型,而主题永远是人与人之间的沟通,疏离与亲近,拒绝与接纳,逃离故土与寻找自由。」

《阿飞正传》出现在香港经济腾飞的90年代,旭仔面对生母和养母的困惑和纠结,也是那代香港人的困惑与纠结,这份困惑与纠结深埋在几代香港人的血液里,细细想来,尽是宿命之味。

一个时期的流行文化,也是这个时期的一部分历史。王家卫出生于上海,祖籍浙江舟山,1963年才随父移居香港。半个多世纪的时代风云,东方之珠是一代中国人的避风港。

如果把视野拉得足够广阔,几十年后,王家卫的电影其实是提供了一个对照,如果那几十年里,一个地方街市太平,没有天灾,没有人祸,没有没完没了的政治运动,在天时地利的时候,那里的人,会过着怎样一种生活?

王家卫给出的答案是,经济起飞的快乐里,不知身在历史何处的迷惘。因迷惘而颓废,因迷惘而幻灭,又何尝不是过往年代身世飘零的港人集体心境的一种写照。

时间都走远了。所有飘零都成了往事。

很巧的是,稍早一些的6月8日,「香港文学一代宗师」刘以鬯先生仙逝,这位被视作王家卫文学老师的作家深深影响了王家卫的电影创作,电影《花样年华》中那句著名的台词,正是出自刘以鬯的小说《对倒》——「他想起消逝了的岁月。那些消逝了的岁月,仿佛隔着一块积着灰尘的玻璃,看得到、抓不着。」

刘以鬯出生于上海,祖籍浙江镇海。是真真正正经历飘零的那代人。

一个导演能逃脱自己熟悉的时代吗?这将是个永远的天问。王家卫熟悉和擅长的,一直是隔着玻璃的香港六零年代,而香港六零年代的底子,是二零三零年代的上海,乃至更古旧的那个中国。

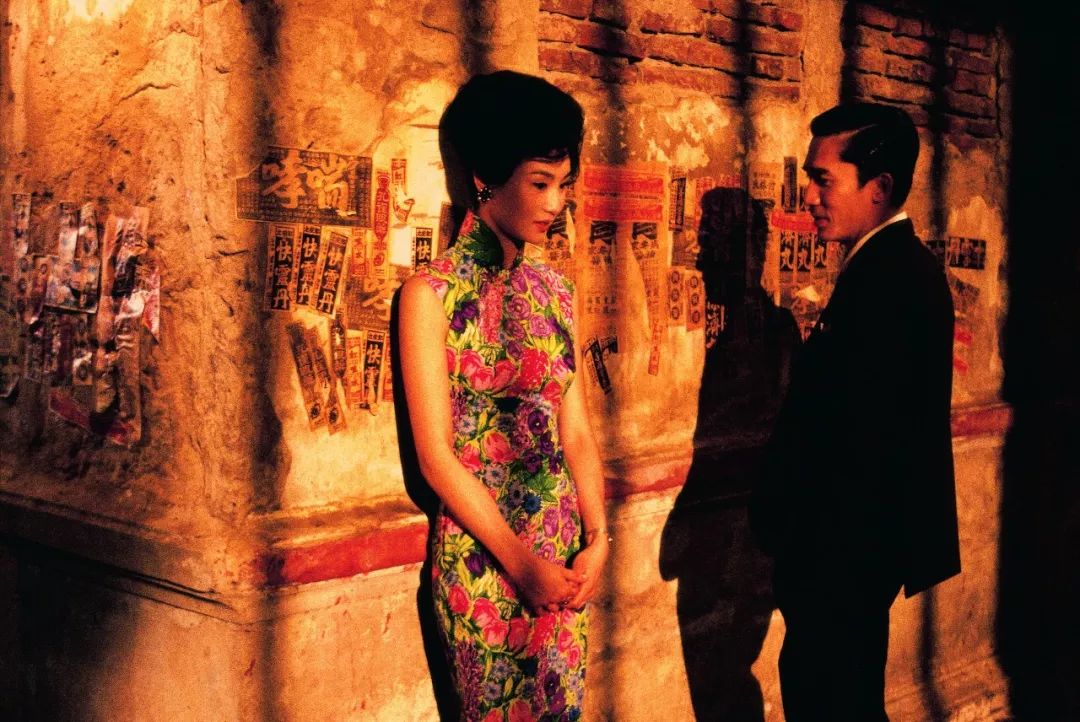

王家卫的「苏丽珍三部曲」,向观众们展示了一个六零年代的香港。 图 / 网络

作为观众,回首光影里的这些故事,会莫名生出许多安慰,在电影没被这个时代的糟糕审美摧毁之前,过去那些秉承着诚意和真心,很多时候也有主创偏执和顽固的作品里,留存了过往岁月那些似有还无的伏线,像是经历一场又一场梦,而又能心甘情愿地相信,在过往年月,所有的人和事,都真的发生过。那些缓慢,优雅,克制,想得而不可得,都真的发生过。

在人与时间的较量中,时间是永远的获胜者。被今天粗制滥造的电影持续荼毒的观众们,或许真的可以走进电影院,看看28年前的《阿飞正传》,看看那个年代的青春故事是如何讲述的,看看我们曾经拥有过什么,又永远地失去了什么。

梁朝伟发布简讯之后,王家卫也在微博做出了回应,「多年前有一位朋友把梁朝偉託付給我們,多年之後我們把梁先生完美地交還給她。一段光榮的歷史,我們不負所託,非常圓滿。」所配图片是电影《春光乍泄》的英文版海报,而《春光乍泄》的英文译名是,「happy together」。

的确是非常光荣,非常圆满的一段历史。唯一的不圆满是,这些日子,真的就这么永远消逝了。