|

日本最神秘的民谣女歌手森田童子离去的消息,隔了两个月才传出来——4月24日离世,死于心脏衰竭,终年66岁——知道消息那天,我正在读着寺山修司的《扔掉书本上街去》。

1993年及2003年,因为《高校教师》一剧及其续拍的走红,被选为插曲的森田童子《我们的失败》和《假如我死了》也让不少人当成流行的情歌喜欢上了。但森田的气质与九十年代迥异,更别说二十一世纪了,她是彻头彻尾属于1960/1970的日本“安保世代”的一员,说是该世代最后的图腾也不为过,虽然她极端低调的个性拒绝这种图腾化,她也从未确认自己音乐的政治性。

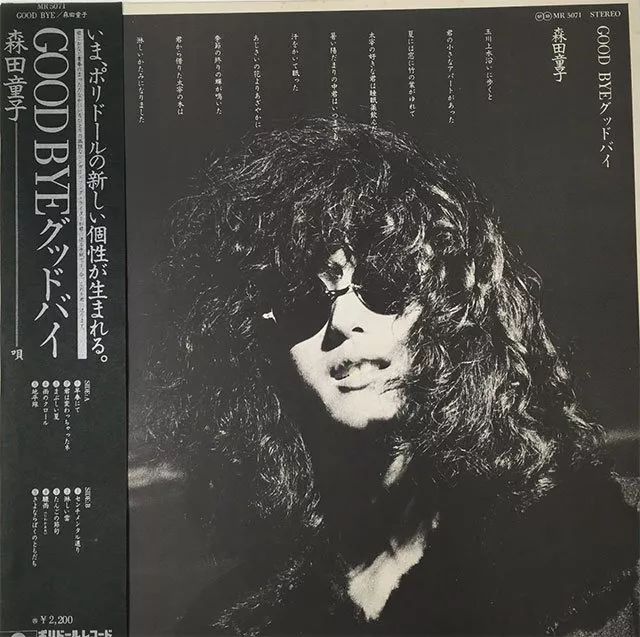

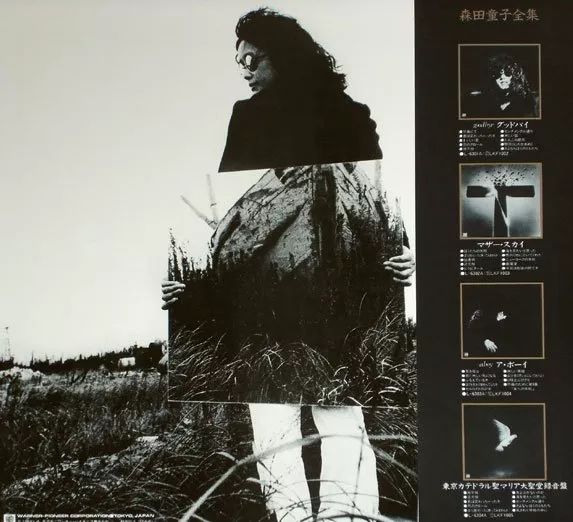

关于她的成名作《再见我的朋友》,森田童子给的唯一说法是,这是她20岁的时候,因为朋友辞世而开始创作歌曲的结果。1972年,森田缀学漂泊于各种地下文化圈,她的朋友都是六十年代日本运动的遗孑,那个早逝的朋友是怎样死去的?是某种挫折下的后遗症?还是死于某种阴谋或阴谋论?但从此他的幽灵一直活在森田的歌中,而且很奇怪地感染了更年轻的日本人乃至我们。

也许他就是一个抽象的鬼魂,代表了惨烈终结而未能安息的一代人。他也许是1967年在第一次羽田机场事件被警察打死的大学生山崎博昭,19岁;也许他是1969年东大安田讲堂的一个伤者,甚至1972年浅间山的冤魂?

张承志在《金草地》里有大段大段对日本安田讲堂事件的描写,二十多年前读到那本小说,那是我第一次感性地接触到日本“安保世代”斗争史,可是那时我已经看过关于十年动乱的历史作品,我的感受必然和张承志不同,两种理想主义都有所扭曲,但有人被扭曲得更为不堪。他们的共同之处是最终的失败,可即使失败也有不一样的结局,有的失败骤然如山崩,然后死寂数十年;有的人却不接受失败,一直暧昧期待复苏。

失败是诗的来源,失败寻找它的歌者。森田童子第一首震撼我的歌,就叫《我们的失败》(ぼくたちの失敗),如果没有失败,革命者注定会成为油光满面志得意满的中年人吗?失败的切·格瓦拉和成功的卡斯特罗哪一个更美丽?——幸好我已经过去了纯粹从美学意义品味革命的那种“情怀”,从森田童子的冷峻苦涩歌声中,我感到的不是低首舔伤的自怜自恋,而是失败所能给予我们的清醒、反省。

十年前我要写一篇关于森田童子的乐评,只写了一个题目《森田童子:伤痛的力量》,似乎不能说更多——因为森田的歌声告诉我,即使伤痛本身也是具有力量的,那是怎样的一种力量?我想用大江健三郎 《作家自语》里对另一个参与运动的音乐家的描写作答:

“武满彻便挤过我的肩头来遮挡水柱,但随即被高压水柱冲得飞了起来。他可是个非常纤细丶肉体如同孩子一般的人,但面对正在喷水的机动员警,却能够发出像要刺入对方肺腑丶对手不受伤他就不肯干休的喊叫声,真是个不可思议的人。”

“刺入对方肺腑丶对手不受伤他就不肯干休的喊叫声”,我们可以在作为实验音乐家武满彻为《沙丘之女》等前卫电影所做配乐里隐约听到,我们也可以在大多数都是平静、枯寂的森田童子的歌声中,突然被这种喊叫击中,然后便是更深的孤寂。

我曾经以为,森田童子的音乐风格来源自70年代的迷幻民谣和后朋克,诗人歌手Leonard Cohen与Nick Drake式沉郁的喃喃吟唱丶Nico式高处不胜寒的冷冽嗓音都收纳在她的黑暗中,所以痛彻心扉。但事实上导致这种冷的,主要是歌曲主题与歌词本身的绝望感,是我们联想到的大时代背景下、理想主义退潮的彷徨。

那是一种时代的深寒,如果要寻找一个场景比拟,我想起的是《色戒》最后一个镜头那即将处决革命青年们的深坑,还有《牯岭街少年杀人事件》里白色恐怖刑求室长廊上的大冰块。

《牯岭街少年杀人事件》剧照

但同时也是这种理想主义,面对深坑和冰块时曾经的倔强,使她歌唱伤痛丶失败和别离的时候,那脆弱得像一根钢丝的声音却坚韧挺拔,充满一种背水一战的决意,这种决意是同时代西方歌者都罕见的。这让人不禁追问,是什么使这样一个孤身歌唱的女子,充满如此强悍的战意?

我读过关于“安保世代”的书大约有十多本,写得最好的那本是川本三郎的《我爱过的那个时代》。他在书中“罪恶感”一章,引用 60 年代电影《大寒》(The Big Chill)的一个场景说明他作为“安保世代” 遗孑的心情:电影里几个老朋友参加一位自杀朋友的葬礼,其中一人说,“好朋友死了,我们却这样活着,只有他在受苦,我们却在欢聚,好像对不起他,很有罪恶感 (feeling guilty)。”

我当下想到的是森田童子那个神秘的自杀友人,想到森田也是和川本一样怀着罪咎之情努力活下去的人。但如果说《我爱过的那个时代》是一本忏悔录,森田的歌唱却依然饱含着对一代人的肯定、对失败者的相挺。

“再见”二字是森田童子的歌曲的关键词,出现在她无数名作当中,她似乎一辈子都在和那个时代道别——但从一个创作者的角度看,这恰恰是一种不愿意告别、不愿意放下的固执,她反复说着再见,但没有给自己的回忆画上句号。

对于“安保世代”很多人来说,1972年浅间山庄事件就是那个时代的句号。同代艺术家的反思中,也许若松孝二这一部《联合赤军:通往浅间山庄之路》是最令人警醒的。以追求纯粹的名义,去放纵人性之恶,无人敢直面其后果。相对于“联合赤军”在浅间山庄的十日枪战和滑稽的结局,更让人窥见地狱的是事件过后,在群马县山间陆续发现的十四具被“総括”折磨而死的青年的尸体。(编注:総括,直译为“总结摘要”,在本文中意为,赤军在山中集训期间,为了肃清组织内消极落后的思想,连合赤军领导要求成员进行总结,甚至不惜采取暴力手段。)

1972年,森田童子的那个自杀的朋友,是联合赤军未被総括的一员?还是目睹理想赤裸裸被“自己人”虐杀而不堪崩溃的一个良知者?联合赤军的残酷非人性,成为日本政府最好的宣传工具,左翼支持者的人心迅速瓦解,残余的各派系只能走向更加戏剧性的道路。赤军的最后领导人重信房子2000年在大阪被捕,在狱中宣告国际赤军解散,那已经毫无意义,对于“安保世代”,一切都在1972年结束。

而森田童子,作为诗人,从1972开始。

“我们之中

一个人为了留学

刚从羽田机场出发了

另一个人

72年那年2月

在黑暗的山中迷了路”

樹村みのり漫画《贈り物》

另一个“安保世代”同代人、少女漫画家树村みのり在1974年的漫画《礼物》里这么说。这就是一代人的告别吧,但两者之间,还有留下来承受革命之痛的,承受梦想之悲的,森田童子这样的人。 |