|

这是我们分享的第94本书:《我们仨》

明天是杨绛先生逝世两周年纪念。“最贤的妻,最才的女”是丈夫钱锺书给她的评价。她的文字柔和却不失力道,令人感到温暖与平静。今晚,让我们重温她的家庭回忆录,怀念先生。

每个人的一生,总是面临着无数生离死别,生离是一阵微凉的雨,死别是一场冰凉的梦。

如果有一天,相爱的人不得不分别,你会怎么做?是让自己的世界从此不再有晴天,还是沉浸在梦里不愿醒来?

杨绛先生的选择是,为最爱的人写下一部最深情的回忆录。

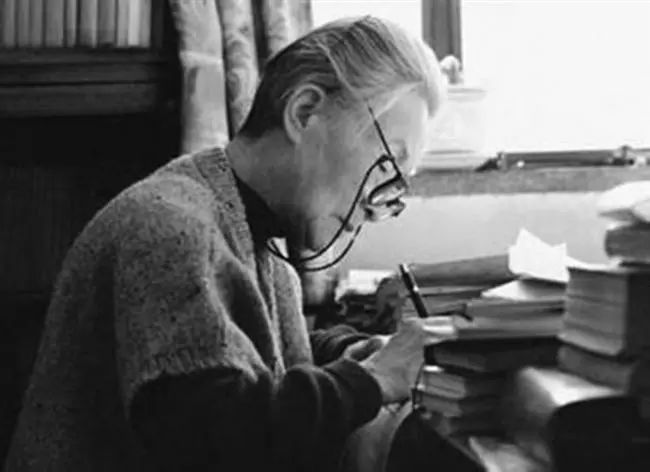

《我们仨》出版于2003年,在这本书里,92岁高龄的杨绛记述了一家三口六十年来相守相爱、相聚相失的深情过往,喜乐哀痛全都收敛在平和的文字里,如静水流深,又如睿智的长辈谆谆教诲,告诉你有关生活和家庭的智慧。

当你翻开杨绛的《我们仨》,你就会明白,生离死别,从来不是爱的终结。

01 我们在一起,是志趣相投

1932年的春天,清华园里风光正好,一身布衣、“眉宇间蔚然而深秀”的钱锺书与杨绛相见了,此前他们都听说过对方的才名,却从未见面。

钱锺书说的第一句话是:“我没有订婚。”

杨绛愣了愣,回道:“我也没有男朋友。”

于是他们就在一起了。

这样的情节放到现在,连最玛丽苏的言情小说也不敢这么写。可见有些时候,生活本身的浪漫,连小说也望尘莫及。

然而,生活毕竟不是真的小说,虽然有才子佳人,却也有柴米油盐。

钱锺书是现代中国史上极有建树的学者和作家,著有《围城》和《管锥编》,一生致力于学术研究和创作,才华惊人。

少有人知的是,钱锺书生活自理能力非常差,常自叹“拙手笨脚”,很多事都需要杨绛照顾。他们留学英国期间,杨绛怀孕住在医院,钱锺书没人照顾,每天不是把台灯砸了,就是将门轴弄坏,又不会修,只好苦着脸到医院找杨绛求助。

妻子怀孕,丈夫不但不能分担辛苦,还给她添乱。放到今天,可怜的钱先生只怕要被人挂到网上,贴上“直男癌”“妈宝男”的标签。

可杨绛的回应却出人意料。她非但没有怨言,反而安慰他:“不要紧,我会修!”

语气之笃定霸气,简直是女中豪杰。

杨绛在清华读书时是个极受欢迎的姑娘,长得好,功课好,性格好,很多男同学慕名追求。按说这样优秀的人,找个如意郎君不是难事,不至于选择这样一个拙手笨脚的“大龄巨婴”。

因为她原本欣赏的,本就不是他手脚灵活的本事。初见时钱锺书曾说:“我没有大的志气,只想贡献一生,做做学问。”杨绛回答,我也是。

正是这一句“我也是”让他们走在一起,她选择他,是因为他们是同一类人,他们志趣相投,是彼此的soulmate。

除此之外,他所有的好都是锦上添花,所有的不好,权当是生活情调。

很多人常常会抱怨另一半的种种不堪,却从来没想过,当初选择这个人的正是你自己。

重点是,你想要的一份感情是怎样的?

不要告诉我,你什么都想要。世事常常不可兼得,知道自己真正想要什么,才是智慧。

杨绛出院后,拙手笨脚的钱锺书为她炖了鸡汤,剥了碧绿的嫩蚕豆瓣,小心翼翼地端给她吃。她本来已包容了他的缺点,他却开始为了她成长。

杨绛在《我们仨》里记下这段过往,说这是她一生最轻松快乐的时光。

02 我们在一起,有无穷趣味

一段婚姻里,两个人的相守固然美好,有个宝宝却更热闹。

钱锺书和杨绛的女儿钱瑗出生在英国,两人喜得爱女,给女儿取小名叫圆圆。

钱瑗从小受到父母良好的熏陶,热爱读书,乖巧文静。小时候她肠胃不好,一次家里买了一筐枇杷,大家吃得很开心。杨绛嘱咐钱瑗不能吃,她便懂事地独自呆在一旁,却忽然扯扯妈妈衣角,眼边挂了一滴小眼泪。

在熊孩子泛滥的今天,这样乖巧懂事的圆圆简直就是个小天使,让人心都化了。

宝宝们出生时都是天使。

后来有的长成了熊孩子,有的依然是个小萌娃,责任在于父母。

刚结婚时,钱锺书和杨绛曾经吵过一架,为了一个法文单词的读音是否正确。吵完后却觉得并不开心,争执时言语伤人,也伤感情。于是两人讲定,以后不妨各持异议,不必求同。

这样的生活智慧后来一直用在他们的家庭生活之中,也用在与女儿的相处上。他们只有一个女儿,自然投入了全部深情,也常常为女儿的生活琐事担忧。

可他们却从不以爱之名,强迫女儿按他们的意愿行事。

钱瑗一生有过两段婚姻,第一段婚姻只持续了半年,丈夫便在那段政治最不稳定的时期自杀。此后钱瑗一心扑在工作,年近四十都没有成家,杨绛心疼女儿孤单,却从不逼迫女儿再婚。

想想现在,多少父母总是举着相亲大旗逼儿女就范。不可否认他们是为了儿女好,可儿女们的无奈却无人明白。

在杨绛先生的笔下,一家三口的相处有着十足的乐趣。钱锺书常和圆圆逗成一团,父女之间亲密无痕,童趣十足。多年以后,长大的钱瑗成了家里的支柱,又会哄小孩一般安慰烦心的爸爸:“提勒提勒耳朵,胡撸胡撸毛,我们的爸爸吓不着。”

这样的片段还有很多。他们把出差时的见闻称之为“石子”,回来便掏出“石子”与家人分享。吃馆子的时候,圆圆和爸爸爱偷听附近的客人说话,然后头头是道地学给妈妈听。

这些生活细节,读来温暖,细思羡慕。

如果父母能在观念相左时,给予子女足够的空间,很多争吵就可以避免。如果子女能体谅父母的苦衷,心平气和地沟通,又有多少问题真的是山穷水尽无法解决?

一个家庭,本就应当如杨绛先生笔下那样,“我们仨人在一起,总有无穷的趣味”。

03 “我们仨,只有死别,不再生离”

《我们仨》是杨绛先生的回忆录,写下这本书时,钱瑗已去世五年,钱锺书去世四年。书中第二部分详细描述了最后几年父女俩病重、一家人相依为命的沉重经历,这段经历是如此的痛彻心扉,以至于作者不愿回想那些过于惨痛的细节,宁愿像讲述一个梦那样去描写。

仿佛梦醒之后,一切都可以当作并未发生。

“这是一个‘万里长梦’。梦境历历如真,醒来还如在梦中。但梦毕竟是梦,彻头彻尾完全是梦。”

百岁老人以痛彻心扉的人生体悟写下这段箴言,字字锥心,令人潸然泪下。

这是书中最沉重的部分,毕竟面对死亡,任何语言都会变得沉重。

家是美好的,杨绛先生笔下的家更是让人羡慕。可家也是会失散的,任何一个家在面对死亡时,都显得不堪一击。

甚至越美好的家,在经历死亡时越发痛彻心扉。就如一场精心准备的盛大宴会,开场时花团锦簇,众宾齐聚,结束时杯盘狼藉,形单影只。

也许有人会想,既然注定曲终人散,不如一开始就不赴宴。

可是,人生就是一场不断失去的过程,害怕失去的人什么也得不到。人生的意义不就在于,失去时虽不舍,得到的不留遗憾?

即使总会曲终人散,我们依然能在回忆里笑着相见。

杨绛一家人相守六十载,经历半个世纪的风雨,钱瑗和钱锺书先后离开,杨绛悲痛难忍,却绝不遗憾。她说:“我们仨都没有虚度此生,因为是我们仨。”

他们已经经营了一个最美好的家庭。此生相守,不曾虚度。

2016年5月25日清晨,杨绛先生病逝,享年105岁。

此时距他们失散已有19年。他们重新相聚了。 |