|

菲律宾回忆 木村荣一郎是飞行第1战队的一员,他经历了这支疾风部队从菲律宾败退到日本本土的全部过程,并最后幸存至战争结束4年,日本《航空爱好者》杂志对木村荣一郎进行了一次采访,以下为采访的全文。 乘疾风起飞克拉克 记者:木村君是什么时候加入飞行第1战队的? 木村:昭和18年(1942年)。碰巧当时第1战队正在支援瓜达尔卡纳尔岛的撤退行动,我们前往战场也无济于事,就去了佳木斯(满洲北部)留守部队。佳木斯接近苏联国境边界,记得当时正下雪,应该是昭和18年(1942年)的年底,11月左右吧。 记者:装备的战斗机是隼I型吗? 木村:是隼I型。那之后不久,在柏市(位于本州岛千叶县)基地集结组成II型,编成帝都防空战队。当时,战队里还有几架97式战斗机,不久就换装成4式战斗机(疾风)。。。。。。 记者:那是在明野。。。。。。? 木村:不是的。我们部队派遣了井上中尉(55期)和伊藤军曹(少飞6期)到立川技术研究所参加换装训练。在那之后他们两人成为教官,对部队展开改装训练。在立川,从我们部队选拔了两名、从其他的部队也选拔了几名接受改装训练,当时的主任教官是黑江(保彦)君。改装训练期间,他们学习了理论学科,实际的技能学习时间总共大约1个月。

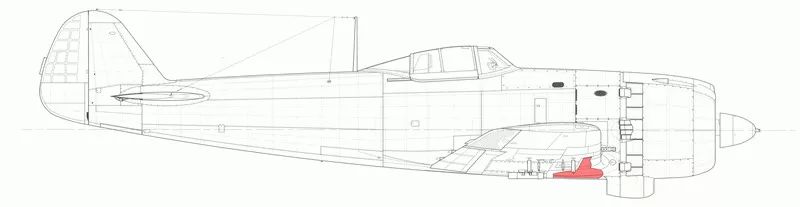

用于训练的Ki-84,机翼下的设备为机炮弹壳收集器

记者:从隼换装为疾风,您有什么不同感受? 木村:我至今还留有印象的是它的舵很重。当时是叫做“操舵反动(操纵方向舵的反作用力)”吧,就是现在所说的操纵灵活性。因为飞机速度变快了,所以就那一点点反作用力都会让你感觉到舵很重。除了感到重以外,倒不至于会造成活动能力下降,只是听那些老飞行员空中作战后,回来说肩膀酸痛什么的,一个个都做按摩去了。 记者:疾风的武器装备也变强了吧。 木村:武器装备也变强了,格斗战要领也相应发生了些许变化。“隼”要求的是飞行员的个人技能、具备精湛技艺的空中战斗,进化成4式战这样的高速机后,对射击精度要求很高,稍有点滑动都会相差甚远。于是,像隼那样边打转边射击的方式就很少了,就转变成所谓的复杂编队战术的形式,必须以2架飞机为一组。。。。。。我想,也就是从那个时候起,日军的空中作战方式逐步向集团作战方向转变的吧。 记者:改装成疾风机型后就前往菲律宾了吗? 木村:不久就从柏市基地开往(九州岛)前线了,也就是所谓的九州防空作战。八幡钢铁厂被B-29空袭的时候,我们也上阵了,但没有遭遇到敌机。后来,莱特湾海战就真的要打响了,我们曾一度从前线撤回柏市基地。然后去了上海,呆了一个星期左右,又从上海出发前往台湾,再从台湾到达(菲律宾)克拉克机场。 意外着陆无人岛 记者:在前进的途中,好像有很多架飞机曾因发生故障损失的情况吧。 木村:没有,只有1架。在冲绳前面的伊江岛附近,有一架飞机因为发动机故障,意外坠落在海中,飞行员当场殉职。之所以在台湾的行动有些迟缓,是因为我们还在内陆的时候正是晚秋时节,在那里把发动机调校到适应当时气温的工作状态。但去到台湾之后,工作环境突然转变成了夏天炎热的温度,发动机一下子无法适应。同行的地勤人员用运输机先行送往台湾,我没有跟着一起去,所以修理调节整个大队的飞机花了两至三天的时间。这是每个飞行员的必修功课。然后,我们就去了菲律宾,最初抵达的不是克拉克机场,而是西海岸的圣马塞利诺机场。接着,立刻发起了莱特攻击。这场战役是海陆军联合作战,规模相当庞大。

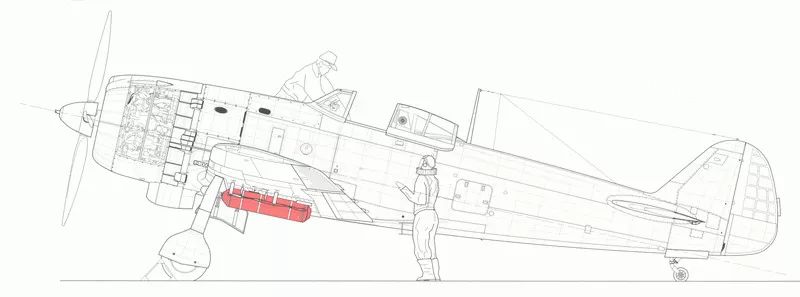

107.png 日军机场的常见一幕,用卡车装载的电池启动疾风发动机

记者:莱特总攻击是在10月24日吧。 木村:是的。1战队提前一天就从克拉克飞抵利巴机场。莱特湾攻击的这天,战队的任务就是提供空中掩护。黎明时,我们从利巴机场起飞,那时天还一片漆黑。然后,我们飞到了奥尔莫克附近。刚刚提到过参加疾风换装训练的井上军曹,他是第二分队的队长,我当时是战队长的僚机。突然,井上君的飞机发动机出现故障,只听到“啪”的一声,天空扬起白烟,飞机从编队中掉落下来。我想高度大概是8000米吧,就只有他那架飞机坠落了,谁也没有跟着飞下去。 当时,离战场已经很近了,万一被敌军发现,井上君会很危险,所以我就跟着飞下去了。他那架飞机一直朝宿务岛方向坠下,最后落到离海岸不远的地方,马上就有两到三个当地土著飞奔过去。我观察了一下子,发现他并没有从飞机里出来,我想应该是已经殉职了吧。从那么高的上空掉下来,这也难怪。当时我想,单机前往战场会有危险,于是就朝利巴方向飞去。 原本在那天起飞升空前,我们曾接到命令说“莱特攻击结束后,在战斗中分散的话就到内格罗斯岛集合。将内格罗斯岛作为下一站的基地,从那里再次向莱特发起进攻。”所以,我本来想先降落内格罗斯岛。但是,那个时候敌军的舰载机不断的从莱特方向飞往宿务岛――之后我才知道,井上君坠机后宿务岛遭受了大空袭。于是,我避开舰载机前行的方向,朝利巴飞去,但那时我的飞机发动机也出现了故障。我不太清楚故障原因出在哪里,只是知道有油渗入到引擎罩里面。渐渐地,油压开始下降。那时,虽然已经离利巴很近了,但我发现马林杜克岛的附近好像有个很小的无人岛,于是我就迫降到那个小岛上。 记者:降落到小岛的海岸上吗? 木村:不是的。当地的菲律宾人从马林杜克岛划船过来耕地。在岛的中央,丛林之中有块像是旱地一样的区域。我想那里刚刚好,于是降落到那里了。之后的处境还是很艰难的。战斗前,我储备了一些用于意外迫降时吃的粮食,就是靠吃这个和野生的椰子果勉强度过了一星期左右。日军攻击莱特岛、返回克拉克机场的飞机也会经过这里。每次(有飞机路过),我都跑到狭窄的海滩上,死命地挥动围巾。但是,就算对方发现了我,也是无能为力的。就这样,又过了一个星期左右。这天,有个农民划着独木舟驶了过来。我想这一定是游击队,于是躲藏起来,拿起手枪瞄准他。对方看到这个大家伙降落在旱地的中央,于是战战兢兢的走了过来。我说了声“站住”,然后用手枪对着他,对方吓了一跳。但是,语言完全不通。我送上在上海的时候攒的烟草,给他画了个地图,让他带我到塔亚巴斯湾的对岸。好不容易到了船上,我观察了一下,觉得白天会有美国飞机飞过,这很危险,于是,我决定晚上带着他上路。到了晚上,花了很大功夫才坐到船上。

没有飞机的航空队 总算可以看到海岸线了,如果被发现船上有日本士兵的话,我肯定会被干掉。结果,只能从这里游到岸上去。没办法,我抽出一个兜档布,把飞行服之类的都顶到头顶上,捆上腰带就开始游。我想应该游了四到五公里吧,因为游了两小时以上。。。。。。 终于游到陆地上了,但不知道到了哪儿。白天不能行走,只能到了晚上通过观察星空来判断利巴的方向前进。 大概走了几天吧。利巴有个很大的湖叫做塔尔湖。我看着前面的水域像是那个湖,心想应该到了利巴附近吧。这周围还不是处于日本军控制下,白天我去到街头,对那附近的人说:带我去日本军队驻地。他们对我并没有什么敌对情绪,把我带到了从满洲过来的铁兵团的营地。在那里,我吃了顿饭,度过一晚,第二天就被宪兵队带走了。 我跟宪兵队把事情经过说明了之后,他们说:没法把我送到克拉克,但是可以送我到马尼拉海军飞机场。于是,他们把我带到马尼拉的尼古拉斯飞机场,在那里度过了一晚,第二天又用汽车把我送到了克拉克机场。

疾风编队准备起飞升空,翼下的两个副油箱表明这是一次远程任务

到了克拉克机场一看,当时的留守部队全部都转移到了内格罗斯岛。我找了一圈,一个人都没有。我不知如何是好,拖着疲惫的身子蹲在留守部队的战队本部事务所的台阶上。突然,我发现55期的粕谷大尉正开着卡车到处巡视,就他一个人还留在这里处理一些残留的事情。 “喂,木村,你小子还活着啊?你小子也是在大本营发表的未归机名单里的啊”。那时,(距离10月24日的第一次战斗)已经过了2周左右了。 记者:在那以后,你一直待在克拉克机场吗? 木村:是的。即使我要去内格罗斯岛,那边也没有飞机可以开。他们让我在那里待命,等待后方的增援。飞行员慢慢集聚起来,我们战队的战友也集结到克拉克机场,等飞机到了之后再与本队汇流。 但是,真到了那时候,运送飞机这件事并不如想像的那样简单。本来打算从后方派来一个专门的空中运输队的,结果却没怎么来。偶尔飞过来一架战斗机,可是留下来的飞行员个个都想早点开着它去内格罗斯岛。结果,我们只能通过相互争夺猜拳或抽签决定谁去谁留。 那会儿,有名的飞行员都在莱特岛作战中相继阵亡,战斗力所剩无几。我们战队迫切需要恢复战备力量,于是就撤回到下馆。第一次交锋暂时告一段落,全部时间也不到一个月。飞行员几乎都战死了,大概仅有7个人是健全着回到下馆的。 记者:第2次进入菲律宾是在12月初吧。 木村:是的。这次是降落在波拉克机场。这时,松村(俊辅少佐)战队长战死于内格罗斯岛,桥本(重治大尉)战队长也在去到波拉克不久就战死了。 和P-38的空战 记者:第2次的主要任务是防空吗? 木村:是以防空为主,所以要定期巡逻放哨。第2次全是糟糕的回忆。几乎没有取胜过。。。。。。 记者:对手是舰载机吗? 木村:是的,是格鲁曼(F-6F“地狱猫”)。陆基战斗机对手是P-38。格鲁曼和疾风在性能上不相上下。

1939年问世的P-38,五年之后在菲律宾上空仍然是日军战斗机的强劲对手

记者:疾风和P-38比呢? 木村:P-38有速度上的优势,但转弯半径比较大。和它单机作战没有问题,但当时敌机有很多架。然后,还有个原因就是编队作战,这也是对方占优势。所以,要打乱对方的编队,形成各个作战才对我们有利。 在波拉克,我目击了赤冢军曹和伊藤军曹的2架飞机在机场上空和8架P-38交战的情景。2人击中了含编队长机在内的3架敌机,但对方无线通信优良,马上就呼叫到了救援。赤冢军曹的飞机被增援敌机击中,着火坠毁。所幸的是,赤冢君乘降落伞落下,仅仅脸部被火灼伤。对方的燃料也在激战中耗尽。我们也趁机陆续起飞,就这样撤退了。 记者:木村君和P-38的空战是。。。。。? 木村:那次是和56期的佐藤中尉2人一起放哨巡逻,发现了联合飞机(B-24“解放者”)的24架编队。当时,报告已经来不及了,于是就开始了进攻。我们也没有占据高度上的优势,交战的时候处于同样的高度。但是,P-38在上空为B-24掩护。我们被一阵狂射,佐藤君战死,我也被飞机残骸砸到了。操纵面被打到只剩下1/3左右,机身满是窟窿,就这样仓皇逃了回来。庆幸是的我没有受伤,只是机体中弹而已。。。。。 所以,那个时候对我们而言,并没有取得压倒性的胜利。进驻波拉克的第一战就已经损失了4架左右。各战队的状况都差不多,于是,我们就有了变更攻击方式的想法。为了以少胜多,我们改变了白天正面进攻的战术。具体说是怎样一个进攻法呢,就是在深夜,乘对方战斗机停在跑道休息的时候将其烧毁。这就是所谓的夜间小型炸弹攻击。

小型炸弹夜袭 记者:海陆军都参与了吗?

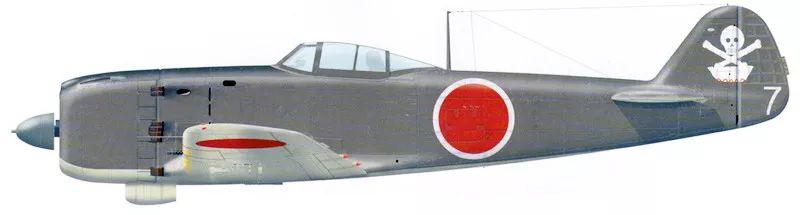

挂载小型炸弹的疾风战斗机示意图

木村:海军也参与了夜间进攻,但不是用小型炸弹,我记得是他们用的是200公斤的高爆炸弹。在波拉克,我被划归入11战队,11战队都是小型炸弹攻击。我想那次取得了很大效果。 记者:攻击目标的飞机场是。。。。。。? 木村:是在民都洛岛上,有北圣何塞和南圣何塞2个飞机场,敌方用船载着飞机从这里登陆。那个时候,虽然还不知道敌军会登陆在北圣何塞机场还是南圣何塞机场,但是大体的情报还是了解的。起飞前,我们就被指示是前往南圣何塞机场还是北圣何塞机场。这次,我们投掷小型炸弹之后就枪炮扫射,战果斐然。 记者:小型炸弹的投掷是在超低空进行的吗。。。。? 木村:是的。在低空,相对地面的移动(角速度)才快嘛,被下方防空炮火射击的时间也短。我们以两架战斗机为一组搭配攻击,一架攻击的时候,另一架的任务就是对地面火力点进行压制。飞机的翼下一共挂着两枚小型炸弹。根据当时的状况,有时会同时投放两枚炸弹,但多半是先投放一枚炸弹,转过一圈后投掷另一枚。 记者:深夜的敌军飞机场,没有迎击你们的战斗机吧。 木村:敌军飞机场没有迎击的飞机,但是,在中途的卢邦岛,有敌军的夜间战斗机在那里待命,瞄准了我们攻击民都洛岛后的归途。然而,我方的燃料即将耗尽,不具备随时交战的能力,以至于在这里被他们攻击后我们被打散了,分不清楚方位,有一些飞机不知去向。我在海上转了几圈,发现了一艘船,看起来像医院救援船。我想,如果是医院救援船的话,哪怕是敌方的也不用怕,于是迫降到那附近的水面上。。。后来知道,我遇到的那艘是日本最后的一艘医院救援船。。 记者:夜间攻击就只有2架么?

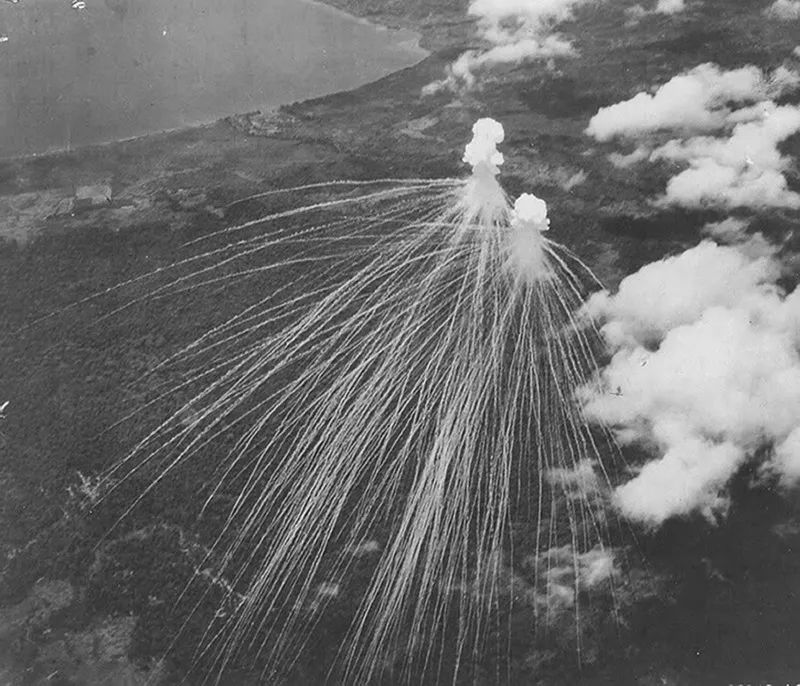

小型炸弹炸开后,微型炸弹便会四散落下

木村:只有2架,偷偷摸摸飞过去的。我也曾经有过单机行动的经历。在夜晚飞行,加之又是单机行动,导航计算需要做的非常仔细。为了挂载小型炸弹,飞机就无法携带副油箱,而且要以最短距离的导航术进行规划,否则燃料就很危险。为了不被雷达捕捉,我就必须低空飞行。我自己就进行了5、6次民都洛岛的夜间攻击。交战前,我都要准确计算地点,抵达目标后才投掷炸弹。虽然导航没有计算错误,但我在中途也有2次被敌机咬住了尾巴。 林加延湾初战果 记者:对方的战机是? 木村:中途有很多架P-39在埋伏。我是被道格拉斯A-20追尾的。敌机悄悄地尾随跟踪我,等我降落后向我扫射过来。 记者:木村君的第一次空战战果是。。。。。。?

一架疾风正在起飞。注意左侧机翼挂载的是200升副油箱,右侧机翼挂载的是250公斤炸弹

木村:不确定的也有几架吧,但确认到真实击落的战果是发生在林加延湾。那次也是夜间战斗,传来了敌方机动部队侵入林加延湾的情报,于是我收到攻击命令。我们派出8架飞机,每架挂载一枚200公斤的高爆炸弹出发了,四至本君是我们编队长。当时,有飞机被投下的高爆炸弹击中。只听“啪”的一声,漆黑的夜空顿时变得格外明亮。投掷高爆炸弹后就是空战,我击毁了一架敌机,但四至本君的飞机被击中,跳伞落下。 记者:对方有几架敌机? 木村:全部都是从母舰运来的舰载机。因为是夜晚,不清楚有几架。但可以确认的是,对方的飞机数量是压倒性的。。。。。当时,真是不飞到跟前就无法识别。等发现的时候,双方攻击位置都处于劣势,很多编队都只是擦肩而过。刚想要转身追赶过去,已经看不到对方踪影了。 我击毁的敌机大多都是一击而溃的,是对方发现的太迟吧。对方以为没有被我方发现,想准备转弯攻击我方,但我方率先向它射击。如果当时对方不是想转弯绕过去,而是持续保持那样的高度作战的话,或许被击中的就是我了。 记者:你击毁的是格鲁曼(F-6F)吗? 木村:是格鲁曼。当时西科斯基(F-4U海盗)也在里面,但是当时是夜晚,也看不太清。说是击中了但也没有时间去确认,只顾着逃跑。 记者:对方的数量占压倒性优势时,我方进行夜间战斗是比较容易的吧。 木村:是的。白天我们无处藏身,到了夜晚,双方只有到了很近的距离时才能看清。夜间进行小型炸弹攻击相当有战果。 记者:你觉得海盗怎样? 木村:感觉比格鲁曼要容易击中。在班吉湾前方的伊巴海岸进行了一场海战。那时虽然也是海军机动部队的进攻,但是我们的任务是掩护特攻机(自杀飞机)。

战争结束了,这架自杀部队的疾风逃过了覆灭的宿命

记者:派了几架机去掩护特攻机呢? 木村:通常1个编队是4架左右。但当时只去了2架。特攻机也同样只有2架左右。这种任务,即使自己中弹也要掩护特攻机的进攻,所以每次会发生空战。对方基本上都是格鲁曼。。。。。。对于掩护特攻机没有什么好说的。当接近攻击地的时候,比起掩护特攻机突进而言,自己更有想突进冲动。 夜间,单机海上侦敌 记者:第1战队是在1945年(昭和20年)1月才回到台湾的吧。 木村:是的。台湾屏东的南方有个叫潮州的地方,那里不久就成为台湾的防空基地。在那里进行了一场不可思议的战斗。我方的疾风正在那里进行4架对4架、共8架的编队战斗训练,结果有4架P-47误入其中。当接近的时候,双方都吓了一跳。我们刚准备开火的时候,对方也发现了,“啪”的一下就逃走了。因为Ki-84和P-47有点像,对方肯定以为是雷电战斗机和Ki-84在交战呢。我方还以为飞机突然变多了,吓了一跳(笑)。 在台湾主要就是以此为驻地。有一次,海军方面发来情报,说在巴士海峡出现了敌军特混舰队。那时刚好有台风过来。我被派去搜索,是第四航空军青木参谋长的命令。。。。。。我单机前往搜索了约2小时,当时海面卷着风浪,结果发现是他们把夜光虫之类的误认作敌军。 记者:夜间,单机海上搜敌很难吧。 木村:那真的是很难啊。当时正要刮台风,云层很低。四至本君将所有具备夜间战斗能力的人员全部集聚在一起。这必须具备战斗之上的觉悟,为了公平起见我们抽签决定。

记者:那之后,第1战队撤回内陆进行本土防空。。。。。。? 木村:在高萩迎击B-29。那时候,内陆不是没有什么具备夜间作战能力的飞行员了嘛。仅夜间迎击B-29的战斗,我就被派去过几次。那一次,又丧失了仅存的几名飞行员。 记者:疾风的高空性能也不差。 木村:是很好呢。很轻松就可以飞到1万左右的高空。只不过在平流层每打出一发子弹,飞机就会降低一定高度。。。。。B-29和普通战斗机不同,在后上方没有所谓的死角,中弹率高。在前下方瞄准翼根射击的战术被公认是最好的,但是要潜入前下方却很困难。前桥市被空袭的时候,我也击毁了一架,当时就是在前下方攻击的。

本土防御战 1944年6月,经过长达数月的筹备,由印度辗转进驻中国的美国陆航第二十轰炸机司令部做好了战斗的准备。该部队的B-29“超级空中堡垒”机群驻扎在四川盆地的成都机场,业已整装待发,随时可以起飞升空轰炸日本。B-29部队在中国战场的出现,早早引起了日军大本营的注意,日军预计北九州地区将很快遭受到这支重轰炸机群的袭击。这一切很快变成了现实,6月15日深夜,第二十轰炸机司令部所属第58轰炸机联队的62架B-29飞临北九州的八幡市上空,将大量500磅高爆炸弹投向八幡钢铁厂――日本至关重要的钢铁生产中心。

馆林市机场,50余架疾风乙随时准备升空迎击B-29机群

第二十轰炸机司令部的作战任务越来越频繁,强度越来越高。从成都机场升空,B-29凭借超长作战半径可以对曼谷、新加坡、西贡、台湾、冲绳、中国东北的日军目标展开轰炸。从1944年11月开始,在美军夺取马里亚纳群岛之后,第二十一轰炸机司令部入驻其中。以此为基地,B-29的作战半径可以延伸到本州岛,直逼东京地区――日本最大的政治和工业区域。11月1日,一架B-29侦察机(美军编号F-13型)出现在东京上空,这架侦察机在日军战机无法企及的高度巡视一番后,安然返回马里亚纳群岛基地。这是1942年4月著名的杜立特空袭以来,美军战机首次突入日本首都。 从1944年夏天开始,截击B-29便成为日本本土航空兵力量的首要任务。日本陆航的防空战机主要以川崎Ki-45“屠龙”双发重型战斗机和Ki-61为主。在菲律宾战区的溃败已然不可避免之后,中岛公司出厂的疾风战斗机便直接加入到本土防空的队列之中。在日本陆航的编制里,东京地区的拦截任务则是重中之重,这项使命交付给第10航空师。名古屋-大阪-神户工业区则由第11航空师护卫。这两支部队得到了驻扎在本州岛中部的第12航空师的支援。在未来1945年冲绳岛登陆战的期间,以上部队的各战斗机部队一度转移至九州岛,以支援冲绳岛的日本航空兵部队。 1944年8月20日,八幡钢铁厂再度迎来了第58轰炸机联队的B-29机群,这也是第二十航空军首次在昼间空袭日本。总共有67架超级空中堡垒飞抵八幡上空,飞行高度在20000英尺到26000英尺之间。日本陆航出动4支飞行战队展开拦截,总兵力为89架战斗机,此外,海军航空兵也派出两支战队参与其中。在当天战斗中,飞行第51战队出动18架疾风升空迎敌,声称击伤2架B-29。飞行第52战队则出动了15架疾风,声称与第59战队合力击落1架B-29。8月20日的战斗中,主角则是驾驶Ki-45的飞行第4战队,该部队首次使用了自杀性的撞击战术,一举撞毁1架B-29,轰炸机爆炸的残片则将另一架空中堡垒击落。当天战斗结束后,第4战队宣称击落17架B-29,击伤17架!不过,第58轰炸机联队当天的真实损失则为14架B-29,其中仅有4架在日本上空被击落或撞毁,其余大部分损失在返航途中的中国境内。

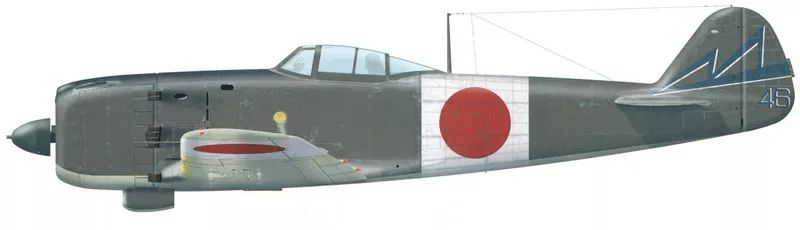

1945年5月,第58振武队的疾风甲

在菲律宾战役期间,日本海军航空兵对美国舰队的自杀性攻击给予日本陆航深刻的印象。在美国舰队逐渐向日本本土逼近之时,日本陆航也开始的最后的挣扎,组织起自杀攻击部队,并冠以其“振武特别攻击队”的名称,妄图借此一举扭转败局。装备有疾风战斗机的自杀部队包括第57、58、181和182振武队。与此同时,也许是收到第4战队撞击战果的影响,大量陆航战队自发地组建起自杀性的撞击部队,以应对B-29的威胁。其中,最为著名的当推1944年12月5日由第10航空师成立的“震天制空队”。日本陆航的这些自杀攻击部队在最初以四机编队行动,随着战事的发展逐渐扩充为八机的阵容,为获得更高的性能,将所有不必须的设备(包括机枪/机炮)拆除。 1945年1月,飞行第246战队接受了首批Ki-84。该部队隶属于第11航空师,驻地位于本州中部。同一个月,第10航空师的飞行第47战队也接收了疾风战斗机,该部队的机场则位于东京以北。不过,Ki-84的批量生产开始8个月之后,这两支部队还是无法得到足够的战斗机配给,不得不在装备疾风的同时继续使用老旧的Ki-44战斗机。 2月16日,美国海军第58特遣舰队出动大批舰载机,对日本关东地区进行空袭。在这一天,日本陆航第10航空师倾巢出动进行拦截,装备疾风的第47、51和52战队也参与其中。战斗结束后,日军航空兵部队放出令军心为之一振的战报,宣称击落不少于62架敌机、击伤27架。不过,真正有意义的数据则是日军自身的损失――共有37架战斗机被击落。第二天,美国海军继续空袭关东,日军航空兵部队则宣称以18架战斗机损失的代价击落36架敌机、击伤18架。在两天的战斗里,第47战队一机未损,宣称击落16架F-6F“地狱猫”战斗机以及2架SB2C“地狱俯冲者”轰炸机。第51战队同样毫发未伤,宣称击落12架敌机。第52战队的运气稍差,损失了包括战队长在内的多名飞行员,宣称战果则为10架。在激战过后,日军大本营发出命令,禁止第47战队和驾驶Ki-61的244战队与美国海航部队交战,要求这两支部队发挥优势、集中兵力拦截B-29轰炸机群。

飞行第47战队第1中队的疾风甲,机身中部醒目的白底红日标记表明该机专门用于本土防御

1945年3月,美国陆航改变策略,开始对日本本土进行夜间燃烧弹空袭。4月,B-29轰炸机群重新在白昼突入日本本土列岛,这一次,超级空中堡垒的身边增加了大量贴身护卫――从美军占领的硫磺岛上起飞的P-51D战斗机。由护航机支持的第一次昼间空袭在1945年4月7日展开,目标是东京和大阪的工业区。在当天的战斗中,第246战队出动8架疾风,与美国陆航第15和21战斗机大队的30架野马正面交锋。经过一番较量之后,空战以日方损失2架战斗机告终。 参加拦截B-29机群的战斗机并非只有一线部队的疾风。1945年5月23日深夜,超级空中堡垒再次来袭。在这天晚上,作为日本陆军航空审查部的试飞员,黑江保彦少佐驾驶一架Ki-84从福生机场起飞迎战,宣称击落2架B-29。2天之后,同属航空审查部的佐佐木勇少尉在B-29空袭中升空作战,宣称击落3架B-29;战争结束时,他本人的宣称战果则为39架击落纪录,其中包括6架B-29!

1945年春,明野陆军飞行学校的疾风甲,注意方向舵上的明野陆军飞行学校徽记――汉字“明”

决战冲绳 就在美军对冲绳岛发动规模宏大的登陆战之前,日军大本营作出决定:增强岛上的航空兵力量,以求负隅顽抗。为此,日本陆航的第六航空军在九州地区集中,划归日本海航调遣,因为后者将构成冲绳岛战役的主战航空兵力。在这些部队中,包括配备疾风战斗机的飞行第101、102和103战队,这三支部队构成了第100航空师,于1945年3月中旬入驻九州南部的宫崎市机场。驻扎在台湾的第八航空军同样也将参加冲绳岛战役,但旗下仅有一支疾风部队,即台中机场的飞行第29战队。

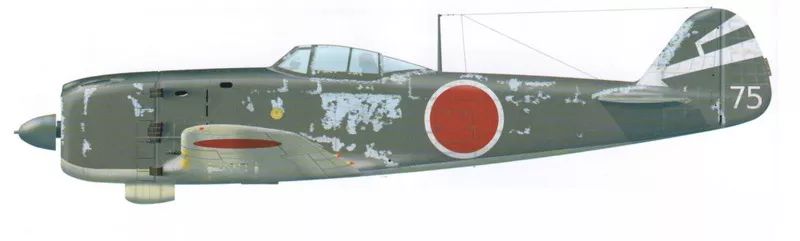

1945年1月,飞行第103战队第1中队的疾风甲

冲绳岛战役中,日军航空兵的战术归根到底只有一条:自杀攻击。在日军的计划中,自杀机的唯一目标是美国海军战舰,而战斗机的职责则包括掩护自杀机、观察并报告自杀攻击战果、在自杀机基地上空巡逻以防止美军机群的袭击。在自杀机部队中,日本陆航的“振武特别攻击队”也参与其中,不过主力依然以日本海航为主。 冲绳岛战役中,Ki-84的第一次登场发生在1945年3月29日。当天,第103战队派出8架疾风,掩护轻型轰炸机群攻击德之岛海域发现的美军舰队。但是,美国海军第58特遣舰队迅速作出反映,起飞战斗机升空拦截。在美军严密的防守面前,这次自杀攻击只能无功而返。 1945年4月1日,美军发动对冲绳岛的登陆战,并迅速控制了独谷机场和嘉手纳机场。在4月1日和2日两天时间里,第103战队执行了自杀机的护航任务。与此同时,在九州南部知览机场的自杀机基地上空,第101和102战队的36架疾风在持续不停地巡逻守卫,类似的任务一直持续到4月中旬。4月15日,第100航空师纠集起11架疾风和日本海航的12架战斗机联手出击,对独谷机场和嘉手纳机场进行空袭。目睹这队战机在美军机场上投下炸弹之后,冲绳岛上的残存日军部队士气大涨,一时间忘却了无力挽回的覆灭命运。在这次行动中,第100航空师最少损失了8架战斗机,还有一架疾风被击成重伤,返航途中勉强迫降在喜界岛之上。第二天,又有两架疾风在奄美大岛上空的交战中损失。4月17日,在同一片空域中,11架Ki-84和11架Ki-61的混合编队与20架美国海航的F-6F战斗机展开混战。战斗结束后,日军损失了8架战斗机,包括第101战队的战队长座机。大致在同一时间,第103战队的7架Ki-84秘密转场到靠近前方战场的鹿儿岛机场,以求对自杀机进行更好的护航支持。但这支小部队很快便损失了3架疾风,护航任务已然无法完成,只能在4月22日灰溜溜地撤回九州。在冲绳岛战役期间,台湾的第八航空军境况更加窘迫,该部队的战机几乎消耗殆尽,但因台湾孤悬海外,与日本本土之间的跳板――冲绳岛又被美军占领,该部队无法及时地获取物资补给,第八航空军正在一步步接近分崩离析的边缘。

1945年5月,飞行第102战队的疾风挂载着副油箱,准备起飞升空迎战冲绳岛区域的美军战斗机

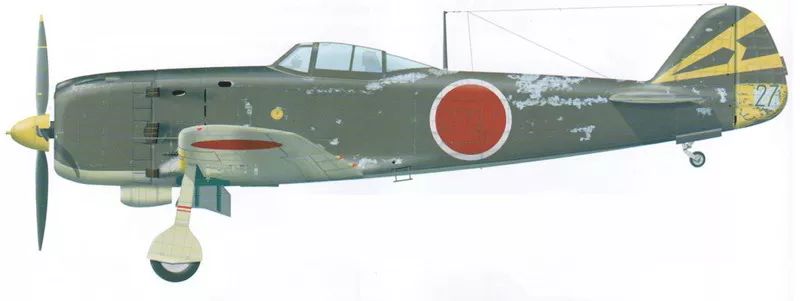

1945年4月,飞行第102战队第2中队的疾风甲

5月24日,日军派出7架Ki-21轻型轰炸机,运载日军特种部队奇袭独谷机场,妄图对美军航空兵部队展开釜底抽薪的一击。在这场行动中,第103战队不顾天气恶劣,派出11架疾风进行掩护,最后几乎全军覆没,只有1架返回九州。此外,日军的奇袭并没有取得太大战果,特种部队仅对美军航空兵部队造成有限的破坏,很快被美军步兵全歼。 尽管自杀战术取得了一定的成果,日本陆航部队在冲绳岛战役中仍然遭受了严重的损失。为此,1945年5月,第六航空军获得了3支飞行战队的补充,配备疾风战斗机的第47战队便是其中之一,该部队于5月27日转场至九州岛南部的宫崎机场。不过,3支战队的兵力对于战局已经全然于事无补。6月下旬,日军结束了冲绳岛上的有组织抵抗,日本列岛的这扇大门终于掌控在盟军手中。因而,日本陆航也停止了冲绳方向的增援。1945年7月底,人员和设备损失惨重的第102战队被解散,残存飞行员被并入103战队之中。

1945年5月25日,第58振武队的疾风机群准备起飞对美军舰队进行一去不复的自杀攻击

最后挣扎 1945年6月26日,第246战队的24架Ki-44和Ki-84编队升空拦截一个B-29编队,声称击落6架轰炸机(其中2架为撞击战果),自身损失3名飞行员。这是日军战斗机拦截重型轰炸机编队的最后几次作战之一,因为日本陆航高层命令所有下属战斗机部队保存力量,为预计在秋天到来的美军本土登陆作战做准备。这也是B-29轰炸机在广岛和长崎上空投下原子弹时没有遭到日军战斗机拦截的原因之一。

1945年7月,飞行第112战队第1中队的疾风甲

与此同时,更多的日本陆航单位获得了Ki-84战斗机的配备。6月,驻扎在柏市机场的飞行第70战队开始装备疾风,部分替换掉早已落伍的Ki-44战斗机。最后两支疾风部队是1945年7月在本州中部建立的飞行第111和112战队。其中,第111战队的核心骨干是从明野陆军飞行学校的航空教导师团中抽调而出的军官。第112战队同样也是精英荟萃,集结了日本陆航其他部队的富有经验的飞行员。这两支新晋战队之中,集结了日本陆航的最精锐武器,除了Ki-84疾风,还包括川崎公司的Ki-100五式战斗机。不过,直到战争结束前,第111战队没有执行过一次战斗任务。第112战队唯一的出击发生在8月10日,4名该部队的飞行员声称在空战中击落1架B-29轰炸机。

飞行第47战队第2中队的疾风甲

7月28日,第47战队的Ki-84机群在大月市机场起飞时,遭遇了一组深入日本国境的美军战斗机。美国人暴风骤雨的袭击过后,6名日军飞行员当场毙命。8月14日,第246战队的8架疾风在丰后水道上空与6架远道而来的野马战斗机正面交锋。日军宣称击落5架敌机,自身损失2架。同一天,第246战队的一群疾风在京都以北的琵琶湖上空与美国陆航的P-47N交火。在战斗中,宣称拥有3架B-29击落纪录(2架为撞击战果)的藤本健二被击落毙命。这天的战斗结束后,8月15日,日本天皇发表投降诏书,第二次世界大战落下帷幕,疾风战斗机也结束了作为“大东亚决战机”的征战历程。

艺术家绘制的疾风战斗机与P-51D野马战斗机对决的效果图

从岳阳上空第22战队的第一次参战、到琵琶湖地区第246战队最后的败仗,疾风战斗机在第二次世界大战的登场时间不到一年,却经历了日本航空兵最后溃败的全部过程。“疾风”未能在太平洋西岸掀起强劲的波澜,实属日本军国主义之大不幸、正义势力之大幸。 |