|

图片:《你的名字》

学心理的你,在生活中见识或经历过什么东西或事件,让你想设计成实验?

100% 亲身经历、100% 源于生活——我的名字!

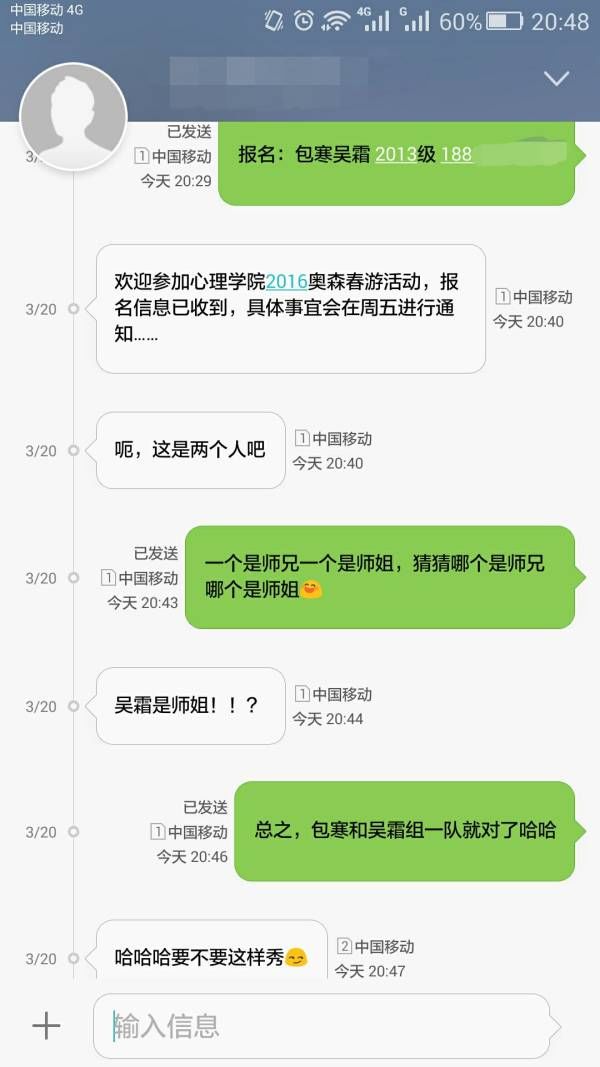

下面的对话可以说是我从小到大的日常了……

我:「大家好,我叫包寒吴霜。」 甲:「原来包寒吴霜是个男生啊。」 乙:「你姓包还是姓包寒?」 丙:「你的妈妈姓寒?」 丁:「你是少数民族?」

以及肥肠尴尬的……

小学某老师点名:「包寒到了没?」 我:「到。」 老师继续点名:「吴霜到了没?」 我:「到。」 老师:「???」

很多人都会认为「包寒吴霜」是一个女生的名字——这不奇怪,根据中国姓名大数据库,「寒」、「吴」、「霜」三个字的性别倾向(性别比例差值,从 –1 到 1)分别是 –0.19、0.34、–0.81,平均值是 –0.22,属于中等程度的女性化。

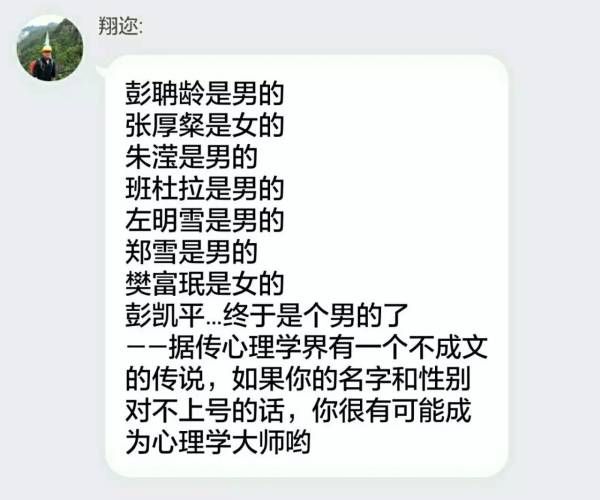

而且,这种「名字的性别反差萌」并不是个别现象!比如……

这些让人哭笑不得的生活经历,使我对一个问题产生了强烈的研究冲动:

名字和性别如何影响他人对我们的评价?

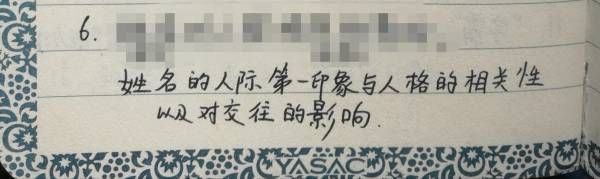

大概在 2013 年刚上大学的时候,我随手就把这个问题记在了一个小本本上:

没想到,2014 年申请本科生科研项目的时候,真的和小伙伴一起申到了这个研究课题。

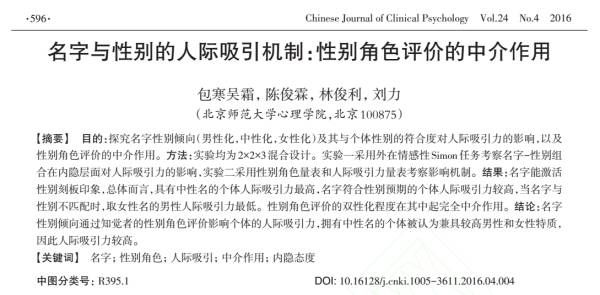

当时的项目名称很草率也很幼稚,叫《名字中性化对人际交往的首因效应:性别气质评价的中介作用》。后来文章发表的时候,标题就正常多了,叫《名字与性别的人际吸引机制:性别角色评价的中介作用》。

这个研究到底做了什么、发现了什么呢?

简单来说,我们使用内隐态度测验和实验模拟情境,测量了人们对不同的「名字 - 性别」搭配的内隐和外显喜好程度(交往意愿)以及人格特质预期(性别特质评价),结果发现:

中性化的名字(就是分不清是男是女的名字)会被预期兼具男性和女性特质,因此在人际交往情境下能带来最高的人际吸引力;符合个体本身性别的名字带来的人际吸引力次之;而对于「名字 - 性别反差萌」现象,取女性化名字的男性人际吸引力最低(但取男性化名字的女性人际吸引力并不低)!

这意味着什么呢?

意味着起名就起「中性名」!也意味着诸如「包寒吴霜」、「向诗蕾」这样取女性化名字的男生,别人最不愿意和他交往……(再次心疼一分钟)

* 了解具体内容和理论解释,可以到知网下载全文(名字与性别的人际吸引机制: 性别角色评价的中介作用 - 中国知网),也可以看我在「京师心理大学堂」公众号写过的一篇文章:名字心理学第 1 期 | 听你名字是女生,原来你是男生啊!

PS:不慎入坑,名字心理学一做就是四年,本科毕业论文也是关于名字,现在依然在做一个有关名字的研究……

参考文献: 包寒吴霜, 陈俊霖, 林俊利, 刘力. (2016). 名字与性别的人际吸引机制: 性别角色评价的中介作用. 中国临床心理学杂志, 24(4), 595–600.

知友热评

真酷,引自己的文章做参考文献。很有趣的领域。

Dreamboat

本文内容来自「知乎」 |