唐际根,南方科技大学教授,原殷墟考古队队长。

第二课 斧钺下的生灵

很多人不知道,我们国家在杀人和不杀人的这一点上是在西周时候发生明显变化的,西周以前经常杀人,西周以后很少杀人。

我们发现的西周墓葬很少有成批杀戮的殉葬人,最初有一点点,后来就很少了,或者没有了。但是我们挖出的商朝的贵族墓葬,经常会看见殉葬人,有时候一个很小的墓葬里躺着好几个人,都是陪葬的。

这对我这个做考古的人来讲也是一个很震撼的事情,今天我就讲一讲三千年前的杀戮。

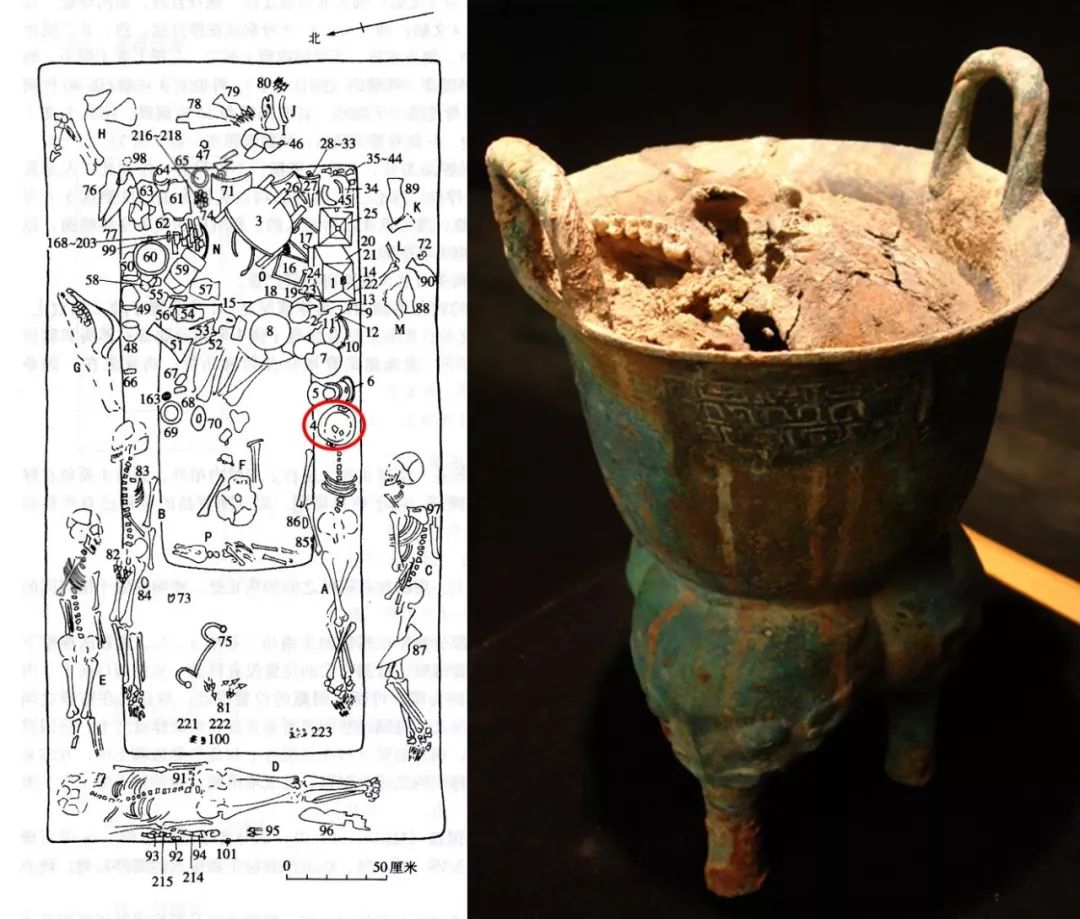

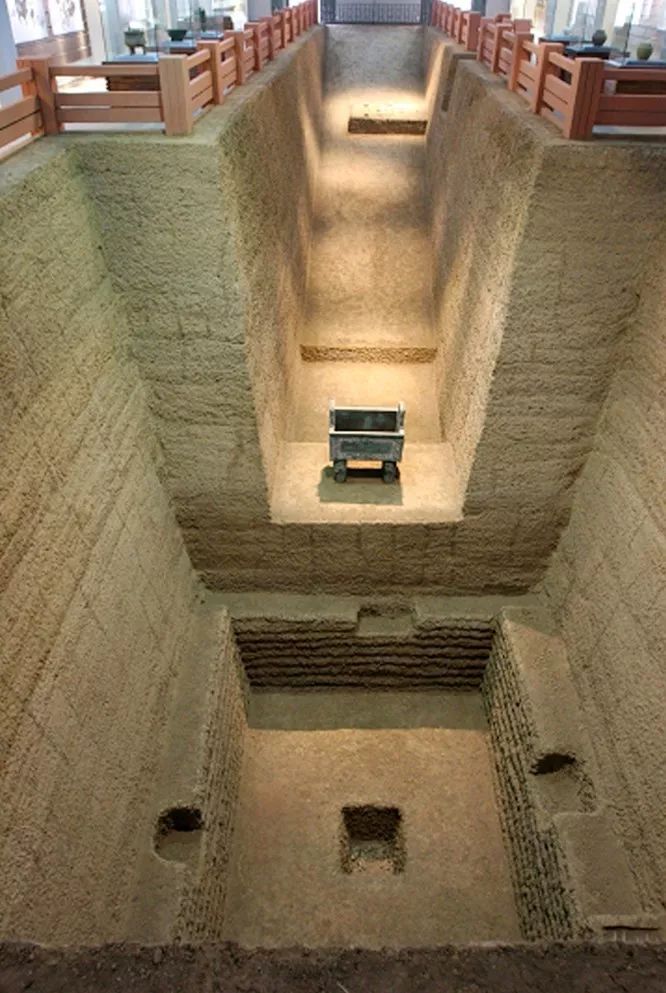

1984年我们在河南安阳挖出了一个很小的祭祀坑,那个坑里有人骨头,我们在人骨头的侧边发现一件青铜器,我们把它叫铜甗(yǎn)。

甗是三千年前的人用来蒸煮东西的一个器皿。它的结构非常有意思,底下有三条腿,腿上部鼓起来,然后束一个腰,腰上又有一个器皿式的东西,腔体很大。

实际上你如果看它的内部结构,束腰这个地方有一个箅(bì)子。如果把底下的三足上部加上水,水上放上箅子,再在箅上面的腔体里放上东西,底下再生火,它就可以蒸煮了。说白一点,它就像今天的饭甑(zèng)。

大家把它从墓葬里挖出来之后,发现里面装着一个人头,当时这个器皿的口部有点变形,所以没在意。刚才我说了商朝经常杀人,那么是不是杀人的时候不小心一颗脑袋掉进去了?

1984年我们把它搬回了考古队队部,大家一直就把它当成一个个案处理,没有特别重视。

1999年我们考古队继续在河南安阳发掘,我们在挖到一座稍微大点的墓葬的时候,又出现了一件青铜甗,这件甗上的腔体部位赫然又有一个人头。

这马上让我想起了1984年那一个案例。当我们把1999年放有人头的甗和1984年那件甗放到一起的时候,我们意识到这不是偶然,这是一个非常值得研究的现象。

如果我们要研究它的话,有哪些问题需要回答呢?其实有很多问题可以回答。当然大家最容易想到的问题是这两件铜器里的人头是不是被蒸煮过,蒸煮的又是谁。

01 被蒸煮的是谁?

当说到他是谁的时候可能又涉及到很多问题,他是哪里人,是男性女性,他的地位身份如何,当然最重要的就是为什么要蒸煮他。这些研究都需要花时间,而且要找到合适的方法。

想知道这两件铜器里的人头是不是被蒸煮过,其实我们做简单的分析就可以了。

首先这两个人头都被放在了类似今天饭甑一样的容器里,甚至我直接就可以说他被蒸过。但是学术研究不可以这样,不能因为你在一个容器里发现一个人头就证明他被蒸过,这样写出的文章是不能被发表的。

我们可以做一些简单的物理检测。左边这张图片有一堆人头,这是我们在一个墓葬的墓道里发掘的,而右边这张照片的人头,就是1999年发现的铜甗里的人头。从物理特征上看,这两个人头其实有很大的区别。

左边那一堆人头看上去很新鲜,金灿灿的,颜色质感都特别好。可是1999年发掘的甗里的人头,灰不拉叽的。我曾经拿小镊子夹了一小片,撅开发现它的断茬是齐的;可是左边的人头,撅开后会是锯齿状的,质感都不一样。

有人建议我做一些钙含量分析,因为蒸煮过后钙会流失,钙的量会少一些,实际上我还没做过。既然它在一个青铜甗里放着,它的物理特征又非常地明显,撅开后它跟正常发现的人骨头也不一样,基本上可以判断它是被蒸煮过的。

证明他被蒸煮过相对来说比较容易,但是接下来的问题就比较难了,这些被蒸煮的人头是什么身份呢?从1999年发现了以后,我一直在想这个事,一直想做这个研究,但是一直不得其法。

直到2003年,我的一个朋友,他是个美国人,是很有名的一个教授,他给我寄来一本杂志,上面提到美国、德国有人用锶同位素的办法研究人的来源,我才意识到我有可能研究这两个人头了。

锶同位素研究人的流动是一个很好的办法,它的原理就是,人是生活在地球上的,是要喝水、吃粮食的,那么人在吃喝的过程中就把地表上的矿物质吸收到自己身体里了,然后再循环出去。

牙齿跟身体有所不同,人换牙后,牙齿表层上的牙釉质一旦形成,里面的矿物质含量就永远不变了。可是人还要继续成长的话,还是要继续喝水饮食,这时再吸收的矿物质,会改变骨头里的锶同位素比值,但它不改变牙齿牙釉质上锶同位素的比值。

这就给了我们一个机会,就是说如果这个人他生活在A地,然后他死在A地,那么他的牙釉质里的锶同位素比值和他骨头里的比值永远是一样的。

但如果他生活在A地,长大了换了牙了,牙釉质里面的锶同位素比值已经形成了,这时他离开了A地到了比较远的B地,他的牙釉质上的同位素比值是不动的。可如果他在B地日积月累地生活,他骨头里的锶同位素比值是会发生变化的。

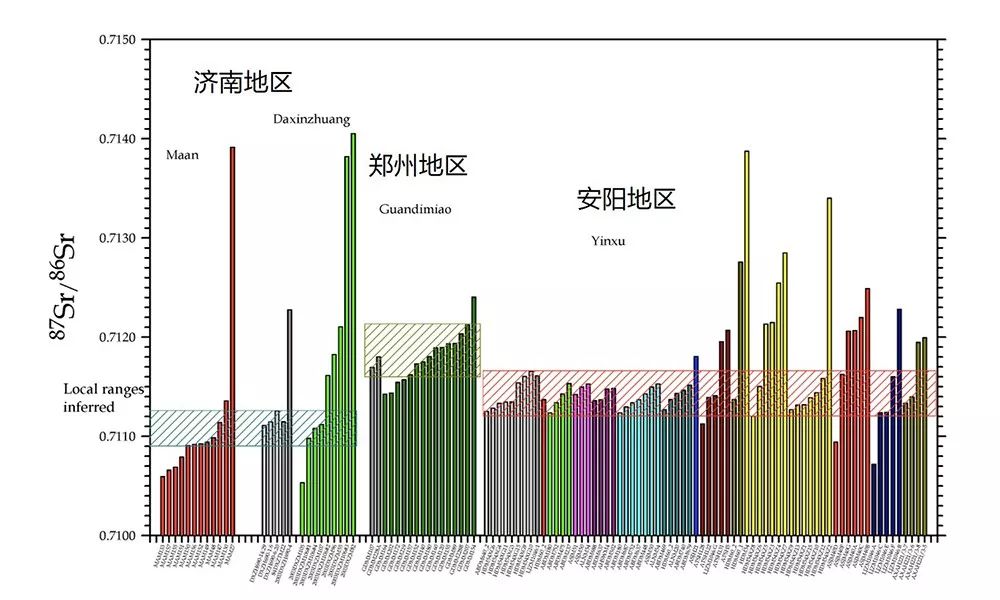

根据这个原理,我们就在1999年发现的这件铜甗里的人头上拔了一颗牙齿,这个牙齿上有很好的牙釉质,牙齿很好。拔完后做同位素分析,得到一个锶87跟锶86的同位素比值。

但是注意,一个数值不管用,你还必须取大量的三千年前安阳本地人,甚至本地动物的同位素比值,了解安阳本地人的比值水平,然后看看这些人的水平跟他有什么样的区别。

我们做了很多安阳三千年前本地人的比值,发现了代表本地人的比值的水平,而像明显偏离本地值的,也就是明显高于或者低于本地值的,很可能都是外地人。最小的那个比值是1999年那个人头的。

这个研究不太容易,你搞了半天,花了那么多钱,做了那么多数据,只证明出他是外地的。外地的多着呢,东南西北,你不知道是哪里的,你只知道不是安阳本地的。

具体的方位又得想办法去研究。一直到二零一几年了,我们又找到一个办法,比较氧同位素。我们用同样的标本测他的氧同位素,结果发现他是安阳东南方向的人。

人骨头里的氧同位素水平跟他距离海洋的远近有关系,靠海近一点通常氧同位素比值就高,靠海远相对就会低一点。我们做出来他是偏高的,他很有可能是安阳偏东或者偏南方向的人。

但是为什么我刚才讲的是偏东南呢?这有一个很有意思的事。刚才出土的那件青铜甗,我们在考古学上把它定位在商朝快灭亡的那个年代,因为我们在器形上、工艺上、花纹上能看出来属于商朝晚期。

查甲骨资料发现,商王朝快要灭亡的年代曾经发动过一场战争,往东南打。甲骨学家把它整个都列出来了,叫征人方(夷方)。商朝人征人方的时候打到了东南方向,可能在安徽一带,提到一个地名,六安那个地方。

既然这个青铜甗是殷墟最晚这个阶段的,而这时候又发生了一场战争,这个人氧同位素又比较高,而且明显是被抓住放到甗里去蒸,那么会不会有关系呢?我们推测这是有可能的,当然这不是最后的结论,还要进一步研究。

02 TA是一个什么样的人?

知道他的方位了,但这是一个什么样的人呢?我们又专门请了非常有经验的体质人类学家进行观察分析判断,结果发现这个青铜甗里的人是一个十五六岁的少女。

那么是一个什么样的少女呢?现在不知道。但是我们有几个参考的甲骨片。

因为她被抓来以后,还特意把头砍了放到甗里去蒸,这是一个很重要的事件,普通的人应该不会被如此对待,她一定是个重要人物。这是两片刻字的骨头的拓片,上面写了几个字,左边那块写的是“方伯用”,“用”字残了,只剩半个字。

右边是“祖乙伐方伯”,“方伯”两个字残了,但是看得清是“方伯”两个字。方伯是邻近国家首领的意思。实际上这是两片人头骨刻辞,是两片人的头盖骨。

人头骨上面刻的是“方伯”,那么两件甗里的人头会不会也是方伯?可是1999年出土的那件甗里的人头又是一个女孩子。女孩子当方伯吗?我们不能很生硬地去对应,但我们可以推想这个人头可能是邻近国家的首领或者首领的家人,被抓了杀了,然后还给煮了。

03 一个杀人的时代

猎杀人头被煮的现象我们就看到两例,都是放到甗里头蒸煮。但是商朝人杀人非常地频繁,甲骨文里出现过大量的卜辞,记载着那个时候用人作牺牲品来祭祀祖先。

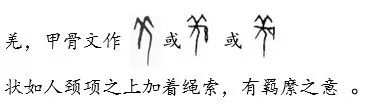

这几片甲骨,写的就是用羌人祭祀。这个字就是甲骨文“羌”字的写法,当然羌字有好多种写法,这是其中一种。

▲ 左:丁亥卜X贞,…卸大甲祖乙百馐百羌卯…。

中:曰其获正羌。

右:而于祖丁…羌…祖甲十一羌。

左边那片写的是为了祭祀大甲祖乙用了一百个羌人,右边那片写的是为了祭祀祖丁用了11个羌人,等等。“百羌”这样的概念用得很多。

甲骨文里关于杀羌人祭祀还有很多的词汇。比如“获羌”,就是抓获了或者俘获了羌人;“伐羌”,是把脑袋割下来;“俎羌”,是把人放到案板上剁;“卯羌”,是把人劈成两半。

我们考古发现的杀祭现象很有意思,有的坑里人骨头挖出来以后是没头的,那这可能就是伐羌。有的挖出来都是碎骨头,有的腿都砍断了,有的拦腰斩断的——我们都发现过。这可能都跟杀祭有关,那时真是一个杀人的时代。

我们有个很有名的历史学家叫胡厚宣,他做过一个研究,他统计甲骨文里有关杀羌人的记载,结果发现甲骨文里杀羌人的记录有一万多。而且他说,凡是只记了杀羌人,但是没计数量的,按杀一个来计算,大概也有八千个羌人。

后来我为了核实,就根据一本书仔细去数,我数出来是6834个。但是不管是胡先生也好,还是我数的也好,至少在甲骨文记录的杀羌这个事里,有几千人是被杀的,这是没问题的。

原来大家没有特别注意杀羌人的数量的规律。我经常会在枕头边上放一本甲骨文的书,没事就翻,后来有一阵我就常读杀羌人的卜辞,结果我发现杀羌人的卜辞有一个非常有意思的事。

杀羌人有不同的数量,常见的是杀1个,杀3个,杀5个,杀10个等等,其中杀10个人的频率最高,其次是杀30个、杀50个和杀100个,有的杀300个。

这时候出现一个问题,杀了这么多羌人,杀完以后你把他剁碎了也好,或者把他腰斩了也好、劈开了也好,他总得埋在一个地方吧。

三千年前杀的,三千年后这个骨头应该是还在的,除非被火化了烧成灰了。但是这么成批量地杀的30个、50个、100个、300个,都埋哪里去了呢?

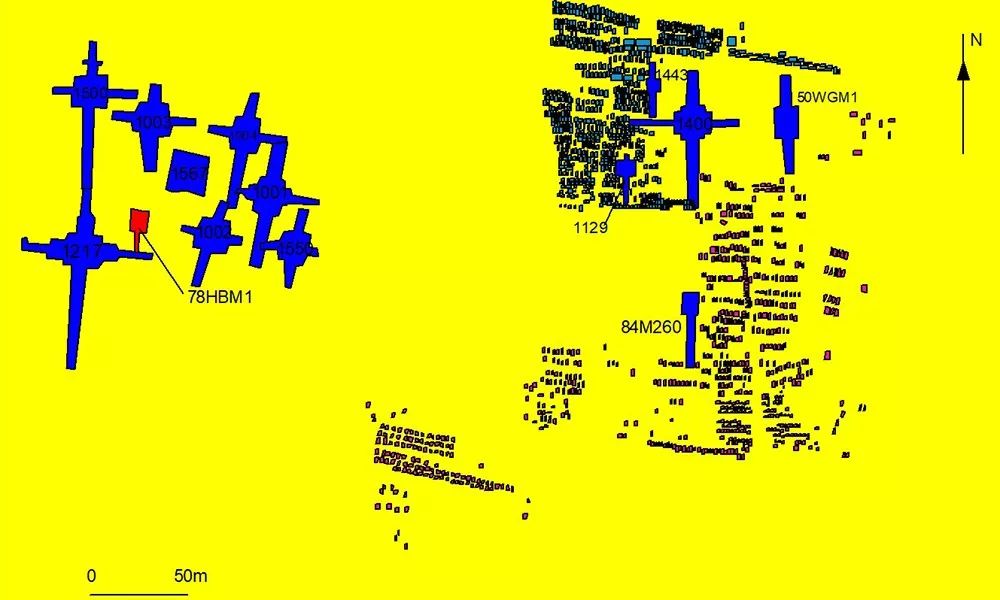

我们过去没有考虑过这个问题。当我看到杀人的那个评述以后,我突然想到一个地方。甲骨文里所记录的杀的那些羌人很可能就在河南安阳的殷墟王陵区。

▲ 殷墟王陵区祭祀坑分布

因为过去王陵区里发现了很多祭祀坑,只不过那个时候的祭祀坑是按单坑统计,没有太在意分组的现象。我就把王陵区的祭祀坑按照它的空间位置、相互关系和它的深浅做了一些分组,结果发现它的分组情况非常明显。

当我把每一组里杀掉的人的总数加起来的时候,发现它跟甲骨文记录的数字的频率非常像,频率最高的是一组10个,其他一组30个、50个、100个、300个,也全都有,这就说明甲骨文里记载的那些被杀害的羌人很可能就在王陵区。

比如我们在出土司母戊鼎的墓里发现了22个人头,我们把那22个人头的牙齿都拔下来做锶同位素,结果发现至少有13个人很有可能是羌人,待会我再讲为什么。

商朝人杀人频率很高,挖王陵大墓的时候,墓道里经常有成排的人头。大墓挖开以后,墓道上一排一排人头,10个一组。他们的身子埋到墓道之外去了,头被剁下来埋到墓道里。

▲ 台湾“中央研究院历史语言研究所”提供

04 王陵区杀祭的人骨是不是羌人?

如果我们要把甲骨文里记载的杀人的线索和王陵区的人骨头关联在一起研究,我们就有必要用一些技术手段,去研究甲骨文里记载的那些人到底是不是羌人。

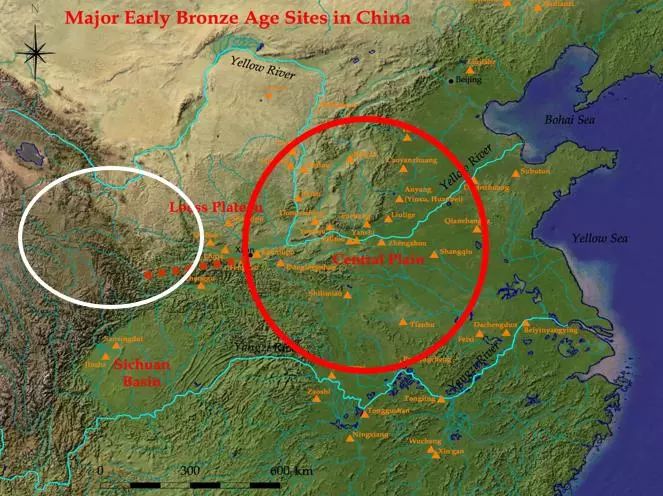

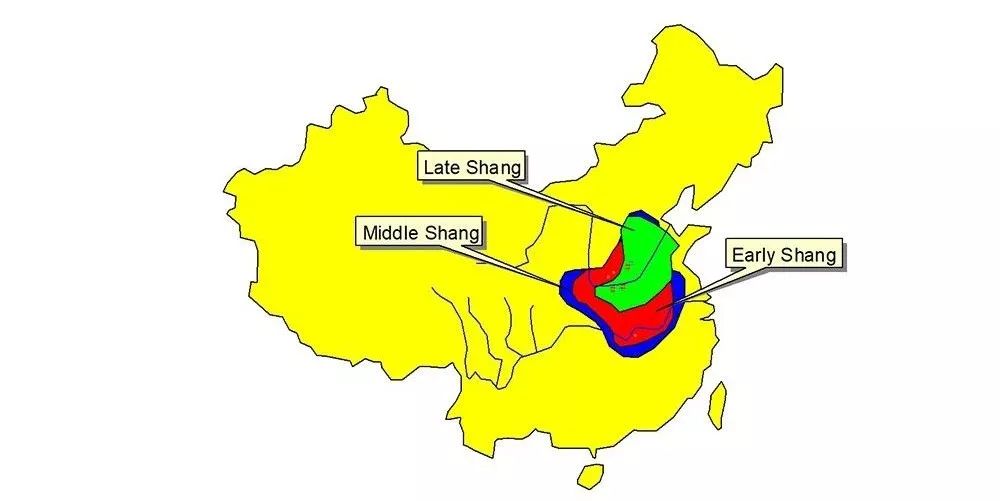

这个研究怎么做呢?我们有一个推想。许慎曾经讲过什么叫羌,羌是西域牧羊人也,很可能是西边过来的。如果是西边的话,我们就有可能把人骨头里的锶同位素拿来做文章了。

为了做这个事,2013年我带着我的学生在安阳殷墟的王陵区开了几个探方挖下去,这是其中挖的一组三个坑,坑里头全是人,但是都没有头,头都被剁掉了。

没有人头就没法研究,我需要找牙齿,最后我的学生拼命找,找到了一颗牙齿。

我们决定在它附近再挖一组坑,结果那组坑挖到了60多个个体,都带牙齿的。

骨头和牙齿都有了,我们就开始测锶同位素。然后得到一组数值。这组数值跟之前的安阳本地的人比,明显不一样,说明他是外地的。我们猜想他是西部的。

中国的学术史上,对羌人的地域是做过研究的,而且是非常著名的学者做过研究。比方说夏鼐先生,这是中国最著名的考古学家,他就说西北地区,甘肃东部那一带就是羌人所在的地方,俞伟超先生也认为那一带是。刚好跟许慎说的西域牧羊人那个区域也类似。

大家看图中的红圈里,这是商王朝所在的地方,以河南为中心以及河南周边几个省的一部分。西域牧羊人在陕西、甘肃那一带。

假定我们刚才取的那些人骨头真的是羌人的,我们就应该往西去找对比的样本。如果把三千年前陕西、甘肃的人骨头取出来,而且我们能测出他的锶同位素水平跟安阳殷墟西北岗王陵区祭祀坑的一样的话,那就说明他真是羌人了。

于是我们去了甘肃,图中间那个托着腮帮的是甘肃省考古所的所长,我师兄。他听说我这个研究计划以后很慷慨,说:“好,打开库房,随便拿。”然后我就挑了一部分人骨头。

但是我们不但要看人骨头,还要看同出的或者共出的陶器。因为陶器能够告诉我们几个信息,第一是这些骨头的年代,这些陶器是相当于商王朝那个时代的。

第二是我能看出来它的文化。实际上这种陶器一看就是我们过去说的卡约文化,或者寺洼文化,它的年代跟商王朝差不多,曾经有很多学者认为那很可能就是羌人的文化。所以我们看到陶器以后心里很踏实。

把骨头拿出来以后,我把它搁自己腿上,拿一把锯把它锯断,锯断以后可以弄成一截一截的做锶同位素。我年轻时候绝对不会想到有一天我会拿把锯子把人的骨头给锯下来,好在那个人是3000年前的。牙齿直接拔就行了,你不能把所有骨头带走,坐火车要是被人查出来是个很恐怖的事情,所以我只能带一截一截的。

测出的结果非常有意思,我们在西北岗王陵区新挖出来的人骨头,跟在甘肃采集的人骨头的标本的锶同位素比值非常地相像,很有可能证明它就是甲骨文里所提到的羌人。

刚才我讲了,司母戊鼎所在的墓葬其实也出了一批人骨头,这批人骨头在墓道里面,墓道里有22个人头。你们可能觉得很奇怪,司母戊鼎不是1939年挖出来的吗?它的墓葬怎么又发现人头了?

是这样的,司母戊鼎是1939年挖出的,出完以后1946年它被作为礼品送到南京给蒋介石祝寿,后来就放到了南京博物院,之后又调到了北京放到了国家博物馆。

但是司母戊鼎那个墓葬一直没有挖,直到1984年我们考古队才重新把司母戊鼎所在的墓挖开。这个是当地人指认的,说司母戊鼎当年就在这出的,我们挖下去一看,果然地下有一个墓葬,确实就应该是司母戊鼎所在的墓葬。

这个墓的墓道里有22个人头,我们用同样的办法把它提取做锶同位素。结果发现这一座墓的墓道里,在22个人头里,最少有13个或者14个数据是跟西北边的是一样的,也就是说司母戊鼎的墓里也用了很多的羌人祭祀。

但是反过来讲,为什么只有13个或者14个呢?因为其中有一个比值稍微近一点还不敢判断,另外有6个是南部的。这也就是说,商朝的人除了杀羌人还杀其他地方的人。

三千年前杀人是一个普遍的现象,除了王陵区之外,非王族的墓地的墓道也经常出成批的人骨头,其他地方也成坑成坑地发现人骨头。比如墓葬的二层台上经常会出现人骨头,甚至路边还有杀祭,就是把人杀掉以后放到那。

当然,杀人是有目的的,就是祭祀祖先,让祖先高兴,带血祭祀。人去世以后,杀人放到主人的棺材边上,让这个祖先在另一个世界也有人伺候,也有人保卫。

有的时候我们挖开稍微大一点的墓葬,墓葬的棺材底下还有腰坑,腰坑的底下还埋着人,这个人还拿着一把铜戈,就是为了保卫祖先的。有的腰坑里埋一条狗,狗是为了不让鬼神滋扰主人。

就这样,我们从考古的材料里得到了一个让我们吃惊的时代,一个我们绕不开的时代,一个杀人的时代。过去我跟人讲商王朝讲到杀人的时候,很多人告诉我,你不用讲这些东西,你讲中国文明的阴暗面干吗?的确,它是中国文明的阴暗面,但是它确实存在过,我们也不能回避这个事情。

当我们把这段特定的历史放到整个中国历史几千年中来看,我们想到了孔子。孔子作为我们国家历史上的一个文化符号,他曾经提出过要仁政,克己复礼。

孔子克己复礼是复周礼,“吾从周”。他为什么不说吾从商、吾从殷?因为孔子知道商朝人是杀人的。从西周以后,这个杀人的时代就结束了,但这段历史确实是存在的。

课后问答

问:如果把商朝所在的时段横向来看的话,全世界其他地区是不是也喜欢以杀人作为祭祀的方式?杀人祭祀是当时商朝特定的行为吗?

唐老师:杀人这个现象实际上也不是只有古代中国有,在世界上其他地方也有。比如在美洲,美洲的阿兹特克文明也是曾经杀人灭头的一个文明,它很严重,但是不像商朝那么严重。

刚刚在上海考古学大会里有个获奖的研究,有个学者在中美洲挖的一个土丘下的台阶附近发现了人头,这是那时候的一个反映。但是那时候杀的人头,根据研究,主要是用来表示我取得了战争的胜利,把俘虏的头砍杀在这儿,可商朝主要是用来祭祀祖先。

问:当时羌人形成了一个朝了吗?

唐老师:关于羌人的社会组织,我们现在研究得不清楚。但是有一点,甲骨文上的“羌”字有很多不同的写法,可以证明羌朝有很多分支,所以刚才我讲羌人没有一个好的社会组织,就像我们后来的部落似的,它没有好好统一起来,所以它战斗力不行。

商朝不一样,各个部族统一了,商王一句号令,一支部队就过去了,下次我会讲到它的军队组织是很严密的,一个人带30个矛兵、30个戈兵,该冲就冲,非常有组织性,所以他们赢了。

问:那个时候的羌人还没有南迁?

唐老师:那个时候的羌人,主要是生活在今天的甘肃东部、东南部和陕西的西部这一带,到后来才迁走的。实际上按道理讲,商人跟羌人是直接在商人的西部接壤,他们有频繁的接触,但明显是商人给了羌人巨大的压力,把羌人往西压。

后来周人强大以后,周人是在陕西一带强大的,实际上是夺了羌人的地盘。比如西周有一支叫“姜”,姜子牙那一支也是羌人的一支。周人跟羌人又敌对又融合,羌人的一支甚至帮周人推翻了商朝政权,但总体上来讲是商人把羌人压迫到了很小的地带。

你们可能知道中国古代后来有一个王朝叫后秦,后秦是一个叫姚苌的人建立的,姚苌就是羌族,他就是羌人。