江歌妈妈征集签名

在江歌案于东京开庭之前,江歌母亲江秋莲通过网络、现场募集等方式,总共征集了近452万人的签名,来作为判定陈世峰死刑的呼吁。后来,这些签名交给日本法院,作为判决参考。很快,12月20日江歌案宣判了,陈世峰因恐吓罪和杀人罪被判有期徒刑20年。江歌妈妈一直吁求的死刑判处,已经落空。

以下还是先简单介绍一下案件情况。

2016年11月3日凌晨,正在日本读大学的青岛姑娘江歌,在东京中野区的公寓中被杀害,日本警视厅随后逮捕了犯罪嫌疑人陈世峰,并于当年12月14日对其以杀人罪名起诉。江歌的母亲江秋莲表示,按照日本的法律,凶手陈世峰可能不会被判处死刑。这让她无法接受。于是就有了近452万人“判处陈世峰死刑”的签名。但事情并没有按照江歌妈妈希望的那样发展,经过庭审,杀害江歌的凶手陈世峰被判处有期徒刑20年。

根据以往经验,日本只对犯有多重命案的罪犯执行死刑。而且,即便是判处死刑,在执行上也有一个很长的周期。多数法务大臣因为政治主张或个人原因,普遍不愿意充当刽子手的角色,拒签执行令,从而导致日本实际执行死刑的案例非常少。据统计,从1993年到2010年间,日本总共只执行了84个死刑,但其实18年间,谋杀案件远远不止这个数字。即使有些被告人被法院判决了死刑,仍然无法执行死刑。

就在2017年12月19日,日本法务省宣布对两名死刑囚犯执行了死刑,其中一人犯案时为19岁的少年,以残忍手段杀害多人,但20年之后死刑才被执行。截止12月15日,日本仍有124名尚未执行死刑的死囚。

这就不禁让我们想问:

类似日本这样虽然有死刑,实际上很少执行的国家,究竟是怎么看待死刑的?

其他一些已经废除死刑的国家又是出于什么原因废除了死刑?

到底要不要废除死刑?

日本在2014年11月做过一个有关废除死刑的调查,绝大部分人支持保留死刑。理由集中在两点:

第一,如果废除了死刑,被害者和其家人的心情无法平复。

第二,杀人犯的罪就应该拿命来赎。

日本推理小说之王东野圭吾写过一本小说,叫《彷徨之刃》。小说里讲了一个小女孩在路上被几个少年绑架之后,被先奸后杀的事情。因为犯下罪行的是少年,所以法律不能判以死刑,甚至只能处以不那么严重的处罚。这在小女孩的生父看来是完全接受不了的。于是他只能拿起武器复仇。

根据小说改编的同名电影《彷徨之刃》剧照

但是杀人毕竟不是那么简单的一件事,就算对方罪大恶极,毕竟是条命。在这过程中,这位父亲到底是通过复仇平息怒火呢,还是将那几个少年交给警方,这让他所犹豫不决。而这也是这本书取名《彷徨之刃》的原因所在。

在这里就不透露这位父亲最终做出了怎样的选择,只想引出关于死刑的思考。像《彷徨之刃》里的这位父亲一样,受害者家属往往认为,如果不以命偿命,自己孩子受到的伤害就无法弥补。死刑,必须存在。平克在《人性中的善良天使》一书中也持相同观点:“刑事惩罚的基本原理不仅仅是个别威慑、一般威慑和隔离,它也意味着罪有应得,即公民们复仇的愿望。”

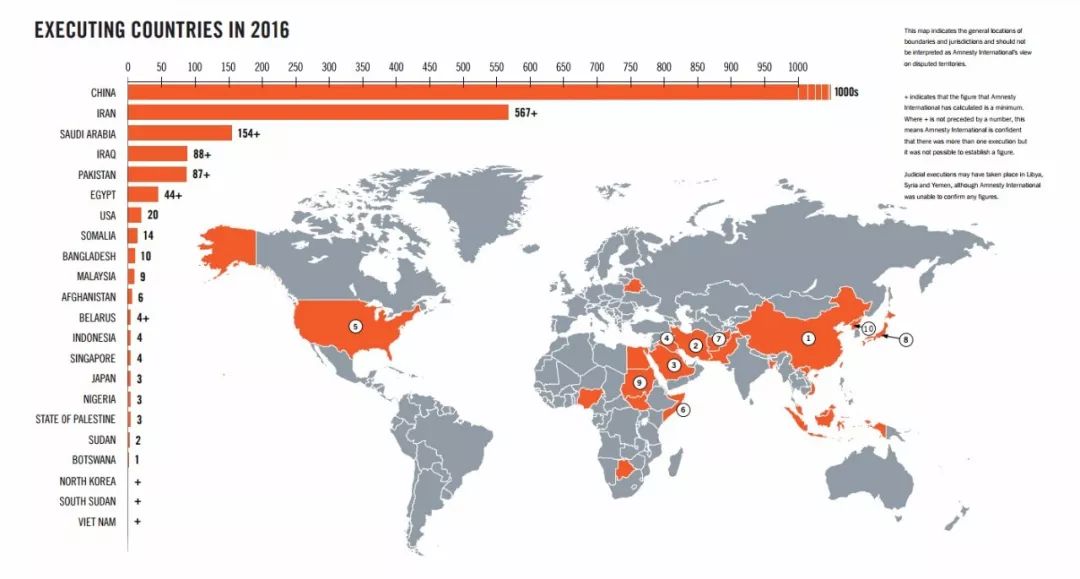

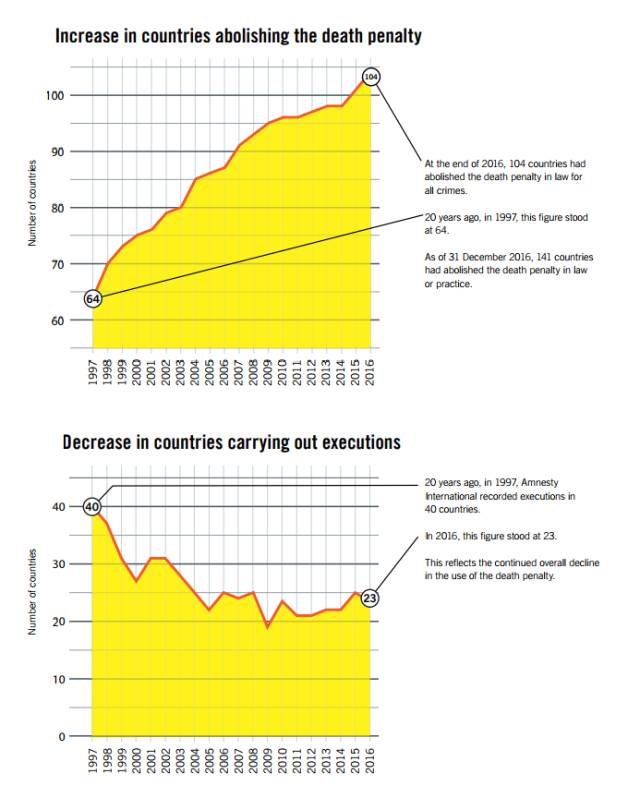

然而,如果把视线从日本转向全球,你会发现,从全球死刑地图上看:

废除死刑或者不怎么判定死刑的国家占大多数。2016年的数据表明,从1997年以来,废除死刑的国家不断增加,执行死刑的国家不断减少。废除死刑几乎成了一个全球性的趋势。

(以上两图来自Citizens for Global Solution)

那么,为什么这些国家不惜触犯众怒废除死刑或少判死刑呢?这里肯定有它的道理。

法国学者罗贝尔·巴丹德,专门写过一本书讨论废除死刑的事,书名就叫《为什要废除死刑》。这本书的宗旨很明确,就是呼吁废除死刑。

作者巴丹德注意到,除了受害者家属出于情感而支持死刑外,支持死刑的“旁观者”,主要担心杀人犯如果不处以死刑的话,就会威胁到其他人的生命安全。而根据他巴丹德本人调查,在废除死刑的地区,血腥犯罪并没有增加,是否有死刑的规定对犯罪的发展并未造成任何影响。

他认为,在各种支持死刑的言论中,始终树立着不可动摇的、古老而血腥的、以牙还牙的报复法则。在执行死刑的过程中,人们确实能够获得让罪犯赎罪的快感,人们的脑海中对废除死刑有一个永恒的回应:罪犯应当被处死,因为他们犯下这样的重罪。这,让那些呼吁废除死刑的人难以招架。

巴丹德自己就因为呼吁废除死刑而面对过很多人的斥责。他作为律师,一直致力于为众多死刑犯辩护,其中不乏那些最邪恶、最无耻的坏蛋,他为了保存他们的性命而冒天下之大不韪,千方百计说服法官和陪审员。在法庭上,他常常被愤怒的民众包围,不得不从后门离开。受害者的家属常常疯狂地向他扑来,指着鼻子骂他。就连他的小儿子都不解地问:“你喜欢那些杀害小孩的凶手吗?”

在这种情况下,巴丹德依旧勇于做一位为了废除死刑不懈斗争的战士,他的个人经历忠实记录了法国废除死刑的历史。上世纪70年代的法国,是西欧最后一个仍在执行死刑的国家,巴丹德为了终止这种古老的血腥刑法而不断奔走疾呼,他成了废除死刑的象征。在密特朗上台后,巴丹德担任司法部长,在他的全力推动下,死刑在法国终止了!

电影《彷徨之刃》剧照

巴丹德在《为什么要废除死刑》中,再现了一个个人命关天的案件,一次次扣人心弦的庭审,以及政府内部不同派别围绕死刑问题的角斗,引导读者重新思考有关刑罚、人性、社会等问题,尤其是基本人权问题——人类有没有资格对另一个人的生命生杀予夺?即便是通过法律途径。

生命权是最基本的人权。死刑犯因为剥夺了他人的生命权而被判死刑,从人权角度来说,对杀人犯执行死刑与他杀人同样违背人权。作家雨果曾发出这样掷地有声的质问:“你们想用死刑教育人什么呢?不要杀人。那么你们怎么能在杀人的同时教育别人不要杀人呢?”

况且,很多案件扑朔迷离,案件误判不能说绝对没有。一旦将一个嫌疑人判处死刑,就意味着这桩案件板上钉钉不可逆转。即便发现案件审理有误,发现被处以死刑的人是被冤枉的,也无力回天了。人死不能复生,过错难以弥补。

另外,从宗教意义上讲,死刑的存在本身就在“怀疑宽恕的力量,怀疑救赎的普世性,怀疑皈依信教的可能性”。“伸冤在我,我必报应”,这句话在《圣经》中屡次出现。上帝是唯一的审判者,他为穷乏人,受苦的人,被压迫的人伸冤,主持公道。那些做出罪恶行径的人,都会在永生神的主持下遭受惩罚,也在神的宽恕下获得救赎。一个逃脱了法律制裁的罪人,绝不能逃脱良心的不安。他一天不赎罪,这个世界对他而言就是活生生的地狱。

此外,巴丹德还在书中提出一个很值得深思的角度:预防犯罪比惩罚犯罪更重要。他发现,很多重型罪犯常常有过悲惨的童年或其他的极端生活经历,他们的杀人心理有一部分来自社会本身。可是,在案件审理过程中,社会并不需要为犯罪分子承受一部分惩罚。当然,这种说法其实并不能服人,毕竟有许多人的童年都很不幸,但并没有像凶手一样走上犯罪杀人的道路。

电影《彷徨之刃》剧照

要不要废除死刑,一直是很多人关注的问题。学术上,历史上,实践中,都有些论断。有人认为一定要血债血偿,有人却力挺废除死刑。孰是孰非,各执一端,难论高下。这其中最需要警惕的,或许不是持有哪种观点,而是由观点而生的情绪。

还拿江歌案来说,不少人出于对江歌的同情,认为“那个暴徒死一万次都不够”,或认为刘鑫也要千刀万剐。《论语·泰伯》曰:“人之不仁,疾之已甚,乱也。”意思是,对不仁之人,恨得太过,容易生乱。对不仁之人的极端仇恨也会让道德沦丧,让人走向不仁,走向非人。极端仇恨所引发的以暴制暴,可能有着自己的道德起点、道德诉求、道德目标,但因此就主张将不仁之人千刀万剐,并传播这种情绪,亦非道德之举。这很值得警惕。

这倒让人想起有关苏轼的一件事。苏轼在宋仁宗嘉祐二年应试时,作《刑赏忠厚之至论》一文。文中杜撰了一个典故,说“当尧之时,皋陶为士。将杀人,皋陶曰‘杀之’三,尧曰‘宥之’三。”主持考试的欧阳修并没有将苏轼的杜撰识破。想必一个重要原因是,他们都对“杀”和“宥”有着同样的理解——比起考虑杀,更多考虑宥。

相比之下,我们的情绪太容易希望一个人死。死刑应当是慎之又慎,毕竟生命诚可贵。在每一个成功的和解中,正义必得伸张,但从来都不是完全彻底的伸张。这一事实也许是悲哀的,从某种法律或道德的角度看,它甚至是悲剧性的,但是它符合重建社会秩序的要求,因为新的社会秩序以宽恕为前提。