这是大家之选的第51篇文章

今日出品方:滥情时代

本文作者:90后在北大

点击了解《大家》编辑部开放计划

“世界再大,不过一盘番茄炒蛋。”前些天,招商银行的一则视频广告刷屏了朋友圈,片中的留学生为招待朋友学做番茄炒蛋,在厨房中仓皇失措,凌晨4点求助父母。广告虽然有所夸张,但却戳中了许多人(特别是城市年轻人)的痛点:做饭2小时,吃饭5分钟,是流传甚广的玩笑。在没有外卖选择的异国他乡,为了生存和味蕾的需要,单身男女们必须要自给自足。而在能够选择的时候,如此关乎生存却倍感辛劳的责任,应该托付给谁?“谁来做饭”的困扰,从人类的开端到马克思设想的物质极大丰富的共产主义图景中,我们都没有最终的答案。

“做饭”之所以重要,是因为它加工人类生存所必须的食物,是汲取能量、维持生命、乃至进行劳动再生产的前提,是“必然王国”中最不可或缺的一部分。然而在大部分的历史时期里,生产食物的劳作,却并非依靠个体自己来完成。毕竟人类不是独居的动物,单枪匹马就能猎取羚羊

来获得食物。我们依赖他人而活,依赖社会而活——在依靠别人做饭这件事上体现得再鲜明不过了。

虽然当代社会生产的规模和专业化不断扩张,但在个体化的进程中,做饭和饮食仍然在很大程度上属于“家务”,时常被个体感受为“负累”。尽管今天做饭的环节高度简化,种植、饲养、宰杀、预处理都已经交由不可见的市场,人们仍然为几平米厨房之间的油盐而头痛。为什么这种“微不足道”的日常劳动,往往也是个体无法承受之重?现代社会个体自由面临的深渊无需诉诸政治哲学,看看做饭的分工便能略知一二:有多少人能够“料理”自己而不假于人呢?

花样甩锅

文明的进程使得人们的口味越来越精细,食物的加工程度也越来越复杂,但是这一切乃是针对消费而言的。今天的中国观众痴迷于“舌尖上的中国”,也喜欢自称吃货,但却仍然将厨房的琐碎工作视为精力的浪费。生产与消费、吃饭与做饭之间的距离从未如此遥远。

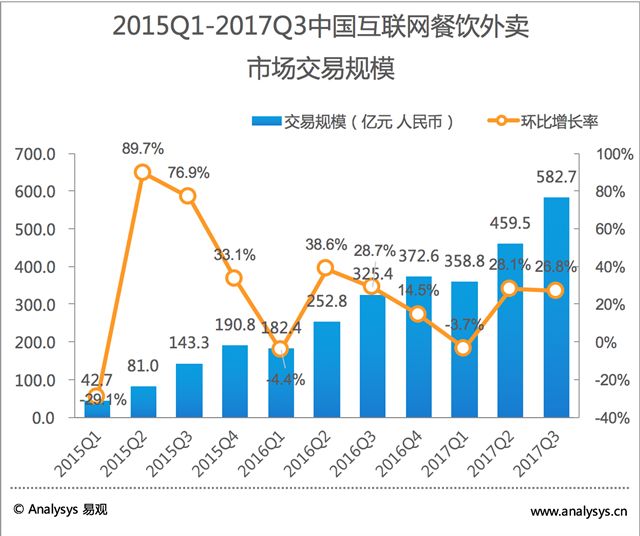

2015—2017年互联网外卖规模

抛开少数的美食爱好者和天才厨师不谈,对大多数城市白领而言,用金钱购买做饭的劳动,是省时省力的选择。之所以要“省”,是因为个体的“时”与“力”都已经被规划进工作的场所之中,并且它们可以经由“工作”进一步转换成购买生活必需品的金钱。倘若做饭的目的只是为了吃饭、补充能量、生产其他的商品,那么其环节当然是越简单越好。当这个逻辑从企业渗透到个人身上,做饭就成为了“麻烦”,是一种像睡眠时间一样需要压缩的生产要素。睡眠与饮食,是劳动力恢复的必要条件。倘若有一项调查研究中国人吃饭/做饭时间的变迁,结果或许是惊人的。

不想做饭的另一部分原因,则是因为厨房里的知识属于默会,难以把握,了解起来并不比上Coursera学Python容易。招行广告中的男主角虽然略显夸张,但也不失为一种社会心态的反映。

当代城市白领既不具备自己做饭的制度条件和时间精力,也不具备满足自己挑剔胃口的实践知识,我们因此也就看到各种各样“甩锅”的方式。

吃食堂、下馆子、叫外卖,是依靠外在的餐饮业——用金钱购买从原料到上桌的全套流程;请家政、买面包机和慢炖锅,是购买劳动力/机械力量,帮助自己完成部分流程;最近还有新兴的食材包产业,也就是半成品生意,是决意让大部分的琐碎流程在中央厨房里处理完毕,只为家庭厨房中留下“愉悦”的部分——如果你仍然打算自己来的话。这已经是不能更傻瓜的最低阈值了。

厨房电器

曾经提出“情感劳动”这一概念的社会学家霍克希尔德管这种将私人生活(intimate life)交付给市场的方式叫外包(outsourced),只不过她讨论钟点工、护工、情感咨询师的劳动,但却没有在做饭上费笔墨。这种做饭的外包,当然不能剥离阶层差异,因为能够通过金钱逃脱日常琐碎的,只是少数人;而在没有这种选择的地方,做饭往往是女性的“职责”。性别问题与阶层问题在厨房中紧紧地联系在一起。

低端劳动

甩锅的问题并非是当代的特殊状况,而是自从有分工以来,做饭这种劳动,便处在一个非常卑微的位置。它重要,但却低级。

亚里士多德在《政治学》(第一卷,第七卷)中称烹饪为“奴隶的”知识分支,是低等的技艺,一家之主并不需要掌握这种技艺,只需享受其结果;后来当汉娜·阿伦特从古希腊追溯人的实践范围,划分劳动(labor)、工作(work)、行动(action)时,私人领域的劳动之兽在公共人面前,同样显得十分卑微。

如果我们讨论中国的传统,也能看到相似的处境。孟子曰“君子远庖厨”,是因为一名合格、坦诚、有仁爱之心的君子不会忍心见到“杀生”的景象:“君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。” 然而君子并不总吃素,杀生的厨子总归要存在,仁政的理想与一个充斥着自然暴力的世界是并存的。后者是一个社会不可见的、乃至禁忌的领域。

解牛的庖丁

当然西方也存在fine dining和米其林三星,我们也不乏袁枚这样的美食家与各路美食博主,但将劳动上升为艺术,则是另外一条线索了,在这里暂且不提。

追溯做饭也就是追溯劳动分工的历史:劳动形式本身的分化和复杂化、体力劳动与脑力劳动的分离、以及劳动者的分层,这些都在做饭这件小事上烙下了深刻的印记。然而更重要的趋势是:随着生产力的发展,做饭是一个社会越来越希望隐匿、转嫁、抛弃、消灭的劳动形式。

原始人的生活本身就镶嵌在食物生产之中。正如人类学家列维·施特劳斯所言,“烹调活动是天与地、生与死、自然与社会之间的中介”。从采集、狩猎到共餐、祭祀,从最基本的生存到具有神圣性的内容,都与食物密切相关。尽管存在一定分工,但我们可以说,每个人都分担了“做饭”的一部分。

然而随着分工的发展,做饭逐渐成为了一群人的职责,使得另一群人免于这一生存必然性的要求:在社会分工中,奴隶为贵族做饭,厨师为士大夫做饭,小厨房为甄嬛做饭;在性别分工中,则是女人为男人做饭。被免除生存之沉甸甸重担的人们,吃饱喝足之后就去建立了我们的文明与宏伟的客观文化,同时将做饭这件事扫进密不透光而布满尘埃的角落里,将之命名为无名的“日常”。

Jeremias van Winghe:Kitchen Scene

消灭做饭

当代技术的发展似乎为解决做饭问题提供了一劳永逸之道。暂且不提AI的能力限度,至少目前已经出现了“自动炒菜机”这种机器。这就不由得导向一种美好的期待,会不会有一天,人类可以将做饭完全交给机器,男人与女人一道从生存走向生活、摆脱必然性的束缚、获得人性的解放?

不妨看看想象力最无边的科幻电影,它们能提供的答案并不乐观。

几乎在所有的科幻电影中,“做饭”已经从人类的视域中消失了。将之略作总结,似乎能看到三个依次递进的阶段:

第一步,食物生产的全程自动化,产品以快餐的形式出现在自动售卖窗口,如《太空旅客》中的食堂。

电影《太空旅客》中的食堂

第二步,则是食物种类的统一和抽象化,即用“营养”或”能量”的单位要素夷平所有食物的差别,如《银翼杀手2049》中的高蛋白虫子,《雪国列车》中的“蟑螂膏”或者其他形式的营养块。

第三步,是消灭肉体,消灭“吃”这一行为,将“饮食”简化为能量交换;同时也将人本身作为能量的来源。这个“人吃人”的社会,就像是《黑客帝国》中的“人体电池”与《云图》中的“人肉工厂”。

电影《云图》中的人肉工厂

如果说第一步的自动化之梦还有某种程度的社会进步观,那么后两者则暗示着某种社会形态中,人类的高度分化与对自身的反噬。

文明与野蛮之间的关系就是这样悖谬。列维·施特劳斯曾写作《我们都是食人族》,揭示“食人”概念的相对性,指出“食人行为也存在于我们的社会中”。而比起美拉尼西亚人赋予食人以政治、巫术、仪式乃至疗愈的意义,后人类的这种食人显得格外冰冷虚无。虽然原始人与后人类的食物需求都很简单,但却暗示着截然不同的两种社会欲望。将人类视作劳动力,将食物视作能量的极端情形,是高度的抽象化与理性化,区别于原始人“野性的思维”。

施特劳斯说,“他们(原始人)并不是没有逻辑,而是遵循一种与我们不同的逻辑,即一切事物都可以相互影响、相互决定的泛逻辑”。这是一种物我不分和万物有灵论的逻辑。当同一个部落捕猎、烹饪、共享一顿盛宴,这些进入消化系统的食物并非来自未知的世界,而是来自面前的人,和周围的丛林。食物借由其制造方式获得意义,又进一步通过共享和消化强化社区本身的神圣性。另一位人类学家罗伯森·斯密给这种食物-精神纽带的关联提供了非常好的例证:对于古代阿拉伯人而言,沙漠中的陌生人原本应是仇敌,但如果他与自己一起吃了顿饭,就相当于共享了“盐”,只要食物还存留在彼此的体内,两人就仍然是暂时的兄弟关系(brotherhood)。斯密认为,亲属关系的本质并不是什么抽象概念,而是实在的物理联结。

电影《饮食男女》中的父女

对于中国人来讲,这是很熟悉的态度。“做饭”再生产的不仅仅是家庭成员的生存和延续,同时也是一个家庭的记忆,是一种具身的纽带。当人们回忆起“妈妈的味道”“外婆家”(这两个词语已经成为餐厅名字),当然不仅仅是食物本身,而是寄托于其中的感情,如同孩子依赖母亲的乳汁。而这些被怀念的“女性”,在被寄托深厚眷恋的同时,也将厨房的秘密一代又一代地传递下去。她们将人类自我扬弃的劳动形式视作自己的责任(哪怕是不公正的),并且耕耘出没有记录、无法捕捉的复杂形态。

然而一个抽象社会的“发展”不承认作为肉身的人,不承认人的生存与劳动的直接联系,不承认家务的生产性,不承认女性,这一切都是紧密相关的。科幻电影对食物的刻画,无论其具体内涵有多么不同,都在指向同一种社会表征。

做饭与乌托邦

在1960年代的革命浪潮中,情境主义者们将颠覆资本主义社会的希望寄托于日常生活。在1984年出版的《日常生活实践》中,米歇尔·德·赛托与吕斯·贾尔对做饭的妇女进行访谈,试图了解这个隐匿的世界。在后来的报告中,厨房被视作与工厂相似的一个场所,在解放的同时也带来了压迫:“工业化摧毁了家庭空间内原有的烹饪制度,就像它首先摧毁了工人空间内原来的工作制度一样……她失去了自己的经验知识,也不具有机器方面的理论和科技知识。”但德赛托与贾尔的态度是乐观的,似乎能够汇聚起厨房中的策略与具体的实践经验,就能找到一条解放之道。

在当代的都市白领当中,也存在一种“自己做饭”的亚文化。在被工作时间挤压的所剩不多的“闲暇”之中,做饭似乎是一种比其他娱乐消费更加惠及自我和他人的选择,是某种重建纽带的尝试。但这种尝试是奢侈的,并且作为一种“分心”的方式并无助于结构性问题的解决。

讨论做饭并非毫无价值。当我们说有某一种社会理想的时候,往往只会记得它所允诺的辉煌成就或者“平等解放”的口号,但却对日常的变革并不关心。如果“资源极大丰富,消灭分工”的目的是为了消灭“低端劳动”,那么人类应当如何生存与生活?如何共同生活?这个问题和“做饭”一样,既远在天边,又近在眼前。

文/梅嘉禾