1789年法国大革命其间,巴黎有两个政治中心。一个是巴黎之外的凡尔赛,那里正在召开决定法国命运的三级会议。另一个是巴黎市中心的罗亚尔王宫,那一段时间,它是测量巴黎民众政治狂热的温度计。这是两个政治权威所在,如果加以比较,1789年7月14日之后,不是凡尔赛而是罗亚尔在引领着法兰西。因为凡尔赛影响不了罗亚尔;反过来,罗亚尔却能支配凡尔赛。

罗亚尔宫最初是为路易十三的首相黎塞留所建,曾称红衣大主教宫(黎塞留是法兰西枢机主教)。后转为奥尔良公爵的宅邸,并于1780年向公众开放。自此,这座私人花园宫殿逐渐变成巴黎民众的公共广场,更于1789年成为法国革命的政治舆论中心。奥尔良公爵开放私家花园,应该是有所用心的。他祖上是路易十四的弟弟,自己是路易十六的远堂。其家族是波旁王室的一支,有王位继承权。1789年7月2日,罗亚尔宫就有这样的舆论,“鼓动家提议推翻路易十六而代之以公爵。”[1](公爵本人后来在议会判处路易死刑时,也投下了赞成票)。

罗亚尔宫

这个能容纳万人聚集的罗亚尔宫是盛产各种各样政治小册子和演说家的地方,当然这里更不缺各种各样的观众和听众。三级会议以来,人们在这里交换各种信息,包括来自凡尔赛的;同时又把它变成各种流言散布出去。

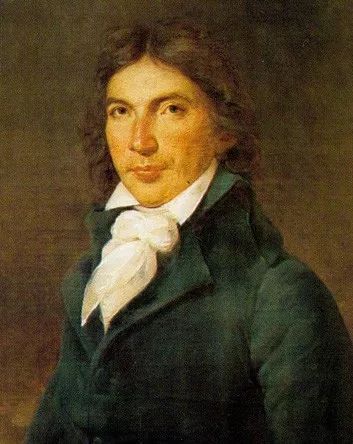

由于当时演讲盛行,广场和咖啡馆里每天都爆发出各种欢呼声。年轻的卡米尔·德穆兰,这位从罗亚尔宫诞生的革命家,动不动就要把人吊上路灯杆并自诩为“路灯检察长”(那时还没有断头台),他的革命生涯就是从罗亚尔宫的演说起步。和后来布尔什维克的革命不同:苏俄是先有革命家才有革命,是列宁托洛茨基这样的革命家发动了俄罗斯革命;法国革命不是由革命家策动,而是革命发生了从中诞生出一批革命家,如丹东、马拉、罗伯斯庇尔,包括德穆兰等。

7月14日之前,深受民众拥戴的财务大臣内克尔被路易十六放逐。消息传到罗亚尔宫,德穆兰率先跳上桌子,挥舞着手枪,宣布朝廷大屠杀即将开始,鼓励民众拿起武器战斗。这是攻占巴士底狱的前奏,是德穆兰和罗亚尔宫为1789年7月14日的法国大革命揭幕。

德穆兰

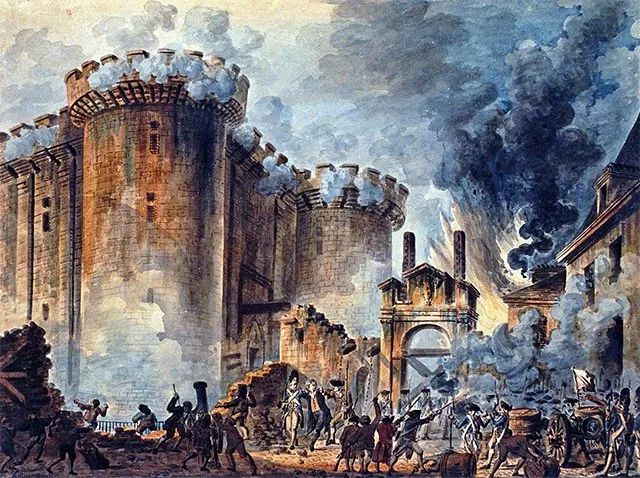

随着巴士底狱陷落而陷落的,是王权。当国家权力落地之后,捡起它来的,不是凡尔赛宫的国民议会,而是那些麇集在罗亚尔宫的巴黎民众。因为是他们攻陷了巴士底,挽救了法兰西,因而作为胜利者,他们主导了7月14日之后的法国公共生活。

19世纪法国革命史家泰纳征引了当时一位人士对罗亚尔宫的描述:无论是巴黎还是外省来的爱国者,他们都有自己社区的选举权,但他们很愿意来罗亚尔宫,而且“来罗亚尔宫更方便。这里无须向主席申请发言,无须等待两个小时才轮到自己。人们提出自己的想法,如果能找到应和的人,发言者就会被抬到椅子上。如果他受到听众欢呼,他就会起草提案。如果被人喝倒彩,他就得开溜了。就像罗马人那样。”[2]

如果罗亚尔宫是一个广场,这里俨然就是一幅广场民主的图景。泰纳以时人的观念作了这样的评论:这里才是真正的国民会议,它比凡尔赛宫那个半封建的会议更有资格,因为那里还有几百个第一和第二等级的代表(只有第三等级才能代表真正的国民和法兰西)。至于那些教士和贵族是僭越者,应该送去服劳役。所以,罗亚尔宫的国民会议才是纯粹的,它应该管控甚至取代凡尔赛(引同上)。

法国大革命是欧洲历史上第一次规模最大的民主革命。1789年三级会议的代表俱由选举产生。尤其第三等级代表,地地道道来自民众。当时年方25岁有固定住所且纳税本上有名字的人都有选举权。这等于是一次普选,当然限于男性公民。当时欧洲任何一个国家包括海峡对岸的英伦和大西洋对岸的美联邦都从来没有做到过。

路易十六政府对三个等级的选举,从未施以干预。1789年5月5日三级会议在凡尔赛召开。开始第一等级和第二等级不愿与第三等级合并议事,传统上的三级会议就是三个等级各自议事。6月17日西耶斯提议单独将第三等级会议更名为“国民议会”。因为即使第一和第二等级不参加,从人数上第三等级也完全可以代表整个国家和国民。6月27日路易十六让步,下令第一第二等级与第三等级合并议事。7月上旬,国民议会为制定宪法成立宪法委员会,因此它同时又称为“制宪议会”。正当国民议会和宫廷在凡尔赛一波一波博弈时,7月14日,从巴黎传来了攻占巴士底的枪声。

攻占巴士底监狱

这枪声改变了整个法兰西的政治格局。此前,民众只是参与选举,但并没有显示出自己的力量。当国民议会与宫廷的博弈呈现出胶着状态时,民众以自己的枪声站队,帮了国民议会一把,路易十六低下了高贵的头。这就让国家权力本来应该从路易十六那里转移到国民议会那里,即国家体制从君主独裁到议会民主的转型;但现在突然杀出一匹黑马,它的名字叫“人民”;它从罗亚尔宫倾势而出,于是,本该属于国民议会的权力就这样移步换形到了人民那里。

国民议会中的代表只是人民的代表,现在人民本身直接出场了。“主权在民”或“人民主权”是来自启蒙运动的教诲。民主,即刻裂为两种形态。一个是来自凡尔赛宫的“议会民主”,一个是勃然而起的罗亚尔宫“广场民主”。当君主的权力跌落时,这两种民主的权力(直接民主和间接民主)又会上演什么样的剧目呢。

此刻的巴黎,一片乱象。民众像城市愤怒的主人,在各个街区横空出世。谁如果敢唐突人民,最好的去处就是把他吊上路灯杆。这样的广场民主,民众既是立法者,又是审判人,还是执行官。伴随蓬勃生长的民主,却是一地碎片的法律。整个巴黎乃至整个法兰西,原本有着自己古老的法律体系,但此刻全部停摆和打碎,国家处于无政府状态。

并非不想收拾局面,比如巴伊,这位天文学家出身的国民议会会长,7月14日之后又被选为巴黎市长;但他说:“我们不敢违背八天前攻占巴士底的人民”。[3]根据泰纳:7月30日,外省鲁昂发生骚乱,一个头目被逮捕,但罗亚尔宫有人号召一起去把这个人讨出来。8月1日,新当选的国民议会主席图赖被迫辞职,因为他是个温和派;罗亚尔宫威胁说要派人去凡尔赛杀死他和给他投票的人。8月11日,当有人要当街车裂一个弑父者,民众却高喊饶恕。其中一个妇女抗议这种无耻的宽容,她立即被抓起来,差点送上路灯杆。

在法律不复的情况下,人民是任性的也是喜怒无常的;但它的权威不容触犯。如此事象而层出不穷,泰纳将人民这位不受任何限制的主权者称为“新君主”。

“新君主”不仅君主街区,还要君主议会。三级会议1789年5月5日在凡尔赛尚蒂埃大街一座新建的大厅开幕。当时路易十六的对面坐着的是第三等级的代表,右手是第一等级,左手是第二等级。5月6日,三级会议分开议事。宫廷特地为第一和第二等级安排了地方,“人数众多的第三等级被遗弃在国王大厅里站着。公众拥聚进来,由于讲坛或发言台直到后来才搭建起来的,公众与代表自由地混杂在一起并给代表提供建议。公众由此形成了用掌声和嘘声欢迎代表的习惯,且此后从来没有丢失过。”[4]

公众与会,本是一个偶然,但这个偶然却成了惯例,而且是致命的惯例。法兰西本是一个有着君主传统的国家,路易十六虽然推行开明专制;但人民始终没有参与国家公共生活的权利和机会。三级会议开始,人们不断拥往凡尔赛去旁听。开始只是对自己喜欢的提案鼓掌,给不喜欢的议员嘘声。但这种情况很快升级,尤其7月14日之后,人民成了主权者。在国民议会的圣殿上,开始尝到了权力的滋味。

凡尔赛宫

这是来自国民议会的走廊团伙。她们是一群街头妇女,指挥她们的是罗亚尔宫一个风月场所的女子。她东指西挥,发号施令。根据她的手势,走廊上的她们一会儿鼓掌,一会儿嘲骂,针对的都是议员的发言。不仅如此,那些保守派的议员,发言不合旁听席,当即遭到责骂外,他们的名字立即就会被传到议会外,送到罗亚尔宫打印,通过公报公布出来。

这时投票对议员真是一个沉重的压力,来自巴黎的议员如果是以自己的生命作担保,来自外省的议员则是以自己家人做赌注。在讨论国王是否保有立法否决权时,赞成的议员受到了各种威胁。新当选的国民议会主席郎格尔主教接到的警告是:“一点五万人正准备点燃议员的城堡,尤其是您的,大人。”其他赞成的议员则是由会议秘书代为接受的书面文字:“你们的房子就是你们的意见的担保。想想吧,好自为之。”议员终于屈服了。主张君主立宪的议员穆尼埃说:“三百多个议员一度决定支持国王享有绝对否决权”,十天之后,只有几个议员出于个人感情还支持国王,大部分都转向了。[5]

理论上,国民议会是国家最高权力机构,只是它必须听命由它所代表的人民。此刻因为旁听成了惯例,议会开会,人民在场。这其实就是代表在场,主人也在场。尽管这些主人是一些罗亚尔宫的鼓动家、好事者、游民、小册子作者、记者、士兵、律师、包括妓女,但在旁听席上他(她)们的身份隐去了,统一的名字叫人民;正如同无数安分守己呆在自己家里或小店里或作坊里工作的人们也叫人民。

议员马鲁埃曾经在一次会议上提议禁止旁听,因为妨碍议事,但马上引来旁听席上嘘声一片。一位叫做布希的议员正色道:“要知道,先生,我们是在我们的主人面前辩论,我们的意见要对他们负责。”[6]这不仅是一个议员的看法,后来“有两三位未来的吉伦特派政客主张,人民比代表更值得信任,……在他们眼里,代议制和代表团背叛了真正的民主制度。人民不可能直接治理自己,那么原则上就要求通过永远控制代表的手段,尽可能地接近于直接治理。通过报刊新闻,议会旁听席和群众,代表在议会的投票应当始终与选区选民保持一致。”[7]

议员布希的声音不会让人陌生。这个声音来自大革命前的法兰西启蒙运动。不是启蒙运动发动了法国革命,但革命发生后,人们照准行动的思想资源却来自它。它事实上全程指导了法国大革命。

这场革命的特点是,一场声势浩大的政治运动,不是来自政治家的指导,而是来自一批文人性质的哲人。法国革命史家马德林如此表述启蒙运动与法国革命:“孟德斯鸠更多地赋予了人们宪法权利的灵感,让·雅克·(卢梭)的学说在整个左派当中流传,然后是伏尔泰,他让‘最为臭名昭著之物’的敌人装备了自己的武器——所有这些启蒙思想家用他们的思想在精神层面上赋予了这场伟大运动以生命。”[8]

严格地说,孟德斯鸠的思想主要吸引的是穆尼埃等少数君主立宪派,它对整个法国大革命的影响无足轻重。倒是“墙内开花墙外香”,1787年大西洋彼岸的北美制宪会议以孟德斯鸠的权力制衡思想为圭臬,出台了世界上第一部三权分立性质的宪法。除了反对教会,即上述的“最为臭名昭著之物”,伏尔泰给大革命贡献的是信仰塌陷之后的理性崇拜。卢梭,法国大革命的灵魂,他的《社会契约论》有效地左右了这场大革命。换言之,法国大革命就是一场“社会契约论”的运动。

卢梭

布希的声音体现的正是《社会契约论》的精神。“人民主权”论者卢梭认为:“在被代表的人已经出现的地方就不能再有什么代表了。”“只要立法权力一发言,人人就都回到平等状态,一切权威都要在它面前沉默下来,它的声音就是上帝在大地上的声音。”[9]

卢梭的意思是,议会代表是代表人民的,但人民一旦出场发声,他们本身就成了立法权力。于是,代表和代表的权威都不复存在了。这里的问题在于,代表如果由全体人民选出,此刻在场的人民又并非人民全体,它凭什么以人民的名义自居呢。再者,人民的在场者未必能代表不在场的人民,代表凭什么仅因这部分人民就被消解法定的权威呢。更何况人民是一个集合概念,它可以分割吗。如不能,在场者可以是人,可以是公民,但不可以是人民。人民不会出场也无法出场,因为人民没有形状,也没有统一利益。自法国革命始,人民这个概念一直被滥用和盗用,带来无穷尽的后患。

然而,卢梭的意思不仅止于此:“正如主权是不能转让的,同理,主权也是不能代表的。”既如此,那么“人民的议员就不是、也不可能是人民的代表,他们只不过是人民的办事员罢了;他们并不能作出任何肯定的决定。凡是不曾为人民所亲自批准的法律,都是无效的;那根本就不是法律。”[10]于是,我们进一步看到了大革命发生后的公共生活对卢梭思想的实践。

主权者在行动。被称为“第二次革命”的向凡尔赛进军于10月5日开始了。这同样是一场面包革命,因为革命解决不了7月14日的面包问题。巴黎又挨饿了,最先忍受不了的依然是妇女。有位女子在罗亚尔宫号召人们到凡尔赛去向国王讨面包,得到了广场上众人的响应。一支以妇女为主的队伍出发了,一路上很多女人都被拉进队伍以壮声势。如果她们不跟着去凡尔赛,就会被剪掉头发。就这样,七百多个妇女和另外几百个男子浩浩荡荡来到凡尔赛。她(他)们闯入了正在凡尔赛开会的国民议会。

卢梭理论,主人出场了,代表们的权威自动停止,因为主权无法让度。一片混乱当中,民众,不,人民,挤进了议员中间,跟他们一起投票,并向主席台发难。当主席受不了离席而去,一个女人民便当仁不让坐了上去。另一个走廊上的女人民是个卖鱼妇,她一边指挥身边的女人或鼓掌或沉默,一边不时地质问和申斥议员:谁在那儿说个不停,闭嘴。让那个男人婆米拉波讲话,我们想听他说。喧闹中一份有关粮食供应的法令被起草出来。

这是人民直接立法。但,事情并不到此为止,更多的要求陆续被提出。议员不答应也不行。“我们已经举起了胳膊,你们就要按要求去做”:人民义正词严。关于国王否决权,人民严厉警告穆尼埃:“为啥您还为那无耻的否决权说话,当心被吊上路灯杆。”一阵哄乱之后,人民想起了自己的任务是向国王讨面包,便责令议会带领她(他)们去见国王。议会无奈,因为在主权者面前自己只是办事员。只好派出一个代表团和人民冒雨前往(此处内容史家泰纳和马德楞同时记录,本节所述以泰纳版本为主[11])。

国民议会这一幕,最本真地体现了卢梭理论。卢梭告诉法国人民:“英国人民自以为是自由的;他们是大错特错了;他们只有在选举国会议员的期间,才是自由的;议员一旦选出之后,他们就是奴隶,他们就等于零了。”[12]

卢梭错矣。《社会契约论》1762年出版,就在卢梭说话的那个时代,英国人民远没有获得如同法国那样广泛的选举自由。英伦三岛的民主脚步是姗姗来迟的,它在它自己的政治现代化的过程中是法治优先,而非民主优先。英国民众手上没有选票,但他们的生命、人身安全、财产都能受到法律的保障。这些远比一张选票重要得多。

法兰西相反,它迷信的是作为政治平等的民主。三级会议的代表庶几是普选,远远走在英伦之前。但,民主优先,法律缺席(革命必然排斥法律)。所以,大革命中,手上的选票却无以保障人身、生命及财产。人人都没有安全感,革命领袖也不例外。所谓直接民主,人民就是主权者,主权者的权力按照卢梭的逻辑即上帝的权力,它不受限制。因此,这样的民主与法治直接抵牾。然而,就像法治必须制约君主一样,法治也必须制约民主;因为两者都是权力。如果民主没有法治的制约,它必然走向托克维尔的“多数人的暴政”。

大革命过去半个世纪后,又经历了1848年法国革命的风波,托克维尔对一以贯之的“法式民主”明确表态:“在思想上我倾向民主制度,但由于本能,我却是一个贵族——这就是说,我蔑视和惧怕群众。自由、法制、尊重权利,对这些我极端热爱——但我并不热爱民主……”[13]托克维尔是法兰西人,但他的表述很不法兰西。

注释

[1]杨人楩译马迪厄《法国革命史》52页,商务印书馆2011

[2]转引黄艳红译泰纳《现代法国的起源:大革命之大混乱》(‖)91页,吉林出版集团有限责任公司2015

[3] 黄艳红译泰纳《现代法国的起源:大革命之大混乱》(‖)48页,吉林出版集团有限责任公司2015

[4] 洪庆明译勒费弗尔《法国大革命的降临》50页,格致出版社2010

[5]黄艳红译泰纳《现代法国的起源:大革命之大混乱》(‖)93页,吉林出版集团有限责任公司2015

[6]黄艳红译泰纳《现代法国的起源:大革命之大混乱》(‖)35页,吉林出版集团有限责任公司2015

[7]高望译阿克顿著《法国大革命讲稿》122页,中华书局2014

[8] 东初阳译马德林著《法国大革命人物传》83页,时代文艺出版社2016

[9] 何兆武译卢梭《社会契约论》118页,商务印书馆2003

[10]何兆武译卢梭《社会契约论》120页,商务印书馆2003

[11]黄艳红译泰纳《现代法国的起源:大革命之大混乱》(‖)98页,吉林出版集团有限责任公司2015

[12] 何兆武译卢梭《社会契约论》121页,商务印书馆2003

[13] 桂裕芳译托克维尔《旧制度与大革命》“序言”Ⅳ页,商务印书馆1996