距今六十年前的一九五七年,谷崎润一郎还活得好好的,中央公论社出版《谷崎润一郎全集》三十卷——活着出全集,这是日本出版的一大特色。谷崎于一九六五年病故,翌年中央公论社出版《谷崎润一郎全集》二十八卷;一九八一年重编改版,增补了两卷《书简》,又成三十卷。中央公论社经营不善,被读卖新闻社收购,改名中央公论新社,二〇一五年纪念谷崎逝世五十年第三回出版《谷崎润一郎全集》,虽然打上“决定版”标签,却去掉书简等,瘦身为二十六卷——全集不全,乃是日本出版的另一特色。

谷崎很喜欢写信,给他的“创作源泉”第三妻松子的,给松子前夫之子的女儿渡边千万子的,给出版社社长的,就有上千封。谷崎把老婆转让给同为作家的佐藤春夫,女儿鲇子也随娘去也,不久前发现谷崎写给爱女的二百二十五封信。闲来比较几套全集编篡的异同,顺便翻了翻书简。又漠然想起尝听说周作人和谷崎润一郎的交往,便查找他俩通信,结果一封也没有。

谷崎润一郎和松子夫人

一九五四年十一月谷崎曾写道:“周作人先生和钱稻孙先生战争期间来日本时见过两三回,算不上亲密。他们属于汪兆铭一方,日本战败后陷入了怎样的命运,虽然事不关己,却也惦念。……中国人如此通晓日本文学的人不多,钱、周二人要是有个万一,我们不用说,对于中国也会是难以弥补的损失。战争过后曾听说二人被人在脊背上大写‘汉奸’二字游街,我甚为忧心。”算不上亲密,那种平和而诚恳的关心令人感动。我尤其敬佩谷崎润一郎对于中国的态度从不随时局而变,始终如一。

周作人致信鲍耀明,写道:“得卅一日手书诵悉,知谷崎君忽归道山,不胜悼惜。我对于明治时代文学者佩服夏目与森鸥外,大正以外则有谷崎君与永井荷风,今已全变为古人了,至于现代文学因为看不到,所以不知道,其实恐怕看了也不懂得也。谷崎君年纪原来还比我小,这更使我出惊的事了。”周作人比谷崎大一岁,生于一八八五年。谷崎的话几成谶语,周作人赶上文化大革命,也就非死不可,比谷崎晚两年。不清楚年龄,可见算不上亲密。大概周作人也忘了以前撰文还说过谷崎比永井荷风小七岁。

一九〇六年周作人赴日本留学,那时谷崎润一郎刚考上一高(第一高等学校,学制三年,住校,毕业后多数上东京帝国大学),校长是撰写《武士道》名扬天下的新渡户稻造。鲁迅和周作人翻译《现代日本小说集》没有选谷崎,那时候他们看重的是明治文学第一代,如森鸥外、夏目漱石,最晚到第二代的永井荷风。

谷崎润一郎与一高校长新渡户稻造

差不多同时,周作人和谷崎润一郎都受到欧洲十九世纪末霭理士等人的性心理学之类新知识影响,谷崎将其与江户时代以来的颓废性庶民文化相结合,创作《刺青》《痴人之爱》等异常心理的性爱故事,而周作人是理性的,借重霭理士的“广阔的心与致密的脑”批判儒教道德伪善性,否定传统女性观。

谷崎润一郎的小说与随笔几乎判若两人;这一点,村上春树有些相似。周作人在《日本近三十年小说之发达》一文中有言:“谷崎润一郎是东京大学出身。也同永井荷风一派,更带点颓废派气息。《刺青》《恶魔》等都是名篇,可以看出他的特色”。”这番话完全是文学史式评价,无关乎个人好恶取向。周作人也写到谷崎的小说《武州公秘话》,说:“谷崎的意思是在写武州公的性的他虐狂,这里只是说他那变态的起源,但是我看了却是觉得另外有意思,因为我所注意的是装饰首级中的文化。”原来周作人把小说当随笔读,从中看出了“武士之情”,即国民文化之一部分表现。他爱读谷崎随笔,说:“关于文章我们外国人不好多嘴,在思想上总是有一种超俗的地方,这是我最为可喜的。”

周作人从未沉溺于谷崎那种“颓废气息”。固然认为永井、谷崎的文章与思想“都极好“,却终归把他们当作异国的同代作家,未必像后世研究者那样高看“外国的”一眼。

又因了周作人的关系也查了一下鲍耀明,自一九五五年三月二日至一九六五年六月十二日,谷崎润一郎给鲍耀明写了三十三封信。有些是秘书伊吹和子代笔,她在回忆录《谷崎润一郎最后十二年》中说她问过鲍,鲍说因父亲在横滨的英国贸易公司任职,他出生在横滨,中学时爆发战争,举家迁回香港。二次大战后和当地文化人交往,结识周作人。后作为香港工商日报特派员来日本,拿着周作人的介绍信采访谷崎润一郎。

上网看到鲍耀明撰写的《周作人、谷崎润一郎与我》,原载于二〇一〇年第九期《鲁迅研究月刊》,好像挺学术的。文中写道:“谷崎与我的关系,乃始于战后我任香港报社驻日特派员时代,我受报社委托翻译他的一篇叫《卍》字的小说,并代表报社与出版该小说的日本中央公论社交涉,由该社社长岛中鹏二斡旋”。谷崎跟鲍第一次通问是他人代笔的明信片,写道:“见面也可以,但是请大体告知何事。打电话最方便,电话尽可能午前。”四月一日的信函接着说“金额十万元也,考虑将来对其他作家也会有影响,岛中社长决定了,所以不能以我个人的想法改变”。看来确是为翻译而联络,伊吹和子的周作人引荐之说不对头,或许鲍耀明见她时随口一说。

一九六〇年一月二十日鲍耀明来信,说在北京见到周作人,偶然谈及谷崎及日本文坛,周作人即兴挥毫,写了两首旧作,托他转呈,以纪念故人。上款为“谷崎先生大雅之属”,两首诗是民国二十七年(一九二八年)所作,先是:粥饭钟鱼非本色,劈柴挑担亦随缘,有时掷钵飞空谷,东郭门头看月圆;后是:禹迹寺前春草生,沈周遗迹欠分明,偶然拄杖桥头望,流水斜阳太有情。

谷崎等人不辨字迹,“去”误作“谷”,“沈园”误作“沈周”,以为是明代画家沈周,即“吴门四家”之一,于是推想诗是在苏州作的吧。“粥饭”也让谷崎犯难,到底粥和饭?还是粥的饭?写信向友人求教:“诸桥的大汉和辞典里‘粥饭’是‘粥和饭’,但或许是‘粥的饭’吧。因为说起这种事,我想起以前旅行南方时在江苏、浙江一带有叫‘xifan’的东西。有很像日本乌龙面店的店,在那里吃了这种叫xifan的东西,和日本的粥一样,热的,很好吃,我还记得常去吃。正确的音不知怎么说,那地方的音发音xifan。”

谷崎一辈子出过两次国,一次去中国,另一次也是去中国。第一次是周作人最初翻译日本小说《小小的一个人》(江马修著)的一九一八年,由北往南,两个月走了很多地方,仿佛看见了一个古代的中国,充满“支那趣味”。一九二六年第二次去,只在上海逗留一个多月,几乎是文学之旅,被田汉、郭沫若、欧阳予倩等中国作家盛情接待喝到吐,也了解到中国社会苦于殖民地化的现实。回国后不再写“支那趣味”,代之以大写日本的东方风情。

一月二十六日由伊吹代笔回信:跟周作人久疏音问,收到他的诗更其怀念。想直接给他写信致谢,但不知道住址,请鲍耀明示知,并请他转致问候。当时谷崎在热海养病,立刻从京都叫来装裱店佐佐木墨彩堂(今犹存)店主,装裱周作人的诗。后来给周作人写了信,但泥牛入海。

一九六〇年三月一日谷崎发病,七日给鲍耀明写信,说中国人把玩核桃,预防高血压,他也想试试。但日本核桃小,没有用,请鲍馈赠中国核桃。不到一个月,鲍寄来三、四十个云南产核桃,个头儿赶上高尔夫球。谷崎拿起两个把弄,忽而想:这么多,分送给住院的摄影家土门拳等人。土门拳大为感激,写信说:日本核桃不好使,所以他一直用网球的软球,得到这么“怪奇巨大”的中国核桃,要永远珍爱。谷崎从早到晚用一只手转弄两个核桃,咔咔作响,在响声中口述《疯癫老人日记》,把护士的记录也写了进去。这时外务省来电话告知谷崎润一郎入围诺贝尔文学奖。

鲍耀明又来信,说周作人老了,突然思念日本友人,日本味也久违,尤其怀念盐烤饼、七福神酱菜,但香港买不到盐烤饼,所以请谷崎从东京惠寄。正好一九六〇年七月日中文化交流协会的中岛见藏会长访问北京,谷崎作为该协会顾问托他捎上给田汉的信和近照、给钱稻孙的书、给周作人的盐烤饼。钱稻孙寄信感谢,周作人则是托鲍耀明转致谢意,附有手书复印件,钤“知堂问计”。

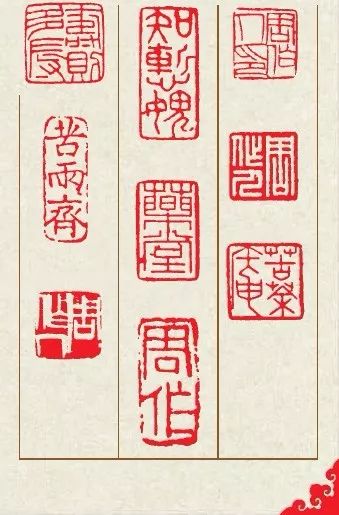

周作人印章

鲍耀明在《周作人、谷崎润一郎与我》中写道:“谷崎想得到一方铜印,老人(按,知堂老人)在市面找不到适合货色,甚至不惜将自己一颗爱用的刻着‘浴禅堂’三字的小铜章,磨去文字,托篆刻家金禹民(号彝斋)奏刀,改刻为谷崎的名章。”大概此事可以和一九六一年十二月六日谷崎函对号,有云:“手示拜悉。那真是遗憾,北京的铜印之事就算了。但如今日本没有优秀的铁笔家,所以不是铜的也可以。台湾有没有铁笔家?我寄去印材也可以,如何?”

似乎鲍耀明不明白“铁笔家”为何物,十二月十九日谷崎复信:“所谓铁笔家,指篆刻家。铁笔这个词我以为从中国传来,中国人不知道,颇感意外。不是铜的,石材也可以,想请台湾人刻。日本现在没有好的篆刻家,叫人为难。”鲍耀明给谷崎寄来了寿山石的印章,可能和香奈儿香水包在一起,谷崎起初没发现,后来惊见,十二月三十一日致信:“寿山石过去也舶来日本,但没见过如此漂亮的石头。‘谷崎润一郎’几个字也好看。”

鲍耀明写道:“谷崎晚年自称疯癫老人, 并有小说《疯癫老人日记 》问世 ,该书的版印(贴书内封底的版税印)拟用‘疯癫’两字 ,托我去信就商老人”。大概相应的是谷崎一九六二年七月六日写的信,如下:“想请你那边哪位合适的篆刻家用白文雕‘疯癫老人日记’的‘疯癫”二字,拜托。估计印材也你那边有合适的东西,所以请你选择就行。印材及篆刻家的酬谢请告知,万勿客气。”其实,四天前谷崎觉得“疯癫”二字的字面也有意思,先托了铃木信太郎治印,“疯癫”或者“疯癫老人”,不要朱文,要白文。鲍耀明转托周作人,令谷崎惊喜。

鲍耀明先后给谷崎寄来“齐白石诗文篆刻集、荣宝斋印谱用空白册”和“作人先生的印谱集和两本空白册”,但因为忙,好像谷崎终于没给他捺印,不了了之,很有点遗憾。

鲍耀明在文中说“一九七〇年代”他向谷崎求助,谷崎自日本托运了一批日本和服过来,使《蝴蝶夫人》在香港的演出达成使命,恐怕是“一九六〇年代”之误,不然,谷崎已死去五年,木将拱矣。不过,卢景文导演、江华主唱的《蝴蝶夫人》确实在一九七七年重演。

一九六三年谷崎托鲍耀明弄来“黑色广东犬雌雄二匹”,命名为“广”和“东”。经兽医检查,两只都是牝,所以请鲍再弄一只牡的来,尽量是黑的。

一九六四年五月三十日谷崎回信感谢鲍耀明寄来“宣统皇帝自传《我的前半生》,这汉文太难读,打算慢慢读”。钱稻孙翻译近松净琉璃,写信抱怨其难,谷崎马上给他寄来有关江户时代语汇的参考书。收到回信,谷崎大惊国际航空邮简的“邮简”二字变了模样,相见不相识。

一九六五年六月十二日谷崎给鲍耀明发出最后一张明信片,只写了“多谢屡屡惠寄藏书印,眼下来在东京,打算月末回汤河原”。

七月三十日谷崎润一郎病故。

鲍耀明说,中央公论社为编辑谷崎润一郎全集,记录谷崎给他的信共九十九封。我觉得这两卷《书简》所收的信件内容很连贯,不大像中间缺失六十六封。似乎鲍耀明未见过《谷崎润一郎全集》,因为书简是编年,没有他说的“‘致鲍耀明信’项下”什么的。

原标题:《谷崎润一郎与鲍耀明以及周作人》