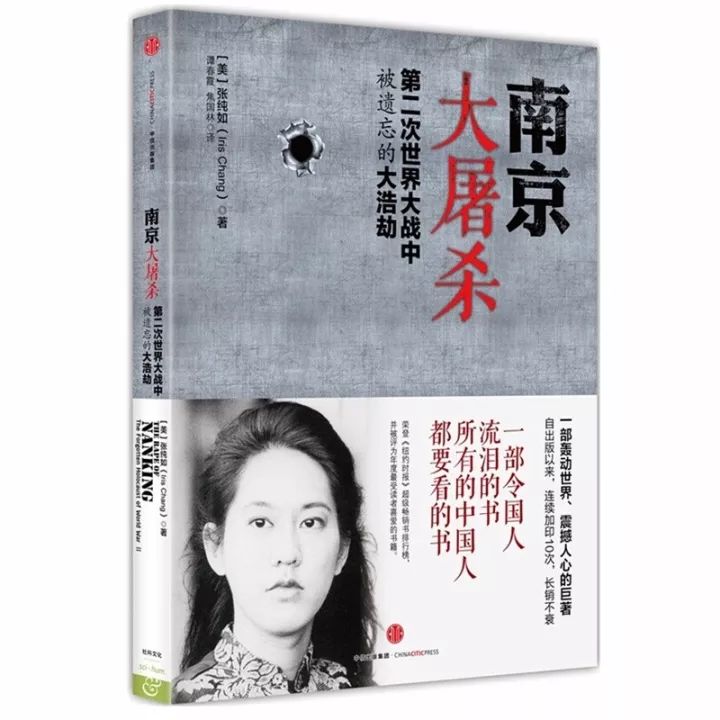

对于大部分中国人来说,提起张纯如的名字,最自然会想到的充满了强奸、杀戮和血腥的南京大屠杀。传言中,她正是研究和撰写,那段让人想起来只有红与黑颜色的历史,最终无法承受巨大的精神压力---2004年11月,美籍华人作家张纯如,在自己的车中举枪自杀,年仅36岁。

很多人好奇,她的死是不是宿命。

是,也不是。

她选择死亡的原因,比传言中更加复杂。除了因为关于南京历史上阴暗的一切,她还受到过生命威胁。她在死前留下的一份遗言中说,「不知道被CIA还是什么样的组织盯上了。」而在其亲人的回忆中,一个不具名的组织曾经威胁她加入,从那之后她就一直深陷恐惧,从此患上抑郁症。自杀前她已经患有1年多的抑郁症,正在接受服药治疗。

回顾她短暂的一生,更像是她的名字--纯洁如初。而将这位非典型华裔女子推向历史与现实最深处的,是特殊的文化使命,还有她自己勃勃的野心。

文|王衍

编辑|张薇

图|网络

「她总是给自己很多工作,总是说时间不够用。」母亲张盈盈回忆起自己的女儿,总是一副东奔西走,要不然就是成天坐在电脑前打字的样子。自从24岁从约翰霍普金斯大学的写作硕士毕业之后,张纯如就做起了自己的写作CEO--专业作家。

在最为成功的《南京大屠杀》之外,张纯如还有另外两本作品,鲜明地昭示着她的成长经历和历史宿命。一本是她的处女作《蚕丝--钱学森传》(大陆已有中文译本但有删节),另一本是她生前最后一部作品《在美国的华人:一部叙述史》。

1995年在美国出版的《蚕丝--钱学森传》,历时4年完成,填补了人们对这位中国科学家认知的空白,同时也第一次毫无保留地彰显了这位年仅27岁女孩的写作野心。

按照她自己的说法,写这本书最大的困难,就是现在非常流行的一个词:跨界。尽管她的父亲就是一名理论物理学者,而且还和钱本人见过面---但是对于她自己,擅长的就只是写作。

张纯如是非典型的ABC。父母1949年从大陆迁到台湾,而后又赴美国哈佛大学深造,继而移民。1968年,她出生在父母当时工作的普林斯顿大学。作为那个年代的华人移民二代,从小立志成为作家的人,屈指可数。

当时受尽生活之苦的华人移民一代,大多数对孩子最大的期望是学习理工或医学,找一份收入可靠的工作安身立命。但张纯如父母则对她很「宽容」,这更多地和她曾经是民国时期作家的祖父有关。

大学时的张纯如,选择在自家门前的伊利诺伊州大学攻读新闻专业,但毕业时,她被实习单位《芝加哥论坛报》惨拒门外。但她对写作的追求不改,随后去了华盛顿约翰霍普金斯大学专门深造写作。

很多人以为,张纯如与钱学森的渊源,是来自于她研究物理学的父亲。然而真实情况是来自她的研究生导师。在导师的建议下,她从1991年就开始着手在美国搜集与钱有关的资料。

1990年代,钱学森已经是中国家喻户晓的「中国航空航天之父」「中国导弹之父」,但同时作为冷战时期的科学家,他也是中美两国的敏感人物。

从公共资料到FBI,再到NASA,搜集到的资料越多,张纯如就越兴奋。但是,这些只是这位经历历史沉浮的科学家的一小部分。1950年代,在中国领导人周恩来的亲自斡旋之下,钱学森从美国辗转香港,回到大陆。从此,除了后来人们听到的鼎鼎大名之外,鲜有任何其他。

从实际写作角度,由于政治和科研敏感因素,无论当时还是现在,外籍人士接触钱学森这样的高级涉密科学家几乎是不可能的,更何况当年张纯如还只是学生身份。

但她并不甘心停止探索「钱学森是如何成为一个共产主义者」这样一个极具吸引力的命题。为此,她先是在美国采访了数位赴美交流的中国科学家,而后又在1993年,幸运地申请到一笔写作基金赞助。

带着这笔并不能完全支持全部研究的费用,张纯如只身一人来到中国大陆,开始了对钱一生的探秘。

为了还原和描述钱学森的一生,她走访钱学森的出生地杭州、早年读书的上海交通大学、以及北京,并和钱学森的秘书取得了联系。

在张纯如笔下,中国这边,钱学森是江浙大户人家学习成绩优异的公子哥,是民国时期少数能够考入美国麻省理工学院的佼佼者;而美国那边,钱学森则是理论学习成果惊人、但实验动手能力差、英语口语更差的中国留学生,是美国著名科学家冯·卡门的得意门生,也是冷战阴云下被FBI上门调查的嫌疑人。

意识形态对抗浓烈的1950年代,没有人知道,在回国的船上带着数箱书籍和资料的钱学森究竟在想什么。但据张纯如考证,当时的新中国,连建造一辆像样的自行车或汽车的技术能力都没有,又怎么可能有美国大学里的计算机和实验器材?

在这样的现实条件下,钱学森又是怎么引领中国在航空航天、导弹技术、火箭技术、自动化控制研究的前沿?回国后,他在刚刚创立的中国科学与技术大学任教,面对那些求知若渴、但学术基本功不可能很好的中国年轻学生,他又是怎么开始亲自授课,并参与建立起相关领域的学术研究体系?这些问题足够令人着迷。

1990年代,互联网在大陆还是凤毛麟角,很多新闻内容更多的是纸质版,这也得亲身到中国才能看。和当时很多外籍研究者一样,张纯如从中国官方的新闻报纸开始按图索骥。而有些在大陆不可能接触和采访到的受访者,张纯如就在美国等。幸运的是,她不仅采访到一些科学家,还在美国采访到了钱的儿子钱永刚(尽管父母反对,但是后者还是接受了采访)。

张纯如(右)与家人

在完成这次「跨界」写作之后,张纯如开始在别人面前自信地说,「我是一名职业作家」。

她不是中国人刻板印象里那种弱不禁风、多愁善感的才女,反而浑身透着一种美国女性的独立精神;同时,她又继承了华人的勤奋、肯吃苦等优良品质,面对困难百折不挠。

其实她的努力和方法论,在现在很多年轻国外硕博士身上都可以找到。不同的是,张纯如有着先天的华人语言背景和样貌优势。

以中国人的审美来看,张纯如看起来一团正气且富有亲和力。而文如其人,无论是哪本著作,她很少用细腻的描写和刻画,用得更多的是直接叙述的方式,文风没有学术论文的僵化,但却有学术探究的理性。

在张纯如的描述中,钱学森身上颇具今天西方教育中所说的「有领导力」。在技术方面,他在中国领导人面前是根定海神针。其实他在美国的研究和参与只是一个部分,钱学森自己也在后来说,他不敢打100%包票确保导弹研发项目可以成功,可是他的存在给了中国最高领导人信心,这使得中国当年最终可以下定决心进行导弹研发。

在组织方面,他善于聚集资源,通过组织开会以及调动军方和科研力量,合力而为一个项目。而在科研教育方面,他改变了中国科学界只学习苏联的境况,通过他的影响,很多年轻科学家认识到,必须用英文去研读美国和欧洲国家的资料。最重要的是,这个被历届中国领导人亲自接见的科学家,有着规划和设计未来的远见卓识。

而张纯如在书中所展现的感性,最多是通过时代大背景和个人环境的描写,来呈现和推敲出一个立体性格的人物罢了,除此之外,几乎没有任何个人抒情。

从专业写作的角度,她恪守着把人物放到时代背景里去写的黄金法则。看她的书,与其说是一部人物传记,不如说是一部历史纪录片。

在《蚕丝--钱学森传》一书中,钱幼年时代生活的上世纪20-30年代的民国,张纯如对读者铺开的是一个动乱的时代,以及一整幅江南山水意境。

而钱青年时所在的上世纪40-50年代的美国,张纯如则直接向人们解释出,当时刚刚起步的麻省理工学院和加州理工学院等美国关键的这几所科研大学,是如何从简陋且不成形的职业学院,转型为我们今天看到的世界名校。

尽管是外行,可是她把钱学森回国前在加州理工学院做自动化控制研究的过程单独开一章。而上世纪50-60年代,中国的导弹计划、火箭型号、参与军方等所有专业性细节,她都详实记录在案。

尽管没有采访到钱学森本人,但她还是还原出了钱学森在北京作为顶级科学家的生活:除了大房子,还用着当年中国少有的苏联进口汽车;而文革中他与中国国家主席的密切关系,更是使他躲过迫害。

通过记述钱学森的一生,张纯如铺开了一幅中美两地,大时代沉浮的画卷。而钱本人对中美的情愫又是如何呢?

这个敏感的问题,是永远的历史秘密。作为美籍华裔,张纯如最后尖锐地问道,「美国会后悔当年放走(流放)他吗?」

比起钱学森,张纯如更着迷于挖掘那个动荡的年代,以及通过华人的历史进行自我寻根。这也是张纯如的作家祖父在美国,一直对后辈的要求--不能忘记中国的根。

关于南京大屠杀的往事,在孩提时代的饭桌上,她就听大人们说起过。在写完一个华人之后,她就开始调研写一段华人的历史。因为撰写《南京大屠杀》一书,在美国和华人圈声名鹊起,当时还是美国第一夫人的希拉里也曾单独接见过她,与此同时,她也开始遭到一些日本右翼的仇视和威胁。

但她并不满足于此。对于每一个移民二代来说,对「我是谁」的追问,往往更带有复杂的宿命性。在去世的前一年(2003年),她完成了这场探索华人在美国的历史和变迁的旅程,撰写了《在美国的华人:一部叙述史》一书。

其实早在她上中学时(1980年代),她就被一个白人同学的问题深深刺痛:「如果中美开战,你会站在哪边?」

被问及这个问题时,美国为了遏制苏联,已经放弃了台湾,并和大陆建交。论关系,中美处在建交之后的蜜月期。不过就在稍稍推前一段时间,在朝鲜战场和越南战场,中美已经进行了地区热战的交手。

不管放到当时,还是今天,这个假设性的疑问,对任何一个美籍华人,都是当头一棒。她说她不记得当时怎么回答的,但她后来说,希望做出的努力,促进中美之间的和平。

然而作为知识分子,她改不了自带的批判特性。越是探究这些历史,她就对当时美国对华人一度的歧视与误解有越多批判。在一次美国的演讲中,她曾慷慨激昂地说:美国主流社会对华人的印象,还是停留在清朝时期,苦力和妓女的时代,其实华人经过一百年的努力,早已不再是那个刻板印象。

相比起写《福乐会》的女作家谭恩美、写《扶桑》《少女小渔》的严歌苓、《无声告白》的伍诗绮,她不是以一个与华人有关的小说故事去带出某个时代的在美华人,而是更像一个历史学家,挖掘和记录了从清朝时期到21世纪初,整整150年从无到有的一切。

其中,书中写到上世纪50年代到21世纪初到美国的台湾华人,她是最在行的,因为涉及到她家的历史。尽管大陆到美国的华人,要比台湾那波整体晚上个20年左右,但是今天的大陆华人,依然可以清晰地从当年台湾华人身上看到自己的影子。

张纯如的父母,是在台湾「白色恐怖」之后,开放了理工科背景学生到美国学习的政策期间,第一批赴美深造的留学生。

之后的半个世纪,像他们一样的留学生和移民,一批又一批地登陆美利坚。无论是来自台湾还是大陆,第一代的赴美留学生们,学习都非常刻苦,因为他们需要同从小讲英文的当地人一起竞争奖学金和工作岗位。自古重视教育的中国人,很多家长对孩子的要求也非常严苛,英文不仅要流利,而且口语不能有口音。

而后面70-80年代赴美的一些台湾留学生,则是为了躲避高考。和大陆现在的高考一样,当年的台湾高考也是一场非人的折磨。不少人选择赴美读书,获得一箭双雕的优势:既能躲过严酷的高考,又能获得一个更高含金量的文凭。

后来随着大陆改革开放,赴美的中国留学生数量越来越多。今天很多人都耳闻的纽约哥伦比亚大学统计系几乎全是中国人的情况,在当年早就出现过。在张纯如的描述中,1980年代加州的伯克利大学里,中国学生面孔多得惊人。一个美国白人年轻人曾经和她抱怨说,她走在校园里感觉是到了中国的大学。

尽管华人移民在美国将近20年中,都是继印度移民之后的第二大移民群体,但是华人整体上保持着自律、不惹事、低调的生存风格。这一点,在ABC出身的张纯如看来,都过于懦弱和保守。

在她的记述中,很多华人为了拿到绿卡,不仅做着自己不喜欢的工作,而且周末加班都不敢有怨言。而一些从事科学研究的人,像当年钱学森一样,被FBI无端怀疑和调查,为了能继续呆在美国,大多都选择忍气吞声。

张纯如从小的成长环境和经历,和现在有名的另一位美籍华人女作家伍诗绮更像。从小生活在当时几乎没什么华人的地区(伊利诺伊州),除了父母和亲戚,其他的一切都是纯美国环境,整个成长一直和美国当地人融入在一起,大学毕业后也都嫁给了非华人的美国丈夫。

华人在美国的生存现实和她所受到的教育之间的强烈反差,让她对公正等问题很敏感。而在她所在的华人社交领域中,她总是那个少数为不公正和弱者主动发声的人。这与日后她追踪和撰写南京大屠杀,有着密不可分的联系--其实书的英文版译名,直译过来是「南京的强奸」。而加拿大真相记录制片公司于2006年12月起在南京拍摄的《张纯如》一片中,有个让她难以忍受的细节是,在整理资料时,她不断地问中文翻译,一个个被日本士兵强奸的中国幼女是几岁。

张纯如对华人历史的探究,停留在2003年。那时候,中国已经申奥成功,而且加入了WTO,开始更大程度地拥抱世界。中国崛起所带来的「中国威胁论」也在美国初现端倪。

与此同时,华人在美国的几颗为数不多的未来之星,已经开始展露头脚,其中包括前美国驻华大使骆家辉、前美国联邦众议员(也是首位华人众议员)吴振伟、前美国劳工部部长赵小兰(现任美国运输部部长)、雅虎创始人杨致远等。

而真正走到美国主流社会,甚至是有影响力位置的华人,从清朝至今,可谓屈指可数。就像是美国前驻华大使骆家辉在他2003年当选美国华盛顿州州长时所说的,「一英里的路程,对于我的家族来说,整整走了一个世纪。」(骆的祖父在百年前到华盛顿州,给白人家庭当佣人,这户人家距离州官邸不到1英里路程,而他家通过三代努力,才最终在骆身上实现了搬进这座州长府邸的愿望。)

「未来不可预测,但是我相信『美籍华人』本身会随着时间变得越来越复杂。」张纯如在最后说。而对于个体的生命,她在书里写过,「人有两次死亡,一次在躯体,另一次在记忆里。」

位于南京大屠杀纪念馆的张纯如铜像