悟空发现暗物质

该问题总共获得了 1,142,822 次浏览

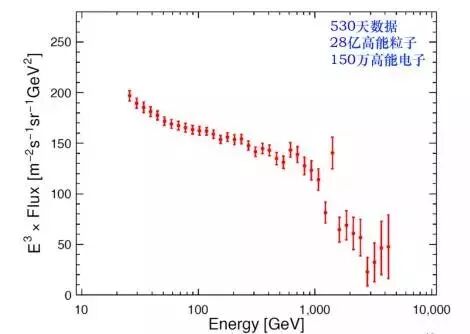

《自然》杂志 11 月 29 日发表我国暗物质粒子卫星「悟空」的首个科学成果,宣布获得了世界上最精确的高能电子宇宙线能谱。

如何解读 11 月 30 日紫金山天文台公布的暗物质粒子探测卫星「悟空」重大成果?

作者:袁强(中国科学院紫金山天文台)

是呀是呀,刚刚发的文,宣布「悟空」获得了世界上最精确的高能电子宇宙线能谱。

「悟空」至今已稳定在轨运行接近 2 年,全天扫描了 4 次,获取了 35 亿高能宇宙射线事例。

由于其独创性的设计,「悟空」号卫星的花费比国际同类仪器少数倍到数十倍,但是却在电子 / 伽马的能量测量精度和质子 - 电子鉴别能力等指标上达到了国际最高水平,从而也成为国际上探测暗物质的利器。

「悟空」号卫星今日发布的第一个重大科学成果,就是给出了高能宇宙射线电子能谱最为精确的测量结果。

等等,似乎有哪儿不太对。

说好的暗物质粒子探测卫星呢?第一次发布的重大成果怎么是「获得了高能电子宇宙线能谱」?

我们都知道,暗物质的探测有三种方法,「上天入地对撞」。

「悟空」采用的就是「上天」的方法,这种方法指的是发射空间高能粒子探测器,探测暗物质湮灭或衰变的产物粒子,例如正负电子、正反质子、伽马光子等。因为这些粒子无法穿过地球大气层,所以需要「上天」。

这种方法的基本思路很简单,虽然我们「看不到」暗物质粒子,但暗物质粒子在与暗物质粒子碰撞后,会产生我们能够「看到」的粒子,例如伽马射线、电子和正电子、质子和反质子、中微子等。通过探测「看的到」的,来探测「看不到」的。

而且,暗物质粒子湮灭过程中产生的高能电子,反映在能谱上,会是一些奇特的特征信号。根据常规的天体物理过程,电子能谱是平滑变化的,而暗物质湮灭产生的电子谱则会在其对应的质量处呈现出一个截断,或者甚至有可能产生单一能量的电子,这样在电子能谱上可能会看到快速截断或者单能线谱一类的特征。

如果我们的卫星探测精度足够高,是有可能揭示这些特殊结构的。这也是暗物质粒子探测卫星发布的第一个成果是获得高能电子宇宙线能谱的原因。

没毛病!

说回这次的结果。这一结果反映出了电子宇宙射线能谱的两个有趣特征:

1)电子能谱在大约 1 TeV(万亿电子伏特,相当于可见光能量的一万亿倍)能量处呈现出一个拐折;

2)在能量约 1.4 TeV 处发现一个尖峰状结构。

得益于「悟空」号的高能量分辨率和低本底混入率,它的精确测量结果可以显著地改善我们对电子宇宙射线模型的认识。

1)第一个能谱拐折,在之前的实验 HESS 中,曾观测到类似迹象,但由于误差很大,不能明确下结论。而空间实验 Fermi-LAT 的结果却表面没有拐折。「悟空」号的结果清晰无误地测量出了这个拐折。

这个拐折说明银河系中电子宇宙射线源的分布特征出现了明显变化。

因为电子在宇宙空间中传播的时候会通过同步辐射等过程损失能量,越是高能量的电子损失能量的速率越快。这意味着越是高能的电子,传播的范围越小。

例如,对于 1 TeV 能量的电子,基本上只能传播 3000 光年的距离,而 10 GeV 的电子则可以传遍整个银河系。由于高能电子的传播范围小,在这个范围内,源的数目也很稀少,因此我们在地球附近观测到的高能电子很可能只是来自于个别源。而低能电子情况有所不同,那是大量源的平均效应。

打个比方,就好像我们炖了一锅骨头豆子汤,如果把骨头切成和豆子一般大小,那我们随便盛一勺汤里面总会是豆子骨头都有。但往往骨头要大块很多,数量也不可能像豆子那么多,这个时候盛一勺可能有骨头也可能就没有骨头。

2)第二个特征则是「悟空」号率先观测到的,之前的所有实验中都没有看到类似现象。可以说,1.4 TeV 处的结构则是所有人都没有预期到的新现象!

这意味着可能在宇宙空间中存在质量约 1.4 TeV 的新粒子,或许就是人们长期以来苦苦搜寻的暗物质粒子。