有点疑惑。我不知道我算是苏阳的什么人。歌迷?朋友?工作对象?好像都是,也好像都不是。

41岁那年他在天津办了一次专场,全场93个人。我一个一个数的。唱《贤良》时他指着自己左右两边说:不要上来太多人,左边三个,右边三个。说了半天只有一个胖子颤悠悠地爬上去,孤零零站在他左边。我实在忍受不了,噔噔噔上去了。起码做到两边平衡,不然台子容易坍。

后来他说,那是他这些年来最惨的一次演出,不知怎么让我碰上了。

文|飞天

https://res.wx.qq.com/mmbizwap/z ... sprite.2x26f1f1.png); background-color: transparent; -webkit-background-size: 37px; background-size: 37px; box-sizing: border-box !important; background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> 珍珠卷帘苏阳 - 河床

珍珠卷帘苏阳 - 河床

秋季里来哟,秋风凉

牛郎织女配成了双

二人没做亏心事

天河把他隔两旁

冬季里来哟,送寒衣

孟姜女他是范郎的妻

范郎打在长城里

一声哭倒十万里

……

——《珍珠卷帘》

我承认,第一首歌就把我听哭了。

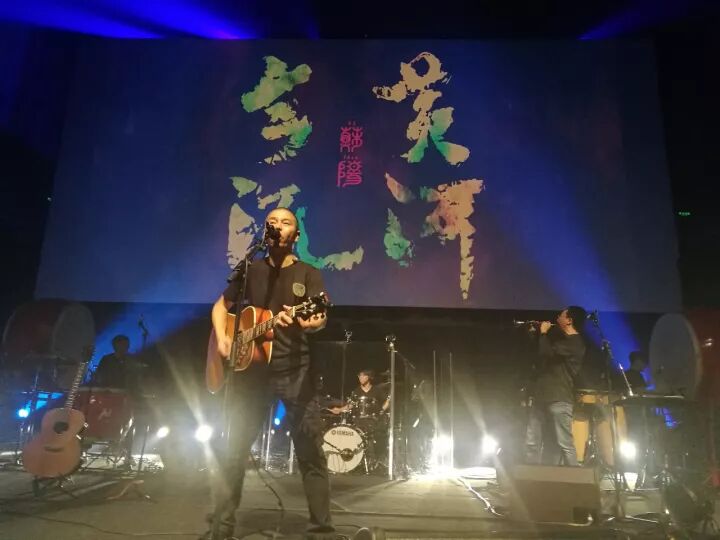

开场时看到楼上楼下坐满了西安的尕子妹子,朝他招手、欢呼、吹口哨、呐喊,我的眼泪一下就下来了。

回来听现场录音,感觉这哪是苏阳的演唱会,明明是我的演唱会。区别只在于,我中途有几句停顿。应该是唱劈了或者在擦眼泪。

拿着票进去,发现挨着我座位坐着一个大眼睛长头发身材小小的俏丽女子。是苏阳的媳妇小梅姐。我说嫂子你咋坐这呢,她说哎呀我不愿意在后台待着。寒暄几句我就起身告辞,坐到几米远外的右排空座去了。当着她的面我不好意思。

我知道,第一首歌肯定是《珍珠卷帘》。5年前,我跟苏阳在盐池找农民歌手采风的时候,他心心念念的正是这首歌。

太久了,好多细节已经记不得。只记得我和苏阳坐着中巴,经过尘土飞扬的贺兰山,经过张贤亮的镇北堡影视城。他望着窗外跟我说:这些人一开始给你唱的歌都价值不大,那是他们在公开演出的时候唱的。得让他们唱那些压箱底的,一般不会给人唱的甚至是黄色小调。比如《早操晚操》,原版本就特别黄。「XX搂着XX的X,XX的XXXX啊X……」

没有一个艺人能变成一个富人以后还能保持创作力。这点我完全不担心苏阳。

除了他穷,还因为他出名晚。

他37岁才出第一张专辑。这个年龄放到今天,连被人用「油腻」形容的资格都没有。41岁那年他在天津办了一次专场,全场93个人。我一个一个数的。唱《贤良》时他指着自己左右两边说:不要上来太多人,左边三个,右边三个。说了半天只有一个胖子颤悠悠地爬上去,孤零零站在他左边。我实在忍受不了,噔噔噔上去了。起码做到两边平衡,不然台子容易坍。

后来他说,那是他这些年来最惨的一次演出,不知怎么让我碰上了。

所以我不担心。

只要他的根还在西北,还保持着采风喝酒,找黄色小调听的习惯,他就能保持状态。

那次采风,盐池文化局的局长听说他来了,要请吃饭。

听苏阳以后,身边的宁夏人就慢慢多起来。他们经常自夸他们的盐池羊肉天下第一,尤其是做成手抓肉。端上来一看,原来是一条一条肥瘦相间的羊肋肉,蒸熟蘸着蒜末酱油醋吃。很厚很腻。我这个烤涮几斤肉不在话下的东北人,刚吃两三条下去就塞住了。

这些年认识的一帮苏阳粉,普遍来自三个地域:东北、西北、华北。普遍都是些倔强、认死理,内心跟「土地」保持联系的人,气质偏北方,偏直男癌(不分男女)。如果他们读文学,我估计喜欢阎连科的比例应该不低。有一次在上海看苏阳的专场,有个漂亮姑娘HIGH得不得了。我奇怪,上海也有苏阳粉?上去一问,她说:我黑龙江的。

《河床》出来以后,我在网易云音乐上给《河水南流》写了一条评论:

「苏阳的歌只有北方的少数人,男人,那些梦里有马蹄和喊杀声流淌的男人才能欣赏。他带着酒和吉他,把自己的根扎在黄土旱塬,扎在花儿秦腔扎刀令生长的土地上。那是绝域,也是圣地,是李自成李元昊赫连勃勃这些英雄豪杰骑马走过的地方。他们的歌,他们的血,经过黄土大风千年万年,发酵成一片青纯。」

这条评论收到了好多愤怒的反驳:

「浙江人表示也喜欢得很。」

「我是广东人,听苏阳的歌贼得劲。」

「胡说,北方的女人就不行吗?」

「我是个南方姑娘,听苏阳听高潮了。」

……

上了十多年网,这是我最开心的一次挨骂。

作为一个西北人,酒就是苏阳丈量世界的标尺。小梅有一次买了花肥浇花要兑水,问他:一点八升是多少?他说:一瓶半啤酒那么多吧。又问,五百毫升是多少?他说,一瓶白酒那么多。

这点和我形成极端的反差。我们好多次彼此企图改变对方,最后都放弃了。

有一次我俩吃饭。苏阳自己点了瓶江小白,一口一口喝完。他说:我发现再跟你吃几次饭,我这酒就得戒了。你从来不喝!

我说:那你得多健康啊。

其实说这话的时候,我想的是他去世的板胡手安彪。在《像草一样》的MV里非常出彩的那个乐手。但觉得不吉利,就憋回去了。

那次在银川,苏阳拉我见了次安彪,一条扎着马尾辫,脸上坑洼起伏的彪形大汉,很像古龙小说里的角色。晚上带着老婆孩子出来夜宵,还喝了几瓶酒,喝完还能骑摩托车回家,很豪爽的样子。

苏阳望着远去的摩托车说,安彪的酒量远远在他之上,曾经有三个月时间基本就是泡在酒里。

后来苏阳打电话托我找医生,说安彪有一天晚上喝完酒,第二天在剧团排练的时候突然栽倒,脑干出血,从此再也没有醒过来。我脱口而出:喝酒喝的。苏阳急了。「你不要这么说!……所有人都这么说。说多了万一单位不给他报销几十万的医药费咋办?」

苏阳就是个这么矛盾的人。他的音乐高亢,硬朗,悲怆。但他真正急的时候,你会觉得他的内心很软。

他经常吃饭吃到一半出去偷偷把账结了。还擅长自黑。第一次见面我问他:你是在南方出生的,可长得不像南方人啊?他说:我这个头是南方人的个头。

《河床》出来了,我自己买了一张。虽然我家里根本找不到听CD的设备。

拿到新专辑一看,苏阳给我带了个名字,写的是「校对」。顺手发了个朋友圈,说我跳槽到摩登天空了。还真有人信以为真。

这次做《河床》,他问我专辑封面的设计意见。我说你就按照你自己的思路做,做民间美术的现代化就行了,不用问我。因为前两张都很成功。

但是,新专辑的名字,我强烈反对用《河床》。

我对苏阳音乐的使用场景,其实和他高度一致。有几首歌是适合做开场的,比如《牛拉车车》《珍珠卷帘》;有些是适合放第二首的,比如《劳动与爱情》《冤家》;有适合做第三首的,适合第四首的,适合用来介绍乐手和SOLO的,适合拍皮三风格动画MV的,适合最后压轴的……

但这次,他不听我的。这首歌就很尴尬,成了唯一一首他在现场时从来不唱的主打歌。

苏阳是个智商情商都非常高的人。但他身上总能让人感觉到一种深深的根性限制了他,导致他在音乐上的地位远远大于他的名声。

这些年,他已经能在中国几大最著名音乐节的主舞台上压轴,但仍然总给人小众的印象。

他拒绝的东西太多了。

早年,西部有一家啤酒厂找他,想把他的头像印在每一瓶啤酒的瓶盖上。他觉得那太傻逼。如今想起来觉得自己太傻逼。那可是一年上亿瓶的流量啊。

他拒绝上电视节目。这几年选秀节目这么火,他一概不参加。实际上参加的人都得到了或多或少实实在在的好处,咸鱼翻身。不是演出身价提高了,就是媒体围上去造神了。而他还停留在《民歌中国》的层次,觉得上个那就够了。上节目人家要他化妆,他还不干,还带着全体乐队成员一起。

他的公号发东西特别少,平时根本不放料,也从来不跟粉丝互动。有一次破天荒地发个即兴弹吉他,还是半夜发的。没过一会儿居然自己删了。天亮以后无数人要求他再发一遍,他就是不发。就是不让你爽。

对《河水南流》《脚步》等几首新歌,我都曾表达过意见,说这几首歌都太牛逼,有气势又有创新,应该认真起个名字。但他最后还是用了它们一开始随便起的名字。

宁二兄说他听《河床》,一度不接受这张专辑。听出了深深的疲惫。在一首一首一个乐句一个乐句之间,他听到的都是疲惫,是「和我一样的一个中年北漂男在各种谋生的道路上跌跌撞撞之后的心声」。

他不禁问:《贤良》中对生活与变迁的幽默感去哪里了?《像草一样》中那强劲入骨的力量感去哪里了?为什么只剩下沉甸甸欲说还休差不多一唱三叹的疲倦?

我想,苏阳大概确实如此。但我也没有去问他。

男人到一定岁数,有些话不见得要说出来。