杨绛先生去世,简直成了一个事件。

先攻击她“迫害”说钱锺书坏话的年轻学者,又提起她文革时打人的纠纷,再后来,索性说“钱锺书的学问有什么了不起”。短短两天,她从“最贤的妻,最才的女”,变成了“精致的利己主义”。而以王五四的文章为分水岭,看客们简直要把老先生拎出来鞭尸了。

对于这些指责,我原本想写文章反击,夜里辗转反侧,迷迷糊糊睡着,忽然梦见吕恩老师。在梦里,我还是气鼓鼓的,她忽然对我说:“你也真好笑。”

真是,我也真好笑。

我们这里叽叽喳喳吵个不停,我觉得老先生们根本就不在乎:“世界是自己的,与别人毫无关系”。这五十年来,中国人相互扣了那么多帽子,最擅长的就是“群众斗群众”,你方唱罢我登场,实在无聊。

今天发一篇吕恩老师的故事,她是我见过最豁达的人。

△吕恩

这个故事的开头,有点梦幻。

2012年1月,黄苗子去世了,我在微博上发了一条怀念帖:

“1937年,24岁的黄苗子爱上21岁的郁风,郁风觉得当时任财政部秘书的黄苗子不够进步,况且‘个子比我矮’。能说会道的夏衍担任了说客,终于成功。结婚照上黄苗子高,郁风矮,据说是叶浅予想的办法:在黄脚下垫两块砖头。夏衍有字曰‘此风不可长’。——2012年1月8日,这段佳话最后一个见证者黄苗子,也走了。”

一个星期之后,有个叫“北京吕恩”的网友在下面回帖:“苗子郁风结婚我也在吃喜酒。”她大约以为我写的“1937年”是结婚日期,随后又指出:“他们结婚是1945年。”

我瞬间有时空错乱的感觉,第一反应是以为有人冒充。于是点开微博去看,数量不多,也很少发图片,总是短短的一句话:“想起了几十年前白光的歌声,迷人动听。”“不想看国足,也不愿看国足,提不起来的一支队伍。”我问了一个在人艺工作的朋友:“是吕恩老师么?”她很快回答:“是。”

吕恩,1920年生,江苏常熟人。本名俞晨。改名字,是因为报考剧专,父母坚持不同意,觉得辱没门庭。她说:“我想想也有道理,那就改个名字吧,他们总不能说什么了吧!”于是改名叫吕恩,这是外祖母的姓氏。1938年她考入国立剧专,毕业后活跃在重庆、上海、香港和北京等地戏剧舞台上。解放后在北京人艺工作,毕生演出了数十部话剧和电影。“我是从重庆起步,演小角色成长起来的”,吕恩从演《清宫外史》的瑾妃起,演过花枝招展的交际花,也演过又老又丑的妓女,演过神经质而可悲的繁漪,大家都说,她演什么就是什么,完全没有“演戏的痕迹”。她挑过大梁,也爱当绿叶,无论是什么样的角色,都给观众留下了深刻的印象。

△吕恩演繁漪

她的腿不好,所以经常哀叹不能出去玩,她喜欢旅游,并且总是和我说:“年轻的时候想去哪里就要去哪里,老了想起来才不会遗憾。”她也喜欢研究一切新的东西,什么是微博?什么叫微信?怎么关注人?她都有兴趣。

我问她的问题,她都耐心地解答。有时候,我甚至忘了,她和我差了那么多的岁月。我最爱听赵丹的故事,每次采访老人们,我总是爱问赵丹的事。这些故事,有些我听过,有些没有,但吕恩老师给我讲的版本,无疑是最鲜活的。她上来就说,“阿丹爱漂亮,跳舞最是一把好手”,一下子就有春风扑面的感觉。

△赵丹

她说,抗战胜利之后某个周末,郁风约上唐纳、赵丹、郑君里、秦怡和吕恩一起去阿凯第舞厅跳舞,乐队奏完最后一支曲子之后,便到了付账的时刻。按照惯例,跳舞是要男士埋单的,当客人们纷纷开始付账离开时,只有赵丹纹丝不动,只是坐着说笑话,其他两位男士也不动。吕恩觉得很好奇,觉得这样坐下去也不是办法,于是问他们葫芦里卖的什么药,这才知道谜底——他们三人都没钱。郁风一听笑了,马上把放在桌上的包拿到膝盖下面,掏出一卷钞票,从桌布底下塞给斜对面的赵丹。赵丹心领神会接了钱,马上精神抖擞,大声喊道:“服务员,埋单!”还装模作样跟服务生谈天说地摆阔,多付了一笔小费。一出舞厅,大伙笑得腰都弯不下来。

“阿丹就是那样可爱,我喜欢他的真诚。”吕恩因为性格开朗,常做赵丹的知心姐姐。

赵丹在和叶露茜分手之后,一度疯狂追求秦怡,但他觉得自己经济状况不好,那时候追秦怡的人很多,有人开着车过来,赵丹急得不行,就拉着吕恩的手,一个劲儿说:“看,又来了一个,又来了一个!”吕恩安慰他:“你怕什么?她如果喜欢你,来了十个也不怕!”赵丹很自卑,因为他家里并没有汽车:“我家里只有一只小藤椅,我把她带到家里,坐在那个椅子上,上面还有个洞!”

△这张照片的名字叫“劫后余生”,你们能认清谁是谁吗?

朋友们把知心话告诉她,是因为知道,她是直率人,想到什么说什么。1943年,她在四川青城山上遇到徐悲鸿,他送给她一幅三花猫。“文革”的时候,这张画当然被没收了,直到“文革”后,故宫才通知她去取。她问那张画的去处,原来是被林彪拿走了。

“我拿出15元钱,给了他们。我说,当年红卫兵用15元来买断这张画,我不要,硬放在我桌上,扭头就走了,现在我还给你们,两清了。”

△徐悲鸿送的那张猫

她也是“二流堂”的成员。抗战时,上海大批文化人集聚重庆,唐瑜先后盖了三处房子,供文艺界朋友栖身。在重庆四德村建的一栋叫“碧庐”,与壁炉同音,唐瑜请了一位大师傅为朋友们做饭,雇了一个保姆为大家洗衣服、打扫卫生。这里一切免费,过的是“共产主义”的生活。当时吴祖光、盛家伦、吕恩、高集、高汾、萨空了、方菁、金山、张瑞芳等均在此居住;夏衍、郭沫若、乔冠华、袁水拍、苗子夫妇、冯亦代等是这儿的常客;周恩来也去过。住在碧庐的文艺家,都很有个性,自由散漫,懒散得很。音乐家盛家伦是代表,晚上不睡,早上不起,爱睡懒觉,大家笑话他“只吃不拉”。“二流子”这个词是1943年从延安传过来的,大家认为新鲜好玩又贴切,就互相称呼“二流子”。一次,郭沫若来玩,听到“二流子”这个称呼,觉得很有趣,说:“我看这碧庐就叫‘二流堂’吧!”还要给题匾,只是没找到宣纸,没写成。不过,“二流堂”的外号就这样叫响、传开了。

△唐瑜

吕恩说:“阿朗(唐瑜的外号)是孟尝君。”唐瑜患胃病,他的胞兄从仰光寄来营养品,他把一半分给大家,留下一半收在床底下,嘴馋的盛家伦问吕恩想不想吃点好吃的,吕恩说当然想,他就把吕恩带到唐瑜的房间,叫吕恩趴在地板上找。吕恩低头一看,床底下堆着一摞罐头、奶粉,不禁大笑。盛家伦说不管它,咱们俩先解解馋,说着拱进床底下拿出一听奶粉,抓起一把就塞进嘴里,还给吕恩泡了一杯。偷吃的秘密被传开后,大家送给盛家伦一个诨号:“大食国王”。

那个时代的友谊,在现在人的眼里看来,实在有点不可思议。

△吕恩在“二流堂”旧址

唐瑜并不是吃穿不愁的大财主,吕恩说,他为了大家还卖过车。某天,唐瑜与吴祖光回家时,对面飞来辆小轿车,他俩躲到路旁,那车直驰过去,溅了唐瑜一身泥。唐瑜望着那辆车,狠狠地骂了句“他妈的!”又对吴祖光说:“那车本就是我的,还有一把钥匙在我兜里呢。”他刚把车子卖掉。

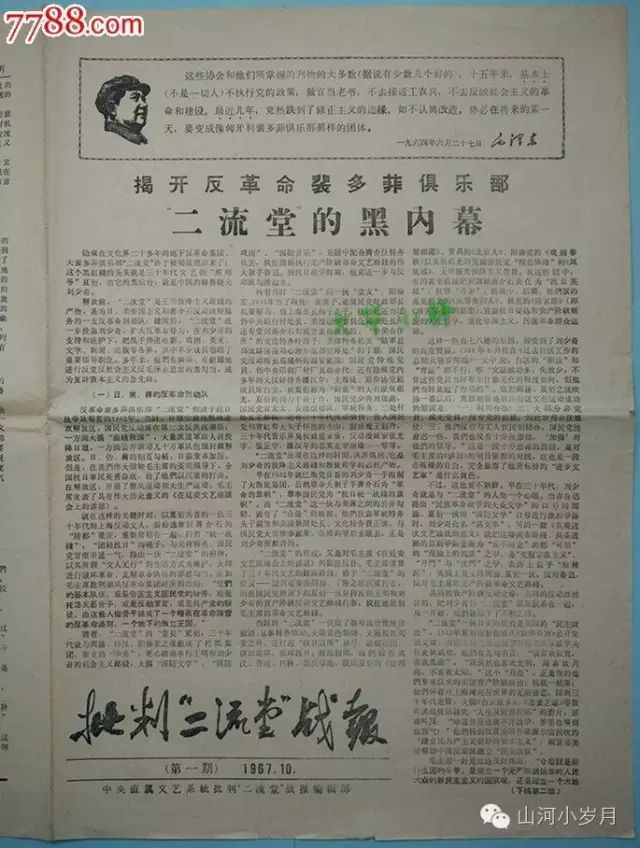

“二流堂”后来被当作“反革命裴多菲俱乐部”遭到批判,吴祖光、丁聪、苗子等一大批“二流堂”人士被送到北大荒劳改,被批判、审查的“堂友”达百人之多。其中最倒霉的当属堂主唐瑜。唐瑜那时候在电影局工作,单位为审查他成立专案组,后来因为江青插手升级为“中央专案组”。先后抄了七次家,要唐瑜交出“二流堂”花名册,还有和国民党联系的电台。唐瑜幽默地用薄的航空信纸复印若干份,留下一段空白,以便应付四面八方的外调者,根据不同部门的要求,补写几句,写上年月日。交代不出新问题,只有皮肉受苦了,一个光头造反派,一次打他十几个耳光,以致他耳聋至今。“我真没想到,后来还有人要自称自己是‘二流堂’的,他要真的是,‘文革’里还没被打够啊!”(不要问我这个人是谁。)

△孔夫子旧书网上找来的旧报纸

这样聊了好多次,我开始犹豫,是不是应该唐突问问吴祖光的事。有次终于忍不住,敲敲边鼓,她居然笑了:“小朋友,别怕嘛,事实就是事实。”

△吴祖光

1938年,吕恩在上国立剧专,吴祖光是学校的国语老师,那时候吴祖光的《凤凰城》非常出名,女学生们都对他仰慕。吴祖光很喜欢吕恩,这种喜欢他并不隐藏,所以有一次他请客,就叫吕恩也去。她问:“吴先生,你怎么也请我?”吴祖光回答:“因为我喜欢你呀!”

吴祖光和吕恩在上海结婚了,婚礼由冯亦代、丁聪操办,证婚人则是夏衍和叶圣陶。但婚后,他们发现两个人的生活习惯很不一样:吴祖光喜欢听京剧、吃面食,好静;吕恩喜欢跳舞、吃米饭,好动。有一次,吴祖光拖着吕恩去听戏,那天的戏码很好,是麒麟童(周信芳)的,吕恩却在开戏之后不久就呼呼大睡,气得吴祖光说是在对牛弹琴。但同样的,吕恩和赵丹、唐纳跳舞,吴祖光只能站在一边做电灯泡。何况,他们的生活作息时间很不一样,吕恩晚上拍戏回来,吴祖光已经睡下;早上一睁眼,吴祖光已经去上班,他们用留纸条的方式沟通,像普通的室友。吕恩也不喜欢别人叫她“吴太太”,她听不惯,她喜欢人家叫她吕恩。她叫吴祖光就是吴祖光,从不叫祖光。

1949年,吕恩在香港拍《虾球传》,她敏感地觉得两人的关系已经淡漠了,既然这样,不如分手,“我们是友好分手的,没吵架”。在吴祖光之前,吕恩有过一段短暂的婚姻,和音乐家张定和。张定和有四个著名的姐妹,张元和、张兆和、张允和和张充和。张允和的丈夫语言学家周有光回忆起吕恩和张定和的婚姻,说两个人在一起的时候太年轻,所以总是吵架,很快就分了手,“但吕恩和我们还是很要好,经常来往”。

△吕恩和胡业祥,图片由他们的儿子胡其鸣先生友情提供

吕恩和吴祖光是和平分手的,那时候她的收入比吴祖光好,所以他们把房子抵押掉之后所得的钱,吕恩全给了吴祖光。吕恩考虑到吴祖光当导演,将来拍戏采景要用照相机,还买了一部莱卡照相机送他作纪念。那部莱卡照相机在当时绝对是一件稀罕的奢侈品,因为可以买辆小汽车!但后来吴祖光与新凤霞结婚,吴祖光把相机卖了,在欧美同学会大办婚礼。吕恩知道了后心里有点不舒服,就和郁风抱怨。郁风开导她说:“送给他的东西就是他的了,他爱怎么着就怎么着。”吕恩说:“郁风说得很对,我这么想着,也就不生气了。”

△吴祖光和新凤霞

后来,吕恩认识了空军飞行员胡业祥,他是胡蝶的堂弟。胡业祥是中美混合大队飞虎队的成员,我曾经听胡其鸣先生讲他父亲的战斗经历,第一次参加战斗去轰炸日军阵地,就遇到日军的高射炮,他执行完任务回到鸡场,发现“螺旋桨上都是草,机身上有24个弹孔”。吕恩和胡业祥的兴趣爱好非常相投,两人相伴终身。

她和吴祖光也继续来往,吴祖光打算娶新凤霞,还专门问过吕恩,吕恩对他说,她觉得他俩很合适,并且提醒吴祖光,要是打算和新凤霞结婚,他们俩最好就别再来往了,这样“对新凤霞不好”。

△吕恩和胡业祥,图片由他们的儿子胡其鸣先生友情提供

这一别便是半个世纪,一直到唐瑜88岁生日,“二流堂”的幸存者们在北京的“夜上海”聚会为唐祝寿。这是吴祖光最后一次参加老朋友晤聚。吴祖光和吕恩同席,吴祖光埋头吃菜,一言不发。可是吃完饭,唐瑜的夫人李德秀悄悄地来找吕恩:“吴祖光要和你照张相。”

吕恩先是一愣,随后便很坦然,那时候吴祖光已经有些老年痴呆了,但他依旧紧紧拉着吕恩的手,和她照了最后一张相。

2012年8月15日,她走了,终年91岁,没有受病痛之苦,是身体机能衰竭了过去的,没有设灵堂,也没有举行追悼会和遗体告别仪式,很像她的作风。我始终留着那个ID号,有时候也去留言,我还是觉得,和她的交往,很梦幻。