岩井俊二的《情书》,女主角藤井树收到来信之后捧着宝丽来经典的SX-70在旧时的学校里奔跑,印着记忆的相片从出片口一点一点地吐出来。

躺着也身姿妩媚的王菲在《重庆森林》中梁朝伟的公寓里自拍。

经典爱情电影《绿卡》,打算假结婚的两个年轻人在纽约公寓天台用宝丽来拍摄了从雪山到海边再到婚礼的恋爱全过程,结果原本作假的相册却让他们真正地相爱了。情节简单,但他们的笑却很戳人呐。

也有《后会无期》这个毋庸置疑穿帮了的镜头——这个型号的宝丽来快门不在上面,这个姿势完成不了自拍。

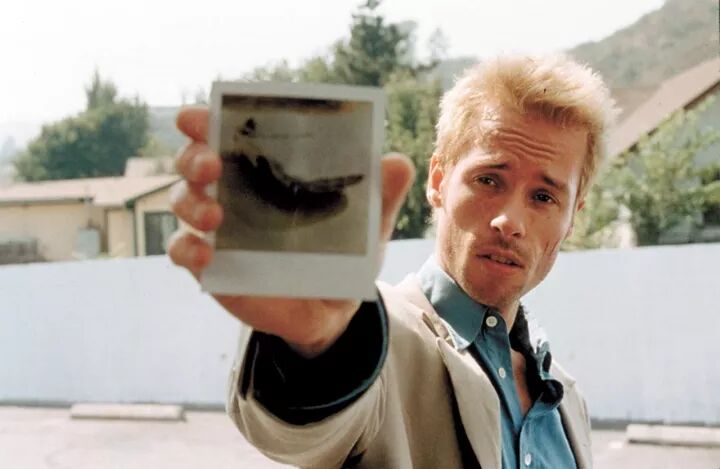

我最喜欢的,鬼才导演诺兰的处女作《记忆碎片》,相机是男主人公的救命物之一,失忆的男主人公只能凭借文身、纸条、宝丽来快照等零碎的小东西,保存记忆,收集线索,展开艰难的调查。

说“复古物件”,是因为这个发明了“一次成像”技术,并在上世纪七八十年代广受追捧、销量上亿的相机品牌,在巨额债务缠身和数码相机迅猛发展的双重打击下,不得不在2001年的今天申请破产保护。

2005年被收购,2008年再次破产,并全面停产相纸,那一刻意味着,两亿台相机成为了“复古”的存在。

电影导演们偏爱宝丽来,大概也是光影对光影的惺惺相惜吧。

宝丽来的即时成像系统来源于一句无忌童言。1943年,创始人兰德博士的女儿在一次郊游中埋怨道:“爸爸,为什么我不能马上看到你给我拍的照片呢?”

宝丽来创始人兰德博士

宝丽来创始人兰德博士

这个兰德博士,也是苹果公司创始人乔布斯的偶像,后者将他视为创意家,两个人一样都不喜欢做市场调研。兰德觉得,每个伟大的创意都诞生在一个未曾准备好迎接它的世界。

从诞生之日起,宝丽来就准备好“闯进一个尚未准备好的世界”。它就像人们笑脸的收割机,生活照不必再送进专业暗房经过长时间的洗冲,一按下便看得到丰盛的世界——这无疑也成为战后向往美好、活力态度的象征,甚至是美式生活的标签。

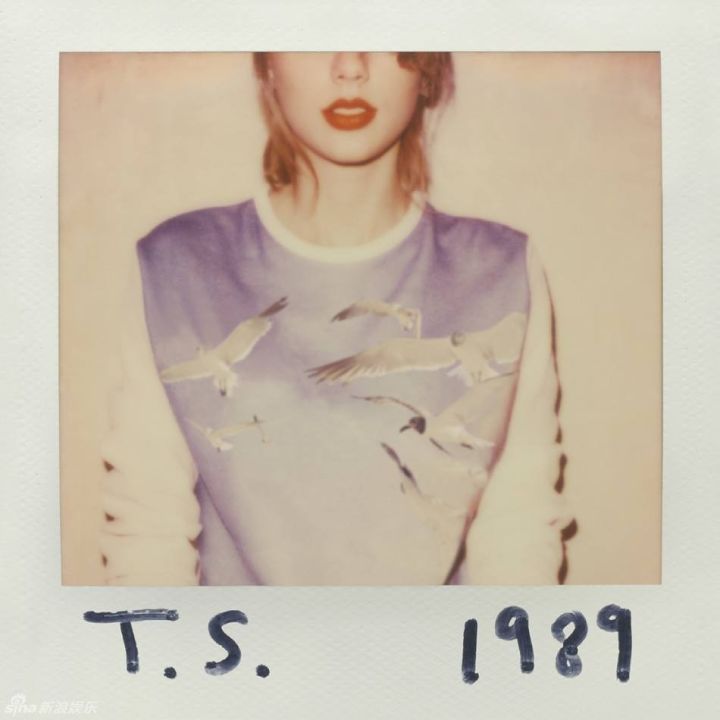

在八十年代的欧美,宝丽来几乎被摆在了每个家庭的柜子上。霉霉《1989》的专辑封面,也是宝丽来风格。

时至今日,宝丽来的使命不再是风驰电掣的锐意进取。数码相机的风靡之于宝丽来,大概也是一个它未准备好的世界。如今当我们谈论宝丽来,更多的是在说它影影绰绰的质感、偶得的褪色。

宝丽来相机从按动快门到显影成像需要大约60秒,在这段时间内,外界的光影、温度等因素对成像都发挥着影响,可以说每一张照片都是孤本。因而每一次按下快门都显得珍贵而独特。

按下红色快门的触感、真切的“咔嚓”一声、等待相纸“滋”地一声吐出来、缓慢地成像的时间。

这些确凿的声色,更能让我们感受到所谓“逝去”确实是值得怀念的。

想要“马上看到你给我拍的照片”早已不是什么难事,但真正的“即拍即得”却仍是宝丽来的专利——如果我们认定,“得”是要在当下握在手心的。

相纸显影是一个不易叫人忽略的完整过程。打开时的惊喜,浅影出现时的紧张,最终完整后的欣然。

图/视觉中国

无论是那张宝丽来相纸,还是相纸里的那个人,以及被那人一同带走的时间,甚至有一天,是宝丽来自己,都成为不容复刻的记忆。但宝丽来至少给我们一种相处的模式,那个等待显像的共同期待的过程。

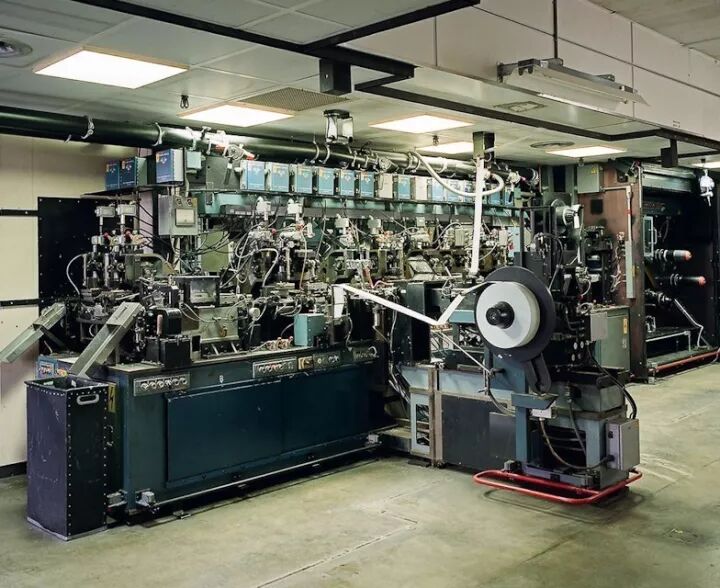

2009年,一位曾在宝丽来工厂工作的卡帕斯博士做出了一个几乎毫无商业考虑的举动:收购宝丽来的生产线及其剩下的50万盒胶卷,为人们手中的那些宝丽来相机继续提供相纸。而这个听上去不可能完成的项目就叫作The Impossible Project。

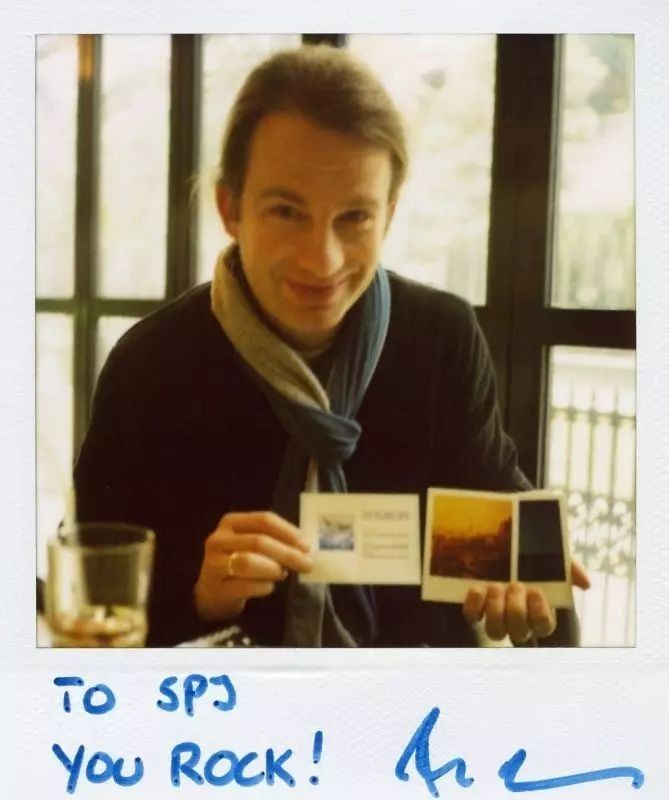

卡帕斯博士与The Impossible Project工厂

The Impossible Project却也把宝丽来的生命延续到了今天。而好消息是,如今的宝丽来已经开始重建品牌,这家公司的艺术总监说:

通过一张照片可以窥见一个盛夏,一首歌,一段感情。

这就是宝丽来的魔力。

唉,写过那么多软文,每次都生无可恋,要是有天宝丽来找我合作,那该多好。