文 | 贾选凝

《一一》落画前的最后一晚,朋友赶去看,撞上百年一遇全台湾大跳电。胶片放映不像数位那样断电就咔嚓一闪戛然而止,而是能听到放映机发出“嗯……”一阵滚水鸣笛似的响声,这动静跟着黑下来的银幕画面一路滑下来,直到放映厅整个暗掉。然后工作人员马上推开门,从边角带进一束光:“不好意思,我们跳电。”

也没间隔多久,半分钟而已,银幕复又亮了,继续跳电前的剧情:胖子照例在公寓楼下等婷婷,婷婷没好气地表示自己不会再帮他转交信给莉莉,但胖子从后面追上去说“婷婷,这是给你的。”

朋友讲述这场跳电乌龙时,我在走神,心想的是,如果当时坐在放映厅内的是我,那半分钟黑暗里一定在思忖这是个巨大隐喻,如果电影就停在这,如果胖子那天并没等到婷婷把信递给她,或许最后就不必去死。

但朋友不会东想西想,许多像他这样的台湾人都是第一次看《一一》,全因这电影问世17年总算在台湾首度公映,甚至此前连DVD都没发行过台版。我不好意思跟他讲自己对剧情超乎寻常的熟悉程度源于大学上视听语言专业课的教材就是《一一》,当时看得精细又枯燥,DVD一个镜头一个镜头慢放,到头来没褪过色的视觉记忆也只剩圆山大饭店那标志性的漆红。

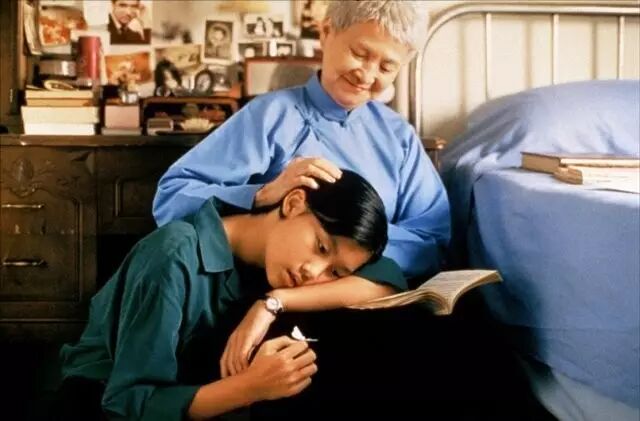

▲《一一》剧照

一些年过去,我才懂《一一》的力量,那种懂,和大学时看到胖子对婷婷说“我们在电影里得到的生活经验,至少是我们自己生活经验的双倍就够了”的字字珠玑完全不同。就像当时看到杨德昌离世的消息惋惜难过之余并没多少怅然若失。年轻时,大家总是一提侯孝贤就两眼放光,仿佛整个台湾新电影的光芒与灵魂都在他一身,爱侯导就等于爱台湾电影。

杨导过世时的我,大概就处于那个阶段,尽管剧作滴水不漏的《麻将》在课上被用来作为范本要我们交故事梗概作业,却幼稚认定,杨导拍了七又四分之一部电影,都在谈都会里的偶然,哪有悲情城市好男好女历史命运浑厚的怆然。侯导的电影,在当时对台湾史极无知的我看来那么“重”,而与之相对,杨导就显得“轻”。

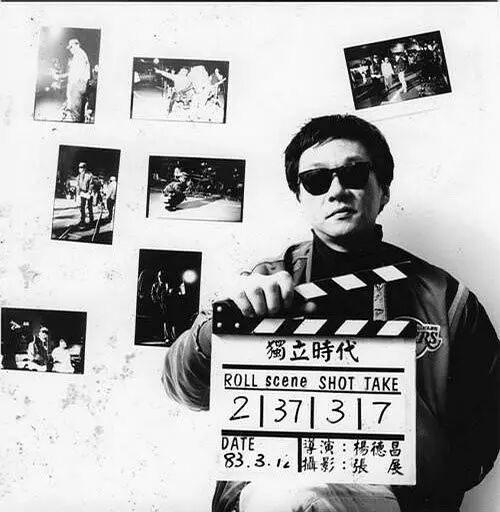

▲杨德昌

这种看法后来让我羞愧不已,尤其住在台北之后,更懂得杨导的创作序列,就是一部台北的都市演进史。他对这座城市命运流转的大历史感的驾驭力无可替代。

我也当然懂得了为什么吴念真、朱天文的台湾在年轻时会更击中我,那是更“台湾本能”更直觉感性的书写,和杨德昌西方式的理性精密注重结构完全是两套创作系统——当然没有高低之说,只是前者行云流水情绪叠加的叙事呈现了历史本身,后者复杂又高效的戏剧结构则揭示了历史的“变迁”。从解严前到解严后到世纪之交,你看杨导的电影等于看到台北四十多年里的前世今生,而且他把这种抽象的“变化”呈现得很实——人人都知台湾70年代经济起飞,台北作为一个大都市,如何去面对这种飞跃巨变?重点是生活在台北的人,如何在这种变迁中自处?谁都会讲“都市化现代化历程改变了人们的精神状态”,但要写一篇扎实的论文去谈就很难。而杨德昌的电影,正是一谈再谈、结构严谨的影像论文。

当年放弃了入读哈佛建筑研究所的杨导,把精于营造“结构”的天分放进了电影。他认为建筑可以完美地平衡科技与人性,而他的电影也完美地平衡了技艺与情感。所以他的创作不是靠叠加直觉和情愫完成,而是建立一个复杂精细的叙事架构,而咬合的理性齿轮一旦转起来,感性的密码就能被观众察觉。事实上,我开始读社会科学后变得更喜欢杨导,社科研究人类世界的结构如何运转,而建筑则把握结构,所以看到他透过驾驭结构运转出那么强的戏剧张力时才更懂得那有多不易。

曾拿《一一》给我们当教材的老师说:“《一一》是一架大钟,内部零件运转不止,外面安静给着节拍。”滴答滴答,结尾洋洋用童稚的声音说“我也老了”,节拍停下,怅然无话。

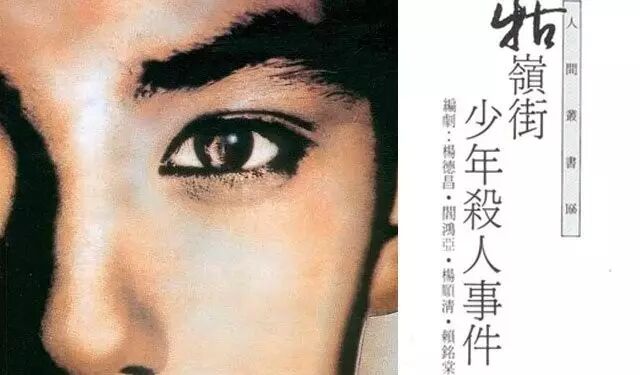

也当然,太年轻时最喜欢的杨导电影不会是《一一》,而是《牯岭街少年杀人事件》。其实《牯》是杨德昌少数卖座的作品,更是他创作的一道分水岭。解严前的那个台北,拉开了台湾新电影的黄金时代,经济起飞现代化带来的个人困境透过移民梦、信任危机、对都市超现实的冷眼旁观来展现。然后《牯》横空出世,堪称塑造台北的史诗之作,杨导说过其实台北当时状况很独特,与南部沟通并不多。白色恐怖年代的记录自不必提,这同样也是他以美军电台摇滚乐为底色的“童年往事”。

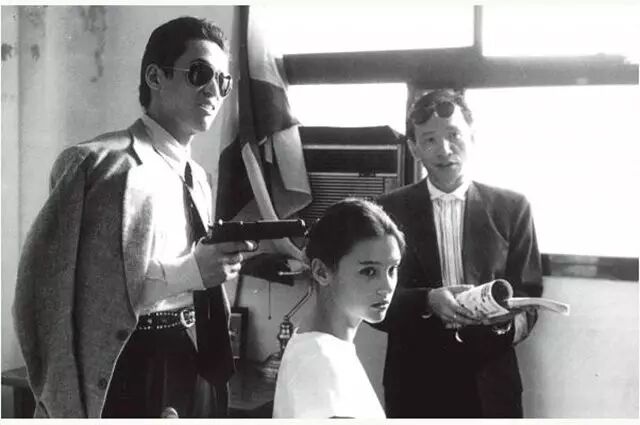

而解严后,《独立时代》和《麻将》的风格都更现代,杨导内心对世代有所延续的冀望,在台湾电影发行跌到谷底之际都卖座不佳。而电影之外的现实世界,1990年代台湾人财富与自信心同时爆棚,经济形势大好带来的唯物质论与娱乐至上,迷失的群像里依稀能辨认出大陆高速开放后的影子。《麻将》里的红鱼说:“人不知道他们要什么,所以你要告诉他们。”

▲《麻将》剧照

拍《一一》时,杨德昌去日本取景因他觉得日本就像他小时候的台北,能照见台北的历史发展轨迹,而当我们今天重新去看他的创作历程时,也觉得毫不陌生,完全是内地正在重复的轨迹——不是重走一遍而是连走带跑,成倍快进的现代化进程,带来生活中成倍的出走与回归。

杨导在《独立时代》的拍摄幕后里说:“我们如果能很仔细地活着……能每天很仔细地生活的话,我们从我们自己的感情生活里面,就可以发现台湾的前途、我们未来的可能性是什么……”他认为如果能掌握自己的感情生活,也就能掌握自己的前途。因为其中挣扎是一模一样的:当下如何自处?未来如何面对?同个空间中各种感情的焦灼,融通为《一一》整个家庭的困顿,进而是整个台北的处境。

▲《独立时代》海报

杨导逝世十年,台湾再无导演具有他对都市生态的结构能力,所以再没人能把台北物语拍得厚实。中产阶级是最具代表性的都市人群,他们照旧过得不快乐,但却少有作品能切中痛点,去面对和讲述这种人群的困境。关于台北的作品自然不少,但不是话不投机把大都市变成扩大版的个人情感小剧场,就是叠加种种状态却始终无法真正进入“资本主义都市”意义上的台北内核。

有时我会想,如果杨导还在世,他要用怎样的结构去形塑一个历经过度发达从而开始变得越来越像日本——他童年记忆里的那个台北——的台北?他仍会用感情生活去搭建台北这幢旧屋吗?他仍不会放弃和年轻世代对话以期世代延续吗?还是他在《一一》之后就真的相信“人生已老”、台北也已老了?

只是他离开得越久,我越感到他名字的重。

Dreams of love and hope shall never die. 这是杨德昌导演的墓志铭,某种意义上,也是他留给我们最重要的事。

题图为《一一》剧照

(本文原标题:《为什么杨德昌逝世十年,我们仍要谈他?》)

【作者简介】

贾选凝 | 腾讯·大家专栏作者,台大政治系博士生,任职香港媒体多年,文化评论与跨界研究作者。