如何评价电影《海边的曼彻斯特》?

(最近国内快上映,特别来补个剧透预警)

Manchester-by-the-Sea

这波士顿以北的靠海小镇全名就叫做「海边的曼彻斯特」。

三月和朋友路过间咖啡馆在放映这片子,机缘巧合看了这部新晋奥斯卡片,大概是我今年为止最爱的一部电影。(并且不是因为里面出现了凯尔特人的比赛=_=)

这片子真实,真实到可以从每个节点去延伸出更详尽的故事, 很多秘而不宣的细节略思考后更觉这故事合理。它慢慢沥干关于救赎的期冀,像一场漫长的感情马拉松(emotional marathon),再恶狠狠地告诉你有别 drama 套路的呈现方式:这不是叔侄扶持走出阴影的故事,有些错误无法弥补,有些失去永远无法得偿,我们对爱人说的狠话没有办法收回,隐约看见的光亮只有一瞬。这个男人余生每一秒都在死亡。

除去剧情和叙事,谈谈这部电影一些于细微处品寰宇的地方。

1. 爱尔兰人与酗酒

Lee 嗜酒,他和朋友出海喝酒,在家里地下室喝酒,一个人守着壁炉看孩子时还在喝啤酒。而为那场大火买单的正是 drinking problem,这个人祸的设定很考究,因为这一家人其实是爱尔兰移民后裔。这点虽然没明说,但稍微有点文化嗅觉就能发现很多细节都有这隐喻。

首先,美国东北部是欧洲首批移民的登陆地,不管是 Manchester-by-the-sea 这海边小城,还是 Lee 执意要回的 Boston,都有全美最多的爱尔兰移民和非常浓厚的凯尔特民族元素。

(所以波士顿的 NBA 球队叫作凯尔特人 Boston Celtics,电影里出现两次 Lee 看凯尔特人比赛。 后来看到这片 idea 来自制片人马特达蒙,他是麻省人,又是凯尔特人死忠,大概是灵感之一吧会想讲个爱尔兰移民后裔的故事)

由此,影片里不停提到的这两个城市其实在强调他们的身份符号,这个故事只有发生在 Boston 以北,这个常年冰封的地方才足够厚重。

Patrick 这名字很重要,因为爱尔兰主神 St. Patrick是为这个国家带去救赎与重生的传教士。每年的圣帕特里克节,大家穿三叶草色的绿衣致敬他。刚好,火灾那晚 Lee 也穿着非常爱尔兰标志的绿衣,衣服上 Pratty's 是一家酒吧的名字:drinking problem 与爱尔兰式原罪。

You made a horrible mistake, but that was it.

爱尔兰人调侃自己爱喝酒的习性还有个有趣的传说,乔伊斯天书《芬尼根守灵夜》标题引用的神话故事正是爱尔兰人醉酒而死却因在坟头浇了瓶酒复活过来的故事。

所以,如果那场火灾真要归咎,法律和情理似乎都无法理直气壮地将 Lee 视为罪人。不开暖气是为了让鼻子干头痛的妻子睡得更好,而给壁炉生火是发现孩子们太冷,甚至出门买啤酒前还加了柴火想让屋里的孩子们暖一点。防火板这个荒诞契因就是人生最真实的意外。

还有就是宗教,爱尔兰人信仰天主教,而英格兰和大多数美国人信仰的是新教。这点在 Patrick 与母亲和神棍继父吃过饭之后,车里与 Lee 的对话里有提到,他们是Catholics 而非 Protestants。天主教有着远比新教严苛的教义,他们不许离婚堕胎与婚前性行为,这家人没像最虔诚的教徒一样遵守教条,甚至犯下了大多数罪行,而宗教上的道德破产也正是不可救赎的一种体现。

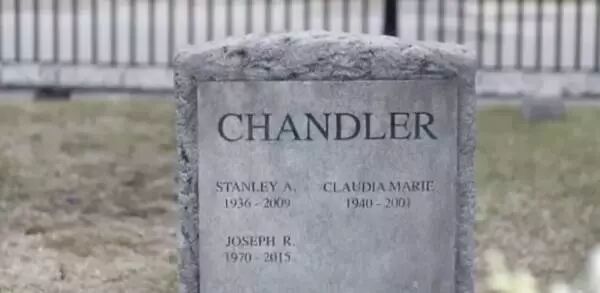

Manchester by the sea/ Boston/ Irish Culture, 这三个看似不相关的设定其实互为因果:这家人是美国东北部早期的爱尔兰移民后裔,他们的祖先来到美国海边的曼彻斯特安营成为最普通的工人阶级之一。Patrick 执意要留下的那艘船,上面印着 Lee 和 Joe 母亲名字 Claudia Marie(后出现在墓碑上),不仅代表他们对已逝母亲的怀念,还隐喻「Motherland」,他们的根不在美国,也不在早已陌生的爱尔兰,这艘船才是他们的母系和根,这也是为什么 Patrick 对船有着无比的执念。

当年他们逃离爱尔兰那块荒地,驾船航行来到美国大陆扎根,失掉了天主教徒身份,但之后的故事却不如初到这块不同于贫瘠的故土的大陆时一般充满希望。

且海边的曼彻斯特这小镇只住了五千多人,人人都能喊出对方的名字,所以他才想要逃离,因为过去在这里无所遁形。

所以这片子考虑地非常细致,片名也并不是随便一个地名,如果换成「California by the sea」而不是这个爱尔兰后裔聚居的 Boston 和常年冰封的海边小镇,故事就失了意味。

2. 无伏笔可寻的真实

马克吐温的一句话成为我衡量很多剧情片真实程度的考量之一:

Truth is stranger than fiction, but it is because Fiction is obliged to stick to possibilities; Truth isn't

现实永远比戏剧更加荒诞,因为它的突如其来根本无迹可寻。

再狡猾创作者也无法比过生活这个诡谲的写手。所以 Kenneth Lonergan 干脆放弃戏剧化呈现,转向复刻了最乏味的生活:

--Lee 让被妻子赶走的朋友回家路上抬头看 Jupiter;

-- 那场毫无前兆的大火;

-- 停车后突然找不到的车子;

-- 父亲死的当晚 Patrick 与同学谈起的 star trek;

--Patrick 面对冰箱里冰冻的食物莫名的精神崩溃;

-- 一直压抑的 Lee 在几杯啤酒后突然爆发的情绪...

生活的荒诞,人的怪癖与愚昧,惯有的自欺欺人,常常无果而止与心魔的抗争,这些元素在电影里表现得太过逼真。

Lonergan 真的是个非常善于塑造真实感的导演。海边的曼彻斯特,虽然在剪辑和叙事上用了技巧,但整个还是呈现出无比贴近生活的真实感。所有对话,细节设置,背景或是最不起眼的人物都有复杂的道德性。

人与人的对话交互非常不像电影语言,而更像伪纪录片式真实的对话,比如很多不看字幕根本无法听清楚的叔侄俩的抢白与争论,不带强调性的对白,没有刻意煽情或者确保让观众感受到的情绪,这片子是与「drama」完全对立的表达方式,平淡,细致。

这一点非常有趣,电影的感动往往来自其戏剧元素,通常触动我们的点也是我们内心知道最不真实,最「dramatic」的地方。然而这部片子完全相反,它看似零散琐碎,但每一个感动的点却是真实无比,毫无戏剧感的。

-- 医院走廊里寻常对话;

-- 与律师程序性的会议;

--Lee 与 Patrick 女朋友的母亲在楼下尴尬的对白;

-- 最后在海上摇曳的小船与叔侄俩垂钓的背影。

这些情节如果用文字表达绝对是生硬的流水账,寡淡且毫无戏剧感;但电影里它们却硬生生展示着这个人的挣扎和绝望。

写这段话时我在想,或许电影另一维度真的可以诚实,严谨,不带修饰与戏剧化地去讲一个好故事。

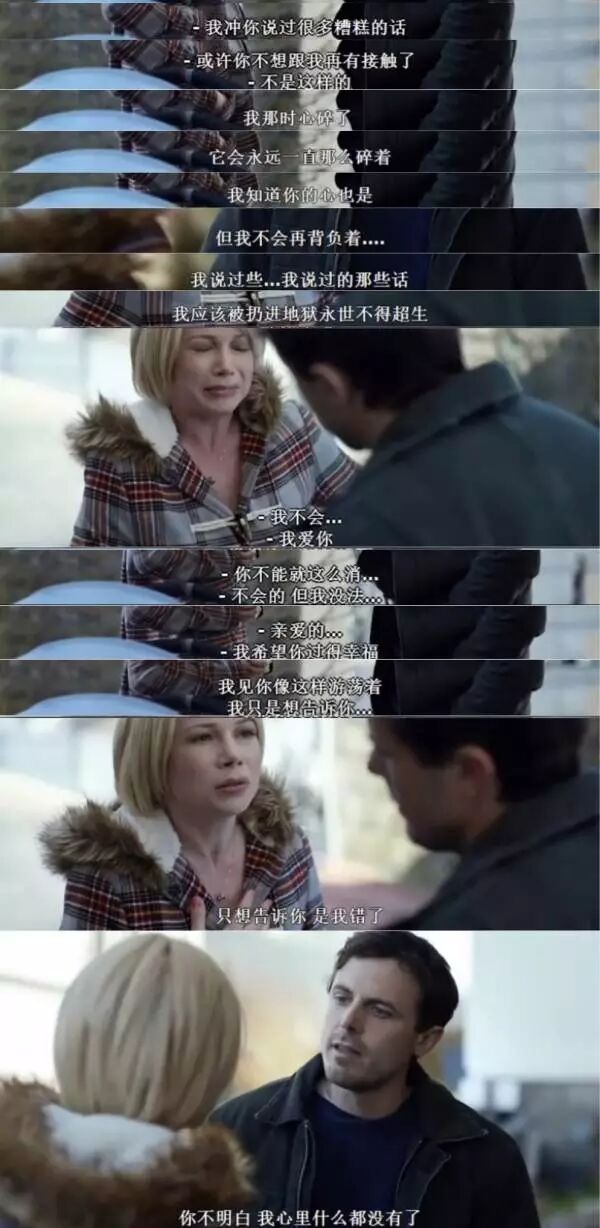

3. Randi

Lee 的妻子 Randi 也是这片子刻画地非常不落俗的一个人物,导演没把观众当傻子去呈现一些多余的剧情,Randi 这个或隐或显的角色变化得非常真实。

Randi 原本是个不甚温柔,甚至有些凶悍的女人,她可以半夜对着 Lee 一群朋友连蹦十几个 fwords 把他们骂走,平时和 lee 打闹过日子也绝对称不上是个好脾气的妻子。

但火灾之后电影并没有如期演出她的绝望和狂怒,而是直接跳过这段,再见面是哥哥的葬礼,此时的她蜕变得温和,沉默地绝望着,被往事折磨但也试着向前看。直到她推着婴儿车和 Lee 再遇见,是本片无比震撼的一幕。

电影画面语言,多明显的分界线,面对彼此却像两个世界的人。Randi 泣不成声地说着她多后悔当初对 Lee 说的那些恶毒的话,说她知道彼此的心都碎了,说她不希望看着他再游荡,说…她爱他。

而 Lee 颤抖着不成语言。

毫不夸张,这幕震得我颅内嗡嗡作响。

之前看一集康熙,小 s 与黄子佼多年后和解,小 s 也是泣不成声地说她很后悔年轻时候对对方说的许多不好的话,黄子佼笑得得体却略显勉强。其实有底气哭泣宣称自己痛苦的人,还好。真正日夜煎熬的那个,不会用眼泪给情绪找到出口,他不愿意用任何方式宣泄,也不愿意放过自己。

后来和朋友说起两人面对面这幕构图,她笑称这根本是 「我站在你左侧却像隔着银河」

略一想点开了好久没听过的《你不是真正的快乐》

「你静静忍着,紧紧把昨天在拳心握着」

「你再也不会梦或痛或心动了」

「而回忆越是甜…越是在手心留下密密麻麻深深浅浅的刀割」

「当生存是规则,不是你的选择」

「你的伤从不肯完全的愈合」

「我站在你左侧,却像隔着银河」

「为什么失去了 还要被惩罚呢」

能不能就让悲伤全部结束在此刻,重新开始活着

—— I can’t beat it.

海边的曼彻斯特,有个彻骨失去,还被自己永远惩罚着的人。