如果国学研究界要搞一场奇葩大会,估计王国维是奇葩之王最有力的竞争者之一。

他打扮怪。虽然学贯中西,国学学问有精深造诣,但是单从外貌上打量去,你会以为遇到了旧私塾里两耳不闻窗外事的陈腐先生。在清华教书的时候,他戴白棉布瓜皮小帽,穿大袍,勒着粗布腰带,走在最为开放的清华园里,也实在显得格格不入。

王国维

他去清华教书的原因倒是和打扮相配。胡适去请他时,溥仪下了一道圣旨,他才欣然前往。

在这之前,他也呆过北大,凭着自己的硬实力出入校园。要知道,新风一起,北大学生最好给人剪辫子,咔嚓一声,多少旧思想旧坚持都烟消云散,谁也无法逆时代而行。

可王国维例外。他顶着一头长辫子,踽踽而行,成了北大另一道风景。“既然当初要留,现在为何要剪?”一生只和学问打交道的老先生不明白,哪样事情不值得有始有终?

你看,学问没到,留辫子是愚忠;学问到了,留辫子就叫气节。

即便在北大做了很多教授的工作,王国维也不收200大洋一个月的工资。伯夷叔齐尚且不食周粟,我治学老王如何能要你民国的俸禄?蔡元培知道他的脾性,管他叫“通讯导师”,他差顾颉刚坐上北京到上海的车,专程送去200大洋的“邮票费”。

这会儿,大师笑纳了,还是你们蔡校长明理,懂我。

场外观众可不管他留没留辫子,漂亮的立论才是以理服人的关键。谈起做学问,王国维从来就没有在怕的,他51年的心血尽凝聚于此。无怪乎对方辩友鲁迅一辈子站在旧思想的对面,却也对他的学问推崇备至:“要谈国学,他才可以算一个研究国学的人物。”

放到今天,王国维的很多观点仍然让人细思极赞。他老人家若仍然活着,执国学研究的牛耳,估计今天清华北大的本科学生都不必再为写论文绞尽脑汁。“以你们这样的年龄,应该多读书,少写文章,即使写了,也不必发表。”

想想,淘宝代写论文的学长学姐,大概只能另谋生计。打印店也可以少生产几页空洞无物的摘抄笔记。

那些个观点,放到王国维的眼中,估计连“成大事业、大学问”的第一境界都尚未达到。他可不止是说说而已。教育、哲学、文学、戏曲、美学、史学、古文学,王国维一生研究的领域,单拿出哪一项,都可以供后人研究很久。

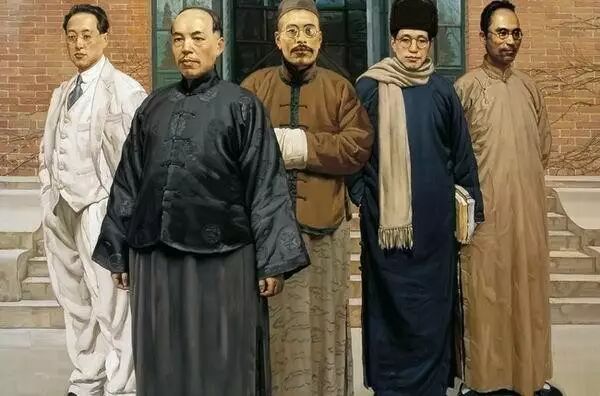

陈丹青绘《清华国学院》,从左向右依次为:赵元任、梁启超、王国维、陈寅恪、吴宓。

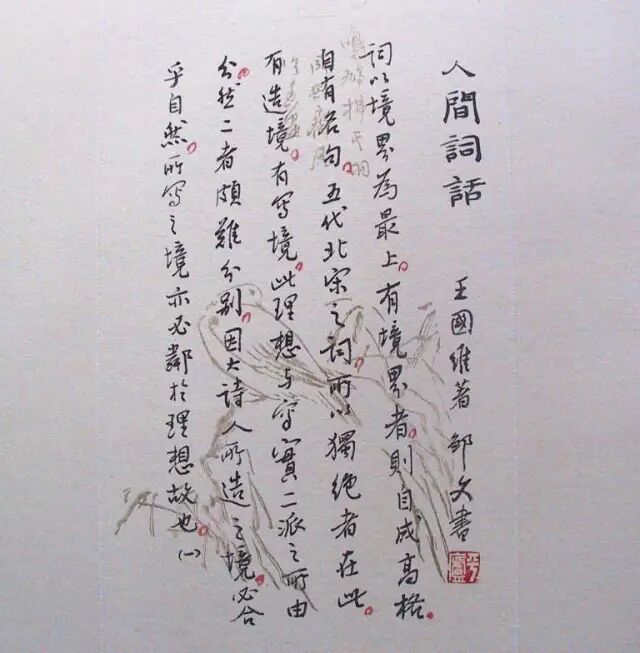

比如读诗。读诗不难,读诗而常有新意,能把自己赋予的新意解释得比作者本意还通的,莫过于王国维的《人间词话》。

“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”,晏殊只不过是孤寂愁苦,经他解释,成了做学问不畏孤独;

“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”,柳永不过是写写思念,却被王国维看出了顽强拼搏、百折不挠范儿;

至于“众里寻他千百度,蓦然回首,那人正在灯火阑珊处”,本是辛弃疾简单的寻人忽得,却被王国维升华出了人生至境:山重水复、柳暗花明,终有所得。论高度,论格局,辩手王国维完胜。

王国维不会被他不信仰的论点说服。一个学者最重要的独立精神、自由思想,在他的身上发挥到了极致。自沉颐和园鱼藻轩之后,王国维用他的固执给人生画上了短促的句号。

思想而不自由,毋宁死耳。

|