古有宣德炉,

今有巧生炉。

铜炉匠

又有人拿着铜炉上门,

找陈巧生鉴定真假。

来人有些奇怪,

先悄悄将陈巧生媳妇叫到一旁:

“只要你让陈师傅说这东西是老的,

我就给你五万块佣金。”

陈巧生媳妇变了脸:

“那你不用给我钱,

只要东西是老的,

他会讲真话。”

果然,

陈巧生拿着铜炉仔细端详一阵,

又找来放大镜观察底部图腾,

“这是老的”,

还没等到来人欣喜,

他又补了一句“这是我20年前的作品。”

来人气得直呼:

“不上路子啊,

多好的生意,

动动嘴皮子的事,

居然5万块都不要。”

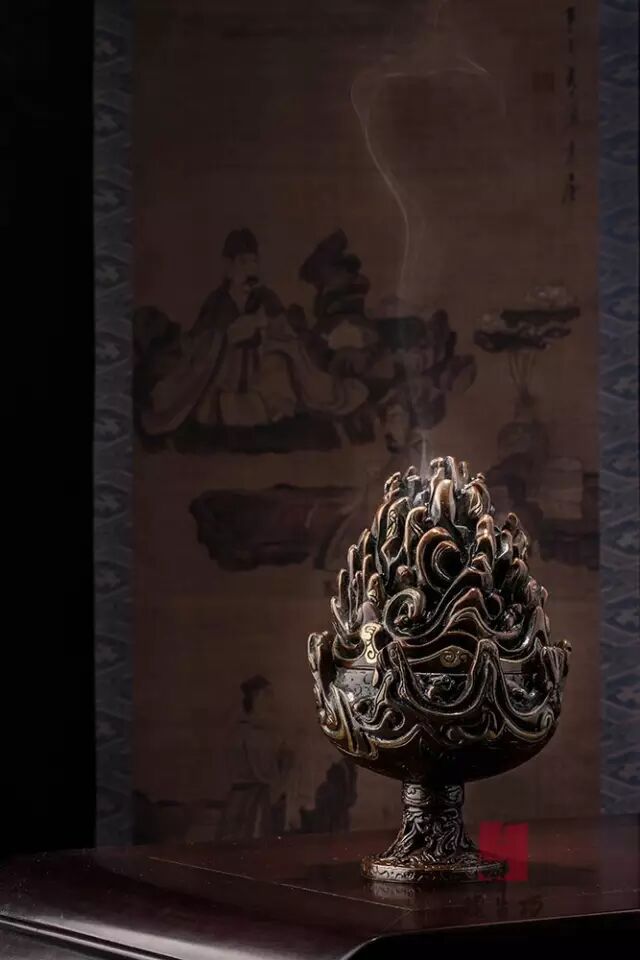

明窗延静书,

默坐消尘缘;

炉烟袅孤碧,

云缕霏数千。

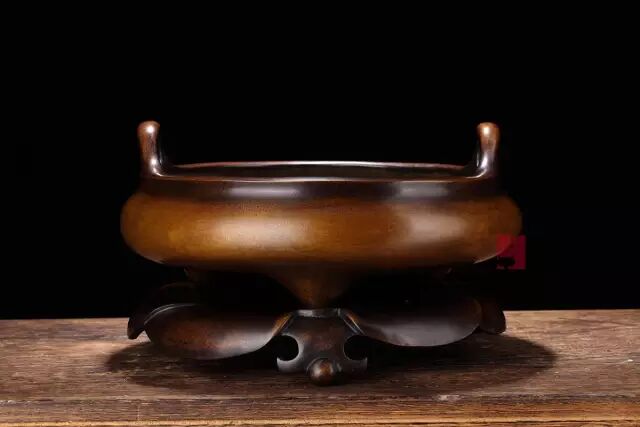

随着传承了5000年香道文化的复苏,承载焚香的铜炉也被越来越多人收藏。

陈巧生,有“中国铜炉第一人”之称。做铜炉40载,他仿制的作品曾被专家误鉴为真品,被警察怀疑是文物。

他的仿明代宣德炉经典款铜炉,被拍出80万港币的高价,创造了中国当代铜炉的拍卖纪录,现在还保持着最高。

他的铜炉,在世博会期间被陈列向世人展出,还被当做国礼送给国外重要来宾,国内外知名大师,如星云大师等,也都来收藏,并作为重要的供佛礼器。

陈巧生出生于铜匠世家,

从小跟随父亲行船,

做流动买卖。

在这个过程中,

他见过不少年代久远的铜炉,

被焚烧换成铜锅铜盆。

在那个焚香被禁止的年代,

他亲手烧化的铜炉不可计数。

直到后来偶然的一次机会,

他开始尝试帮助古董店修复损坏的旧铜炉。

那是宣德炉,

代表着中国铜炉艺术的巅峰,

可是铸造技艺早已失传。

从未学过雕塑、艺术的陈巧生,

靠着灵感和极有限的历史资料,

开启了漫长的摸索期。

他在家里建了柴窑,

每天一吃完饭就焖在里面,

甚至把床都搬到工作台旁边,

“累了倒头就睡,

睡醒就继续。

如果躺下看到哪个地方不对,

立马起身修整。”

整整八年足不出户,

没有半点收入,

靠家里养活。

周围邻居不理解,

甚至父母都骂他“脑子进水”。

不疯魔,不成活。

此时的陈巧生已经完全放不下铜炉,

他立誓,

只要自己还能吃饱肚子,

就坚持要把炉恢复起来。

功夫不负有心人,

宣德炉终是被他仿制了出来。

可是没有人愿意相信,

直到文物专家误将他的仿品鉴定成真品。

文玩界一下子炸开了锅。

一个商人用6000,

买走了他的作品,

而当时普通人的月工资才30。

还有一次,

陈巧生拿着铜炉到上海见朋友,

还没走出火车站就被拦下,

工作人员疑他倒卖文物。

最后炉被扣押一周,

他自己不得不回家开证明,

证明炉是自己做出来的。

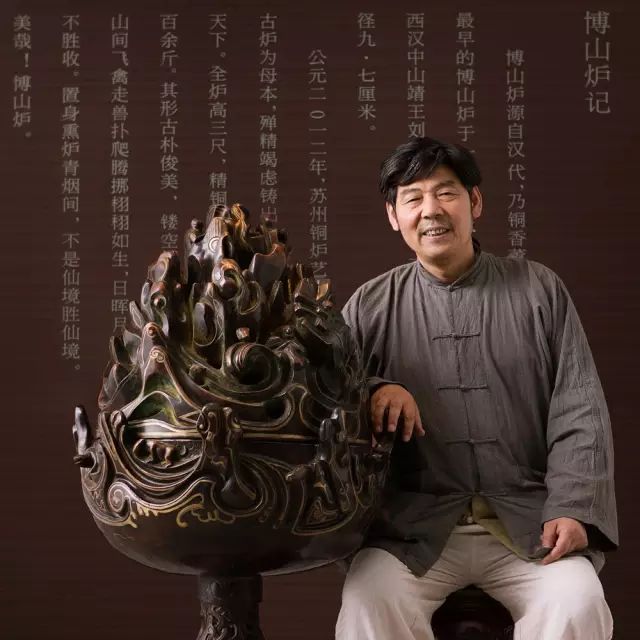

博山炉,

是中国历史上第一个铜香炉,

它的核心制作技艺是失蜡法。

将蜡料煮成蜡液。

再把蜡液分七次浇入母模,

均匀摇动,使蜡液凝固。

蜡的形状代表了铜炉最后出炉的形状,

所以第一步就丝毫马虎不得。

第二步,精心雕刻。

盖口的咬合、出烟的设计,

都需要在这一步完成。

不仅仅做到形似,

其出烟的效果,

也必须让人心神荡漾。

接着制作外模,

也叫做挂砂。

将炭灰和细泥调成泥浆,

涂在蜡模表面。

再挂上粗细不等的石英砂,

形成坚硬的外壳。

传统的铜器制作模具由两半拼合,

完美的连接一直是难题。

陈巧生经过设计,

模壳高温焙烧后,

蜡模变成蜡液流出,

内部就成了一个空腔。

如此一来,

铸造出来的铜炉浑然一体。

到炼铜浇筑这一步,

整个造炉进入高潮,

最惊险也最刺激。

1000多度的高温炙烤,

35公斤的铜水,

稍有不慎不仅半年的辛苦白费,

更可能会给自己带来生命危险。

铸造完毕,

剩下的就是细致的清洗、打磨、作色。

铜炉界流传已久一句话“玩炉玩皮色”,

说的就是铜炉表面的成色和机理,

这一步决定的是铜炉的卖相。

陈巧生经过40多年的探索,复原了古法的四十多种皮色。每一种皮色都如婴儿肌肤,光滑有润泽。

其中最令人惊艳的当属失传已久的“大红袍”,这是将朱砂、绿砂、雪蛤等几十种名贵中药材,一遍又一遍地上色及擦拭,试验了无数次后,才重新绽放出的生命色泽。

手工打造铜炉是漫长而细致的过程,

更不能量产,

一有疏忽,损失不可计算。

有一次严重的教训,

陈巧生到现在都深深牢记。

整整雕了半年的蜡模,

浇筑也很成功,

打磨得很漂亮,

只剩下用火工做颜色,

却是因为前期挂料不够,

在一顿饭的时间内,

十几个炉子全都化成了铜水!

惋惜和悔恨交织,

令陈巧生难过良久,

之后更加步步小心。

当将传统的铜炉制作技艺已经掌握的炉火纯青之后,陈巧生在朋友的建议下,创立了“巧生炉”这一文化品牌,受到铜炉界收藏界的推崇。

收藏家马未都盛赞说:“古有宣德炉,今有巧生炉”。

从业四十余年,

陈巧生制作了上千款香炉,

培养出几百名弟子。

为了让更多人了解铜炉文化,

前两年,他在儿子陈冠丞的帮助下,

在苏州相城区开设了巧生炉博物馆,

展示自己收藏的明清铜炉与数百件巧生炉精品。

苏州的大小博物馆林林总总,

铜炉博物馆却仅此一家。

2300多平方米的展馆,

坚持免费向公众开放,

每年250多万的运营费,

全部由陈巧生出资。

陈冠丞还结集出版了《巧生炉文化赏析》《巧生说炉》等书籍,他说,父亲是手艺人,不善言辞,只是踏实地做手艺,传播的重担就由他来做。

他们的最终目的,是让铜炉文化不再只能是由贵族品鉴,而是惠及到每一个普通人。

风风雨雨一甲子。

当初行船走在江南水乡,

默默无闻的小铜匠,

怎样也不会料到,

如今竟扭转了,

中国整个铜炉文化的发展。

但纵然已经名满天下,

陈巧生依然谦虚的说,

“自己只是个小铜匠”。

不忘初心,

方得始终。

这也是对匠人精神,

最好的诠释。

想了解更多陈巧生的故事,

可观看纪录片

《了不起的匠人》第二季,

之

《一甲子的小铜匠》