每次听到电影《童年往事》片头的旁白,都会有种温暖的亲切感。念旁白的正是导演侯孝贤。他娓娓道来,“这部电影是我童年的一些记忆,尤其是对父亲的印象。” 很久以前看这部片子,一度看不下去。它过于平缓静谧,像午后令人昏昏欲睡的光斑与蝉鸣。直到最近一次看时,才模糊地明白侯孝贤讲述自己童年往事的意味,才突然发现,说是回忆童年,但是从英文片名就透露了一切:《The Time to Live and the Time to Die》。 人一生会经历几次生死别离?人是从什么时候开始真正明白死的意义?这些伴随人们一生的问题,侯孝贤在短短的童年时光里就找到了答案。他在懵懂的年纪里,陆续送走身边的亲人,经历死亡、认识死亡,最终平静地看待死亡。

《童年往事》剧照

侯孝贤用自己的童年故事,教我们看待生死。 70年前的今天,侯孝贤出生在广东梅县。在侯孝贤四个月大的时候,由于父亲的工作调度,全家都被接到了台湾。 他们原本想着在台湾工作几年就回乡。当年侯孝贤的父亲来到台湾,家具都是挑最便宜的买,因为他心里一直觉得在台湾也就住三四年,到时候扔了可惜。结果1949年以后,就再也回不去了。 母亲到了台湾之后身边没有亲戚和朋友,父亲哮喘又常发作,一家人不得不迁移到南部的山上生活。一家人如浮萍漂泊,侯孝贤的童年就此开始。

童年往事就散落在了琐碎的小悲伤与小快乐里:偷了家里的钱被罚不准吃晚饭;吃饭时不忘背九九乘法表;玩弹珠、陀螺;捡废铁卖钱买吃的;捅破教导老师的自行车车胎;夏天用太阳晒过的水洗澡…… 我最喜欢童年的阿孝古去撞球(打桌球)的部分。收音机里的女播报员播报着这个北纬32度,东经116度的地区的阴晴冷暖,阿孝古叛逆地玩起撞球,被警员赶出去。几个小伙伴们抓着球往外跑,把一个个彩色的球儿往回扔的时候,砸碎了撞球馆的玻璃,却充满着无邪的快乐。乡愁、苦闷、郁结,在孩子的眼里是没有的。 39岁时,侯孝贤在电影里,把这些风景小心翼翼地拍进去,也一并记录了死亡。

第一次面对死亡,儿时的侯孝贤牵着父亲的手满脸泪水。可到了守灵的夜晚,纵使母亲失声嚎啕,他也只是转过脸,表情茫然。下一个镜头中,他已经和小伙伴们开心地嚼起了甘蔗。

母亲离去时,他哭得撕心裂肺,比任何一个人都痛。家庭的责任落在他的身上,让他进退两难,不能自已。此时的他才开始真正体会到成长的滋味。

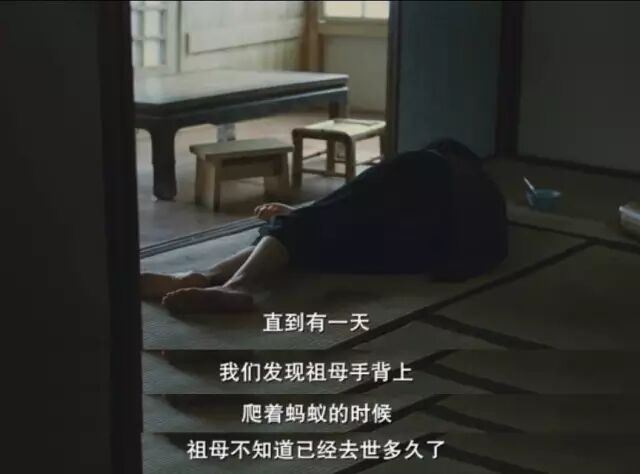

到了祖母去世时,一切却是平静的。侯孝贤兄弟几人甚至完全没有察觉到祖母的离去。直到蚂蚁爬上了祖母的腮边、手腕,爬到了床边,钻进了墙缝里。此时,痛苦、追悔和怀念全都被隐藏在了孩子的心里。那时的“阿孝古”已经明白了许多世事不可避免。 侯孝贤说过,自己的电影结局有种苍凉。他说那种苍凉,其实是自己在童年、在成长的过程里,面对世界时早已形成的眼光,“是逃不掉的,不自觉的。” 可是我想说,侯导你不用悲观。即使《童年往事》看似以悲剧收尾,但许多人还是在你与祖母的故事里找到了温情。 到了台湾后,他的祖母睡不惯家中的日式榻榻米,想念家乡的那张雕镂着吕洞宾三戏白牡丹的栏杆木床。躺在那张床上,对于祖母来说仿佛是昨天的事。 祖母总对阿孝古说,要带他回大陆。她说,沿着路一直走,走过河坝,过了梅江桥,就进了县城。一片片的都是黄黄的菜花田。“走过菜花田,弯下何屋,就是我们的家。”

侯孝贤是我同县老乡,每每听到电影中他的祖母用相近的乡音念叨着梅县的“梅江桥”时,我心里都感到一阵酸楚。梅江桥大概离我家有一两公里,上学时每天都会经过。它修建于民国二十三年(1934年),八十余载过去后,它经历斑驳衰老、新建重生。在我们眼里最朴素普通的一座桥,却是海对岸的人一生的牵挂。 电影中记忆最深刻的场景,是侯孝贤与祖母走过得那条“回大陆”的小路。旷野上,阳光明亮。按照作家、该片编剧朱天文笔下描述的,“空气中蒸腾着土腥和草腥,天空飘来牛粪的漳气”。而侯孝贤的祖母却一直不明白为何这条路走了那么久,却总走不到头。

明明那菜花田里如海如潮的亮黄颜色,她仿佛昨天才刚刚经过。“有火车的鸣笛划过旷野,像黄颜色划过记忆浑芒的大海,留下一条白浪,很快归于无有。” 朱天文的文字越美,便越是让人心疼祖母的乡愁。如龙应台在《大江大海1949》里写的:所有的颠沛流离,最后都由大江走向大海,所有的生离死别,都发生在某一个码头——上了船,就是一生。

在侯孝贤的镜头里,大历史都在最平淡的日子里碾过去了。在全家人坐在一起吃甘蔗时,广播里放着空战的战报;还有那街边骑马匆匆而过的队伍;清晨马路上留下的坦克痕迹;陈诚逝世,台湾老兵煞有介事地降半旗……这些匆匆而过的画面,都成了最不重要的小事,比不上祖母心里的那条回家路。 侯导,你总说自己是悲观的人,却永远在镜头里深情地活着。童年往事里,有人死,有人成长,有人乡愁成疾,有人不可回头地把他乡当故乡。 祖母的离去,或许已经给出了死亡的答案。死去并不可怕。你看她最后离别前,还“忽悠”着黄包车夫,载着她兜兜转转,“回大陆去”。 离去并不完全意味着结局,也可以是幸福的。祖母迷糊地寻找那条金黄小路时,或许已经找到了心灵中的故乡,找到了故乡的芭乐。

侯孝贤另一部电影《恋恋风尘》里有一首插曲叫《直到番薯落土发芽,才知是生命的历程》。喜欢一句关于这首歌的评论: “走在生命这条潮湿的路上,有时候阳光很美好,有时候天空有些阴暗。停下了,我们无法深深地生根于某一片固定的土地。一生到底有多长?然而在遥远得不能再遥远的地方,还是会有一片番薯地等着我们去扎根、发芽,安然地生长开花,弯弯曲曲的藤蔓上结出曾经的一路风景。”

|