本帖最后由 源济 于 2017-4-1 06:34 PM 编辑

数年之前的春夏之交,我看到一座正在施工当中的,裸露着钢架的银色弧旋状庞然大物耸立于朝阳公园身畔的翠色葱茏中。 虽然当时只得见雏态,但是其摩登炫酷之形不由让我暗自思忖:这应该又是某家所谓“东城传媒之花”的总部大厦吧。 三秒钟之后,我便从自己连踩刹车伸颈侧目的行动中获取了真相:建筑工地外围的墙体上,赫然出现了依次接连的宣传板——鲜艳的双凤飞舞以及“凤凰传媒”字样儿醒目无比地跳入眼帘。

位于北京朝阳公园入口处的凤凰传媒中心 图 / CFP 突如其来有点儿小激动,因为我只知道海淀有个“凤凰会馆”是他们在北京的据点儿,没想到眼前将要起这么一座时髦的Office Building。那么我是不是可以跳个槽什么的?嗯,对于我这种矫情而勤奋的太阳处女上升摩羯的星座来说,在这种未来感十足的后现代主义的办公室里,加班到夜深霓虹正浓也心甘情愿。周五的话走出楼可以接着去Good Luck Street买个醉。 其实当时供职于CBD的我,若想在炫璨夜色中买个醉很容易,不一定非要朝阳公园和好运街不可。真正让我产生欲望或者说激起情怀的,是从更多年前的时光洇浸而来的对于凤凰的喜爱。 大概是小学三年级左右,我家搬进了爸爸单位新建好的宿舍楼。住在“大院儿”里的好处是,家里电视可以收到三个特别的台,电视台的左上方带着远看是一个火焰样式的圆形,近看是两只金色凤凰头尾相连的标识。上面的汉字都是和我们学的不太一样的繁体字儿,但我绝大部分还是可以认识的。 其中一个台整天都在不停地播报外国以及港台的新闻资讯,里面的播音员许多都稍微带着不那么标准的普通话腔调,但是无论是穿着亦或是发型都比其他电视台洋气儿多了。另外一个台整天都像免费电影院一样不断播放电影,而且貌似记忆中每次切过台来不是枪声震天的血腥就是浪荡女声的笑靥,以至于让我这个戴着红领巾的好孩子隐隐觉得这不是个好频道。还有一个台,有各种各样综合的节目,聊天文与地理,聊历史及当下,可以当作学习一样去看,有时候还会采访一些漂亮的明星哥哥姐姐,总之我觉得这个台还是比较有意思的。 随着年龄渐长,我上了中学,渐渐没有太多奢侈的闲暇时间来享受电视带来的愉悦。但是我还是会在周末的时间偷得浮生半日闲。凤凰卫视电影台,我依旧不是很感冒。因为当年的我不太能接受闹腾的港片儿。资讯台我也会关注,因为我觉得在当时来看,它里面播报新闻的方式很特别,甚是喜欢。 当然,凤凰卫视中文台在我家最受欢迎,尤其是《锵锵三人行》。

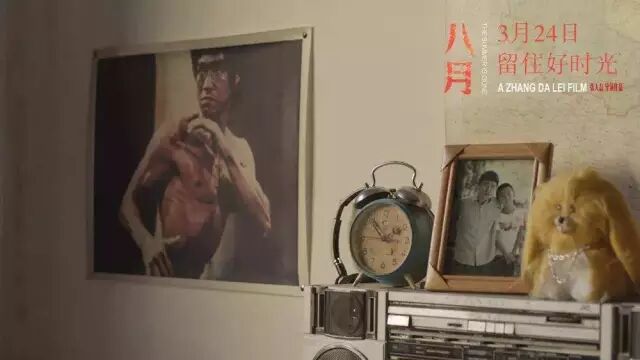

《锵锵三人行》最开始是我爸爸开始看的,记得当时是深夜首播,然后次日中午再重播一次。对于我一个中学生来说,放肆深夜观赏那是不可能的事情,平日上学时中午不回家,也自然是没戏。只有等到周末午饭后,从冰箱里拿出一罐可乐或者别的饮料,和爸爸一起蜷在沙发里看“锵锵”。妈妈是禁止我饭后喝冷饮的,但是作为高三班主任,她那会儿非常忙,几乎是收拾好碗筷之后就去备课了。因此通常短短的周末午后时光,客厅里的我喝着冰沁心田的甜甜水儿,惬意非常。 最近上映的那部“献给父辈,纪念昙花一现的童年”的《八月》,虽然我还没能看到,但据说除了那些怀旧的黑白影像之外,还有许多属于80年代初生人记忆里的独特音声,让各路评论人士情思顿涌:譬如夏日的蝉鸣,自行车的铃铛声,作为画外音的新闻播报,当年的流行歌曲等等。于我而言,脑海中漫延出的童年少年时代的画外音,绝然少不了家里那台箱型大电视机里传出特别好听的男声或女声播送的“这里是,凤凰卫视中文台”——当然,其实还有更熟悉的CCTV新闻联播前奏吧。

电影《八月》中,李小龙、双卡录音机唤起80后的独特记忆

当年我喜欢凤凰的原因,可能粗暴一点儿来分析就是我比较“崇洋媚外”和“爱装逼”。其实这俩词儿我觉得没什么不妥,用日前《圆桌派》的新嘉宾“美女作家”蒋方舟的话来说就是纯属个人的行为与心理,不会给社会造成什么危害。 在1990年代网络还没有普及的时代,我们80后的精神寄托除了书也就只能是电视了——90后们不要笑话我们,笑话我们也没用。 那个时候,凤凰的节目总会让我觉得人生会有无限可能,而且仿佛有一种无形的力量在牵引着我心甘情愿地为自己的梦想赴汤蹈火。 即使生长在祖国欣欣向荣蒸腾而上的年代,我亦强烈地渴望着出国生活。很长一段时间,我特别渴望自己是《北京人在纽约》中的阿春,又时髦又独立。其实我也不奢求什么奇功伟业,或许几家精致舒心的咖啡馆就可以诱惑我择此城而终老——这算是喜欢装逼么。

《北京人在纽约》中的阿春是一个时髦又独立的女性 后来,大学毕业,在别人都忙着找工作考研之时,我奋战雅思,第一次留学。在一个个大雪纷飞人烟稀少的冬夜里徒步独行,二十多岁的我仿佛真正找寻到了自己的灵魂。回北京工作若干年,当然我也始终没有向凤凰投递跳槽简历,因为那后来我又出国了。 今日,我依旧是“锵锵”的死忠粉丝。尽管这么多年以来,凤凰旗下的各种新媒体早已被人熟用,亦被人诟病无限…… 毋庸置疑,《锵锵三人行》是凤凰的常青树,从1998年延续至今,是华语谈话节目中最为长寿的。而窦文涛作为凤凰的开台主持人以及“台柱儿”,多年来与那些著名的美女主播一道,被老板刘长乐捧为掌上明珠。《锵锵三人行》——《Behind the Headlines With Wen Tao》,没有文涛,“锵锵”没有今天。 窦文涛悉知自身之位,本着“三人行,必有我师”的谦卑姿态,与席间诸位名流才家座上宾一道,嬉笑怒骂,且融洽万分,一派祥和。 尽管有不少人鄙夷他故作低眉顺眼,奴颜媚骨,还有人质疑他装逼,更有人嘲讽他装逼装不到点儿上——在某期的《圆桌派》之上,当着围桌品茗众人之面,用塑料打火机来点火焚香。但我也记得某期节目中当谈到“于理于义当为不当为”话题之时,文涛当即接道“于义当为,虽千万人吾往矣”的巧言精妙。

窦文涛装逼么?这位饱读诗书的武大才子,经常在节目自轻自贱,说自己“唾面自泔”;从来也不否认自己家“就是那雾霾最重的石家庄”;还经常边假装色眯眯地盯着刚从国外出差回来的美女嘉宾翘起的裸露大腿,边贱兮兮地说道:“哎呀,我这个人就是崇洋媚外啊,哪儿哪儿就是我的第二故乡啊……” 但不知道你有没注意过,每当座上最权威的大家发表专业言论之时,窦文涛从来都是闭上嘴巴,诚恳地望着对方的眼睛,皱起眉头,虚心地聆听;每当席间话题突然由戏谑的情色话题转换到关乎社会民生苦大仇深之际,窦文涛脸上方才还是眉飞色舞的神态瞬间就转为极其凝重的表情。 我认为很多细致的神态与表情,在极端短暂的瞬间是能反映内心真实的。 我们知道,经验丰富的主持人,是有着极佳的掌控嘉宾情绪之能力的。窦文涛也间或在节目中透露自己敏感细腻,并时常为自己情绪所困扰。暗夜独酌之时,内心愁苦万千,这种情绪我们大抵都能够了解。 其实这年头大智若愚的人很多,只不过像窦文涛这样“装得很真”的人不是很多。 从“锵锵”到《圆桌派》,文涛渐老,虽然打扮的行头愈来愈讲究,但脸上的褶儿却是渐增。 我依旧喜欢装逼装得真实的窦文涛,我还喜欢大多数在“锵锵”上信口开河畅所欲言的嘉宾们,譬如道长,许教授,广美,马爷……查老师口才略逊一筹,家辉大叔也略显猥琐,王蒙老爷子的确是老了,这并不能阻碍他们的真实可爱。 当年,凤凰打着“拉近全球华人距离,向世界发出华人的声音”的Slogan,却落得“普通话的台香港人不看,貌似香港台大陆人也不爱看”的名头。 如今,谁愿意看什么节目就看什么节目,便利得很。 我只是想说,凤凰曾经为年少的我打开了一扇窗,不管我曾经有多么地崇洋媚外,以及延续至今的装逼情结,我依旧特别渴望与志趣相投的友人能够坐下来纯粹地聊聊天儿,或者静静地聆听经历颇丰的前辈的人生得失,毕竟这样的场景越来越难得了。 凤凰卫视当年号称全世界华人的CNN,而今传播华人的声音的媒介亦越来越多。不过也许我们都没那么喜欢CNN。所以什么称号也无关紧要了。 而后来我也得知,当年许多八线小县城都可以通过安装“电视锅”来收看凤凰卫视,并不是什么“大院儿”才有的特权。 |