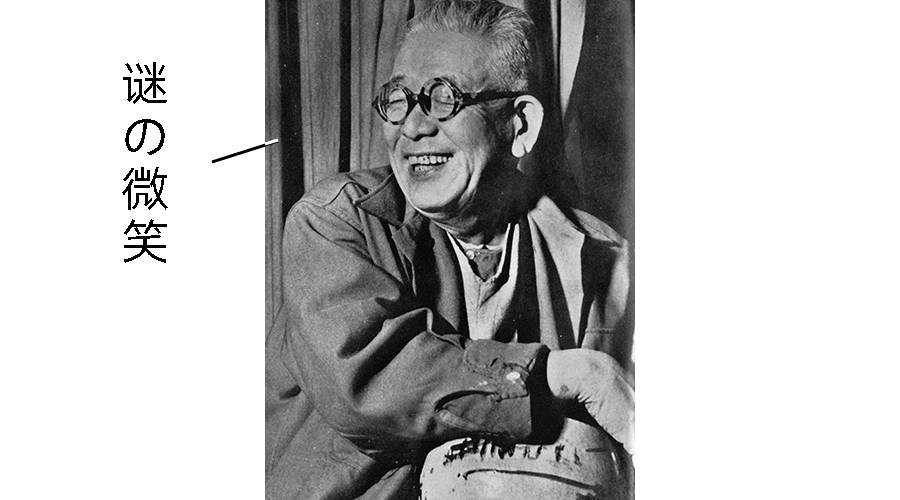

可能世界上的任何美食都有关于其食神的传说。对于怀石料理来说,如果拿出北大路鲁山人这个名字来,想必无论是厨师还是美食评论家们都不会有异议。虽然甚至都很难将他定位为一个厨师,但是毫无疑问他奠定了怀石料理至今所信奉和坚持的哲学与审美。

如果用比较形象的方式描述这位教父的话,他其实是电影《食神》中的星爷和我们生活中随处可见的顽固老大爷的综合体。

对于美食近乎挑剔的审美、狂狷的性格以及顽固得像石头的态度,就勾勒出了他的画像。既然如此,咱们就喊他一声鲁大爷好了。 虽然鲁大爷是个京都土著,还有个牛逼哄哄的姓氏,但是大爷早年的生活缺乏温暖,和养尊处优的食神沾不上半点儿边。(猫君按:如果一个京都土著是姓XX路、XX寺等地名或者一条、三条、九条这种麻将牌姓氏的,基本可以得到一个结论就是:其祖上壕无人性。)

出现这一问题的原因很是狗血,说白了就是:鲁大爷是他妈和隔壁老王生的。而戴了绿帽子的鲁大爷他爹(名义上)因为接受不了要给别人养儿子这个残酷的事实,在鲁大爷出生前四个月的时候竟然切腹自尽了。

因此鲁大爷从小各种不受待见,先是辗转于各种穷亲戚朋友家看人家脸色讨口饭吃,六岁的时候干脆被送给了附近的雕版师傅当养子。

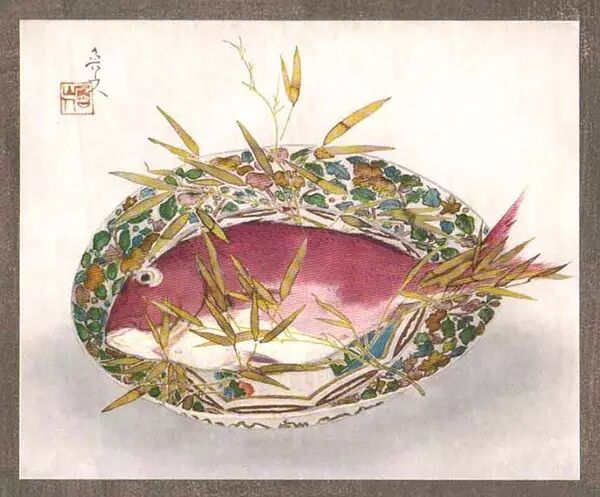

淡彩绘画 by北大路鲁山人

说得好听是养子,说得不好听就是不要钱的小工。年纪还小的鲁大爷一开始当然没有学到什么雕版技术,而是被打发到厨房去帮忙做饭。也正是在这段混迹厨房的日子里,他不但学会了烹饪的基本技巧,也觉醒了在味觉方面的天赋。 但鲁大爷最开始出名却并不是因为烹饪,而是书画和篆刻。在学习雕版的过程中,他在艺术方面彻底开窍,逐渐在艺术界闯出了名气。他不仅和吴昌硕这种艺术大家有过交流,还凭着书画技能当上了土豪家的门客,过上了衣食无忧的生活。

就在这一阶段,因为长兄的死,鲁大爷成了北大路家名义上唯一的男丁,于是33岁的鲁大爷被风风光光地请回家当上了户主。

鲁大爷当食神的经历现在看来属于一个票友转正的故事。先是投靠的土豪和他说:“老鲁啊,看你艺术修养这么高,我投钱咱们合伙开个古董店呗。”

于是鲁大爷便获得了他艺术家之外的第一个身份——古董店老板。鲁大爷的经营方式则是动不动就弄来些好菜放在古董容器里给熟客尝尝。这么一来二去,虽然不知道古董生意究竟做得如何,但是鲁大爷作为一个吃货的名气,却在壕界流传开来。 于是壕们开始撺掇鲁大爷:“既然您对吃这么有研究,大家伙集资给您开个馆子呗。”于是在1921年,鲁大爷主持的馆子“星冈茶寮”正式开张。有鲁大爷的名头撑着,这馆子一开张便是政界财界各路大佬云集,但主厨却并不是鲁大爷。

鲁大爷招聘厨师的条件简单粗暴,有能够被他认可的味觉敏感度就成;而整个厨房的晋升也是完全由厨师味觉的好坏来决定。

龙虾、番薯以芝麻油炸成天妇罗 图 / 视觉中国

这个厨房里一度还出了几个年纪轻轻的主厨,令注重年功序列的日本人跌破了眼镜。不少后来的名厨的履历里,都有一条在星冈茶寮工作的经历。 那鲁大爷在干什么呢?顶着“顾问”名头的鲁大爷除了隔三差五来店里亲自下厨玩玩票之外,主要精力都放在宣传自己的料理哲学和同餐具较劲上。

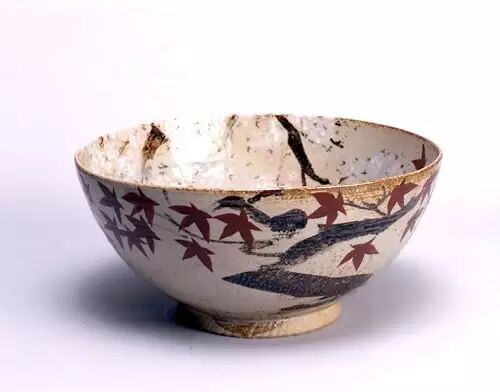

作为一个艺术家出身的食神,鲁大爷坚持用艺术的观点来看待日本料理的一切。而他在宣传这种料理哲学的同时,还深深地被一件事情所刺痛,那就是:店里现在用的餐具都太不符合审美了。 把店里所有餐具都换成古董明显不现实,于是鲁大爷决定亲自动手,这又给他带来了著名陶艺家的身份。而鲁大爷亲手做的餐具,也成了日本料理中的“神器”。

北大路鲁山人部分作品

到了今天,真品早已价值不菲不可轻易示人,仅是能用上高仿的餐厅就足以彰显其高贵。而更多的低仿则已经走入无数小店和千家万户,潜移默化为日本人日常生活的一部分。 现在让我们来看看鲁大爷的料理哲学吧。 对于料理,鲁大爷留下了一句金科玉律般的解释:“料理所需要做的不是处理食材,而是对于食材的讲究和探求食材中的道理。”

因此,在鲁大爷的料理哲学中,并没有什么名厨神乎其技各种化腐朽为神奇;而是将食材本身放在远重于烹饪技巧的位置上(他曾说过,日本料理的好坏90%取决于食材,而只有10%取决于厨师的技术)。

能称得上料理的菜品须要重视的乃是食材本身的好坏、特质、原本的味道(持ち味)以及食客,而不是多余的味道加工和装饰。因此顶级的怀石料理,永远都是宁静淡泊的,有着“天然去雕饰”的味觉体验和美感。 也许这样的理论会带来一种感觉:日本料理只要有好的食材就足够了,厨师的好坏似乎并没有那么重要。这恰恰是对鲁大爷最大的误解。

图 / 视觉中国

正是因为要用简单的烹饪手法,让食客最大限度地体验到食材的原有特质和美感,对厨师的要求就已经超越了技法的层面,而要对食材彻底理解以及达到食材、技法和食客完美调和的究极境界。

这个要求听起来很玄,那就让我们换一种更直观的方式来理解。 曾在星冈茶寮工作,后来桃李满天下成为料理泰斗的名厨辻嘉一这样说过:“教料理的时候我从来不教具体的调味,这不是故意要藏着掖着而是真心没法教,而是因为调味其实是件特别微妙的事情,需要因时因地因人而做出调整,这样才能让食客获得最好的体验。”

这种程度的体察入微,当然不是师傅的一两句指教或者一两纸秘方就能够言说;而是需要常年的经验积累和用心体会才能够领悟。 因此,做怀石料理的厨师在独立开店之前先要做徒弟十几年甚至数十年,决然不是无用功。绝大多数的名店都是只有一个柜台,大家围坐用餐与厨师面对面这种设计,并不是舍不得花成本找大铺面;最有经验的厨师才能从食客的言语、神态、以及细微的举止当中有所察觉,从而在你的菜品中加以最适当的变化。

同样的一道菜品,你的那份与隔壁人的那份、甚至与你上次吃过的那份都可能有微妙的不同,才会有此时此刻能获得的最极致的美味。这才是料理的用心之处,也是最优秀的食客才能体察出的精髓。 确实不是每一个食客都能如此优秀,而艺术家出身的鲁大爷则本着艺术鉴赏的精神,对平庸的食客报以了极大的不宽容。这也是他最后毁誉参半的一个重要原因。

对于平庸的食客,让他们体察料理的精髓无异于对牛弹琴;因此让他们觉得好吃只需要提供一个噱头(例如告诉他这是神户牛肉)就够了,鲁大爷如是说。而对于某些记者极端不专业的提问,鲁大爷则更是毒舌到了极致:“你问我这个东西怎样才会好吃啊,只要是饿了不就行了么?”

对于日本料理,鲁大爷始终怀着一份几乎有些狭隘的自傲。他不止一次批判法餐中的主菜过于重视酱汁而忽视食材本身;甚至在法国本土的米其林三星餐厅完全无视主厨的搭配,掏出了自带的酱油和山葵来配招牌主菜。

虽然现在米其林小红书钟爱日本到已经让其成为拥有星级餐厅最多的国家,但是仍有许多传统的料理主厨坚持将米其林拒之门外。 他们不参加米其林评选,不做宣传,仅靠着美味这条法则来征服最挑剔食客的心。其背后的心态可以用某位主厨的一句话来概括:“日本料理创造于日本,只有日本人才懂……我不需要一个高卢印章挂在我的餐厅。”

始于鲁大爷的那份对料理精髓的坚持与自傲,流传至今。时至今日,不知看到无数平庸食客仅因为某些餐厅的几颗星星就开始趋之若鹜,毒舌的鲁大爷会作何感想。 而最让猫君感到共鸣的则是鲁大爷于讲究之外,在吃上还存着一份无比的洒脱与任性。大爷毕生是药膳和所谓健康饮食的坚决批判者,认为不需要给正常人吃病人才需要吃的食物。

对于正常人的饮食,鲁大爷的观点则是想吃的就是身体所需要的,而身体所需要的就应该是对你最健康的。至于偏食什么的更是不必担心,因为在这种饮食习惯对你产生危害之前,你早就应该已经吃腻了才对。这份洒脱对于纠结的当代人来说,是多么大的肉体和精神的双方面解放。 鲁大爷拥有一个健康饮食主义者们喜闻乐见的结局。

他吃死了,死在了最爱吃的半熟煮田螺导致的肝吸虫病上。然而对于一个老饕来说,这种与拼死吃河豚无异的行为,何尝又不是最高的浪漫。作为一个食神,鲁大爷这辈子值了。

http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/O ... Zukbg/0?wx_fmt=jpeg); max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; background-position: 50% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;">特约作者 猫君:

身在岛国心在大德克萨斯,爱美食爱美酒、爱旅行爱泡汤,脑内有个动物园的伪知识分子。

|