最近有“人”把自行车骑上了天,引来大家的疯狂转发,就是下面这个“小伙子”!

实际上这是一个富有创意的风筝!“草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。”在和煦的阳光和春风里,天空中五彩斑斓的风筝就是春的记号。可你想过吗,历史上第一只风筝,历经3年才被做出来!

| 早期的风筝 |

风筝的名称很多,在不同国家、不同时期、不同地域有着不同的称谓。中国古代风筝因为是用木头制作的,被称作木鸢,纸张被发明出来后用于制作风筝,因而又称纸鸢,后五代定名为风筝,沿袭至今。但民间仍有鸢、鹞的称呼,在北方叫纸鸢,南方叫鹞子,这就有了南鹞北鸢的说法。

风筝的起源,可以追溯到二千多年前的春秋战国时期,由于战争的需要,古人以鸟为形,以木为料,制成可在空中飞行的“木鸢”。据《韩非子·外储说左》记载:“墨子为木鸢,三年而成,一日而败”。说的是墨子研究了三年,终于用木头制成了一只木鸟,但只飞了一天就坏了。墨子制造的这只“木鸢”就是中国最早的风筝。

另据《鸿书》记载,鲁班也曾制作过木鸢,“公输班制木鸢以窥宋城”。鲁班是鲁国(今山东曲阜一带)人,墨子是春秋战国时期杰出的思想家、政治家、墨家创始人,也是鲁国人(一说宋国人),由此推断,风筝鼻祖“木鸢”的发源地,应是齐鲁一带。

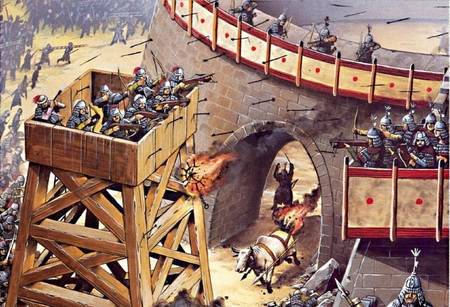

中国风筝问世后,很快被开发了军事用途——用于飞跃险阻测量传递信息。据《诚斋杂记》载:韩信准备谋反时“约陈稀从中起,乃作纸鸯放之,以量未央宫远近,欲穿地人宫中”。《独异志》载:“梁武帝太清三年(公元549年),侯景围台城,简文缚纸鸢,飞空告急,搬取救兵解围。”

从唐朝开始,风筝逐渐传入民间,成为人们娱乐的玩具。到了晚唐,风筝上已有用丝条或竹笛作成的响器,风吹声鸣,因而有了“风筝”的名字。也有人说“风筝”这名字起源于五代,从李邺用纸糊风筝,并在它上面装竹笛开始。

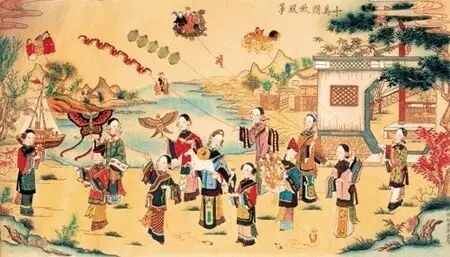

在唐代清明时节,朝野盛行禁火、扫墓、踏青、荡秋千、蹴鞠、打马球、插柳条等风俗,儿童放纸鸢也在那时开始在民间流行。那时纸鸢的制作技艺、放飞效果已经有较高的水平,人们“以纸为风鸢”,可放到“高百余丈”的天空中去(录于《唐书》)。

从唐宋开始,中国风筝向世界流传,先是朝鲜、日本、马来亚等东南亚国家,然后传到欧洲和美洲等地。在欧洲产业革命形势的影响下,中国的玩具风筝在那里向着飞行器发展,经过英国的凯利、澳大利亚的哈格瑞夫和德国的李林达尔等人,最后在美国由莱特兄弟造成了最早的能载人成功飞行的飞机。

因此,在美国华盛顿宇航博物馆的大厅里挂着一只中国风筝,在它边上写着:“人类最早的飞行器是中国的风筝和火箭。”

| 风筝之乡 |

山东潍坊是我国著名风筝产地,明代就已在民间出现扎制风筝的艺人。

清代,随着放风筝习俗的流行,风筝艺术亦达到鼎盛阶段。道光年间,郭麟吟清明的一首竹枝词描绘道:“一百四日小寒食,冶游争上白浪河。纸鸢儿子秋千女,乱比新来春燕多。”郑板桥有诗曰:“纸花如雪满天飞,娇女秋千打四围。飞彩罗裙风摆动,好将蝴蝶斗春归。”

《潍县志》也记着:“清明,小儿女作纸鸯,秋千之戏,纸鸯其制不一,于鹤、燕、蝶、蝉各类之外,兼作种种人物,无不惟妙惟肖,奇巧百出。”

清末,潍坊已形成了固定的风筝市场,全国许多地方的商贾都来潍坊购买风筝,一时间“花样翻新招主顾,双双蝴蝶鸢成行”,涌现出了一大批手艺高超的风筝艺人。

潍坊县风筝艺人根据我国“尊龙”传统,吸收了当地木版年画、刺绣等民间艺术中有关龙的形象,将蜈蚣头改装成龙头,扎制出了“龙头蜈蚣风筝”,它被称为潍坊传统风筝一绝,是潍坊传统风筝的代表作品之一。

现在潍坊县的“龙头蜈蚣风筝”已经发展出很多品种,小的可以放在手掌上,大的有几百米长,造形、色彩也各不相同,从很简单的白纸糊身、红纸糊头、不画一笔、不染一色的蜈蚣风筝,到色彩缤纷、绘金描银的九头神龙风筝。

1984年4月,在潍坊的北海滩上放起了一条巨型龙头蜈蚣,头高4米,长4米,腰节直径1.2米,这个风筝共长320米,当时在全国是最大的了。现在潍坊已成为国际风筝节的固定举办地。

最近出现了一些构思奇巧的风筝,有京剧脸谱,还有好玩的动物,你放过哪些样式的风筝?

●●●

新媒体编辑 /段思含(实习生)、新星